摘 要:学校和行政机构有效地选择和组织课后服务,需基于对各类课后服务项目效果的判断和分析。本文基于国际比较视角,选取PISA2018测试的16个主要参测国家(地区)样本,分别从学校、学生视角研究不同类型课后服务项目对教育质量、公平的效用。研究发现,学校组织的学业类课后服务项目对于学校平均成绩以及学生个体成绩的提升作用均非常有限,而充实类课外活动尤其是与音乐或美术相关的创造性课外活动,在不同国家(地区)样本中对学生成绩提升具有普遍的正向显著影响。但是,在大多数国家(地区)样本中,这两类课后服务项目会进一步扩大学生间固有成绩差距,并且会导致不同家庭社会经济地位的学生在课后服务获益上的不平等。另外,超过半数国家(地区)样本数据表明,开展多元课外活动能够培养学生合作意识和行为、提高学生教育期望和职业期望,并且可以有效降低学生逃学、逃课和迟到频率。研究结果启示我们:一是回归课后服务本质,加强充实类课后服务活动,重视自习;二是政府购买服务,提高课后服务参与度,助力薄弱学校;三是重视本国国情,聚焦课后服务质量提升,建立质量评估制度。

关键词:学校课后服务;效用评估;PISA国际比较;质量与公平;社会情感能力;学业成绩;问题行为

放学后孩子无人接管照顾是催生学校课后服务的最直接原因。随着课后服务的发展演进,其功能逐渐转向促进学生全面和个性发展以及缩小学生间发展差距、保障弱势学生教育公平。近年我国《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)(以下简称“《双减意见》”)政策的出台,将学校课后服务再次推向社会关注的焦点。课后服务类型多样,其功能发挥如何?学校如何选择并开设符合自身条件的学校课后服务?学界对此并未给出一致性的结论,国内研究的有效证据也比较欠缺。本文从国际比较视角出发,回应上述问题,分析世界主要国家已有课后服务效用的普遍性规律。

一、文献综述

(一)课后服务的演进及其类型

课后服务(Out-of-school-hours Care)或放学后计划(After-school Programs)指的是在非学校常规教学时间(大部分为教学日下午)组织的,为青少年提供日常照料、学业帮助或各种充实活动(Enrichment activities)的项目[1]。课后服务作为一项公共福利事业,各国(地区)均出台法律法规和相关政策,切实保障儿童享受课后服务的权利,尤其是发达国家,比如日本的《儿童福利法》、英国的《儿童保育法案》均将课后服务正式纳入公共福利体系。

从世界范围来看,学校和社区是课后服务项目最为主要的供给主体。以学校为主体开展的课后服务项目也称为延长日计划(Extended-day Programs)。比如,英国绝大多数学校(94%)都提供课后服务,美国提供课后服务的社区中心中有82%都是以公立学校为基础建立起来的[2][3],德国的全日制学校被赋予了为中小学生提供全天课后服务的使命[4]。还有少数国家主要由社区组织实施(Community-based Organizations),比如澳大利亚和法国[5]。课后服务类型众多,通常被分为学业类和充实类两个类别,这与其历史发展相关。从历史上看,课后服务早期的目的在于通过提供丰富的娱乐活动和发展性活动给予儿童更多表现自我、启发智力和建构积极人际关系的机会[6],主要以充实类课外活动为主。比如,美国男孩女孩俱乐部(Boys & Girls Clubs of America,1990年正式命名成立)是美国最大的课后服务网络中心之一(在4,000个俱乐部中为近400万青少年提供课后服务),其使命是“让所有青少年,特别是那些最需要我们的人,充分发挥其作为有成效、有爱心、负责任的公民的潜力”[7]。上述能力和品质被学界概括为社会情感能力(Social and Emotional Skills),包括自我意识和自我管理(如自我控制、自我效能)、社会意识和社会关系(如问题解决、冲突解决和领导技能)以及负责任的决策[8]。包括艺术、音乐、舞蹈、体育或其他娱乐活动在内的充实类课后服务是提高学生社会情感能力的主要活动[9]。

但是,进入21世纪以来,课后服务的目标导向发生了变化,从关注学生社会情感能力的培养转向关注学生学业成绩的提高,伴随而来的是对学业类课后服务项目的推广实施,这一目标转向更多源于政策推动。比如,21世纪社区学习中心项目(21 Century Community Learning Centers Program)获得《不让一个孩子掉队法案》(No Child Left Behind Act)重新授权,主要为旨在提高学生学业成绩的学业类课后服务活动提供资金支持,约90%的项目以公立学校为基础,服务对象大多是就读于薄弱学校(成绩表现不佳)或劣势学校(低收入儿童比例高)的儿童,作为持续缩小学生学业成绩差距的一项战略任务[10]。随着教育问责制度和标准化测试的推行,政策制定者越来越认识到课后服务是提高参与者学业成绩的一种可能手段,特别是对于那些被认为在学业上具有风险的学生,为防止其出现学业失败,课后服务理应承担相应的职责。因此,许多学校都增加或加强了课后服务的学业导向,包括增加教师辅导、家庭作业帮助或直接引入额外学科课程,部分学校也开展学业充实类活动,如STEM课程教学[11]。

提供多样可选择的课后服务内容满足儿童全面发展需求是各国(地区)课后服务机构普遍的做法,比如德国全日制学校在课后服务期间为儿童提供餐食、作业辅导、个性化学习指导、文娱活动和各种实践活动等[12]。也有国家较为注重学业类课后服务项目,较为典型的国家有韩国、美国等。韩国课后服务以开设费用低、品质高的教育课程为特征,比如学科教学、特长教育等,高中的课程设置以学科文化知识为主,特长开发为辅,采用分层补充授课方式[13];美国学校课后服务虽然提供了多样的课后服务项目,但是提升弱势学生学业成就仍然是其最主要的目标,学业辅导成为课后服务项目最基本的一项内容[14]。

基于我国课后服务政策和实践的相关分析可以发现,虽然我国并没有以立法的形式约定儿童的课后服务权利,但近年出台的《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)(以下简称“《指导意见》”)和《双减意见》对课后服务的主体、服务内容、资金来源以及安全保障等均给出了原则性的指导意见。目前,我国社区服务发育不够成熟,学校仍是课后服务的主渠道。相比社区,学校开展课后服务不仅在管理、场地、师资、资源等方面更具优势,同时对于学生的教育教学也更加专业、有效[15]。因此本文主要关注以学校为主体实施的课后服务项目。我国课后服务突出“育人价值”属性,中小学校普遍将课后服务作为落实立德树人根本任务、促进学生全面发展和组织开展个性化教学指导的重要实践平台。强调课后服务内容选择的综合性、实践性、生活性和互补性[16]。学校课后服务作为常规教学的有益补充,不仅提供有助于学生学业发展的课程内容,比如安排学生做作业、自主阅读以及对学困生给予辅导帮助等,同时也注重对学生情感态度价值观的培育,推动学生综合素质的培养,比如开展丰富多彩的科普、艺体、劳动、兴趣小组和社团活动等,使得课后服务成为延伸五育并举、深化素质教育的重要渠道。

(二)课后服务的效用

国内基于课后服务效用的实证类研究比较少,对于课后服务效用的实验、准实验或元分析的研究结论大多是基于西方教育情境下得出来的,尤其是对于美国课后服务效用的评估。国外虽然对于课后服务效用的实证类研究非常多,但是仍然没有形成一致性的结论,主要源于课后服务活动内容、规模、目标和评估研究设计的巨大差异[17]。同时,课后服务的影响机制复杂,其时间框架、年级水平、项目重点、服务持续时间以及学生分组形式等都会在不同程度上调节课后服务的效用[18]。这提醒我们除关注一般性效用外,仍需进一步强调群体和类型差异。

部分研究表明,积极参与课后服务活动对学生学业表现具有显著的正向效用,但效应量普遍较小[19]。早期元分析结果表明,高质量的课后服务项目可以显著提高参与者的标准化考试成绩[20][21]。最近一项对1985年至2015年间发表的24篇有关课后服务的随机实验研究文献的元分析发现,青少年参与课后服务项目对其学业成绩有较小的但显著正向的影响[22]。对于不同学科而言,课后服务对学生成绩的积极效应具有一致性,比如参与课后服务项目与更高的英语和数学成绩[23]、更高的阅读成绩或阅读能力均相关[24][25]。

但是,也有研究指出,课后服务对学生学业成绩是无效的,并且这一效应并不受样本特征(学生种族、SES、性别)、结果类型(STEM、语言、GPA)或研究设计(实验性、非实验性等)的调节[26]。Valentine等人[27]对12项有关课后服务成绩效应元分析的综合分析发现,虽然没有一篇元分析得出结论认为课后服务会损害成绩,但只有半数研究认为课后服务对成绩有积极影响,其他研究则认为没有影响。Zief等人[28]的元分析报告表明,课后服务对提高K-12参与者阅读成绩的影响很小,并不具有显著性。针对21世纪社区学习中心项目的评估研究(该领域为数不多的实验研究之一)发现,课后服务项目对参与者的学业几乎没有什么影响[29],而较低的参与率以及与学业课程关联性较弱是导致没有显著效果的可能原因。

除了学生学业指标外,促进青少年社会情感能力提升也是课后服务效用评估关注的重点,同样也是提高学生成绩的前驱因素。已有研究普遍认为,课后服务能够提升青少年的社会情感能力。Durlak和他的同事们[30]基于75篇实验和准实验研究设计的课后服务文献进行元分析,结果表明,课后服务活动可以显著提高青少年的自信心、对学校的积极态度、积极的社会行为(合作和领导),平均效应值在0.12~0.34之间。他们的另一项元分析研究也得出了类似的结论,其中课后服务对积极社会行为影响的效应值为0.19,对学校积极态度影响的效应值为0.14,对学生自己积极看法影响的效应值为0.34[31]。基于日本东京的学校课后服务调查分析发现,课后服务有助于儿童社会情感能力的发展,具体包括“对他人的移情理解”和“增强学生的兴趣和抱负”[32]。

很多研究认为课后服务是预防青少年犯罪的第一道防线,参加课后服务通常与学校参与度的提高和学生风险行为的减少(如药物使用、逃学和停学等)有关,而对学业成绩没有影响[33]。课后服务,尤其是与艺术相关的课外活动成为青少年表达情感、宣泄情绪的重要方式,稳定舒适的课后空间也给青少年提供更多的安全感和归属感[34]。不仅可以提高学生学业成绩,还可以预防他们遭受暴力或其他与居住在服务不足的城市环境相关的风险[35]。也有研究指出,参加课后服务活动的青少年往往保持较高的平均成绩、缺课行为较少、参与暴力的可能性也较小[36]。但是也有研究表明,课后服务对学生学业成绩、暴力预防和社区犯罪的影响微乎其微[37]。一项专门关于课后服务对青少年犯罪预防有效性的元分析研究表明,课后服务对青少年犯罪影响的整体效应是不显著的[38]。

尽管有这些不一致的研究结果,但是研究人员普遍认为课后服务是有益的[39],并已将重点转向阐明其产生积极影响的方式和原因。

(三)课后服务效用的异质性研究

课后服务效用的异质性研究主要集中在两个层面,一是群体异质性,即课后服务对不同类型学生发展影响的差异;二是项目异质性,即不同类型的课后服务项目对学生发展影响的差异。

基于群体异质性的相关研究发现,课后服务项目特别关注弱势学生成长和发展,包括农村学生、低学业表现学生、社会经济地位处于劣势的学生以及边缘学生(被其他学生疏远的学生)等,其主要目的就在于避免弱势学生的恶性化发展,有效识别并试图填补学生学习生活中的差距[40]。与优势学生相比,弱势学生更需要课后服务机会,而且也有证据表明,课后服务可能对弱势学生的发展具有重要的补偿性功能,他们更可能从中受益[41]。Lauer等人[42]对35篇关于课后服务实验和准实验研究进行元分析,结果发现,课后服务对风险学生(at-risk students,包括低学业表现学生、低家庭社会经济地位学生以及少数族裔学生)的阅读和数学学业成绩具有较小的正向显著效应。Baker等人[43]利用PSM方法研究了课后服务对学生阅读成绩的影响效应,研究发现学生参与课后服务项目对学生阅读成绩具有中等程度显著影响,进一步的群体异质性分析表明,课后服务的积极效应仅适用于学业表现较差的学生,对于一般学业表现的学生没有显著影响。

除了学业成绩指标外,课后服务同样能够促进弱势学生社会情感能力的提升,重新点燃他们的兴趣、动机、好奇心和自我效能感[44]。有学者认为课后服务项目为学生提供了环境保护因素,成为弱势学生应对逆境的力量[45],能够让儿童在安全稳定、有成人监督和辅导的环境中成长,从而缓冲弱势青少年面临的风险[46]。基于低收入、少数族裔家庭学生的研究表明,经常参加高质量课后服务项目的儿童具有更高的学业表现、学习习惯(work habits)、任务持久性(task persistence),对同龄人的攻击性行为也更少[47]。但另一项同样基于低收入、少数族裔家庭学生的研究并没有发现参与课后服务对学生发展构成显著影响[48]。

也有部分研究从起点公平的角度认为课后服务可能会进一步扩大教育不平等,尤其是针对充实类的课外活动[49][50]。由于成本和交通等因素,弱势学生可能很难参与课后服务,会在无监督和无组织的活动中花更多的时间,这将加大差距,而不是弥补差距。有研究基于对我国6省(自治区)32个县(区)调查数据的分析,发现低收入家庭学生参加课后服务的比例偏低,特别是参与音乐、美术和科学类课后服务的比例严重偏低[51],这显然对弱势学生的发展和成长构成潜在威胁。

基于项目异质性的相关研究发现,参与学业类课后服务活动可以给学生带来更多的收益,包括提供作业帮助、教学辅导和同伴指导[52]。早期一项实验研究结果表明,相比于对照组,学生每天接受1~1.5个小时的作业辅导和帮助能够显著提高其阅读成绩[53]。在课后服务期间,为学生提供作业帮助能够显著提高学生的自我效能感以及获得更高的阅读成绩[54]。组织同伴辅导可以创造性地增强青少年的学习能力,并使他们在学习如何有效地指导同伴时提高自己解决问题的能力。研究表明,持续参与一年该项目的青少年其数学和阅读标准化考试成绩显著提高[55]。另外,也有研究发现,参加学业类课后服务的学生,包括学术辅导、家庭作业帮助、阅读课程等,相比于未参与的学生,其学校出勤率明显更高,被停学或开除的概率更低[56]。但是,一些研究结果表明,即使以提高学生学业成绩为目标也没有必要在课后服务中增设学业类活动,它对学生学业成绩几乎没有显著的影响。在课后服务中对学业成绩过度关注很可能将一个丰富的青少年服务领域变成一个功能单一的学校延长日[57],仅为帮助学生完成家庭作业的课后服务项目往往并没有实际效果,与学生学业成绩没有直接联系[58]。

相比学业类课后服务活动,已有研究普遍认为,充实类课后服务对学生发展具有明显的溢出效应,不仅可以提高学生的学业表现,对学生社会情感能力同样也是有益的[59]。Grogan等人[60]使用小学课后服务纵向研究数据,考察学生课后服务参与度与学生发展结果之间的关系,多元回归分析结果表明,学生参与艺术相关的课外活动与教师对学生学科技能和社会能力的评分有显著正向关联,参与程度越高的学生,其学科技能增长越快。而且,与音乐或艺术相关的课外活动可能对弱势儿童更为有益[61]。基于低收入城镇家庭儿童的研究发现,每周参加音乐课外活动三次以上的儿童在责任或纪律方面的得分高于参加次数更少的儿童[62]。一项针对加拿大低收入家庭的青少年(9~15岁)艺术充实项目的评估研究表明,参与该项目的青少年在技能发展、亲社会行为和任务完成方面的表现均得到显著改善[63]。

也有研究表明,结合学业类和充实类活动的课后服务可能是最有效的[64]。正如学者们所建议的,提供多种类型的活动更易于满足所有学生的发展需求,也更易吸引学生参与课后服务活动。与参与学业类活动相比,同时参与学业类和充实类活动的学生的数学成绩可以显著增加2个百分点,英语成绩可以增加1.5个百分点[65]。Oberle等人[66]区分了儿童参加课外活动的四种类型,分别是参加多种活动的儿童、仅参加体育活动的儿童、个人活动的儿童以及无任何活动的儿童,研究表明,参加多种活动的儿童以及仅参加体育活动的儿童的幸福感和健康得分最高,其他两种类型最低。也有研究发现,与参加有限的课外活动或不参加课外活动的儿童相比,参加不同类型课外活动(运动、艺术课程、俱乐部/兴趣小组)的儿童表现出更高的学业成绩和更多的亲社会行为[67]。

综上所述,已有研究在对学校课后服务的质量与公平评估中并未得到一致结论,而不同国家(地区)在课后服务运营上的差异性进一步加剧了这种不确定性,尚缺少从国际比较视角出发开展的课后服务评估的相关研究成果。同时,学生应该参与何种类型的课后服务项目才能够实现自身发展的最大化,已有研究也未给出清晰的意见,尤其是在进一步考虑不同家庭背景学生群体的差异时,问题变得更为复杂,仍需为此提供多元的实证证据作为支撑。此外,已有研究在评估课后服务效用时,过多注重学业质量而忽视学业公平,过多以学业成绩作为结果指标开展评估而忽视学生社会情感能力以及问题行为等指标的评估,过多采用学生个体微观指标进行评估而忽视对学校宏观指标的评估。因此,进一步的深入研究有待开展。

二、理论框架与研究问题

对学校课后服务目标的价值定位是合理评估课后服务功效的前提基础。基于已有研究,本文主要从课后服务的“育人价值”与“公平价值”两个维度展开对学校课后服务的效果评估。主要考虑以下三个要素的原因:一是历史要素。课后服务起源于20世纪初社会对生活在高度贫困社区儿童安全问题的关注,以及从20世纪40年代开始妇女就业增长引发的对儿童保育的需求[68]。儿童放学后在家里缺少照顾者,弱势儿童应获得更多时间和机会来改善他们的学习,放学后青少年犯罪的高发率,是进一步推动课后服务发展的力量[69]。所以,课后服务既是促进儿童发展和成长的主要政策杠杆之一,发挥着育人功能,也是弥合因社会经济地位差异导致学业成绩差距的重要政策工具,体现了公平价值[70]。二是政策要素。我国学校课后服务作为“双减”的重要政策工具之一,本身蕴含着“双减”政策的本质要求。“双减”政策将促进学生全面发展作为价值旨归,贯彻公平原则是其基本立场[71]。从操作化的角度来看,学生全面发展涉及学生认知、情感态度价值观以及行为发展,认知能力主要表征为学生学业成就,情感态度价值观可以通过学生社会情感能力予以测量,行为发展包括学生的出勤率和校园欺凌指标;公平主要关注课后服务对不同特征学生发展结果的影响差异,主要表征为不同社会经济地位学生、不同能力基础学生、不同生活区域学生等。三是实证要素。基于学校课后服务相关实证文献的结果发现,学校课后服务功效主要检验了两个假设,一是质量假设,即学校课后服务是否能够显著提高学生发展结果指标;二是公平假设,即学校课后服务是否能够显著提高每一个学生的发展结果指标。这与本文提出的“育人-公平”价值的评估框架是一致的。

具体而言,育人价值旨在发挥学校照料功能和教育功能,照料功能包括为学生提供餐饮服务和延时服务,比如为学生提供自主学习的空间;教育功能在于利用课后服务项目促进学生德智体美劳全面发展以及个性发展,比如在课后服务期间组织丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读等活动。公平价值既体现在结果维度,也表现在过程维度。基于结果公平更加关注课后服务能够通过对弱势学生补偿而缩小学生发展差距,从而减小校内不平等,属于学校宏观层次公平。公平价值的过程维度旨在为每一个学生平等参与课后服务项目创设条件,尤其是对于弱势学生的可及性,从而阻隔家庭社会经济地位对于学生发展结果的影响,发挥好学校教育主阵地作用,属于学生微观层次公平。与公平层次分析相对应,学校课后服务的育人价值同样体现为学校宏观层次与学生微观层次,学校宏观层次指向以学校为单位的发展结果,学生微观层次具体表现为个体发展结果。

基于各国课后服务内容实施的现状,考虑课后服务的育人价值和公平价值,本研究以学业类和充实类课后服务活动为自变量,以学业成绩、社会情感能力以及问题行为为因变量,分别从学校层次和学生层次展开对多国(地区)课后服务项目实践的效用评估,主要回答以下三个研究问题。

一是,学校课后服务能否提升学校教育质量并缩小差距?即考察不同类型课后服务对学校学生平均学业成绩及其标准差的影响效应。

二是,学校课后服务能否提升个体教育质量并消除家庭背景影响?即考查不同类型课后服务对于学生个体学业成绩影响的直接效应及其在学生家庭社会经济地位对其学业影响成绩影响中的调节效应。

三是,学校课后服务能否对学生社会情感能力以及问题行为发挥显著影响效应。

三、数据来源与研究方法

(一)数据来源与样本信息

本文使用的数据来自于PISA2018(Programme for International Student Assessment,国际学生评估项目)①。PISA2018学校问卷包括学校课后服务组织情况的问题,是否提供特定形式的作业辅导服务,是否在课后服务期间提供额外阅读教学进行必要的培优补差,是否开展多种类型的课外活动。从整体上来看,PISA对于课后服务内容形式的划分恰好与我国《指导意见》《双减意见》对于课后服务内容形式的划分相一致,能够很好反映我国课后服务现实水平和实际功效。同时,PISA2018还通过学生测试和问卷获得大量有关学生发展结果变量的信息和指标,为本文研究课后服务功效提供丰富视角与多元证据。

PISA2018参测国家(地区)共有79个,为增强可比性,本文选取教育水平和经济水平与我国相当的国家(地区)进行比较。将PISA三科测试成绩(阅读、数学和科学)和2018年国家GDP数据作为参考标准,选取三科测试成绩总和排名前十的国家(地区)样本和2018年GDP全球排名前十的国家样本,共16个国家(地区)样本②。最终纳入分析的学校样本有4,801所[这16个国家(地区)的学校,最少的有45所,最多的有821所,占总学校样本量的21.92%],学生样本有135,057个[这16个国家(地区)学校的学生,最少的有3,775个,最多的有22,653个,占总学生样本量的22.07%]。各国(地区)样本分布情况见表1(表1略)。

(二)研究方法与变量说明

本文针对不同研究问题采用不同研究设计与方法:使用多元线性回归模型,基于学校层数据分析课后服务对学校平均学业成绩及其标准差的影响效应;使用多层线性模型,基于学生层数据分析课后服务对于学生个体学业成绩、社会情感能力以及问题行为的影响效应;使用多层线性模型的跨层交互项,基于学生层数据分析课后服务在学生家庭社会经济地位对其学业成绩影响中的调节效应。研究变量说明见表2(表2略)。

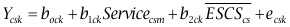

对于学校视角下的质量与公平效用研究建立以下多元线性回归模型:

(1)

(1)

其中,Ycsk表示第c个国家(地区)第s所学校在k门科目(阅读、数学和科学③)上的平均学业成绩或学校学生成绩的标准差。Servicecsm是核心研究变量,表示第c个国家(地区)第s所学校组织开展的m类课后服务项目,主要包括两大类,一类是学业类课后服务项目,另一类是充实类课后服务项目。学业类课后服务项目主要包括是否提供作业辅导服务(学校是否提供学生做家庭作业的房间、教学人员是否帮助学生完成作业以及学校是否组织同伴指导)以及是否组织开展额外阅读教学。充实类课后服务项目主要包括学校组织的课外活动以及创造性课外活动。

是控制变量,表示第c国家(地区)第s学校学生的平均家庭社会经济地位指标。εcsk是随机扰动项。模型使用了PISA2008学校数据库的权重。本文在该部分研究中主要关注β1ck系数的作用方向和显著性水平。

是控制变量,表示第c国家(地区)第s学校学生的平均家庭社会经济地位指标。εcsk是随机扰动项。模型使用了PISA2008学校数据库的权重。本文在该部分研究中主要关注β1ck系数的作用方向和显著性水平。

对于学生视角下的质量与公平效用研究,由于分析单位为学生,而课后服务指标是基于学校问卷获得的,数据存在明显嵌套结构,即学生嵌套于学校,故采用多层线性模型(Hierarchical Linear Model,HLM),分析模型如下:

水平1:

Ycski=β0csk+β1cskgendercski+β2cskgradecski+β3cskESCScski+εcski(2)

水平2:

β0csk=γck00+γck01Servicecsm+u0csk

β1csk=γck10

β2csk=γck20

β3csk=γck30

该两水平模型允许水平1截距可以在水平2单位之间随机变化,而将其他所有变量都设置为固定效应。其中,Ycski表示第c个国家(地区)第s所学校学生i在k门科目(阅读、数学和科学)上的学业成绩。gendercski、gradecski、ESCScski分别表示学生i的性别、年级以及家庭社会经济地位。残差项分别满足εij~N(0,σ2),u0j~N(0,τ00)。模型使用了PISA2008学生数据库的重抽样权重以及10个成绩似真值。本文在该部分研究中主要关注γck01系数的作用方向和显著性水平。对于学生社会情感能力(包括学习韧性、感知到的合作氛围、教育期望、职业期望)、问题行为(校园欺凌、逃学行为)指标为因变量的分析同样采用该模型④。

学生视角下的公平效应分析关注学生家庭社会经济地位对课后服务成绩效应的调节作用,因此,在模型(2)的基础上进一步加入学校课后服务变量与学生家庭社会经济地位的跨层交互项(γck31),其复合模型为:

Ycski=γck00+γck01Servicecsm+γck31ServicecsmESCScski+γck10gendercski+γck20gradecski+

γck30ESCScski+u0csk+u3cskESCScski+εcski(3)

四、研究结果

(一)学校视角下课后服务项目的效果

1.课后服务对学校平均成绩的影响效应

从16个国家(地区)平均水平的分析结果可以发现⑤,学校通过积极组织同伴指导,或在课后服务期间仅为优生或不根据学生成绩进行任何区分提供额外阅读教学,将会显著提高学校平均阅读成绩表现。同时,教师辅导或同伴指导也会显著提高学校平均数学和科学成绩。但是,为学生提供写作业房间供其自习、仅开展补差或同时进行培优补差的额外阅读教学,在平均水平上对学校阅读成绩均不具有显著影响。

各国家(地区)样本数据分析结果表明,学业类课后服务项目对学校平均学业成绩的提升作用非常有限。具体而言,在16个国家(地区)样本中,组织自习以及组织同伴指导对学校平均阅读成绩的正向显著效应只有5个,大部分国家(地区)数据表明上述两种作业辅导方式对学校平均阅读成绩的影响不具有统计显著性。另外,从各国数据来看,安排教师辅导学生作业是一项更为“无效”的课后服务项目,多数国家的数据显示其对学校平均阅读成绩并无显著影响,甚至在中国香港地区、韩国、德国以及法国其影响是负向的,只有在我国四省市和美国其影响为显著正向。这一结论在数学和科学学科上的表现具有一致性。从额外阅读教学的效应结果也可发现,无论何种模式的额外阅读教学,对大多数国家(地区)学校平均阅读成绩无显著影响,甚至对部分国家(地区)学校平均阅读成绩产生负向影响,比如新加坡、韩国、巴西等。

充实类课后服务项目的质量效应分析结果显示,从各国(地区)平均水平来看,学校通过组织丰富多元的课外活动,尤其是与音乐或美术相关的创造性课外活动,能够显著提高学校平均阅读成绩。这一结论在数学和科学学科上的表现具有一致性。进一步从各国家(地区)结果来看,不同于学业类课后服务项目,学校在课后服务期间组织开展的充实类项目数量对学校平均成绩的提升作用具有普遍性,在16个国家(地区)样本中,超过三分之二的国家(地区)样本数据表明具有显著正向效应,负向显著效应的样本国家(地区)基本没有⑥,并且,相对于数学和科学学科,课外活动对于学校阅读学科的积极效应更为普遍。这可能与充实类项目指标测量中包含更多阅读导向的课外活动有关,比如编写学校年鉴、校报或校刊,读书活动,辩论活动等。

2.课后服务对学校成绩标准差的影响效应

从平均水平的分析结果来看,学校在课后服务期间安排教师辅导作业或组织同伴指导、提供更丰富的课外活动或创造性课外活动均能够显著扩大学校在阅读成绩上的标准差。而学校提供基于培优、同时进行培优补差或无差别化教学的额外阅读教学均能够显著降低学校在阅读成绩表现上的差距。

从分国家(地区)样本数据结果可以发现,不同于以学校平均成绩为因变量的结果,学校组织的学业类项目对学校成绩标准差存在较为普遍的显著影响效应,尤其是组织自习以及仅补差的额外阅读教学,但是方向具有不一致性。具体而言,加拿大、韩国、日本和德国学校数据表明组织自习将会显著扩大学生在阅读成绩上的差距,并且该类课后服务项目在这些国家对学校平均阅读成绩的效应均不具有显著性。但是,对于我国四省市和法国而言,组织学生自习既能够显著提高学校平均阅读成绩表现,同时也能够显著降低学生成绩标准差,较好实现质量与公平的协调共赢,这一结论对于我国四省市数学和科学学科也同样适用。教师辅导不仅更可能降低学校平均阅读成绩,同时也会进一步扩大学生成绩的分布差距,比如中国香港地区以及韩国均有此表现。相对于阅读学科,同伴指导对于数学成绩标准差的影响更普遍,16个国家(地区)总共有7个显著效应,但是影响方向不具有一致性(4个正显著效应,3个负显著效应)。

从额外阅读教学这一类型来看,各类教学活动效果不同,仅面向弱势学生进行补差的额外阅读教学对学校阅读成绩标准差在更多国家(地区)具有显著效应。但是,整体而言,补差的额外阅读教学并未缩小学生成绩差距,反而在更多国家(地区)扩大了学校内部固有成绩差距,只有中国台湾省在开展补差额外阅读教学时较好实现了学校平均阅读成绩提升和缩小学生阅读成绩差距的预期目标。而实施仅培优或同时进行培优补差的额外阅读教学进一步扩大学校学生阅读成绩差异的风险相对较低,均未发现显著的正向作用,反而在中国香港地区、爱沙尼亚、日本表现出显著缩小差距的作用。而基于无差别化教学模式下的额外阅读教学并没有很好促进教育公平,反而更可能造成学校学生阅读成绩分布差距,比如新加坡和韩国在额外阅读项目中实施无差别化教学的学校,相比于不开展额外阅读教学的学校,不仅学校平均阅读成绩显著下降,其阅读成绩标准差也进一步增大。这可能是因为以无差别化模式提供额外阅读教学很有可能沦为学校常规教学的延续,只能导致固有差距进一步扩大。另外,PISA对常规教学时间的研究也表明,过长学业类教学对学生成绩会表现出“溢出效应”,甚至导致学生成绩下滑[72]。也就是说,额外阅读教学如果是常规教学的延续,这种单纯教学时长增加并不能促进学生学业成绩提高。在开展课后服务时,有针对性地提供培优补差才有可能提升质量并促进公平。

课外活动的数量对于学校成绩标准差的影响具有普遍性,大致有一半国家(地区)样本具有显著统计效应,但是效用方向具有明显不确定性。具体而言,学校组织与学业无关的课外活动确实能够整体提高学校平均阅读成绩,但是也潜在扩大了校内不平等,比如加拿大、韩国、美国、巴西等国即是如此,这一结论并不具有学科差异性,同时也与平均水平的分析结果具有一致性。但是,相较而言,提供创造性课外活动能够更大限度减少学校学生成绩分布差距,尤其是对于数学学科而言,其中有7个国家(地区)样本数据表明具有显著负向效应,仅有1个国家(地区)样本扩大了成绩差距。结合学校质量维度的分析结果可以发现,在阅读学科上,新加坡和芬兰两国学校组织创造性课外活动能够在提高学校平均阅读成绩的基础上,进一步实现缩小学生阅读成绩差距的目标;在数学和科学学科上,中国香港地区和中国澳门地区也表现出同样特征。

(二)学生视角下课后服务项目的效果

1.课后服务对学生个体成绩的影响效应

基于16个国家(地区)平均水平的分析结果可以发现,学生就读于提供课后作业辅导的学校,包括组织学生自习、安排教师对学生作业进行辅导以及组织同伴之间相互指导,均能够显著提高学生阅读成绩,这一结论可以进一步推广到数学和科学学科。同时,学校在课后服务期间针对阅读学科提供额外教学也会在很大程度上提高学生阅读成绩表现(除了补差模式外)。

各国家(地区)样本数据分析结果表明,学业类课后服务项目对于学生成绩的促进作用是有限的,与学校层面分析结果类似。并且,分国家(地区)数据结果与各国(地区)平均水平结果并不具有一致性,尤其表现在教师辅导服务上。具体而言,在16个国家(地区)样本中,学业类课后服务项目对学生阅读成绩具有显著影响效应的国家(地区)只有2~5个,在数学和科学学科上的表现也是如此。大部分国家(地区)数据结果表明,不管是基于作业辅导的课后服务项目还是额外阅读教学,对学生成绩的影响均是微弱的,不具有统计显著性。另外,虽然各国(地区)平均水平数据表明教师辅导对于学生而言是一项利好的课后服务项目,但是分国家(地区)数据却一致地发现教师辅导对于学生成绩的显著效应是负向的,比如中国香港地区、中国台湾省、加拿大、德国。相对而言,同伴指导是一项更适合学生的课后服务项目,在中国澳门地区、韩国、英国、德国、法国,其对学生阅读成绩均能够发挥一致的正向效应。

从充实类课后服务项目的质量效应分析结果中可以看出,在各国(地区)平均水平样本中,学校提供更丰富多样的课外活动或与音乐或美术相关的创造性课外活动均能够显著提高学生阅读成绩,这一结论同样适用于数学和科学学科。进一步从分国家(地区)结果看,课外活动对学生成绩的提高作用具有普遍性和一致性,在16个国家(地区)中仅有2~3个国家(地区)的作用不具有统计显著性,其余均表明学校开展的课外活动数量越多,该校学生的阅读成绩就越高。

2.课后服务与学生家庭社会经济地位的交互效应

通过对课后服务与学生家庭社会经济地位(ESCS)交互效应项的分析,进一步从公平角度出发,探讨课后服务在学生家庭社会经济地位对学生成绩影响中的调节作用以及对不同类型学生成绩影响效应的差异性。从各国(地区)平均水平来看,学业类课后服务项目,包括教师辅导、同伴指导以及各种模式下的额外阅读教学(除仅补差模式外),均能够显著负向调节学生家庭社会经济地位与学生阅读成绩的关系。这说明,对于组织实施学业类课后服务项目的学校,学生家庭社会经济地位对于学生成绩的影响效应较弱,也就是说,课后服务能够在一定程度上有效缓解先赋性因素对于学生成绩的影响,对弱势学生发展提供补偿。另外,虽然学校组织更多课外活动或者创造性课后活动在学生家庭社会经济地位对学生阅读成绩影响中并没有发挥显著调节作用,但是,基于数学和科学成绩效应的分析发现,学生就读于有更丰富课外活动的学校,能够显著削弱自身家庭社会经济地位对其数学、科学成绩的影响效应,使得弱势学生能够通过参加课外活动提高自身数学和科学成绩。

通过各国家(地区)样本数据分析结果可以发现,与各国(地区)平均水平的结论不同,学校在课后服务期间组织各种作业辅导项目并不能显著调节学生家庭社会经济地位对学生阅读成绩的影响效应,这一结论在数学和科学学科也成立。从额外阅读教学变量与社会经济地位交互效应项可以发现,整体而言,开设不同模式的额外阅读教学的学校,相比于不开设的学校,能在一定程度上削弱学生家庭社会经济地位对学生阅读成绩的负面作用,尤其是同时进行培优补差的额外阅读教学服务。但是,该结论仅限于部分国家(地区),其可推广性较差,比如我国四省市、加拿大、韩国和德国。

课外活动对于学生成绩的促进作用具有普遍性,但是其对学生家庭社会经济地位对学生阅读成绩影响的调节效应是相对有限的。在16个国家(地区)数据中,仅有5~6个国家(地区)数据结果表明其调节效应具有显著性,同时,正向交互效应要明显多于负向交互效应。这说明,就读于课后服务期间组织多种类型课外活动学校的学生,相比就读于没有组织或者只有较少种类课外活动学校的学生,虽然能够获得更好成绩,但是其成绩受自身家庭社会经济地位影响更大。从另一个角度也可以解释为,相比于较低家庭社会经济地位学生,较高家庭社会经济地位的学生更能通过参加课外活动提升成绩,也就是说,弱势学生虽然能够通过参与多样的课外活动提高自身成绩,但是仍然无法摆脱家庭社会经济地位对其参与及收益的限制,从而造成不同家庭背景学生成绩分布差异。这也进一步佐证了学校公平维度的分析结论,课外活动能够导致校内成绩标准差增大,在很大程度上是由于课外活动对于不同类型学生群体的“偏好”差异所致,这种偏好差异在数学和科学学科中表现得更为明显,其所有交互效应项均为正。但是,在阅读学科中,也有极少数国家(地区)以课外活动这种服务形式促进教育质量与公平的协调发展,比如中国澳门地区和法国,学校提供更丰富课外活动或创造性课外活动在显著提高学生阅读成绩的同时,也同样能够进一步削弱学生家庭社会经济地位对其成绩的影响效应,从而在一定程度上保障弱势学生群体的教育权益。

(三)课后服务对学生社会情感能力、问题行为的影响

1.课后服务对学生社会情感能力的影响效应

表3(表3略)展示了各类课后服务项目对学生社会情感能力影响的两水平线性回归模型分析结果。从各国(地区)平均水平来看,学校在课后服务期间安排教师为学生进行作业辅导或组织同伴指导均能够显著提高学生学习韧性以及感知到的合作氛围,而组织自习仅会显著提高学生间合作行为,而对学习韧性产生一定的负向效应。但是,学校开展丰富多样的课外活动或创造性课后活动,就读于该学校的学生能够在学业方面表现出更强自信与克服困难的毅力,同时学生间也更可能表现出合作意愿和行为。从学生教育期望和职业期望指标来看,学校组织同伴指导或提供丰富课外活动均能够显著提高学生教育期望和职业期望,但是学校是否组织自习或是否安排教师辅导学生作业对学生教育期望并不构成显著影响,相反,对学生职业期望会产生显著负向效应。

从分国家(地区)样本数据分析结果可以发现,课后服务对于学生学习韧性的影响并不具有普遍性,仅有1~3个国家(地区)样本表现出显著统计效应。相对而言,对于学生感知到的合作氛围的影响具有更高普遍性,尤其是表现在课外活动指标上,有半数国家(地区)样本数据均表明开展丰富多样课外活动对学生感知到的合作氛围具有统计显著性,并且结果是高度一致的,即具有正向效应。超过半数国家(地区)数据表明学校提供越多类型的课外活动或与音乐、美术相关的创造性课外活动,就读于该学校的学生越有更高的教育期望和职业期望。另外,安排教师指导在更多国家(地区)中被证明是不利于学生职业期望的项目,与各国(地区)平均水平结论相一致。

2.课后服务对学生问题行为的影响效应

各国(地区)平均水平的数据结果表明,学校在课后服务期间组织学生自习、组织同伴指导以及提供更多类型课外活动均不能显著减少校园欺凌的次数,但是可以显著减少学生逃学行为的频次,开展创造性课外活动也会显著减少学生逃学行为。另外,学校安排教师辅导或提供创造性课外活动对校园欺凌指标具有显著正向效应,但是从分国家(地区)样本数据结果中可以发现,这一结论并不具有可推广性。虽然同伴指导、课外活动以及创造性课后活动指标对学生逃学行为的影响在分国家(地区)数据中普遍性较差,但是其结果的内部一致较高,即表明能够显著减少学生逃学行为的频次⑦。

五、对于我国学校课后服务实践的启示

(一)回归课后服务本质,加强充实类课后服务活动,重视自习

本文发现学校组织学业类课后服务项目对于学校平均学业成绩以及学生个体成绩的提升作用均非常有限,而充实类课外活动,尤其是与音乐或美术相关的创造性课外活动对于学校平均成绩以及学生个体成绩的提升在不同国家(地区)中具有普遍显著性和正向一致性。同时,超过半数国家(地区)的数据结果表明,开展多元课外活动能够培养学生合作意识和行为、提高学生教育期望和职业期望,并且可以有效降低学生逃学、逃课和迟到行为的频率。这说明,相比于学业类课后服务活动,充实类课后服务对学生发展具有明显的溢出效应,不仅可以提高学校或学生的学业表现,还可以显著提高学生社会情感能力,减少学生问题行为,这与已有的相关结论是一致的[73]。

进入新世纪以来,国际大型教育监测项目(诸如PISA)和标准化测试盛行,使得课后服务的目标导向发生了重要转移,从以培育学生社会情感能力为导向逐渐转向提高学生学业成绩,防止学生学业失败。在活动类型的组织安排上,更多学业导向的教师作业辅导、同伴指导和额外学科教学成为学校课后服务的重要组成部分,课后时间在一定程度上已然演变成常规教学时间,这往往遭受失败。比如,美国教育部(Department of Education)通过教育科学研究所(Institute for Education Sciences)资助了两项研究,其将在常规教学中使用的有效数学和阅读课程经过调整用于课后服务,但是收效甚微[74]。我国部分地区的课后服务方向也出现了偏倚,将课后服务等同于课堂教学的附属品或校外补习的替代品,忽视了课后服务的丰富内容与多重价值目标定位[75]。

课后服务之所以能够促进学生发展,恰恰在于其能够较好发挥课后时间相对于常规教学时间的优势[76],这些优势包括有更多的机会让学生积极自主参与,不受学校常规课程安排限制,以及利用周围社区资源作为开展活动的场所,等等。研究结果显示,我国四省市学校组织自习效果更好,更有助于学生自主学习。应该让课后服务回归其本质,将学习自主权还给学生,为学生提供自习的时间和空间。

然而,就目前我国学校课后服务开展的现状而言,存在课后服务的形式和内容单一化、供给方式缺乏针对性和个性化等问题,无法满足不同类型学生的发展需求,这很大程度上受制于学校课后服务课程的开发能力与领导能力。据此,教师和校长都要积极参与专业能力发展活动,提升自身的课程研发能力和领导能力;善于利用校本和社会资源,将学校特色要素融入课后服务课程建设中,积极引导学校与社会教育事业部门的双向互动,利用地方青少年活动中心、科技馆、爱国主义教育基地、博物馆、美术馆等场地开展实践性课后服务项目,引进教育事业部门的专业人员到校开展充实类课后服务课程;推动教学组织方式变革,将“选课制、走班制、分层制”作为学校组织课后服务活动的常规教学组织制度,为学生提供多样化的、可选择的课后服务课程体系,并依据学生的兴趣、能力、基础以及未来职业生涯规划目标,引导学生对多层次、多类别课后服务课程进行合理选择。

(二)政府购买服务,提高课后服务参与度,助力薄弱学校

本文对学校课后服务公平效应的分析发现,不管是基于学业类课后服务项目还是充实类课后服务项目,在多数国家(地区)中会进一步扩大校内学生固有成绩差距,并且基于课外活动与学生家庭社会经济地位的交互效应分析也发现,课外活动并不能显著负向调节家庭社会经济地位对学生成绩的影响效应,反而会使得高家庭社会经济地位学生相比于低家庭社会经济地位学生从课外活动的参与中获得更多收益,这与课后服务本体价值是相悖的。这很可能是由于课后服务参与不平等导致的,也就是说,大多数国家(地区)学校课后服务是以“自愿原则”为基础,这样会造成不同类型学生在课后服务参与上存在较大差异,弱势学生更不愿意或是更少参与课后服务。同时,课后服务在某些国家或地区并不完全属于公共产品,家长仍然是课后服务经费的主要承担者,比如美国、英国等[77]。这通常使得处于较低社会经济地位家庭的孩子更少参与课后服务。课后服务在某种程度上对学生进行了“过滤”或“选择”,使得学业表现更好或家庭社会经济地位更高的学生更愿意或更可能参与课后服务,课后服务不再成为弱势学生的补偿机制,而是发挥着进一步扩大校内不公平的选择/过滤机制。

为此,首先需要解决的是“学生不能参与”的问题。课后服务在我国被纳入重大民生工程,具有“准公共产品”性质,这就要求政府理应主动承担课后服务主体责任,加大公共财政对学校课后服务项目的经费支持,以进一步减少家庭在课后服务经费中的占比,保障每一个学生都有同等机会参与到学校组织实施的课后服务项目中。在课后服务资金来源上,各国(地区)普遍建构了以政府财政补贴为主、服务受益者为辅的支付机制。比如,澳大利亚课后服务的资金主要来源于政府财政补贴,具体包括专项财政、经济补贴、税收补贴三部分[78];日本课后服务经费由国家、都道府县、市町村三方共同承担[79];在芬兰,政府利用公共财政承担大部分开支,家长需要承担的费用较少[80];我国课后服务主要以“政府购买服务”“财政补贴”等方式对参与课后服务的学校、单位和教师给予适当补助。为了避免处境不利家庭子女无法获得优质课后服务机会,各国(地区)政府建立了课后服务补贴或补偿政策,比如德国对于经济状况不佳、多子女家庭等均有相应的费用减免政策[81];韩国政府为低收入阶层的中小学生发放自由听课劵,使其有机会参与课后服务项目[82]。但是,也有部分国家(地区)实施的是以服务受益者为主、政府财政补贴为辅的课后服务支付机制,诸如美国和英国[83][84]。为了让经济收入水平较低的家长能够负担得起学校课后服务费用,政府需要完善课后服务项目费用补贴制度,保障弱势学生家庭能够享受相应补贴或费用减免。其次需要解决的是“学生不愿参与”的问题。根据哈佛家庭研究项目模型(Harvard Family Research Project Model),课后服务对学生学业和社会结果影响的变异性可以用学生参与的变异性来解释,学生参与水平由三部分组成,逐次提高,分别是学生报名(Enrollment)、出勤(Attendance)和参与(Engagement),其维度可以进一步区分为行为、认知和情感层次[85]。而更高水平和层次的参与更可能发挥较大的效益。许多课后服务利用灵活的活动设置以提高参与者的参与度,包括开展与文化相关的活动内容,提供个性化教学辅导,尊重学生背景、现状及其需求差异,提高活动内容与青少年特征之间的契合度,等等。

学生参与的不平等仅是课后服务再生产机制的一个潜在动因,学校教育教学资源不均衡分布则是进一步加剧校内以及校间学业结果差距的重要来源。已有研究表明,课后服务或将加剧薄弱学校劣势,引发马太效应[86],尤其是与音乐或美术相关的创造性课外活动。薄弱学校因缺少开展艺术活动的器材设备、场所和专业教师,使得其只能退而求其次,注重学业类课后服务项目,而已有实证证据表明,组织学业类课后服务项目并非是最优的课后服务决策,甚至并非是一项利好的课后服务决策。为此,要进一步完善和推广教师轮岗制度,发挥集团化办学优势,使优势学校的教师能够定期与弱势学校的教师进行对接交流,弥补薄弱学校教师短缺短板和专业发展劣势,有效指导薄弱学校课后服务项目,尤其是充实类项目的组织和实施。同时,借助信息网络平台,用数字教育资源赋能课后服务,加强构建专业发展网络,组织薄弱学校教师积极参与线上交流培训,为教师提供更多课后服务组织与资源支持。

最后,各国(地区)较为普遍地对课后服务从业人员数量和资质提出了一定的标准和要求。比如,澳大利亚规定课后服务机构师生比不得高于1∶15,课后服务人员必须拥有教师资格证书[87];在芬兰,师生比不得高于1∶10,承担课后服务工作的教师应具备大学学历或中等以上职业资格证书[88];德国课后服务从业人员均需达到各联邦州有关从业人员资质认证法案的标准才可上岗,认证内容包括从业人员的学历、专业背景、实践经历等[89]。然而,在我国并没有对课后服务机构师生比以及从业人员资质提出明确的标准,今后需对此逐步完善。

(三)重视本国国情,聚焦课后服务质量提升,建立质量评估制度

本文基于国际比较视角,对16个国家(地区)学校课后服务项目进行效用评估发现,不同国家(地区)样本基于不同课后服务项目类型,以不同结果指标对其进行评估,得到的结论往往大相径庭。也就是说,如果将能够实现质量与公平协调发展的课后服务项目看作是“最佳模式”,那么不同国家(地区)往往是通过不同路径走向“最佳模式”的。比如,新加坡和芬兰更可能通过组织丰富多元课外活动以实现质量与公平的协调发展,而对于我国四省市而言,组织学生自习在一定程度上是实现质量与公平协调的有效举措。这其实充分反映了各国(地区)在教育体制、规模上的差异性。对于课后服务而言,国际经验固然值得借鉴,但是仍然需要立足于我国“双减”背景,从具体实践出发,制定和实施符合我国国情的学校课后服务制度。

已有研究表明,课后服务质量是显著调节课后服务项目对学生学业成绩和其他结果变量作用的影响因素[90][91],尤其是对于风险学生(行为问题学生)、弱势学生(低收入、少数族裔学生)而言。一项针对美国男孩女孩俱乐部课后服务项目的研究表明,学生感知到的课后服务质量对学生自我教育期望和自我报告的学业成绩均具有显著正向影响[92]。当项目质量较低时,与儿童发展结果的关系较小,有时甚至是负向的[93]。因此,提高课后服务质量仍然是根本之策。对课后服务质量标准的相关研究较多,其中最具影响力的是SAFE质量标准[94],达到SAFE质量标准的课后服务项目能够显著提升参与者的学业成绩和社会情感能力,而不达标准的项目均没有积极影响[95]。这些SAFE标准包括提供一系列有序的活动,以促进能力发展(Sequenced);采用积极的学习形式,对知识和能力的培

育聚焦于应用和实践(Active);专注发展个人或社会技能的项目,为专业能力学习提供足够时间和精力(Focused);明确针对特定的个人或社会技能,即服务提供者向青少年传达他们期望通过活动参与学习的具体内容(Explicit)。也有学者提出了课后服务质量的“三要素”[96],即支持性环境、目的性参与以及服务提供者与儿童之间的结构化互动。

学校课后服务项目优质发展离不开持续动态的质量监管与评估,我国课后服务起步比较晚,2017年才发布第一个有关课后服务的政策文件,近期“双减”政策又一次明确提出要“提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求”。然而,至今有关课后服务质量监管与评估制度尚未明确建立,而课后服务质量评估是有效推动学校课后服务项目高质量发展的重要动力,这也是各国(地区)较为普遍的做法,比如北欧国家从过程和结构维度对课后服务质量进行有效评估,前者包括学生玩耍、学习和体验的氛围、师生互动的情况,结构质量包括学习环境、教师资格和监管举措[97]。但是,不难发现,已有评估框架中对于公平维度的重视仍然不够,课后服务作为一项重大民生工程,是否能够促进优质教育均衡发展,保障弱势学生教育权益理应成为高质量课后服务的内在价值追求。

注释:

①PISA的测试对象是所有年龄为15周岁的学生,我国绝大多数学生来自初三和高一年级,因此本文的相关结论在推广到其他学段和年级时需要谨慎。

②三科测试成绩排名前十的国家(地区)包括中国四省市、新加坡、中国澳门地区、中国香港地区、爱沙尼亚、日本、韩国、加拿大、中国台湾省、芬兰;2018年GDP全球排名前十的国家(地区)有美国、中国、日本、德国、英国、法国、印度、意大利、巴西和韩国,印度未参加PISA2018测试。

③在以数学和科学成绩为因变量的模型中不包括“是否提供额外阅读教学”指标。

④由于“学校是否提供额外阅读教学”变量主要指向提高学生的阅读成绩,与其他效标的联系较弱,故在该部分的分析过程中并没有将其纳入研究变量。

⑤限于篇幅,相关实证结果并未列出,如有需要,请与作者联系,下同。

⑥对于学校平均数学和科学成绩而言,均有一个国家(地区)样本存在显著负向效应。

⑦本文也以“逃课行为”和“迟到行为”作为结果变量,发现与“逃学变量”的结果具有一致性。

参考文献:

[1][21]Durlak, J. A., Mahoney, J. L., Bohnert, A. M., & Parente, M. E. Developing and improving after-school programs to enhance youth’s personal growth and adjustment: A special issue of AJCP[J]. American Journal of Community Psychology, 2010(3).

[2][84]张忠华,&杨会聪.英国学龄儿童课后服务的发展与借鉴[J].教育科学研究,2021(11).

[3][5][77][79]张亚飞.主要发达国家中小学课后服务研究[J].外国教育研究,2020(02).

[4][12][81][89]于博,&杨清溪.德国课后服务体系:发展历程、现实模式及价值取向[J].比较教育学报,2022(03).

[6]Hurd, N., & Deutsch, N. SEL-Focused After-School Programs[J]. The Future of Children, 2017(1).

[7]Boys & Girls Clubs of America. Our mission. The web of Boys & Girls Clubs of America. (1990) [EB/OL]. https://www.bgca.org/about-us/our-mission-story.

[8]Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R.D.,& Schellinger, K. B. The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions[J]. Child development, 2011(1).

[9][28]Zief, S. G., Lauver, S., & Maynard, R. A. Impacts of after-school programs on student outcomes: A systematic review[J]. Campbell Systematic Reviews, 2006(3).

[10]James-Burdumy, S., Dynarski, M., & Deke, J. When elementary schools stay open late: Results from the national evaluation of the 21st century community learning centers program[J]. Educational Evaluation and Policy Analysis, 2007(4).

[11]Sheldon, J., Arbreton, A., Hopkins, L., & Grossman, J. B. Investing in success: Key strategies for building quality in after-school programs[J]. American Journal of Community Psychology, 2010(3).

[13][82]李文美.韩国“放学后学校”教育项目评析——基于扩大教育机会的视角[J].比较教育研究,2021(10).

[14][83]张忠华,&潘婷.美国儿童“放学后计划”实施的成效与借鉴[J].教育学术月刊,2021(08).

[15]马健生,&邹维. “三点半现象”难题及其治理——基于学校多功能视角的分析[J].教育研究,2019(04).

[16][71][75][86]高巍,周嘉腾,&李梓怡. “双减”背景下的中小学课后服务:问题检视与实践超越[J].中国电化教育,2022(05).

[17][18][20][42][64]Lauer, P. A., Akiba, M., Wilkerson, S. B., Apthorp, H. S., Snow, D., &Martin-Glenn, M.L. Out-of-school-time programs: A meta-analysis of effects for at-risk students[J]. Review of educational research, 2006(2).

[19]Dobbie, W., & Fryer, R. G. Jr. Are high-quality schools enough to increase achievement among the poor? Evidence from the Harlem Children’s Zone[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2011(3).

[22]Ciocanel, O., Power, K., Eriksen, A., & Gillings, K. Effectiveness of positive youth development interventions: A meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Journal of youth and adolescence, 2017(3).

[23]Shernoff, D. J. Engagement in after-school programs as a predictor of social competence and academic performance[J]. American journal of community psychology, 2010(3).

[24]Mahoney, J. L., Lord, H., & Carryl, E. An ecological analysis of after‐school program participation and the development of academic performance and motivational attributes for disadvantaged children[J]. Child development, 2005(4).

[25][60]Grogan, K. E., Henrich, C. C., & Malikina, M. V. Student engagement in after-school programs, academic skills, and social competence among elementary school students[J]. Child Development Research, 2014.

[26]Lester, A. M., Chow, J. C., & Melton, T. N. Quality is critical for meaningful synthesis of afterschool program effects: A systematic review and meta-analysis[J]. Journal of youth and adolescence, 2020(2).

[27]Valentine, J. C., Cooper, H., Patall, E. A., Tyson, D., & Robinson, J. C. A method for evaluating research syntheses: The quality, conclusions, and consensus of 12 syntheses of the effects of after-school programs[J]. Research Synthesis Methods, 2010(1).

[29][58]Dynarski, M., James-Burdumy, S., Moore, M., Rosenberg, L., Deke, J., &Mansfield, W. When schools stay open late: The national evaluation of the 21st century community learning centers program——new findings[M]. US Government Printing Office, 2004: 6, 6.

[30][94]Durlak, J. A., Weissberg, R. P., & Pachan, M. A meta-analysis of after-school programs that seek to promote personal and social skills in children and adolescents[J]. American journal of community psychology, 2010(3).

[31][95]Durlak, J. A., & Weissberg, R. P. The impact of after-school programs that promote personal and social skills. (2007, January 01) [EB/OL].

[32]Kanefuji, F. Evaluation of school-based after-school programs in Japan: Their impact on children’s everyday activities and their social and emotional development[J]. IJREE-International Journal for Research on Extended Education, 2015(1).

[33]Afterschool Alliance. America after 3pm: Afterschool programs in demand. The Wallace Foundation (2014, October 17) [EB/OL].

[34][40][44][68]Halpern, R. A different kind of child development institution: The history of after-school programs for low-income children[J]. Teachers College Record, 2002(2).

[35][45]Woodland, M. H. After-school programs: A resource for young Black males and other urban youth[J]. Urban Education, 2016(7).

[36]DuBois, D. L., Holloway, B. E., Valentine, J. C., & Cooper, H. Effectiveness of mentoring programs for youth: A meta-analytic review[J]. American journal of community psychology, 2002(2).

[37]Olsen, D. 12-hour school days? Why governments should leave afterschool arrangements to parents[J]. Policy Analysis, 2000(372).

[38]Taheri, S. A., & Welsh, B. C. After-school programs for delinquency prevention: A systematic review and meta-analysis[J]. Youth Violence and Juvenile Justice, 2016(3).

[39]Weiss, H. Fifteen years of evaluation of 21st century community learning centers: A driver for program quality and capacity in the field. In T. K. Peterson (Ed.), Expanding minds and opportunities: Leveraging the power of afterschool and summer learning for student success[M]. Collaborative Communications Group, 2013: 17-23.

[41]Riggs, N. R., & Greenberg, M. T. After-school youth development programs: A developmental-ecological model of current research[J]. Clinical Child and Family Psychology Review, 2004(3).

[43]Baker, S. K., Kamata, A., Wright, A., Farmer, D., & Nippert, R. Using propensity score matching to estimate treatment effects of afterschool programs on third-grade reading outcomes[J]. Journal of Community Psychology, 2019 (1).

[46]Woodland, M. H. A validity study of scores on the personal and academic self-concept inventory based on a sample of black college males[J]. Journal of Black Psychology, 2008(4).

[47][91]Vandell, D. L., Simpkins, S. D., Pierce, K. M., Brown, B. B., Bolt, D., &Reisner, E. Afterschool programs, extracurricular activities, and unsupervised time: Are patterns of participation linked to children’s academic and social well-being? [J]. Applied Developmental Science, 2022(3).

[48]Gottfredson, D., Cross, A. B., Wilson, D., Rorie, M., & Connell, N. Effects of participation in after-school programs for middle school students: A randomized trial[J]. Journal of Research on Educational Effectiveness, 2010(3).

[49]Covay, E. and W. Carbonaro. After the Bell: Participation in extracurricular activities, classroom behavior, and academic achievement[J]. Sociology of Education, 2010(1).

[50]Stearns, E. and E. Glennie. Opportunities to participate: Extracurricular activities’ distribution across and academic correlates in high schools[J]. Social Science Research, 2010(2).

[51]张伟平,付卫东,李伟,&曾新.中小学课后服务能促进教育公平吗——基于东中西部6省(自治区)32个县(区)调查数据的分析[J].中国电化教育,2021(11).

[52]Barley, Z., Lauer, P. A., Arens, S. A., Apthorp, H. A., Englert, K. S., Snow, D. et al.. Helping at-risk students meet standards: A synthesis of evidence-based classroom practices (2002, December 20) [EB/OL].

[53]Morris, D., Shaw, B., & Perney, J. Helping low readers in grades 2and3:An after-school volunteer tutoring program[J]. Elementary School Journal, 1990(2).

[54]Lee, D. S., Dang, T. G., Ulibas-Pascual, J., Gordon Biddle, K. A., Hell- er de Leon, B., Elliott, D., et al. Exploring the influence of efficacy beliefs and homework help in predicting reading achievement among underserved children in an afterschool program[J]. The Urban Review, 2017(5).

[55]Gardner, R., Cartledge, G., Seidl, B., Woolsey, M. L., Schley, G. S., & Utley, C. A. Mt. Olivet after-school program: Peer-mediated interventions for at-risk students[J]. Remedial and Special Education, 2001(1).

[56]Jenson, J. M., Veeh, C., Anyon, Y., Mary, J. S., Calhoun, M., Tejada, J., et al. Effects of an afterschool program on the academic outcomes of children and youth residing in public housing neighborhoods: A quasi-experimental study[J]. Children and Youth Services Review, 2018(88).

[57][76]Halpern, R. Confronting the big lie: The need to reframe expectations of afterschool programs (2005, February 10) [EB/OL]. https://www.givewell.org/charities/top-charities.

[59][73]Southgate, D. E., & Roscigno, V. J. The impact of music on childhood and adolescent achievement[J]. Social science quarterly, 2009(1).

[61]Rothstein, R. The achievement gap: A broader picture. In J. Ballantine & J. Spade (Eds.), Schools and society: A sociological approach to education (3rd ed.) [M]. Pine Forge Press, 2004: 370-374.

[62]Whitson, M. L., Robinson, S., Valkenburg, K. V., & Jackson, M. The benefits of an afterschool music program for low-income, urban youth: The music haven evaluation project[J]. Journal of community psychology, 2020(2).

[63]Wright, R., John, L., Alaggia, R., & Sheel, J. Community-based arts program for youth in low-income communities: A multi-method evaluation[J]. Child and Adolescent Social Work Journal, 2006(5).

[65]Ward, C., Gibbs, B. G., Buttars, R., Gaither, P. G., & Burraston, B. Assessing the 21st century after-school program and the educational gains of LEP participants: A contextual approach[J]. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 2015(4).

[66]Oberle, E., Ji, X. R., Magee, C., Guhn, M., Schonert-Reichl, K. A., & Gadermann, A. M. Extracurricular activity profiles and wellbeing in middle childhood: A population-level study[J]. Plos one, 2019(7).

[67]Morris, P., & Kalil, A. Out-of-school time use during middle childhood in a low-income sample: Do combinations of activities affect achievement and behavior? In A. C. Huston & M. N. Ripke (Eds.), Developmental contexts in middle childhood: Bridges to adolescence and adulthood[M]. Cambridge University Press, 2006: 237-259.

[69]Kugler, M. R. After-school programs are making a difference[J]. NASSP Bulletin, 2001(626).

[70]Leos-Urbel, J. What works after school? The relationship between after-school program quality, program attendance, and academic outcomes[J]. Youth & Society, 2015(5).

[72]OECD. PISA 2018 Results (Volume V): Effective policies, successful schools[M]. OECD Publishing, 2018: 137.

[74]Granger, R. C. After-school programs and academics: Implications for policy, practice, and research[J]. Social Policy Report, 2008(2).

[78][87]史自词,&李永涛.澳大利亚中小学课后服务的发展之路和基本经验[J].比较教育学报,2022(01).

[80][88][97]贾利帅,&刘童.北欧四国中小学课后服务的实践、特征及启示[J].基础教育,2021(04).

[85]Weiss, H. B., Little, P. M., & Bouffard, S. M. More than just being there: Balancing the participation equation[J]. New Directions for Youth Development, 2005(105).

[90]Cappella, E., Hwang, S. H., Kieffer, M. J., & Yates, M. Classroom practices and academic outcomes in urban afterschool programs: Alleviating social-behavioral risk[J]. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 2018(1).

[92]Seitz, S., Khatib, N., Guessous, O., & Kuperminc, G. Academic outcomes in a national afterschool program: The role of program experiences and youth sustained engagement[J]. Applied Developmental Science, 2022(4).

[93]Smith, E. P., Witherspoon, D. P., & Wayne-Osgood, D. Positive youth development among diverse racial-ethnic children: Quality afterschool contexts as developmental assets[J]. Child Development, 2017(4).

[96]Smith, C., Peck, S. C., Denault, A. S., Blazevski, J., & Akiva, T. Quality at the point of service: Profiles of practice in after-school settings[J]. American Journal of Community Psychology, 2010(3).

How Effective are the Various After-school Services of the School? A Transnational Comparison Based on Education Quality and Equity Values

ZhaoQian QianAjian

Abstract: The effective selection and organization of after-school services by schools and administrative institutions requires a comprehensive investigation and evaluation of the current various types of after-school services. Adopting a transnational comparative view point, this paper leverages data from 16 major participating countries (regions) in PISA2018 to examine the impact of various after-school services on education quality and equity from the perspective of schools and students. The study found that academic after-school services initiated by schools rendered very limited effects in improving school average performance and individual student achievement. On the contrary, supplementary extracurricular activities that aim at enriching students’ lives and experiences (enrichment after-school services), especially creative extracurricular activities related to music or art, demonstrated consistent significant benefits across different countries (regions). However, concerning education equity, in most of the countries (regions) investigated in this study, these two types of after-school services both manifested potential risks of widening the inherent achievement gap among students and led to students’ unequal benefits from the services contingent upon their socioeconomic status. In addition, results from more than half of the investigated countries (regions) also suggested a positive impact of diverse extracurricular activities in cultivating students’ cooperation awareness and behaviors, improving students’ educational and career expectations, and reducing students’ truancy, absenteeism and tardiness substantially. Three implications could be drawn from this study. First, after-school services should return to their original intention of student cultivation and promotion of education equity; enrichment after-school services should be strengthened and student self-directed study opportunities should be given sufficient attention. Second, government should increase investment in after-school services to expand students’ involvement, and support underprivileged schools. Third, the development of after-school services should always take local contexts into account, and focus on improving service quality, which also indicates a pressing need of establishing a quality evaluation system.

Key words: school-initiated after-school services; utility evaluation; PISA international comparison; quality and equity; social emotional skills; academic achievements; problem behavior

初审:王远琦

复审:孙振东

终审:蒋立松