摘 要:从代际资源优势/劣势累积的视角出发,使用中国家庭追踪调查(CFPS)2014—2018数据,构建了收入、社会保障、工作满意度的三维就业质量测量体系,探讨教育代际流动对受雇者就业质量的动态影响及其作用机制。研究发现:使用相对教育水平衡量法可以将教育代际流动分为高教育稳定、向上流动、向下流动和低教育稳定四种类型,其中高稳定流动者拥有较高的代际资源优势,就业质量最高,其后依次为向上流动组、向下流动组与低教育稳定组;年轻队列相对年老队列的劳动者,不同教育流动轨迹之间的就业质量差异呈扩大趋势;教育代际向下流动组与低稳定组的年龄累积劣势在年轻队列中更为明显。在此基础上的机制分析表明,教育代际向下流动与低稳定者签订正规劳动合同的几率较低是其就业质量劣势的重要来源,而教育向上流动者的劣势则来源于较高的过度教育率。中国切实推进实质性的教育代际向上流动,不仅能助力教育公平发展,更是实现高质量就业的重要途径。

关键词:教育代际流动;教育公平发展;就业质量测量体系;教育水平衡量法

一、研究背景与问题

党的二十大报告指出,就业是最基本的民生①。近年来,我国不断完善社会主义市场经济体制,实现了就业总量增加、就业结构不断优化的伟大历史成就,但仍存在低收入者规模大、员工社会保险不健全、劳动争议案件数量较多等问题,可以归纳为就业质量有待提高[1][2]。2021年,国务院印发的《“十四五”就业促进规划》②明确指出,实现更加充分更高质量就业,是推动高质量发展的内在要求和推进共同富裕的重要基础。就业质量与个体福祉紧密相关,更能影响家庭幸福、社会和谐与国家稳定繁荣。

就业质量研究不但能够回应社会重大需求,对于深化社会分层经典研究领域的地位获得模型更有着重要的理论价值。传统地位获得研究选择职业类型作为核心测量变量,这种测量难以准确衡量新时代的中国城市劳动力市场中劳动者的地位获得。一方面,经济数字化转型使得新兴职业不断涌现,原有职业的内部分化加剧,原有的职业声望测量方式的适用性有所降低;另一方面,同一职业在不同单位性质、行业间的平均收入、教育水平差异可能很大[3]。当代社会,人们的社会地位是收入、社会保障与主观福祉等多维度的复合体已形成社会共识[4],那么拥有相似就业质量的群体,便可以称为是一种就业质量“地位群体”(status groups)。因此,新时代背景下的就业质量研究是对传统地位获得模型的拓展和深化。

从理论维度看,经典的布劳—邓肯地位获得模型重点强调子代教育在代际社会经济地位传递过程中的核心地位,分别讨论个体与父代教育的影响,没有比较不同教育代际流动轨迹中蕴藏的代际资源累积模式对劳动者就业质量获得影响的差异性。本文将从代际资源累积视角出发,在地位获得模型扩展的基础上分析教育代际流动对就业质量的影响与作用机制。

二、概念界定与文献评述

(一)就业质量的含义与测量

就业质量缘起于国际劳工组织(International Labour Organization,简称ILO)提出的“体面劳动”(Decent work)概念,其基本含义为:提高劳动者在公平、安全、自由、具备人格尊严的条件下获得体面的、生产性的可持续工作机会(ILO,1999)[5]。当前,学界对就业质量的测量可分为宏微观两个维度[6],尚未形成统一的测量指标。本文关注微观个体就业质量测量。现有微观维度测量指标又可分为主、客两个层面,主观层面较为统一,大多用工作满意度衡量[7]。客观维度则针对不同群体有所差异,例如针对大学生多以收入水平、社会保障、工作自主性、职业发展前景等作为就业质量测量主要指标[8];针对农民工等弱势就业群体,更关注收入、社会保障、合同签订、工作环境与强度、稳定性等指标[9]。综上所述,就业质量的客观测量指标虽然复杂,但收入为最关键指标。其次是社会保障,社会保险与公积金是一种非工资性收入,也是工作福利不可分割的有机组成部分,更是劳动者安全网的重要组成部分[10]。《中华人民共和国劳动法》明确规定企业应为职工提供社会保障,但以劳务关系取代劳动关系、非正规就业者规模较大、劳动者缺乏社会保障是较为突出的社会现实[11]。因此,我们采用收入、社会保障和工作满意度测量受雇者的就业质量并以此建立就业质量综合指数,综合衡量劳动者的职业地位,进而分析教育代际流动对就业质量获得的影响。

(二)教育、教育代际流动与就业质量

人力资本理论与文化再生产理论分别关注劳动者本人与父代教育对其收入、职业等地位因素的影响。人力资本理论认为,教育水平是个体人力资本最主要的体现形式,人力资本的积累意味着知识水平和生产技能的提高,能够提高个人的劳动生产率,进而增加劳动报酬[12]。劳动者教育程度与就业质量均正相关,教育水平高者能够获得更高的收入、更好的社会保障和较高的工作满意度[13][14]。文化再生产理论则强调父母因素诸如职业、教育等因素对于成年人教育与职业地位的影响。父母的教育水平对劳动者就业质量有着直接或间接的影响。父母的教育获得可以转化为经济资本或文化资本,通过提供文化环境支持、观念传递、能力培养等方式促进子女教育获得,进而影响其就业质量[15]。同时,高教育父母还可能拥有更多社会资本,帮助子女获得更广泛的就业信息和渠道,获得更好的就业质量[16]。因此,父母的教育程度越高,子代越能获得更具优势地位的职业或岗位,就业质量也越好。

然而,人力资本理论与文化再生产理论均有重要缺陷。前者无法解释人力资本或教育水平相同者可能有较大就业质量差异,后者则无法解释为何家庭教育背景相同者的教育获得仍有较大差异,存在着相当比例的“逆袭者”与“失败者”,并最终拥有相异的就业质量。虽然部分研究会将二者同时作为核心解释变量[17],或把子代教育作为父代教育与子代就业质量间的中介变量[18],部分反映了代际教育的相关性,但依然未深入考虑子代与父代教育之间的交叉作用。部分学者在研究教育收入回报时对此研究视角进行了改进。教育的自致性和继承性并存,教育代际可能是继承的或流动的,流动的方向可能是向上或向下,呈现出多种流动轨迹,这种代际间教育获得的关系可以统称为“教育代际流动”。霍雨佳[19]发现,与教育未流动者相比,代际教育向上和向下流动者分别有着较高和较低的收入,但未区分教育代际未流动者的教育层次,难免使结果混杂。国外学者不仅关注不同教育代际流动类型者在某个时点上的收入差异,还进一步关注其收入的长期发展轨迹。雅什(Yaish)等[20]的研究利用美国的追踪数据发现,劳动者的收入按照高稳定、向上流动、向下流动、低稳定流动轨迹依次降低,且收入差距随年龄增长有扩大趋势。

总而言之,学界关于教育代际流动与地位获得研究存在三点不足。第一,缺乏分析的理论视角,难以与人力资本理论与文化再生产理论形成对话;第二均使用绝对教育年限测量父代与子代的教育,并以此确定教育代际流动类型,无法准确反映教育扩张过程中文凭贬值对劳动力市场后果的影响;第三,未能揭示教育代际流动影响就业质量的动态变化趋势。改革开放以来,我国经历40余年的经济体制变迁,教育在其职业地位与就业质量获取中的作用强度也不尽相同[21]。

基于此,本文针对这三个缺陷进行针对性的改进对策,第一,借鉴古古什维利(Gugushvili)等[22]的方法,按照受访者出生的队列组的教育结构分布,构建出更具有跨年代可比性的“相对教育流动”指标;第二,运用社会资源累积优势/劣势的理论框架,并将综合性的就业质量测量指标作为因变量,利用追踪数据关注不同出生队列劳动者的就业质量发展曲线,探讨教育代际流动对于不同出生年代劳动者长期效应的组间差异;第三,探讨教育代际流动影响就业质量的中介机制。

三、理论分析与研究假设

(一)教育代际流动的衡量方法

教育代际流动即父代与子代教育水平的变动模式的衡量方法有两种。第一,绝对教育测量法。学界现有相关研究多数采用了绝对教育测量法,即直接比较两代人教育年限或教育程度的差异。但是,在我国教育跨越式发展、人均教育程度迅速提升的背景下,教育回报率可能存在下降趋势,即学历贬值现象[23],使得该测量方法难以进行不同出生队列教育经济价值的差异的跨代比较。第二,相对教育衡量法。基于教育的信号与筛选功能,教育获得在同期群中的相对位置,比绝对年限更能够直接决定劳动者的地位获得[24]。因此,古古什维利(Gugushvili)等[25]使用“相对教育”刻画教育代际流动,把人群划分为若干出生组,在每个出生组内按类似百分位数将教育年限分为若干层次,将父子两代归入各自所属出生组的“相对教育层次”中,并生成教育代际流动变量。此测量方法不仅能体现出代际教育水平所蕴含的社会资源的真实经济价值,也使教育代际流动对就业地位获得的影响具有跨期可比性,本文即采用相对教育衡量教育代际流动。

(二)代际资源视角下的教育代际流动

社会分层反映社会资源在各阶层中的差异性分布[26],代际社会流动能够衡量代际资源占有总量并进一步产生一系列社会分层后果[27]。教育代际流动可以分为四个类型:高教育稳定、教育向上流动、教育向下流动和低教育稳定。这四种教育流动类型背后蕴藏着不同的社会资源的代际累积程度。默顿[28]的累积优势/劣势效应常被多领域学者用于解释各类不平等再生产的历时性过程,其内涵是生命历程的早期差异会随着时间推移不断累积。一个人在生命早期如果拥有大量优势资源,其更容易在未来进入并长期处于相对优势机会结构中,与之相反,如果在生命早期拥有的优势资源不足,这种资源占有的劣势会约束个人发展途径,使个人长期位于不利处境并最终造成劣势地位的再生产,甚至两极分化加剧。

因此,本文将累积优势/劣势理论视角引入教育代际流动影响就业质量的分析逻辑之中,教育代际流动模式本质上呈现的是劳动者进入劳动力市场早期代际资源累积多寡的差异,进而对受雇者的就业质量产生重要的长期影响。代际资源累积程度高,子代占有或可以利用的社会资源就越丰富,有利于提高子代的就业质量;反之,代际资源积累程度低,则不利于就业质量的提升。具体而言,高教育稳定可以称为“优势累积型”,子代叠加了两代人的资源双重优势,获得就业质量最高;与之相反,低教育稳定是“劣势累积性”,资源积累状况最差,在劳动力市场上处于最不利地位。向下流动模式是“优势中断型”,虽然具有一定的父代资源优势,但其自身优势资源累积失败。在绩效主义的劳动力市场中,个体教育是就业质量获取的主要影响因素,导致其就业质量较低。向上流动模式则是“劣势突破型”,突破了早期的父代资源贫乏的劣势束缚,通过获取优势教育水平进而获得更好的就业质量[29],使其拥有优于“低教育稳定”和“向下流动”者的就业质量。同时,虽然家庭的庇护不足以弥补个体人力资本的相对不足,使教育代际向下流动的子代个体面临就业的不确定性,但家庭背景的力量仍能使其就业质量优于低教育稳定者[30]。然而,由于家庭的父代资源劣势可能导致劳动者在非认知能力、先赋社会资源等方面上的不足,进而制约其教育回报率[31],使得向上流动个体的代际优势资源累积程度往往弱于高稳定模式,其就业质量相对于高教育稳定者仍存在一定劣势。

假设1:不同教育代际流动类型的受雇者的就业质量存在显著差异。高教育稳定者就业质量最好,向上流动者就业质量次之,向下流动者就业质量再次,低教育稳定者的就业质量最低。

(三)教育代际流动影响就业质量的动态效应

教育代际流动影响就业质量的动态效应包括出生队列和年龄效应两个方面。出生队列效应可以刻画不同时期家庭代际资源总量对劳动者就业质量的影响。当前,在出生队列效应方面,我国劳动力市场的主要受雇群体约可以分为三个出生队列组,即1973年以前出生、1974—1983年出生、1984年以后出生的人群。他们分别在市场经济体制确立(1992年)以前、在市场经济体制确立初期(1992—2001年)和经济体制改革深入期(2001年以后)进入劳动力市场③。这三个出生队列组进入劳动力市场时面临的环境不同,最年长的“1973年以前”队列进入劳动力市场时,我国市场经济制度尚未确立,体制外就业人口规模较小,尚未建立市场化的劳动人事体系,教育地位获得中的核心地位还不那么突出,同时存在着“内招”“接班”等庇护性人事制度,使得低教育者特别是向下流动者存在较多获得高地位就业机会。因此,在最年长队列中自身低教育者的就业质量劣势可能相对较小。而在较年轻的队列组中,随着市场化用人体系的逐步确立,平均主义的收入分配倾向被打破,教育回报率的提升促进了教育层次间收入回报差异的增大[32]。同时,我国社会保障制度也由单位化转向社会化,社保占有的社会分化迅速增大[33],低教育者聚集的次级劳动力市场往往缺乏社会保障,就业质量较低。因此,在两个相对年轻队列中,自身低教育者的就业质量劣势相对扩大。陈晓东[34]研究发现,相对于1972年以前出生的群体,个体教育对收入不平等的解释力在1972年以后出生的青年群体中更强,而家庭背景的解释力下降。因此,年轻队列的教育向上流动者,其就业质量与高教育稳定组的差异可能反而有缩小趋势。

假设2:在年轻出生队列中,与高教育稳定者相比,低教育稳定者和向下流动者的就业质量相对劣势大于年老出生队列,但向上流动组的相对劣势在年轻队列中有缩小趋势。

在年龄效应方面,由于大部分人的教育先于就业,教育代际流动轨迹本身就可以看成是进入劳动力市场时的早期社会资源的优势或劣势,而这种资源优势/劣势的累积,在每一个劳动者的职业生涯中也具有时间动态效应。郭凤鸣[35]等发现,高学历群体的教育和年资收入回报率远大于低学历集中的蓝领群体。那么,优势资源拥有者的就业质量可能随着年龄的增长明显攀升,且较晚出现拐点,而相对劣势的群体的就业质量随着年龄的增长幅度可能相对较小,也较早进入下降拐点,落入就业质量偏低的工作的可能性较高[36],总体上致使就业质量的劣势随年龄存在扩大趋势。同时,强势家庭背景的大学生拥有更大的晋升概率[37],即高教育稳定群体拥有更强的累积优势,可能帮助其比向上流动的群体获得更好的职业发展空间,就业质量可能随着年龄增长有更明显提升。

假设3:随着年龄增长,不同教育代际流动轨迹的就业质量差异呈现逐渐扩大的趋势。

(四)教育代际流动影响就业质量的作用机制

从代际资源累积的基本逻辑看,教育代际流动导致劳动者就业质量差异的中介作用机制包括就业合同选择与教育匹配两个方面。第一,就业合同选择机制。工作合同性质是决定就业质量的直接因素,就业选择是劳动力市场分化的最直接体现[38],而劳动者所拥有的代际资源的数量与质量是决定其就业合同选择的关键因素。无正式劳动合同的非正规就业通常意味着低收入、缺乏保障和就业满意度不高[39]。相对于高教育稳定组,由于自身教育获得处于劣势地位,低稳定组和向下流动组更可能获得非正规就业,继而就业质量较低。不过谢宝国[40]等研究发现,劣势家庭背景的高教育者获得正规工作的可能性并不会较低。第二,教育匹配机制。同为高学历人群,其教育匹配的结果会受到家庭背景的影响,父母教育水平较低的群体有着明显较高的过度教育率[41],而过度教育使得人力资本存在贬值效应,对其收入有着显著的负向作用[42]。吴晓刚[43]认为,在教育扩张背景下,高等教育内部不断扩大的异质性已经不容忽视,家庭背景弱势的大学生更可能获取质量较低的高等教育,即教育向上流动的人群,其学历的人力资本含量或信号价值,相对于高教育稳定者仍相对较弱,市场竞争力相对较弱,就业质量较低。

假设4:就业合同和教育匹配状况是教育代际流动影响就业质量间的中介因素。相对于高教育稳定者,向上流动组、低稳定组和向下流动组代际资源拥有量较少,签订正式劳动合同的可能性较低,就业质量也较低。同时,向上流动组有着更高的过度教育率,导致其就业质量也相对较低。

教育代际流动影响就业质量的研究框架详见图1(图1略)。

四、数据、变量与研究方法

(一)数据

本文分析数据来自北京大学主持开展的中国家庭追踪调查(CPFS)数据,综合考虑研究需要和数据、变量可得性,具体使用CFPS2014单期数据,CFPS2014、2016、2018三期数据构成的追踪数据;同时,根据劳动人口的定义,筛选2014年度16~65岁且从事非农受雇工作的个体纳入分析样本,并删除关键信息含有缺失值的样本,最终在CFPS2014数据中筛选出有效样本6391个;然后,通过匹配CFPS2016、2018数据组成追踪数据,总样本量为12956个。

(二)变量

1.因变量:就业质量

就业质量是由收入、社会保障和就业满意度等组成的综合性指标。其中,收入用受访者近期的平均月收入进行测量④。社会保障使用医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等项目数进行测量,取值范围为[0,6]。工作满意度测量受制于CFPS跨年问卷设计的差异性,直接使用“总体工作满意度”进行测量,将“非常满意”“比较满意”“一般”“不太满意”“非常不满意”,分别赋值为“5”“4”“3”“2”“1”。这三个变量均与就业质量正相关,取值越大,就业质量越好。

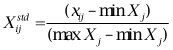

本文采用等权平均法[44]生成就业质量指标。对CFPS2014数据,使用公式(1)将各分指标进行标准化处理。

式(1)中, 是标准化后的各项指标;

是标准化后的各项指标; 为第

为第 个受访者第

个受访者第 个指标的原始值;

个指标的原始值; 和

和 分别为各指标的最大值和最小值。

分别为各指标的最大值和最小值。

然后,使用公式(2)生成就业质量指标得分:

式(2)中, 是就业质量得分,

是就业质量得分, 是指标

是指标 的权重,三个维度权重均为1/3。为方便解释后续的实证分析结果,再将原始就业质量分数扩大10倍。最后,将CFPS2016和CFPS2018数据也按照同样的方法生成该年度的受访者的就业质量得分。

的权重,三个维度权重均为1/3。为方便解释后续的实证分析结果,再将原始就业质量分数扩大10倍。最后,将CFPS2016和CFPS2018数据也按照同样的方法生成该年度的受访者的就业质量得分。

2.自变量:教育代际流动

本文参考古古什维利(Gugushvili)等[45]的方法构造“教育代际流动”变量,教育代际流动合并划分标准相同的年龄段结果详见表1。第一,利用CFPS2014数据选定受访者及其父代教育程度的原始测量值,受访者教育程度直接使用自身教育年限,父代教育程度则选取父母中学历较高的一方(如相同则选择父亲);第二,依据年龄划分年龄组。受访者及其父母的出生年份最晚为1998年,最早的在20世纪早期。按照由最年轻至年长每5岁分为一个年龄组(由于数量过少,将最年长的“1933年以前”合并),共分为15个年龄组;第三,综合考虑我国教育发展的重大历史事件,结合各年龄组内样本教育程度的实际分布状况,在各年龄组选定“高”“中”“低”教育程度的划分标准,使各教育层次在各年龄组都有类似的分布比例,使教育跨年龄可比,并划分出父子两代的教育层次。为后续分析的简便性,将“中”“低”两层合并,统一命名为“低教育程度”;第四,通过交叉分类方法,即可划分出教育代际流动的4个子类型,即低教育稳定、向上流动、向下流动和高教育稳定。

由表1(表1略)可知,这一划分总体契合我国人均教育水平不断提高的基本规律,对于1933年以前出生者,其基础教育适龄期(16岁及以前)都在1949年前度过,当时的文盲/半文盲率极高,接受过教育者是少数。1949年新中国成立以后,我国大力推广扫盲教育,1934—1953年出生队列均受此影响,全民教育水平有所提高。此后,我国基础教育始终稳步发展,1954—1973年出生队列的小学普及率较高,初中成为中等教育水平。改革开放后,特别是1986年全国人民代表大会通过《中华人民共和国义务教育法》后,我国九年义务教育逐步普及,对于1974—1983年出生队列,初中及以下成为低学历,高中教育的层次相对也有所降低。此后,1984—1998年更年轻的出生队列受到扩招政策影响,大专教育含金量下降,从高下降至低组。

中介变量:就业合同选择使用受访者是否与单位签订劳动合同测量,有合同赋值1,无合同赋值0。教育匹配变量使用过度教育表示,用“您认为胜任您工作所需的教育程度”与受访者实际教育程度的差异进行测量,如果实际教育程度较高,则为过度教育,赋值1,否则为教育不足/适度教育,赋值0。

控制变量:其主要包括年龄及其平方项、性别、个人及父母的政治面貌(中共党员=1)、民族、婚姻状况、健康状况、户籍与居住地类型。还有劳动者所属单位的性质(分为体制内单位和体制外单位)和其行业(分为第二和第三产业)、所在地区。在进行追踪数据分析时,本文为控制样本流出的非随机性的影响,控制了样本在下一期的留存情况,分为下一期留存且仍受雇、下一期留存转业(转为自雇、雇主或务农)、下一期失业/退休和下一期失访四个类型。变量的总体描述性统计详见表2(表2略)。其中,中介变量的描述性分析基于CFPS2014数据,其余变量基于CFPS2014、2016、2018追踪数据集。

(三)统计分析方法

本文根据研究需要使用了三种统计分析方法。第一,利用多元回归方法分析CFPS2014数据,探讨教育代际流动对就业质量的影响。第二,使用多层线性模型(hierarchical linear models)拟合增长曲线模型拟合追踪数据,利用增长曲线模型区分“年龄效应”和“队列效应”,研究教育代际流动与就业质量关系在各出生组之间的差异及随年龄的动态效应。第三,选用广义结构方程模型(GSEM)分析CFPS2014数据,进一步探讨教育代际流动影响劳动者就业质量的中介效应。由于本文的自变量为多分类变量且类别较多,中介变量为二分变量,统计分析使用STATA软件提供的SEM Builder模块对模型进行估算[46]。每条间接路径的中介效应系数及显著性检验使用STATA统计软件官方提供的nlcom命令完成,该命令用于估算估计量的非线性组合,适用于复杂的调查设计。

五、实证结果及分析

(一)教育代际流动对就业质量的影响效应

表3(表3略)模型1~2使用多元线性回归,模型3~4使用定序逻辑回归(Ologit Model),探讨教育代际流动与就业质量之间的关系。以高教育稳定组为参照项,其余三组在就业质量总指标和收入、社保状况指标上均有明显劣势,从回归系数上看,就业质量总指标和分指标基本都呈现出“高教育稳定”>“向上流动”>“向下流动”>“低教育稳定”的排序。相对于两代教育均处于优势地位的受雇者,其余教育流动类型的劳动者的优势资源积累程度均较弱,就业质量也相应较低,特别是代际教育劣势地位的叠加将使得劳动者处于最不利地位。向上流动组的就业质量高于向下流动组,则肯定了自致性的人力资本获得对于劳动者就业较强的促进作用,低教育家庭出身者获得良好教育,其就业质量已明显优于教育不足、仅能依靠家庭庇护的教育代际向下流动的群体。此结果说明,近年以来我国社会保持较强开放性,通过取得较高的教育水平仍可以在很大程度上促进劳动者向上流动。实证结果支持假设1。不过,向下流动组和向上流动组的工作满意度相比并无明显劣势,显示出工作满意度形成机制较的复杂,除就业客观状况外,与就业期望等主观因素也有密切关系。

(二)教育代际流动影响就业质量的动态效应

本文使用增长曲线模型进一步分析教育代际流动类型的就业质量发展轨迹差异,为便于解释,将年龄原始值以40岁为基准进行对中处理,分析教育代际流动与就业质量间的动态效应(详见表4)(表4略)。

表4模型1为基准模型,仅在模型的固定部分加入了出生组;模型2加入了教育代际流动和出生组的交互项;模型3加入了教育代际流动、出生组和年龄两两和三者的交互项。模型3说明,对于高教育稳定的劳动者,从最年老队列到最年轻队列,40岁时的就业质量总体上呈现上升趋势。但低教育稳定和向下流动组的就业质量劣势在较年轻的两个队列组中更明显,特别是最年轻的1984—1998出生年队列,劣势最大,也就是说,在年轻队列中,那些自身教育程度较低的劳动者的就业质量劣势扩大了,而向上流动组在40岁时的就业质量劣势在队列组间基本没有变化。在年龄效应方面,在最年老队列内部,就业质量的差异并没有随年龄的变化,但在1984—1998年出生队列,低教育稳定和向下流动组的就业质量劣势会随年龄的增长而不断扩大,也就是说,在“扩招”后进入劳动力市场的群体中,未接受本科教育者的就业质量劣势随着年龄的增长不断扩大。不过,向上流动组的累积劣势在较年轻出生组中变化极小,甚至有缩小趋势(系数不显著)。总体上假设2和假设3基本得到支持。

图2(图2略)更直观地说明不同队列的就业质量的年龄变化趋势,一方面,体现出从最年老到最年轻队列,自身教育程度为“高”的群体相对“低”的群体,其就业质量优势存在逐步扩大趋势,显示了在市场经济体系不断完善发展的背景下就业质量不平等程度呈扩大趋势,以及个体教育重要性趋于增长;另一方面,在1984—1998出生队列,劣势资源累积的低教育稳定组和优势资源累积中断的向下流动组,就业质量存在累积劣势,出现下降拐点更早,劣势不断扩大;同时,向上流动组相对于高教育稳定组的劣势总体保持不变,甚至在较年轻的两个出生队列中有着缩小甚至反转的趋势。这一结果有力地反驳了近些年再次兴起的“读书无用论”的论断,实际上对于新进入劳动力市场的青年群体,那些劣势家庭背景者如果不获得高教育成就,其就业质量劣势将随年龄不断扩大,可能堕入贫困的恶性循环;相反,如果取得了高教育成就,就业质量与优势家庭出身者差别很小,而远大于那些没有完成高教育成就的同辈群体,也就是能够在很大程度上实现“逆袭”。也就是说,高质量的教育获得依然是实现高质量地位获得的有效途径。

(三)教育代际流动与就业质量:中介效应

本文利用CFPS2014数据分析教育代际流动影响就业质量的中介效应(详见表5和表6)(表5、表6略)。由表5可知,在两个中介变量中,过度教育与就业质量负相关,劳动合同和就业质量正相关。显然,对于低教育稳定、向下流动两种流动轨迹者,其合同拥有几率显著较低,导致其就业质量较低。对于向上流动群体,过度教育的概率较高,合同拥有几率略低,致使其就业质量存在一定的相对劣势。

表6展示了使用结构方程模型(GSEM)估计及检验结果,其中向上流动群体的“劳动合同选择”路径没有通过95%置信区间的检验,其余路径均显著,体现出教育资源代际累积较弱的群体,虽然就业质量都存在相对劣势,但机理不同。对于自身教育获得不足的群体,其劣势主要在于职业正规性不足。由于他们缺乏正规合同的保障,雇主也往往不会为员工缴纳社保,自然在福利待遇和满意度上处于劣势。在劳动力市场日趋开放、公开和崇尚绩效主义的背景下,向下流动者的家庭背景优势起到的作用甚微,教育不足者依赖家庭庇护取得正规就业的能力较弱。同时,对于高教育群体,出身于劣势家庭背景者获得正规就业的可能性与优势家庭背景者不存在显著差异,但其文凭含金量可能在高教育者中可能仍处于相对劣势,人力资本较弱,也可能因为其在工作搜寻与匹配的过程中较少得到家庭的支持、帮助,需要更高的教育水平来弥补家庭文化、社会资本的不足[47],因而更有可能发生过度教育,对就业质量具有负面影响,假设4得到了验证。当然,自身教育水平较低者通常不易发生过度教育,但远远不能弥补缺乏劳动合同保护带来的就业质量劣势。

六、结论与启示

(一)主要结论

在职业快速分化的当代,就业质量研究可以视为对地位获得研究的扩展与深化。在已有的就业质量研究框架中,固然已分别纳入个体与父代的教育程度,却对于教育代际流动影响就业质量的截面和动态效应关注不足。本文在积累优势/劣势理论视角下,用教育代际流动衡量代际资源累积程度,探讨它所产生的就业质量差异及其内在逻辑。在研究方法上,通过相对教育指标衡量教育代际流动,实现了教育市场价值的的跨时期可比较。研究结果显示,教育代际流动与就业质量之间具有较强的相关性,代际资源累积程度越高,就业质量越高。具体而言,就业质量表现为高教育稳定者高于向上流动者,再高于向下流动者,而低教育稳定者就业质量最低。在区分了年龄和队列效应后,发现教育代际流动的就业质量动态效应,在21世纪以后进入劳动力市场的群体中最明显,但主要表现为自身教育水平较低的群体的年龄累积劣势效应。对于教育向上流动的青年群体,长期来看其就业质量的相对劣势反而有着缩小的趋势。也就是说,教育促进代际流动和再生产的功能并存,但促进代际流动的功能依然是当前的主流。不过,在教育扩张文凭贬值的背景下,“高教育水平”的客观标准在不断提升,在35岁以下的青年群体中已经提高至大学本科。最后,缺乏正规劳动合同保护是自身低教育者就业质量偏低的中介因素,而过度教育可能性较高,是导致教育向上流动群体就业质量较低的中介因素。

(二)政策启示

本文的研究结论对新时期劳动者就业质量有所裨益,主要体现为几方面的政策启示。第一,我国仍要坚定不移地发展教育,特别是将教育相关的扶持政策向低教育家庭的子代倾斜,减轻低社会经济地位者的教育负担,增加低教育家庭实现教育向上流动的概率。第二,我国对于弱势家庭出身的高教育者,要在专业技能、非认知能力、职业规划与求职策略方面加强培训指导,切实提高其就业能力,降低过度教育的发生率,才能继续保持教育作为促进阶层向上流动的机制效能。第三,我国对于低教育的劳动者,应健全规范职业教育、成人教育等再教育渠道,提升其就业能力,帮助他们获得较为正规和体面的工作,逐步推进这一群体的就业质量提升。第四,我国要完善关于劳动保护、社保制度的法律并加大监督执行的力度,明确企业应负的社会责任,保障相应劳动法律规范落实效率,切实保护劳动者的合法权益,确保劳动者最基本的就业质量。

注释:

①http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

②http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/27/content_5633714.htm。

③理论上应将1960年以前出生、在改革开放以前进入工作的群体单独划分为一个出生队列。这些群体基本在改革开放前进入工作,工作获取是在完全的计划经济体制下进行的,且目前已经趋于退休,不再是劳动力市场上的主要活跃群体,故将其与1992年以前进入劳动力市场的群体合并为一组,而不单独讨论。

④本文在构建追踪数据集时,为消减物价指数变化的影响,利用各省区市物价指数,将2016和2018年的收入转化为与2014年可比。

参考文献:

[1]赖德胜,石丹淅.我国就业质量状况研究:基于问卷数据的分析[J].中国经济问题,2013(5).

[2][11]黄宗智.中国的劳务派遣:从诉讼档案出发的研究(之一)[J].开放时代,2017(3).

[3]苏丽锋.我国新时期个人就业质量研究—基于调查数据的比较分析[J].经济学家,2013(7).

[4]何晓斌,董寅茜.工作权威、工作自主性与主观阶层认同形成——基于创业者劳动过程的实证研究[J].社会学研究,2021(5).

[5]INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Report of the director-general: decent work[EB/OL]. https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm.

[6]刘素华.就业质量:内涵及其与就业数量的关系[J].内蒙古社会科学,2005(5).

[7]王霆.大学生高质量就业的影响机制研究:人力资本与社会资本的视角[J].高教探索,2020(2).

[8][38]张抗私,史策.高等教育、个人能力与就业质量[J].中国人口科学,2020(4).

[9][13]刘涛,王德政.教育水平、工作经验与流动人口就业质量[J].人口研究,2021(4).

[10][14]郑功成.中国社会保障40年变迁(1978-2018)——制度转型、路径选择、中国经验[J].教学与研究,2018(11).

[12][33]MINCER J. Schooling, experience, and earnings[M]. New York: Columbia University Press, 1974.

[15]潘艺林,吴春燕,刘金典.教育代际传递与社会分层——来自中国综合社会调查的经验证据[J].中国经济问题,2022(2).

[16]岳昌君,程飞.人力资本及社会资本对高校毕业生求职途径的影响分析[J].中国高教研究,2013(10).

[17]张欣,陈新忠.教育代际累积效应下子代收入的樊篱与跃迁——基于CGSS2015数据的实证研究[J].教育与经济,2021(5).

[18]高娟.文化资本、人力资本与大学生地位获得——兼论教育的家校建构与个体特质的关系[J].人口与发展,2022(2).

[19]霍雨佳.中国教育代际流动与收入不平等:基于性别差异视角[J].经济论坛,2021(3).

[20]YAISH M, SHIFFER-SEBBA D, GABAY-EGOZI L, et al. Intergenerational educational mobility and life-course income trajectories in the united states[J]. Social Forces, 2021(2).

[21]祝毅,张顺.教育与家庭地位影响青年初职地位获得的相对强度:1977-2014[J].复旦教育论坛,2020(6).

[22][25]GUGUSHVILI A, MCKEE M, MURPHY M, et al. Intergenerational mobility in relative educational attainment and health-related behaviours[J]. Social Indicators Research, 2019(1).

[23][45]方长春.教育扩张是否影响了教育收益率——基于中国城镇数据的HLM分析[J].教育研究,2019(1).

[24]BUKODI E, GOLDTHORPE J. Educational attainment-relative or absolute-as a mediator of intergenerational class mobility in britain[J]. Research in Social Stratification and Mobility, 2016(43).

[26]李强,丁辉文,赵罗英.怎样理解和认识当前我国新的社会阶层?[J].学习与探索,2017(10).

[27]张顺,祝毅.代际流动轨迹与分配公平感——影响机制与实证分析[J].社会学评论,2021(3).

[28]MERTON R K. The matthew effect in science: the reward and communication system of science are considered[J]. Science, 1968(159).

[29]李骏.城乡出身与累积优势:对高学历劳动者的一项追踪研究[J].社会学研究,2016(2).

[30]李煜.家庭背景在初职地位获得中的作用及变迁[J].江苏社会科学,2007(5).

[31]刘泽云,袁青青.家庭背景对个人教育回报率的影响[J].中国人口科学,2021(2).

[32]周金燕,钟宇平.教育对中国收入不平等变迁的作用[J].北京大学教育评论,2010(4).

[34]陈晓东.教育对我国收入不平等的影响:测度与分解[J].上海财经大学学报,2021(6).

[35][37]郭凤鸣,张世伟.中国城镇劳动力市场中年资回报的实证检验[J].统计与决策,2014(18).

[36]马艳林.教育水平对失业风险影响的实证研究——“民工荒”和“大学生就业难”现象的再解释[J].人口与经济,2016(1).

[39]杨凡.流动人口正规就业与非正规就业的工资差异研究——基于倾向值方法的分析[J].人口研究,2015(6).

[40]谢宝国,王远伟.农村籍与城市籍大学毕业生就业获得差异的实证研究[J].教育与经济,2014(1).

[41]李骏.中国高学历劳动者的教育匹配与收入回报[J].社会,2016(3).

[42]李晓光,姚远.过度教育的动态变迁与收入轨迹——基于CFPS2010-2018数据的实证分析[J].教育与经济,2021(2).

[43]吴晓刚.中国当代的高等教育、精英形成与社会分层来自“首都大学生成长追踪调查”的初步发现[J].社会,2016(3).

[44]LESCHKE J, WATT A. challenges in constructing a multi-dimensional European job quality index[J]. Social Indicators Research, 2014(1).

[46]HUBER C. Generalized structural equation modeling in stata[C]. Italian Stata Users Group Meetings, 2013.

[47]范皑皑.高校毕业生的学历与岗位匹配——基于全国高校抽样调查数据的实证分析[J].教育与经济,2013(2).

Intergenerational Educational Mobility and Employment Quality: Dynamic Effects and Acting Paths

ZhangShun LiShiyang

Abstract: From the perspective of the intergenerational accumulation of advantages and disadvantages, this study builds a three-dimensional measurement of employment quality from income, social insurance and to job satisfaction to explore the cross-sectional and dynamic effects of intergenerational educational mobility on employment quality of employees and its mechanism. Using the data of China Family Panel Survey (CFPS) from 2014 to 2018, the study distinguishes four groups of intergenerational educational mobility types with the relative educational level measuring method and the object groups include immobile high, mobile up, mobile down and immobile low. It is found that the immobile high group with the richest generational accumulations of advantages have the best employment quality. Mobile up group have the second order, then the mobile down group and the immobile low group have the lowest employment quality. Immobile low and mobile down groups have more accumulated disadvantages in younger cohorts than in older ones. The mechanism analysis shows that lack of contract leads to the disadvantages of mobile down and immobile low groups while the higher over-education rate results in the disadvantage of mobile high group. Therefore ,promoting substantive upward mobility in education can not only promote educational equity, but also achieve higher-quality employment development as an important way.

Key words: intergenerational educational mobility; educational equity and development; measurement of employment quality; educational level measuring method

初审:王远琦

复审:孙振东

终审:蒋立松