青少年铸牢中华民族共同体意识教育实验室

重庆市哲学社会科学重点实验室

Laboratory for Forging Sense of community for the Chinese Nation among the Youth

实验室概况

2021年,西南大学西南民族教育与心理研究中心以习近平总书记关于“铸牢中华民族共同体意识”重要论述为根本指引,启动建设“青少年铸牢中华民族共同体意识实验室”。2025年7月实验室获批重庆市哲学社会科学重点实验室。

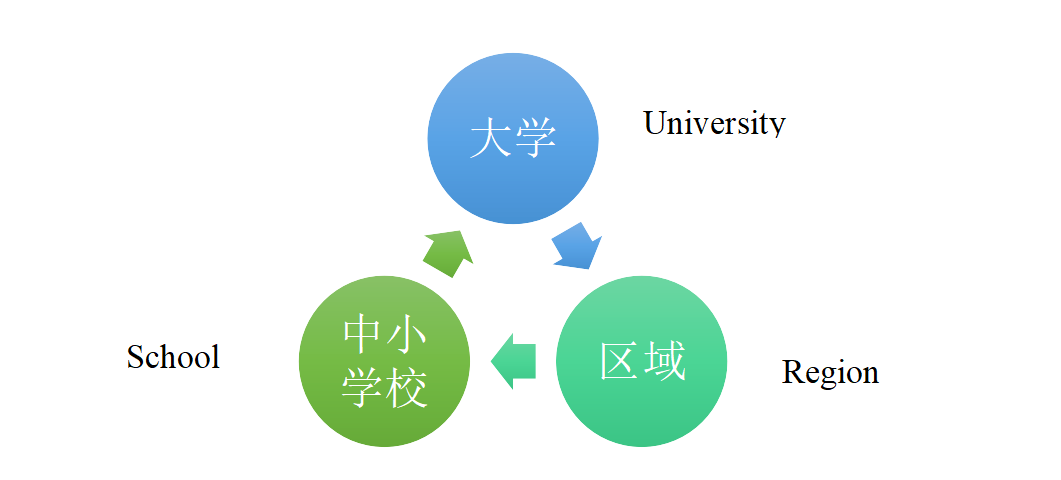

实验室拥有一支跨学科的研究队伍,涵盖教育学、心理学、民族学、历史学等多个学科领域,围绕中华民族共享文化符号的认知心理开展实验研究,探索从符号认知到文化认同再到中华民族共同体意识的神经加工机制和心理发展规律。经过5年的建设,目前实验室已初步建成拥有自主开发的含多个数据库在内的知识集成平台、沉浸式重现历史文化场景的数字化沙盘演示系统、铸牢中华民族共同体意识教育脑电实验室等3个功能模块;与西部民族地区19所中小学校密切合作,建设扎根学校联盟,开展实验研究,初步形成了“大学”+“区域”+“中小学”的“URS”运行模式。

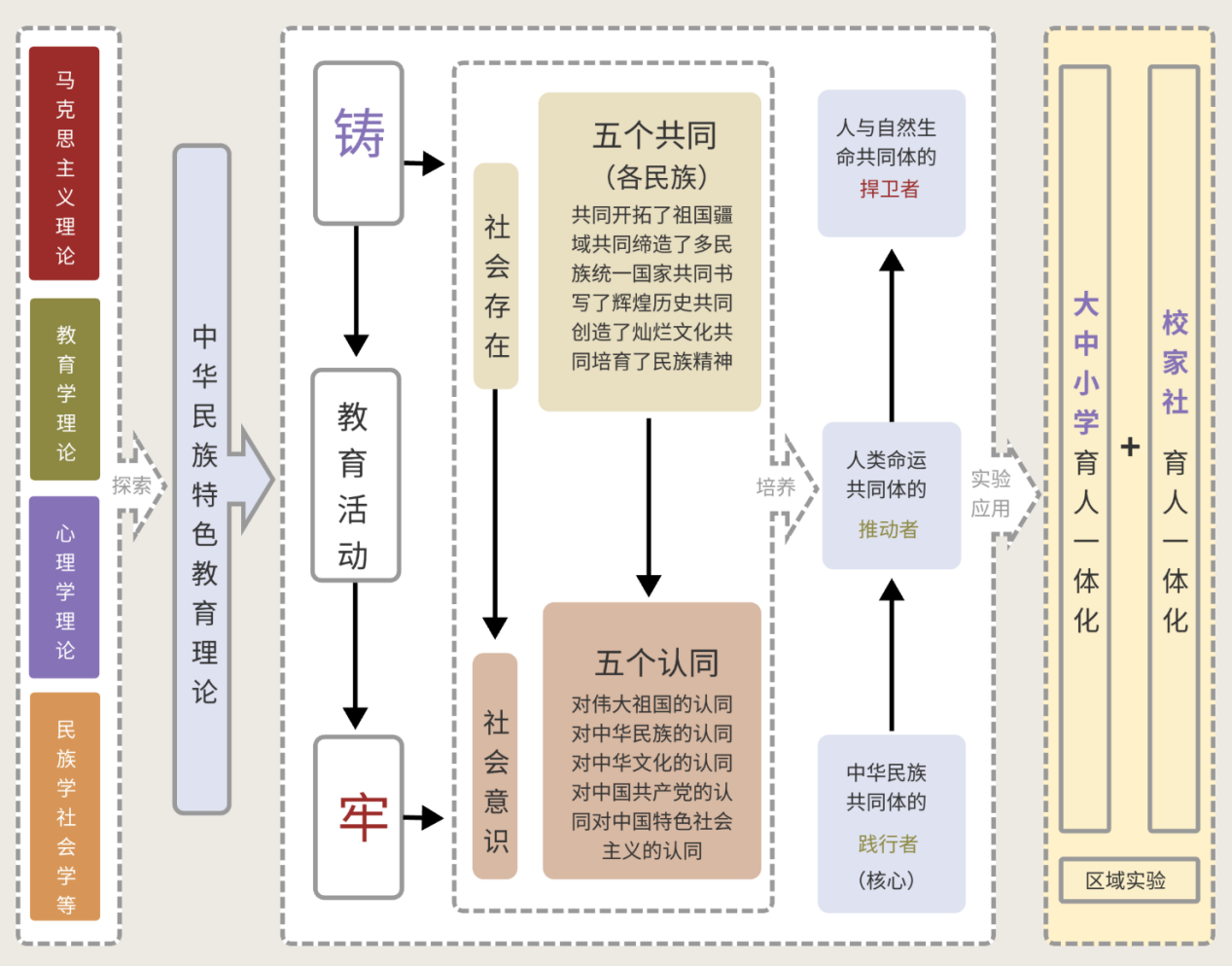

建设思路

青少年铸牢中华民族共同体意识实验室旨在以科学实验的方法揭示人们中华民族共同体意识生发的心理机制,把握中华民族共同体意识教育过程中从“铸”到“牢”的逻辑结构及各种变量关系,探索中华民族共同体意识教育的优化路径。

搭建知识集成平台

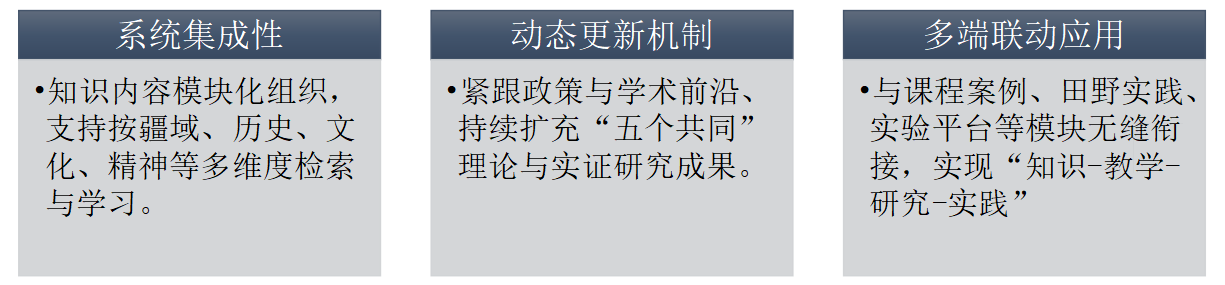

实验室立足国家战略需求,以“五个共同”为纲,系统整合中华民族共同体理论、历史与实践资源,融合数字化、模块化与开放性特色,打造多维度、立体化、数字化的知识空间,成为实验室的核心特色之一。

1.特色核心内容体系

①“五个共同”知识集成:以中华民族共同体的形成与发展为主线,深度融合历史、文化、精神、命运与统一多民族国家理念,旨在构建权威,系统且易于传播的知识体系。

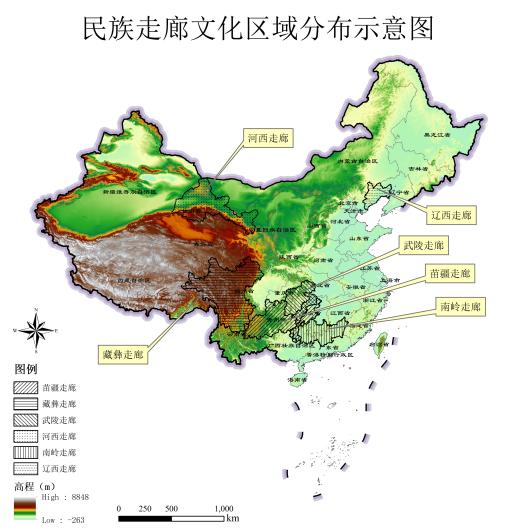

②民族走廊专题知识:通过图文、影音、沙盘等多媒体形式,生动呈现各民族在历史长河中交往、交流、交融的史实与当代实践,打造“三交”(交往、交流、交融)的沉浸式认知体验。

2.平台功能特色

开发多个特色数据库

实验室依托丰富的田野调查资源与坚实的理论研究基础,重点打造4个数据库:中华民族共同体意识教育视频库、中华民族共同体意识教育音频库、中国民族教育发展数据库、汉字字源识字平台。其中自主开发的“中国民族教育发展数据库”和“汉字字源识字平台”数据库,提供实时数据查询与分析功能,有效服务民族地区的教育实践,进一步推动铸牢中华民族共同体意识理论知识的学理化阐释与实践化运用。

(1)字源识字资源平台

一字一历史,一词一共同体。每一个汉字,都是穿越千年的文化种子,蕴藏着中华民族共同的历史记忆。我们以甲骨文为舟,金文为桨,带领各族儿女溯源母语根脉,在横竖撇捺间读懂“我们共同书写的历史”。

(2)中国民族教育发展数据库

一键纵览发展路,同心共绘新篇章。我们以数据为墨,记录下各族儿女共筑教育梦想的动人足迹;以技术为舟,穿梭于多元文化交融的历史长河。数据库不仅珍藏了跨越山海的教育发展成果,更铭刻了各民族交融的温暖叙事。

探索两类科学实验模式

实验室以“铸牢中华民族共同体意识”为目标,围绕中华民族共同体意识教育的若干理论和实践问题开展基础性、前瞻性的实验研究,形成“脑科学实验”+“行为科学实验”的特色模式,深入论证铸牢中华民族共同体的理论内涵与认同机制。

“脑科学实验”:通过人为控制条件来揭示民族个体的心理和行为变量间的因果关系;

“行为科学实验”: 在现实的生活场域中对民族群体的心理和行为进行研究。

实验室旨在以实证研究的方法厘清认同心理的发生机制问题,解析共同体中个体和群体对符号的认知加工偏向,为中华民族共同体意识的测评与教育提供实践支持。为此,实验室启动了中华民族共享文化符号的心理机制研究实验项目,围绕该项目先后进行了中华民族共同体音乐符号加工的神经机制研究、中华民族共同体视知觉符号的加工优势研究等实验研究。2025年实验室基于国家通用语言文字教育在“铸牢中华民族共同体意识”中的重要意义,组织开展汉字字源演化的感知与大脑表征研究,该研究旨在实现以下目标:

1.系统刻画汉字字源各阶段符号的心理感知和神经表征,揭示中华民族共同体意识的神经生物学基础;

2.构建覆盖汉字字源各阶段的大脑表征数据库,结合模式分析与深度学习,为早期汉字的识别提供基于神经解码的新思路与新方法。

目前的行为实验已发现:汉字演化阶段在感知层面呈梯度变化,并存在认知加工策略的切换;此外,汉字演化一致性显著预测认知加工表现。进一步的神经表征数据采集与分析工作正在有序推进。

08 形成“U-R-S”协作实践新模式

“U-R-S”协作实践新模式

1.U:高校引领,科研支撑

西南民族教育与心理研究中心作为该模式的核心引领主体,统筹整合多学科科研力量,实验室借助脑科学、人工智能、大数据等前沿技术手段,将传统的民族认同教育转化为可测量、可干预、可追踪的研究项目,为合作区域和学校提供高水平、可推广的解决方案。

2.R:区域统筹,政策支持

区域教育行政部门发挥桥梁与枢纽作用。区域层面提供平台支持、协调统筹、数据通道,确保高校科研成果能够“因地制宜”地进入学校实践系统。

3.S:学校落地,实践反馈

实验室联合西藏、云南、贵州等民族地区19所中小学,建立“铸牢中华民族共同体意识教育实践学校联盟”,将实验设计与教育教学无缝衔接。

融合路径:“田野+实验”的双轮驱动

“U-R-S”模式最突出的创新点在于将“田野调研”与“实验研究”有机融合。

模式优势:协同联动、可复制、可推广

“U-R-S”模式打破了学界与地方、科研与教学、理论与实践的壁垒,实现三方共建、双向融合、多级联动。