文化的书写,从来不仅是对“他者”的简单描摹,更是一场关于权力、叙事与伦理的自我叩问。当民族志从科学客观性的神坛走向诗学与政治学的交锋,我们如何直面文化表述中的“部分真理”?又如何在不平等的权力结构中寻找对话的可能?本期读书会将以《写文化:民族志的诗学与政治学》为镜,引领我们穿越赫尔墨斯的困境,解构田野工作中的“审讯者”隐喻,在民族志寓言的多元声腔中,重新审视文化书写的本质——它不是对遥远世界的权威再现,而是与自我、与他者、与历史的一场谦逊对话。

秋意渐深,学思如溪。2025年11月6日,西南大学西南民族教育与心理研究中心青少年铸牢中华民族共同体意识实验室在說乎斋209举办了2024-2025学年秋季学期第二期(总第二十五期)马鞍溪读书会(以下简称“读书会”),主题是《写文化:民族志的诗学与政治学》,中心部分2025级硕士研究生参会做分享交流,读书会由蒋立松研究员主持。

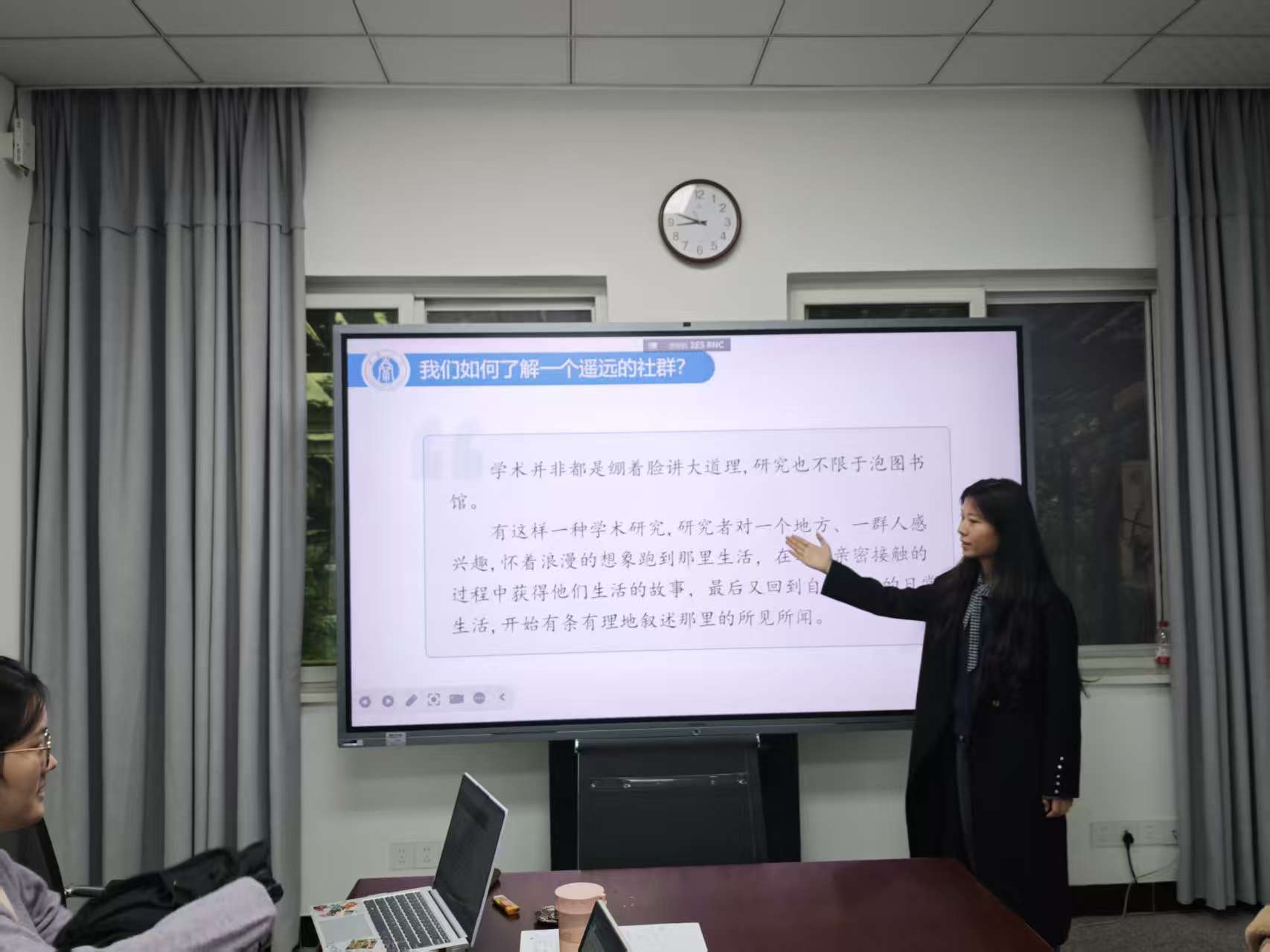

会上,李美仪系统梳理了民族志书写从业余记录、科学建构到反思性实践的演进脉络。进而,通过克利福德“部分的真理”这一核心概念,揭示了民族志书写中客观性追求的内在悖论——所有文化描述都必然具有不完整性与立场偏向性。汇报过程中,巧妙运用普拉特的批判视角,解构了田野工作权威性,指出其本质上是一种精心设计的修辞策略。最终,本次汇报升华至实践启示层面:我们应培养批判性视野,审视文本建构,秉持反思性自觉。在“铸牢中华民族共同体意识”的教育实践中,必须摒弃文化霸权意识,以平等、开放的姿态开展建设性对话,共同书写尊重差异、凝聚共识的中华民族“民族志”。

图1 李美仪介绍“寻常之地的田野工作”

宋婷婷同学就本书中的核心篇目《赫耳墨斯的困境:民族志描述中对颠覆因素的演示》进行了深度阐释。首先,针对“赫耳墨斯的困境”和“颠覆因素”这两个核心概念展开了清晰阐述,即民族志作者如同信使赫耳墨斯,陷入既承诺真实、又因修辞与权力而无法呈现完整真相的根本矛盾。接着总结了文本中“赫尔墨斯”的困境是什么,并通过分析卡特林、歌德及格尔茨的经典文本,生动揭示了民族志写作如何通过修辞策略构建权威,并同时掩饰其主观性与建构痕迹。最后,宋婷婷将这一理论思考有效链接至教育实践,启发大家反思如何在“铸牢”教育中避免文化简化,转向激发多元对话,培养学生在差异中构建共同体的能力。

图2 宋婷婷介绍“赫尔墨斯的困境”

吴崟同学以“从他的帐篷门口:田野工作者与审讯者”为题,剖析了民族志田野工作中隐含的权力结构。她指出,研究者如同“审讯者”,掌控提问、记录与诠释的权威,而信息提供者常处于被动应答的位置,形成知识生产中的不对称关系。通过这一隐喻,她揭示了传统民族志“单向度凝视”的局限,并倡导研究者转向自我反思,探索更具对话性与协作性的书写方式,以真诚平等的姿态实现文化的多元表达。

图3 吴崟介绍“从他的帐篷门口:田野工作者与审讯者”

张宁同学则分享了克利福德关于民族志寓言性的核心观点与《尼萨》的多层次叙事结构,又以文本分析为视角,剖析了文化主体、性别建构到民族志关系的寓言逻辑,阐释了文本“多种声音”的运作机制,展现了对文本建构、权力关系与文化表述复杂性的深刻思考。

图4 张宁介绍“论民族志寓言”

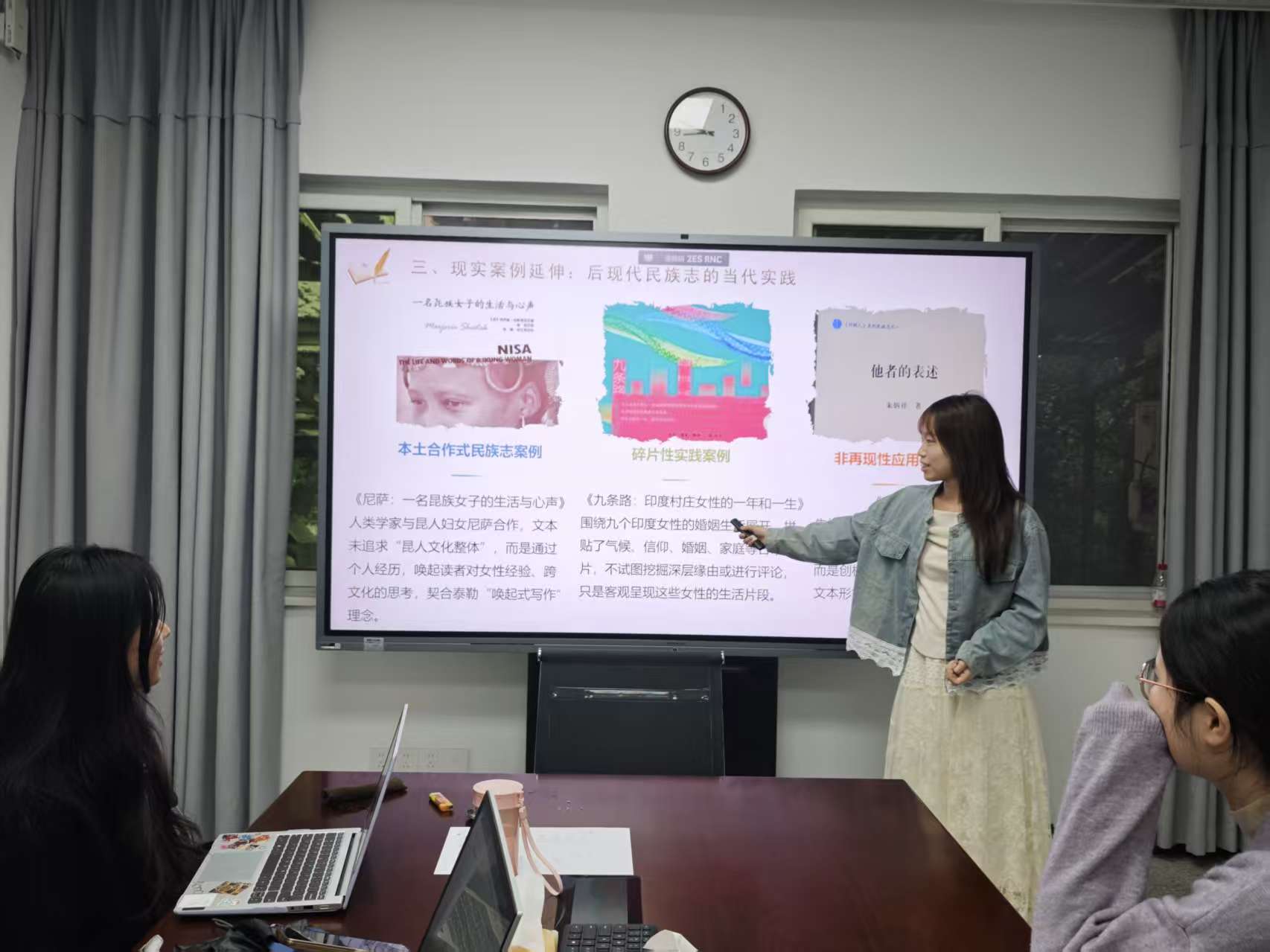

李嘉慧同学聚焦斯蒂芬·A.泰勒《后现代民族志:从关于神秘事物的记录到神秘的记录》一文,解析其打破传统民族志“科学主义”迷思的核心观点。她阐释了后现代民族志“合作性、碎片性、非再现性”的核心特征,通过《尼萨:一个昆人妇女的生活及诉说》等实践案例,展现该理论在当代的应用价值。结合铸牢中华民族共同体意识,提出应让各民族群众成为叙事主体,以日常化场景唤起文化认同。本次分享助力同学们理解“多元对话中凝聚共识”的深层内涵,推动跨文化理解走向更包容的新阶段。

图5 李嘉慧介绍“后现代民族志:从关于神秘事物的记录到神秘的记录”

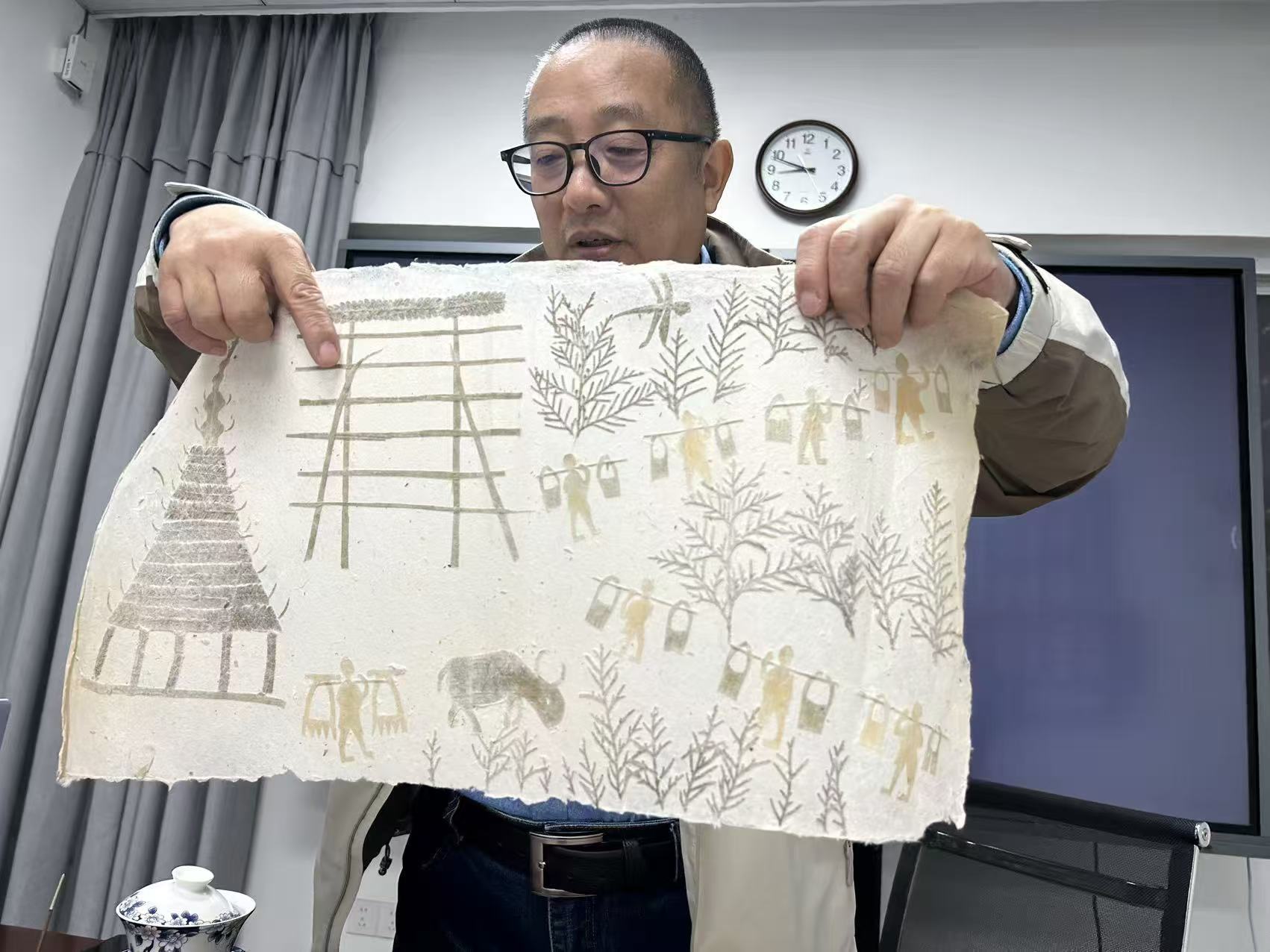

在同学们完成系统汇报后,蒋立松老师进行了精辟的点评与理论延伸。他首先高度肯定了同学们深入文本、把握批判的能力。随后,蒋老师将讨论提升至更广阔的后殖民批判视野。他着重引用了爱德华·萨义德《东方学》的核心观点,一针见血地指出:西方学术所理解的“东方”,很大程度上不是一个客观真实的发现,而是一个在偏见和预设中被简化、扭曲的“塑造物”。这种被建构出来的东方形象,服务于西方的权力话语,其根本目的在于将一个沉默、落后的“他者”身份强加于东方。为佐证这一观点,蒋老师分享了他在贵州占里村寨的田野经历。他谈到,外界对占里的认知多被简化为“独特的生育文化”(追求一儿一女)这一猎奇符号,仿佛这便是其全部文化。然而,他在当地深入考察时,见到多幅展现生活的“贴纸”画,令人深思的是,这些画作内容极为丰富,描绘了各种生动的生产生活场景,却无一涉及外界津津乐道的生育文化。这一案例生动地揭示了,外在的学术“凝视”如何筛选、放大甚至建构所谓的“文化特征”,而真实、多元的地方性知识却在此过程中被悄然遮蔽。

图6 蒋立松老师分享“贴纸”画

蒋老师强调,这一深刻的批判精神直接映射到我们看待民族的态度上。在铸牢中华民族共同体意识的教育中,我们必须警惕任何形式的“文化本质主义”,避免以单一、固化的视角去定义某个民族的文化。他启发同学们,应当承认文化表述的“部分性”与流动性,共同体的认同感绝非依靠权威灌输,而是要在平等对话中,让中华民族的故事如同占里人的画作一样,以其本真的丰富性自然呈现,在尊重差异的基础上,实现真正的共识凝聚。

初审:罗士琰

复审:兰正彦

终审:蒋立松