摘 要:在全球化与现代化发展进程中,国家通用语言文字与少数民族语言文化传承的关系备受瞩目。本文基于西部边疆H镇的田野调查,借助文化资本理论,探究全球化背景下少数民族语言实践与教育选择的主体性逻辑。研究显示,国家通用语言文字的快速推广离不开少数民族“文化自觉”的理性选择,其工具性价值(社会融入、经济转化)与文化认同功能相辅相成。本文认为,国家通用语言文字作为主流文化资本具备制度性优势,民族语言作为潜在文化资本同样存在传承需求,由此提出双向发展路径,促使二者在“多元一体”格局中形成互动增益,通过场景化分工与资本转化达成共生。此举既有助于破解民族语言保护难题,也能为多民族地区语言政策优化提供“文化驱动—制度支撑—实践创新”的理论参考。

关键词:国家通用语言文字;文化资本;民族语言文化;文化自觉;多语共生

在现代化与全球化浪潮中,语言能力对个人发展及国家的经济、文化、教育事业至关重要[1]。习近平总书记高度重视国家通用语言文字的推广普及工作,强调其对促进文化认同、民族团结方面的关键作用,同时依法保障少数民族使用本民族语言文字的自由。然而,部分西方反华势力却罔顾事实,恶意炮制“文化灭绝论”[2],声称这一政策将破坏少数民族语言文化生态。为回应不实言论,本研究深入边疆民族地区开展民族志调查。通过纵向梳理当地现代教育变迁史,直接参与语言教育实践,观察多民族社会的语言使用情况。研究发现,少数民族基于“文化自觉”,主动将学习国家通用语言文字作为适应现代化发展的重要途径,有力推动了国家通用语言文字在边疆地区的推广进程。当前,以H镇为例的边疆民族地区已形成“公共场域使用国家通用语、私人场域使用民族语或国家通用语”的多语共生景观,充分印证了二者的发展并行不悖,相辅相成。

基于文化资本理论,本文拟构建助力民族语言文化传承的创新路径,旨在破解少数民族语言保护困境,推动民族地区国家通用语言文字推广与民族语言文化传承协同发展,为我国语言政策的制定与实践提供实证依据与创新思路。

一、文献综述

(一)国家通用语言文字与少数民族语言文化传承的双向互动关系

第一,共生关系的理论基底:从“多元一体”到“文化自觉”。国家通用语言文字是信息传递、经济发展和文化整合的基础工具[3]。对国家通用语言文字的普及能够有效打破地域隔阂,促进跨民族交流融合,推动教育资源均衡化,强化国家认同与中华民族共同体意识[4];而少数民族语言作为民族文化的重要载体,不仅承载着独特的历史记忆与精神内涵,还通过丰富国家通用语言文字的词汇与表达形式,为中华文化注入多元活力。这种双向赋能的共生关系,深刻体现了中华文化“多元一体”的本质特征。国家通用语言文字作为“统一”的文化纽带,承载着现代化与社会整合的重要功能,少数民族语言则是“多元”的文化载体,承载着民族文化的根脉[5]。二者相辅相成,前者是国家整合与社会发展的工具,后者是文化多样性的载体[6]。

第二,教育选择中的语言策略:从“工具论”到“融合论”的博弈。一些学者秉持弹性的中间立场,倡导通过“动态平衡”实现教育目标的多元融合,提出构建“双向保护”政策机制,借助媒体传播与非遗保护培育多元语言文化环境,运用数字技术搭建语言资源库等协调路径,以此应对当下实践中语言传承、教育实施、文化认同构建等方面面临的挑战[7]。

由此可见,学界已从早期的“对立论”逐渐转向“共生论”,强调国家通用语言文字与民族语言的协同发展,需通过政策弹性设计、教育模式创新及民族文化自觉的培育,在实践中实现功能互补与价值平衡,最终达成“多元一体”的文化发展目标,构建中国特色语言文化发展路径的理论支撑[8]。

(二)文化资本与民族语言文字

皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)认为,文化资本既可以是对某一特定文化活动的参与和熟悉程度,也可以是对于某种文化资源的接触与获取,甚至可以是制度化的文化凭证[9]。具体而言,文化资本存在三种形式:一是身体化形态,是嵌入在个体内部的认知系统或性情倾向;二是客观化形态,体现为物质化的文化产品;三是制度化形态,体现为集体层面的认同和特定制度安排[10]。此外,文化资本深植于一定的社会结构和制度环境,会对社会认同、社会规范产生影响,并引发相应的个体行为和社会效应[11]。

胡安宁认为,文化资本在发挥作用的过程中通过对标主流文化,实现对惯习的两次转化。他将文化资本理论凝练为公式:文化资本=惯习+主流文化,并提出针对当代中国社会,可就当前是否已形成稳定的主流文化,以及能否凭借主流文化与特定文化惯习使个体获得某种阶层优势开展实证研究[12]。

若以少数民族群体作为研究对象,将当下中国主流文化中的语言因素纳入文化资本分析框架,恰好能够延续胡安宁对文化资本逻辑的阐释,进而探讨国家通用语言文字作为影响少数民族文化资本获取与转化的关键中介因素,如何作用于少数民族的教育选择、少数民族语言文化的传承实践,以及民族地区国家通用语言文字的推广实践,从而解析国家通用语言文字助力少数民族语言文化发展的可行路径与现实意义。

二、田野点概况

H镇属山前河谷平原地貌,地势平坦开阔,宜农宜牧且机械化耕种条件优越,较高的农业现代化水平推动其与外界保持频繁的经济文化交流,形成了开放包容的社会基底。

(一)历史沿革与民族交融格局

H镇历史上是哈萨克族克烈部落与乃蛮部落的传统游牧区域,至今仍保留着浓郁的游牧文化底蕴。清代末年,汉族移民“老户儿家”迁入此地屯垦,历经社会变迁,与当地哈萨克族、蒙古族形成深度文化交融。这一群体大多具备多语能力(汉语、哈萨克语、蒙古语),在跨民族交流、商贸活动中发挥着“文化枢纽”作用,其多语实践为当代“多语共生”的语言生态奠定了历史根基。

(二)人口结构与语言景观特征

截至2018年,H镇常住人口38 496人,其中汉族多为流动人口,占比91.69%,哈萨克族及其他少数民族占8.31%,形成“汉族为主、多民族聚居”的人口分布格局。值得关注的是,当地学校少数民族学生占比高达91%,充分展现出教育场域的民族文化多样性。

通过田野调查发现,H镇语言使用呈现“双轨共生”的特色:在街道、商铺、学校等公共场域,国家通用语言文字占据主导地位,商铺标识普遍采用双语标注,日常交流中“普通话”成为跨民族沟通的主要语言;而在家庭、族群等私人空间,则以哈萨克语等民族语言为主,承载着文化传承与情感联结的重要功能。年轻一代在跨民族社交时更倾向使用国家通用语言文字,形成了“工具性使用—文化性传承”的场景化语言分工模式。

(三)教育场域与田野调研实践

H镇寄宿制学校是边疆教育转型的典型范例,学生主要来自周边农牧村落的少数民族家庭。该地区在推进国家通用语言文字普及工作的同时,也面临民族语言文化传承的现实挑战:校园内“请使用国家通用语言交流”的标语,与教学楼走廊展示的各民族文化介绍相互映衬,生动展现了“多元一体”政策的地方实践图景。

2021年,笔者以实习教师身份在H镇开展了为期四个月的田野调查,通过聚焦国家通用语言文字教育的课程落实情况(如课时安排、教材编写),以及社会场景中的语言使用现象(如家庭代际间的语言传承、社区多语互动),发现该校“民汉混合编班”的教学模式,以及“国家课程+民族文化校本课”的设置,为探究语言政策与文化资本转化提供了微观研究视角。

(四)多语共生的社会基础与研究价值

H镇的语言生态形成于双重动因:一是源于历史积淀的“互嵌型”社会结构,汉族“老户儿家”与少数民族在长期农牧业协作、节庆共融中形成语言互习传统;二是得益于当代政策引导,通过双语标识普及、多民族文化活动(如融入汉语元素的阿肯弹唱会)持续深化多语共存的社会共识。这种兼具历史传承性与制度建构性的语言环境,成为观察国家通用语言文字推广与民族语言传承互动关系的典型范例。

作为“游牧传统—移民文化—现代教育”交融的边疆社区,H镇的多语实践既体现了少数民族主动习得国家通用语言文字以融入现代社会的理性选择,也彰显其依托家庭与社区场景维系母语文化的主体意识。这为探讨布迪厄“文化资本”理论视角下的语言政策实践,以及费孝通“多元一体”格局中的文化自觉机制,提供了丰富的实证依据。

三、民族地区教育变迁历程:三个历史阶段的文化资本积累与民众选择

通过对H镇的田野调查,结合与哈萨克族教育工作者的深度访谈,以及对哈萨克族教育史的口述资料和历史文献研究,该地教育变迁历史可清晰划分为三个特征鲜明的阶段①。这些阶段不仅展现了教育形态的迭代,更反映出国家通用语言文字与民族语言文字在文化资本积累过程中的互动规律。

(一)游牧经济下的传统教育阶段(1934年前)

受制于逐水草而居的游牧生产模式,哈萨克族传统教育长期呈现“口传为主、流动施教”的非制度化特质。家庭作为核心教育场域,借助谚语、史诗、习俗等口传文化载体,通过代际传承实现民族语言与游牧知识的延续。19世纪末,随着部分牧民逐渐定居,以清真寺为依托的“乡村宗教学堂”开始出现,但其教学内容仅涉及宗教文本诵读,尚未形成系统化的知识传授体系。

“马背学校”的诞生成为重要标志——这种适应游牧生活的移动式教育形态,以毡房、草地为教室,以简易黑板为教具,学生需骑马跋涉数公里求学②。这种“以天为室、随牧而教”的实践,虽受物质条件制约,却构建起早期哈萨克族教育对生态环境的适应机制,为后续现代教育的引入提供了本土经验参照。

(二)知识分子引领的现代教育初创阶段(1934—1949年)

1934年,地方知识分子沙里富汗·精思汗于塔斯塔克村创办了该区域首所现代完全小学——示范学校(ұлгымектебi,意为“模范学校”),标志着制度化教育的开端。该校打破传统宗教教育桎梏,开设语文、算术、地理等现代学科,实施分民族教学模式,依据聚居区域设立汉语、蒙古语、维吾尔语、俄语班级,并借助夜校扫盲、文化节庆等多元形式推进全民教育。沙里富汗凭借对汉语、哈萨克语、蒙古语及俄语等多语的精通,在公开演讲中灵活切换多语表达,树立起“多语能力等同于社会声望”的地方典范,使更好地掌握国家通用语言文字与民族语言文字成为提升文化资本的双重路径。

这一时期的教育革新,本质上是民族精英“文化自觉”的具象实践。诚如费孝通先生所言,文化自觉的微观驱动力源自个体对文化转型的主动调适[3]。沙里富汗等人将国家统一诉求与民族发展需求相融合,通过制度创新(如分语授课)与身体实践(多语示范),在维系民族语言文化传承的同时,将国家通用语言文字融入地方教育体系,形成“工具性与文化性并重”的双轨教育模式,为后续政策的有效实施奠定了社会认同根基。

(三)国家制度推动的教育现代化阶段(1949年至今)

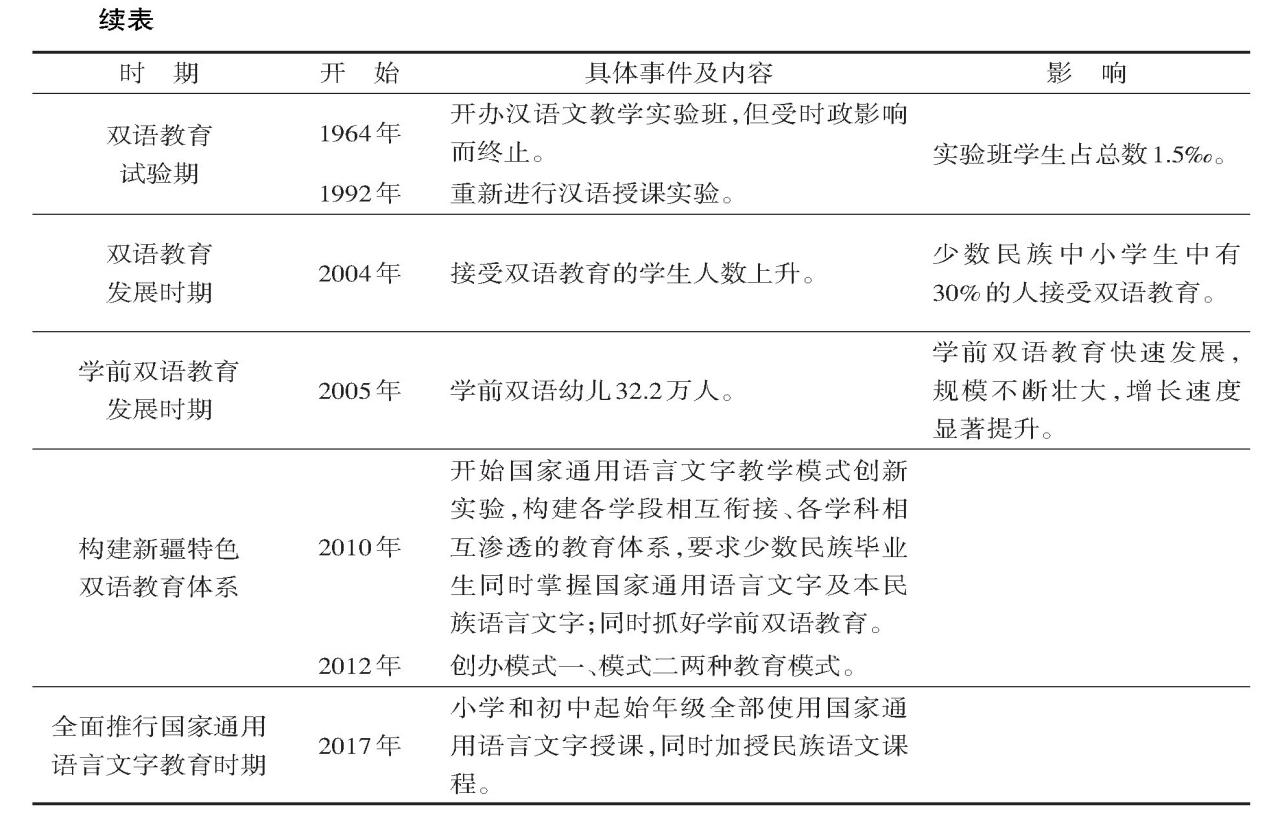

中华人民共和国成立后,边疆教育被纳入国家统一规划,确立“国家通用语言文字为主体、民族语言为补充”的制度架构(见表1)。自1959年起,民族学校逐步将汉语课程提前至三年级,借助“模式一③、模式二④”双语教学模式[13],系统推进国家通用语言文字普及工作。在此进程中,两种文化资本转化机制渐趋成熟。

1.制度化资本的显性构建

国家将国家通用语言文字能力纳入升学考核体系,使其成为获取优质教育资源与职业发展机会的重要凭证。据受访者D先生⑤回忆,“新中国成立初期,许多语言能力突出的人被政府选拔为翻译官”,如“户儿家”群体凭借精通哈萨克语与汉语的优势,在新中国成立初期大量进入翻译岗位,部分成员甚至进入中央机构任职⑥。此类案例体现了对语言能力的制度性认可,进一步深化了“多语能力等同于社会上升通道”的地方共识。

2.实践性资本的隐性积累

地方通过教师结对互助、校本课程开发(如哈萨克族民间故事译介),在课堂场景中强化国家通用语言文字工具属性的同时,依托家庭与社区延续民族语言的文化功能。例如,H镇寄宿制学校推行“课堂通用语教学+课后母语实践”模式,学生在家庭聚会、民族节庆等场景中使用哈萨克语,形成“公共场域工具性使用—私人场域文化性传承”的场景化语言分工格局。

表1 近二十年民族地区教育模式改革关键节点

(四)教育变迁中的资本转化逻辑

上述三个阶段的发展历程,本质上是文化资本的形态转化过程:传统阶段的口传教育孕育出“身体化”民族文化资本(如母语能力、游牧知识);知识分子主导阶段通过制度创新,将国家通用语言文字转化为“制度化资本”(如升学优势、就业机遇);现代整合阶段则实现两种资本的场景化互补——国家通用语言文字成为联通外部世界的“桥梁资本”,民族语言作为维系内部交流的语言工具。这种转化不仅缓解了语言政策推行中的潜在矛盾,更通过双语翻译人才的社会价值获得制度性认可——“户儿家翻译官”的典型案例,为国家通用语言文字的推广注入内生动力。

历史实践深化了边疆少数民族对多语言能力必要性的认知:其一,国家将语言能力纳入制度化考核体系(如翻译官选拔),凸显国家通用语言文字的“符号资本”属性;其二,改革开放后人口流动性增强,为提升沟通效率、拓展商业机会,跨民族语言学习成为普遍需求,语言能力直接转化为文化与经济资本。在此背景下,“成为翻译官进入中央工作”等真实事例,使语言资本的转化更具现实参照性,既证实了多语能力的社会价值,也在实践层面加速了国家通用语言文字的普及,促使少数民族在历史传承与现实需求的双重作用下,形成对语言资本的理性认知与主动认同。

四、一次跟踪式家访:多语共生的语言景观

部分西方学者的观点将国家通用语言文字的推广与少数民族语言文化的保护置于对立层面,认为二者存在此消彼长的关系,甚至认为在边疆民族地区全面普及国家通用语言文字会对地方民族文化传承形成阻碍。然而,H镇民族教育的演进历程清晰表明:学习国家通用语言文字是少数民族群众融入现代化社会、适应市场化流动的个人发展需求,是其基于文化自觉作出的理性选择。那么,国家通用语言文字的推广是否切实影响少数民族语言的传承与发展?笔者认为,可通过实地记录少数民族学生离校后的日常语言使用情况,探寻这一问题的答案。

表2 少数民族学生日常语言使用与选择情况

从表2中两名学生日常语言实践可见,叶某的语言选择呈现基础场景分割特征,米某则展现出更为复杂的双语融合能力。这一差异反映出,随着年龄增长与社交范围的拓展,少数民族学生的语言使用模式正从“功能分割”向“动态整合”进阶,逐步形成适应现代社会的多语生存策略。

此外,通过对学生日常生活的观察发现,当各族群众互动时,国家通用语言文字的使用已成为社会共识,在多民族混居地区,语言选择内化为一种群体性社会行为模式:无论是在市场购物、与不同民族交流,还是学术、工作场景,国家通用语言文字均发挥着促进社会沟通和文化交流的桥梁作用,国家通用语言文字的社会整合功能与少数民族语言的文化承载功能,通过场景化切换实现互补;而在家中与亲人交流时,少数民族语言的使用则承载着少数民族群体对自身语言文化的传承与守护。在这种“多语共生”的环境下,国家通用语言文字与少数民族语言文字非但不相互排斥,反而形成互补关系。这一语言景观正是国家通用语言文字与少数民族语言文字双向互促的生动写照,有力推动了社会的和谐与文化的多样性发展。

五、互动与共生:国家通用语言文字推广与民族语言文化传承发展路径

多民族聚居地区优质语言生态的构建,既依赖民族内部的自我建构[12],也需妥善处理各民族语言文字与国家通用语言文字之间的交互关系。唯有二者形成良性互动,和谐共生,方能达成民族文化传承发展的最优解。基于文化资本理论,面对全球化与现代化进程中民族语言边缘化的挑战,民族地区可激活语言资本的双重属性,构建“身体化积累—物质化转化”的双向传承路径,推动国家通用语言文字与民族语言文字的互动共生。

(一)身体化文化资本的积累

文化资本理论视域下,民族语言传承需借助双重教育系统实现“身体化”积累。其一,强化学校教育的制度性嵌入。将少数民族特色文化融入现代课程体系,通过开设民族语言选修课、民间文学赏析、传统技艺传承等校本课程,在国家通用语言文字教育框架内搭建文化认知桥梁。例如,可将哈萨克族谚语、民间故事作为国家通用语言文字教材的辅助内容,既深化学生对民族文化的理解,又铸牢中华民族共同体意识,为培养多民族文化人才储备奠定基础。其二,维系家庭教育的原生场域。家庭作为民族语言传承的基础单元,需充分发挥其代际传递作用。依据布迪厄的实践语言观,语言使用具有场域依赖性,少数民族家庭可通过日常交流、节庆习俗、口述传统等场景,维持民族语言的活态传承,使其成为承载文化记忆的“身体化”资本,与学校教育的制度性传承形成互补,推动中华文化的再生产。

(二)物质化文化资本的转化路径

基于文化资本理论对语言价值的研究,语言的资本属性决定其可通过符号转化实现社会价值增值。若认可国家通用语言文字中蕴含文化资本,民族语言文字同样如此。在“一带一路”建设推进的当下,民族语言能为“走出去”战略提供直接语言支持,民族文化资本能否直接转化为经济资本,关系到我国经济发展战略。这一物质化文化资本有两种转化路径。一是需要以国家通用语言文字作为跨文化译介工具。借助国家通用语言文字,对民族语言文本(如史诗、歌谣、民间故事)进行系统化译介与传播,打破语言障碍。例如,将哈萨克族《阿拜箴言录》等经典著作译成汉语,通过主流出版平台、数字资源库拓宽传播范围,促使民族文化资本从“潜在价值”转化为可流通的“显性资本”。二是需要借助技术赋能实现物质化载体创新,运用现代媒体技术(短视频、数据库、AI语音识别等)搭建民族语言文化数字交流平台。如开发多民族语言学习APP、建立濒危语言语料库,既满足了现代社会对语言工具性的需求,又将民族语言文化转化为可消费、可投资的物质化产品,推动其与经济资本、社会资本的转化,助力“一带一路”语言文化的经济价值开发。这既让少数民族语言文化的传承发展依赖于国家通用语言文字的赋能,也为国家通用语言文字在民族地区的推广开辟了道路,实现国家通用语言文字与民族语言文化的互动共生。

(三)互动共生的文化生态建构

“身体化积累—物质化转化”路径的关键在于唤醒少数民族的文化自觉:通过学校与家庭进行身体化资本积累,加深民族成员对中华文化与民族文化的认知;借助现代技术和传播手段完成物质化转化,增强民族文化的外部适应性。二者共同构建“内固根基——外拓空间”的传承模式,既防止民族语言陷入封闭保护,又缓和了国家通用语言文字在民族地区推广时产生的文化矛盾,最终在“多元一体”格局下实现“工具理性”与“价值理性”的融合,为多民族语言文化的可持续发展探索新路径。

六、结语

本文通过田野调查,从文化资本理论视角探究了国家通用语言文字推广与少数民族语言文化传承的共生逻辑。研究表明,在“多元一体”格局中形成场景化分工——在公共场域中由国家通用语言文字主导满足现代化发展需求,在私人场域里依靠民族语言文化传承民族文化,二者通过“身体化文化资本积累”与“物质化文化资本转化”的双向路径实现互动增益。而这种“多语共生”的语言景观并非对传统语言生态的颠覆,而是少数民族基于“文化自觉”的主动调适,既驳斥了西方对我国语言政策的误解,也为多民族国家处理语言关系提供了中国经验。

作为文化资本理论在民族语言研究中的实证拓展,本研究的创新之处在于将布迪厄的“资本转化”逻辑置于中国语境中,揭示了国家制度性设计,诸如教育政策、翻译官选拔与地方实践(如“户儿家”多语传统、学生双语切换)如何共同塑造语言资本的双重属性。研究进一步显示,少数民族语言文化的传承困境,本质上是潜在文化资本向现实资本转化不顺畅的问题,而国家通用语言文字恰恰成为破解这一困境的媒介——通过学校课程把民族文化转化为可传承的身体化资本,借助现代技术与传播手段将民族语言产品转化为可流通的物质化资本,最终实现语言文字在功能互补中的共生共荣。

总之,国家通用语言文字与少数民族语言文化的关系,本质上是现代化进程中“一体”整合与“多元”发展的辩证统一。唯有立足文化自觉,在制度设计中兼顾工具理性与价值理性,在实践场景中激活资本转化的内生动力,才能真正实现费孝通先生所倡导的“各美其美,美人之美,美美与共”的文化发展愿景,为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的语言文化基础。

注释:

①讲述者:B先生,B女士;访谈时间:2021年3月11日;访谈地点:H镇寄宿制学校。

②讲述者:R先生;访谈时间:2021年3月9日;访谈地点:H镇,电话访谈。

③模式一:小学阶段汉语、数学、科学、信息技术,初中阶段汉语、外语、数学、物理、化学、生物、信息技术课程,高中阶段汉语、外语、数学、物理、化学、生物、信息技术与通用技术课程,使用国家通用语言文字授课,其他课程使用本民族语言授课。

④模式二:全部课程使用国家通用语言文字授课,开设民族语文课程;不具备师资条件的学校,体育、音乐、美术课程可以使用本民族语言文字授课。

⑤讲述者:D先生;访谈时间:2021年5月7日;访谈地点:市文化馆。

⑥讲述者:L女士;访谈时间:2021年3月25日;访谈地点:H镇文化馆。

参考文献:

[1]韩江华.民族地区乡村国家通用语能力建设与乡村振兴:共生互助与实现路径[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2022(6).

[2]李志忠,任晔.大力推广国家通用语言文字背景下新疆少数民族母语良性传承——用事实回应郑国恩的伪学术[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021(6).

[3]周有光.普通话和现代化[J].语文建设,1998(10).

[4]杨常宝.中华民族共同体建设语境下的推广普及国家通用语历程考察[J].中华民族共同体研究,2022(6).

[5]费孝通.文化与文化自觉[M].北京:群言出版社,2010.

[6]王远新.论语言功能和语言价值观[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2008(5).

[7]苏德,张良,江涛.新时代背景下的少数民族双语教育:机遇·挑战·策略[J].民族教育研究,2019(4).

[8]杨佳.我国国家通用语普及能力建设70年:回顾与展望[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2019(5).

[9]BOURDIEU P.Cultural Reproduction and Social Reproduction[C]//KARABEL J,HALSEY A H.Pow⁃er and Ideology in Education.New York:Oxford University Press,1977.

[10]薛晓源,曹荣湘.全球化与文化资本[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[11]曲如晓,曾燕萍.国外文化资本研究综述[J].国外社会科学,2016(2).

[12]LAREAU A,WEININGER E.Cultural Capital in Educational Research:A Critical Assessment[J].Theory and Society,2003(5-6).

[13]新疆维吾尔自治区政府.新疆维吾尔自治区少数民族学前和中小学双语教育发展规划(2010-2020年)[新政发[2011]30号][EB/OL].(2019-05-16)[2025-02-10].https://wenku.baidu.com/view/0ba572cb814d2b160b4e767f5acfa1c7ab008273.html.

The Standard Spoken and Written Chinese Language and the Inheritance of Ethnic Minority Languages and Cultures from the Perspective of Cultural Capital

WU Da CHEN Kaiwen

Abstract: In the process of globalization and modernization,the relationship between the standard spoken and written Chinese language and the inheritance of ethnic minority languages and cultures has attracted much attention. Based on the field research in H Town,this paper explores the subjectivity logic of ethnic minority language practices and educational choices in the context of globalization by using the theory of cultural capital. The study finds that the rapid promotion of the standard spoken and written Chinese language is inseparable from the ethnic minorities' rational choice of “cultural self-awareness”,and its instrumental value(social integration,economic transformation) and the cultural identity function complement each other. This paper holds that the standard spoken and written Chinese language,as mainstream cultural capital,has institutional advantages,and ethnic minority languages,as potential cultural capital,also have the need for inheritance. Therefore,a two-way development pathway is proposed to promote interaction and mutual benefit between the two in the“pluralistic and integrated”pattern,and achieve coexistence through scenario-based division of labor and capital transformation. This approach not only helps solve the problem of ethnic minority languages protection but also provides a theoretical reference of “cultural drive-institutional support-practical innovation”for the optimization of language policies in areas with large ethnic minority populations.

Key words: the standard spoken and written Chinese language; cultural capital; ethnic minority languages and cultures; cultural self-awareness; multilingual coexistence

(责任编辑:张瑞珊)

初审:高 婵

复审:罗士琰

终审:蒋立松