摘 要:教育是个体实现向上社会流动的重要工具,然而教育也可能成为阶层再生产的机制。已有研究多从结构决定论或个体能动性的单一视角来讨论阶层再生产的机制,而以结构决定论与个体能动性相结合的内外互动式分析仍需进一步挖掘。本文对西部边陲D镇初中生的学习实践进行教育民族志考察,同时引入毕业五年内的学生为“影子案例”构成“类群体”预测其职业属性,以此揭示阶层再生产的内外共塑机制。研究发现,城镇化的外在环境形塑出“边缘化”的乡镇教育、“向城而迁”的教师、“兜底型”的家庭,同时自我意义世界的“虚无化”、就学环境下的“主动放弃”以及同辈群体的“行为同化”则成为初中生的主动选择,由此形塑出“情境塑造-自我内驱”的教育再生产框架。补偿乡镇学校优质资源以推进城乡教育一体化的“优质均衡”、健全农村家庭教育补充机制以保障教育公平的“家校协同”以及重塑学习动力以促进个体全面发展的“内外联动”是教育突破社会阶层再生产的三条可行路径。

关键词:乡镇教育;阶层再生产;义务教育优质均衡;教育民族志

一、问题提出与文献综述

教育对国家和个体而言都具有重要意义。对国家而言,其承载着提升人力资本、促进社会公平公正和稳定发展的重要功能;对个体及家庭而言,教育被寄予实现阶层跃升、提高社会地位的美好期待。但当代中国社会转型过程中出现的资源配置失衡、贫富差距加大等问题使得阶层继承性不断增强,教育可能不再是社会阶层流动的重要通道,反而成了阶层再生产的鸿沟[1]。研究表明,改革开放以来,代际的总流动性持续上升,但相对流动率却呈现出先下降、再上升、再下降的倒N型过程[2]。有学者对四川芥县初中生毕业去向的统计数据发现,底层子女没有人能入读市重点高中,仅有4%的比例入读县重点高中,读本县职业高中的比例高达66%,终止学业的也高达22%。与之相反,上层子女就读市重点高中、县重点高中的比例高达66.7%和20.8%,无人入读本县职业高中以及终止学业[3]。以上数据体现了阶层再生产的部分现实,不禁引发思考:教育为何不再是乡镇初中生实现阶层流动的重要通道,反而在一定程度上成为阶层再生产的助推力?

围绕上述问题,学界已经积累了较为丰富的研究成果,主要从两个视角推进:一是结构决定论的视角。经济持续增长的同时社会经济上的不平等也在扩大,某些社会阶层掌握更多的资源优势从而不断强化再生产结果,这构成了阶层再生产的宏观结构性背景[4]。城乡二元分割、自上而下的教育资源非均匀流动[5][6]以及城市中心主义的发展导向使得重要的教育资源、话语权和决策权掌握在城市阶层手中[7],乡村教育则陷入“质弱量余”的发展桎梏[8],进一步压缩了通过教育实现阶级流动的空间。布迪厄较早便从理论上呈现学校和家庭教育固化社会阶层的作用,即教育通过学校的权威专断系统和家庭场域中的惯习濡化推动了阶层复制[9]。结构决定论视角提供了教育推进阶层复制的宏观洞见,但将阶层再生产与现代发展进行宏观勾连,显性且刚性,相对缺乏从受教育者“局内人”的视角窥视教育再生产的关键本质及其内隐性。二是个体能动性视角。这一视角揭示出阶层再生产与个体的自我选择紧密相关,其中最具代表性的研究便是威利斯的《学做工:工人阶级子弟为何继承父业》,该著作以文化社会学的分析视角揭示了资本主义社会中工人阶级的自我认知与洞察,即威利斯描绘的“家伙们”主动创造了一种基于非正式群体的“反学校文化”来抵抗学校代表的权威,最后自愿进入父辈阶层序列[10],呈现出“资产阶级主流话语控制社会—‘家伙们’对权威进行抵制—无法获得社会教育的‘交换资本’—再次成为被统治的工人阶级”的阶层再生产循环。也有学者从个体能动性的视角分析中国西部农村学校内部再生产的微观实践[11]以及中国职校的阶级再生产[12]等。这类研究以个体的能动性动摇了结构决定论,揭示出阶层再生产与个体的主观同意和自我选择紧密相关,但该视角缺乏外部结构性因素的讨论,仿佛置身于“真空”之中难以与现实产生勾连。

尽管上述两种视角迥异,但二者均揭示出教育推动阶层再生产的内在逻辑。不过现有研究仍存在如下不足之处:一是单一视角的固有局限。结构决定论关注外部结构性因素对阶层再生产的影响,而个体能动性视角强调受教育者内部的自我认同,但深入剖析阶层再生产的内在机制则需要自外而内的结构性视角与自内而外的个体能动性视角相结合的内外互动式视角。二是已有研究多从静态、横截面观察受教育者,缺乏动态的过程性考察,因此本文在教育民族志的基础上引入“影子案例”,即已毕业5年内、进入工厂工作的初中生作为“类群体”。影子案例是辅助案例,通常以简短或概要的陈述形式出现,可通过提供宏观情境、额外信息、对比维度等方式,增强结论的普适意义[13]。主案例与影子案例相结合有助于揭示出从就读到工作之间的关联及其阶层再生产机制。基于此,本研究对西部边陲一乡镇中学进行教育民族志考察,以结构决定论与个体能动性相结合的内外互动式视角剖析乡镇初中生阶层再生产的教育机制。研究聚焦以下两个问题:(1)有哪些教育层面的内外因素共同导致了乡镇初中生的阶层再生产?这些因素发挥作用的具体机制是什么?(2)突破阶层再生产的变革路径有哪些?

二、研究过程

(一)研究方法:教育民族志

“教育民族志”是将人类学的民族志方法应用到教育研究领域所形成的术语[14]。作为提倡理解和意义的质化研究方法,教育民族志是指研究者以访谈、观察、描述或阐释为前提和基础、以文本(包括影视作品、日志等)为主要成果表达方式的方法论来研究教育和学校教育发生的过程[15][16],参与观察与整体性研究是其主要特征。教育民族志研究的扎根性有助于以“局内人”的身份窥视研究对象的言谈、行为、日常生活习惯以及把握情感、想法和态度等主观事实进而呈现基层教育实践的丰富性和复杂性,揭示“数据背后遮蔽的社会事实”[17]。同时本文引入“影子案例”,即从乡镇中学毕业5年内的学生,这些学生绝大部分在工厂工作,从事流水线工种,很少做到管理层。笔者虽未对这一个群体进行长时间跟踪,但借用影子案例可以构成一个“类群体”,从而揭示出从就读到工作之间的关联及其阶层再生产机制。

(二)研究对象

本研究以西南边陲的一个农业型乡镇——D镇为田野点,该乡镇位于贵州省欠发达地区,2018年D镇才实现脱贫摘帽。当地辖区富含朱砂、汞矿等矿产资源,但2009年被定为资源枯竭型城市限制开发,目前以发展车厘子、牛蛙养殖与辣椒等特色产业为主,属于典型的中国西部农业乡镇。其中,D中学有学生近600人、教师68名。选择该田野点出于典型性、代表性以及资料可获取性的考量。首先就案例的典型性而言,经济欠发达、农业型乡镇等反映出西部乡镇的共性特征,满足典型性的要求。以这样一个中国西部农业乡镇为切入点便于具象化地从中微观结构的角度理解中国农村社会各种复杂的教育事件究竟是如何推动着阶层再生产的内部循环运转。其次,就案例的代表性而言。D镇是城镇化背景下西部乡镇教育实践的一个缩影,其暴露出的问题和复杂的实践在一定程度上代表着众多西部乡镇教育实践,对其研究有利于“走出个案”,得出在一定范畴内具有普适性的认知假设。最后,资料收集的便利性也是选择本案例的原因之一。研究团队与D镇建立长期合作,便于全面地开展实地调研和资料收集工作。

(三)资料收集

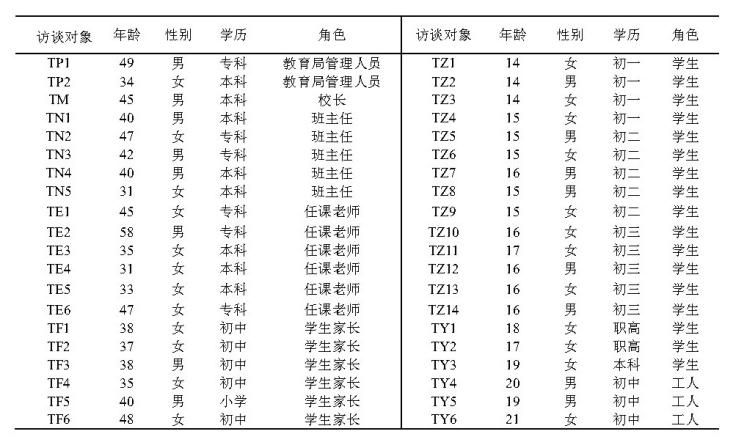

本研究的资料收集包括半结构化访谈和参与式观察两种方式:半结构化访谈主要采取现场多对一的方式对县教育局工作人员以及D中学的校长、班主任、任课老师、学生、家长进行了40次的深度访谈,并且对6位已从D中学毕业的学生就其当前的生活和工作情况进行访谈。46位访谈对象的具体情况如下(见表1)。访谈过程由一位研究者主访,而后再由其他研究者做补充性访谈,每次访谈时间约为60分钟,依据访谈对象意愿并未对访谈内容进行全程录音录像,但每位研究者均对访谈对象的回答进行了文字记录,每次访谈结束都将文字记录交由访谈对象查看,确保记录内容的完整性与真实性。针对不同的访谈对象设计了差异化的访谈提纲,请受访对象根据自己的实际情况进行回答。参与式观察选取D中学学生部分上课时段(用S1编码)、娱乐时段(用S2编码)、在家时段(用S3编码)进行参与式观察,形成了初中生群体近2万字的生活史资料,并结合研究者的体验,以综合化、理论化、结构化的形式表达。

表1 访谈对象的基本信息

(四)资料分析与处理

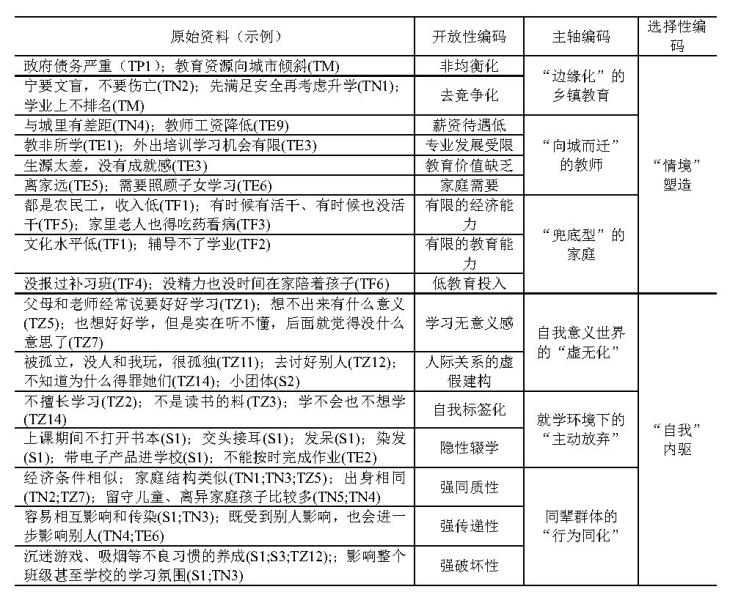

本研究的资料分析与处理大致可分为三步:首先,由团队成员对所有原始资料进行阅读,并讨论资料中涌现的大致主题;其次,团队成员分别对3/4的资料进行三轮编码,并就各自的编码结果进行充分对比与讨论以确保编码结果的一致性和可靠性;最后,采用扎根理论检验理论饱和度的一般方法,对剩余的1/4资料进行标记、编码,发现没有出现新的概念,从而得知数据达到饱和。本研究采用程序化扎根理论三级编码的方式展开。笔者对受访人所表达的内容进行编码,提取出16个开放编码。在开放编码的基础上进一步分析、聚类,又提炼出“边缘化”的乡镇教育、“向城而迁”的教师、“兜底型”的家庭、自我意义世界的“虚无化”、就学环境下的“主动放弃”、同辈群体的“行为同化”六个主轴编码。经过进一步的分析和聚类,这六个主轴编码又可以分为两个核心类属,其中“边缘化”的乡镇教育、“向城而迁”的教师、“兜底型”的家庭主要体现了外部情境塑造,而自我意义世界的“虚无化”、就学环境下的“主动放弃”、同辈群体的“行为同化”则体现了内部自我内驱,从而形成了“情境”塑造和“自我”内驱两个核心类属(见表2)。

表2 三级编码示例表

三、研究结果:西部边陲乡镇初中生的阶层再生产机制

(一)“情境”塑造:城镇化背景下西部边陲乡镇初中生的环境逼迫

城镇化进程的加快,乡村的大量生源和优秀师资向城市流动,打破了已有相对平衡的城乡教育结构,加速乡镇教育的衰落。这一宏观结构形塑出“边缘化”的乡镇教育、“向城而迁”的教师、“兜底型”的家庭等外部情境,成为乡镇初中生实现阶层流动的制约因素。

1.“边缘化”的乡镇教育

受城乡二元结构等制度性因素以及地方政府的发展导向和经营教育的策略选择影响,城乡教育资源配置存在结构性差异,有研究表明城市义务教育经费投入总量的增长率在2017年后远高于农村[18]。资源匮乏与产业落后的经济贫困导致当地的财政收入有限,县级政府的财政支出已经透支了未来二三十年的财政收入(TP1),因此出于教育功利主义和教育政绩导向的发展逻辑,县级政府将稀缺的教育资源向城市集中,“教育经费不够用,学校水管坏了还是靠干一行的学生家长来免费维修。”(TM)此外,D镇优秀的教育资源也被县城和中心城市深度虹吸和剥削,集中表现为乡镇中学的优秀师资和生源不断流失(TP2),该镇的基础教育被“边缘化”了。除了乡镇教育“被边缘化”,教育发展“去竞争”逻辑的自我边缘化也是西部乡镇教育衰败的重要原因。这主要表现在两个方面:一方面是对考试和比赛的漠视。学生学业成绩不排名(TM;TN3)、以“应付任务”的心态象征性地推选几名成绩相对优秀的学生去参赛(TN2)等等,看似为学生“创造”了宽松的学习氛围,但却因为缺乏对学生积极有效的教育和指导而处于教育竞争体系的末端。另一方面是安全第一的“不出事”逻辑。安全考核成为学校的首要任务(TN1),“先满足安全再考虑升学”(TN1)的不出事逻辑替代“教育为本”成为学校教育的首要原则,严重破坏学生在学校中所接受教育的全面性和系统性。

2.“向城而迁”的教师

乡村教师是发展更加公平、更有质量的乡村教育的基础支撑,但近年来,乡村教师“向城而迁”的趋势明显,D中学的教师亦是如此。城乡学校、公私立学校的收入差距(TN4),乡镇学校用于教研活动、自我学习、培训等专业发展机会和资源较为有限(TE3),抚育子女、教育子女的家庭需要(TE6)以及优质生源的流失导致教师的职业成就感和超越性价值缺失(TE3)等均构成了绝大部分教师流动的驱动因素。而市每年组织的招聘考试为乡镇教师流动提供了契机,2023年的暑假过后,D中学15位老师“向城”流动,包括教学副校长、德育主任、教务主任等,仅剩下4位优秀的老师留在了乡镇(TM),他们成为“教得好”且“留得住”的乡镇教育守护者。师资力量的流失导致乡镇教育生态的持续恶化,这就直接将“现在通向未来的连续性被破坏”的感觉印刻在学生群体身上,“有一次老师接了一个电话就走了,不管我们,让我们自己上自习。”(TZ2)但仍然选择接受并适应它(TZ3),教师的“向城而迁”直接导致学生的消极学习行为。

3.“兜底型”的家庭

西部地区的农村家庭呈现出有限的经济能力和有限的教育能力的双重特征。一是有限的经济能力。西部地区多是“以代际分工为基础的半工半耕”的家庭再生产模式,无论是务工还是务农都具有收入低且不稳定的特征(TF1;TF5),家庭有限的经济资本会进一步影响到对子女教育的金钱投入。二是有限的教育能力。“半工半耕”的家庭结构也使得留守儿童成为乡镇教育面临的普遍现状,“爷爷奶奶对孩子教育‘有心无力’,或者干脆当‘甩手掌柜’”[19],导致学生沉迷手机游戏、抖音等(S3)。即便少数家长愿意舍弃在外挣钱的机会,为了孩子留在家中,也不具备有效引导和教育子女的能力(TF2)。更为遗憾的是,在不利的家庭氛围下,望子成龙、望女成凤的意识被淡化、被消解,乡镇初中生被“低价定位”。“我家里人对我学习没有太高的期望,能学就学,不想学了就卷铺盖打工去,还能早两年挣钱。”(TY4)

受有限的经济能力和教育能力的影响,家庭对西部初中生群体似乎仅发挥月底回家“管饱饭”的兜底性作用。并且西部农村家庭多采取“自然放任型”教养模式,此种教养模式下的儿童易形成独立自由、倾向于顺从命令而不擅自我表达、依赖又恐惧教育机构的权威等文化惯习,并最终形成面对社会权威时的“局促感”[20]。即便少数西部地区中学生能够突破重围进入到精英大学,但他们往往自认为“没有能力胜任相关工作”或“没有城市同学那么自信”,不会轻易报名学生会、团委或者社团联合会等半官方类型的学生组织(TY3)。更为普遍的现实是D中学一半以上学生进入了职校系统,而后顺利进入工厂上班,从事流水线工作。由于自身的文化惯习与占主导地位的文化技能库存在错位,他们难以如同中产阶级子弟一般大方自信地与权威人物建立关系,“有些人特别会跟领导攀关系,我不懂他们那一套,人家升班长、车间长了,我们还是普通工人。我也不愿意那么‘装’,这不符合我的道德观。”(TY6)故而他们很少能够迈进管理层的行列,收获的只有被动的“坚守”带给他们的内心和谐以及“能力不足”所蕴藏着的一丝微妙的道德优越感。

(二)“自我”内驱:西部边陲乡镇初中生的主观同意与自我选择

以上着重分析了外部情境如何推动西部乡镇初中生阶层再生产的形成,实际上,受教育者主观上的自我同意和自我选择亦十分关键,自我意义世界的“虚无化”、就学环境下的“主动放弃”以及同辈群体的“行为同化”构成了阶层再生产的内生性变量。

1.自我意义世界的“虚无化”

自我意义世界的“虚无化”指学生看不到初中生活对未来生活的作用,这主要表现在学习和人际交往方面。首先是无学习意义感。学习意义感是“学生在学习过程中时刻寻求个体与知识之间稳定的意义联系,对学习各方面产生强烈意义确认和价值认同的一种意识活动”[21]。调研中发现无学习意义感是D中学学生群体的普遍现象,当笔者问及“你觉得为什么要学习、学习的意义有哪些”时,得到的答案是:“父母和老师经常说要好好学习”(TZ1)“想不出来有什么意义”(TZ5)。其次是人际关系的虚假建构。D中学大部分学生要么是单身家庭,要么父母在外务工,原生家庭的情感缺失导致学生努力向外找寻自己的亲密关系以获得爱、尊重和友情,甚至通过“讨好”来构建亲密关系,自己的付出与收获难以产生直接关联,从而导致行动和情感上的割裂和撕裂。他们始终陷入讨价还价、共同谋划的怪圈中而不能自拔,他们的积极融入是为了最大程度降低被孤立和被边缘的风险(TZ1)。“初一下学期被孤立,自己感受很明显,后面就去讨好别人,感觉是欠她们的。”(TZ12)“有些人不知道为什么得罪她们,就不让别人和我玩。”(TZ14)这是他们鲜为人知的隐秘的一面,生命持续性意义的生成被“点状现时的当下化”所消解。

2.就学环境下的“主动放弃”

学校生活的体验与个体的社会地位紧密相关,低学业成就的学生往往表现出对学校的消极态度,抗拒现行教育体制及其价值观,更容易产生反学校文化[22]。也就是说,面对社会的结构性钳制,乡镇学校初中生并不是一无所知的承受者,他们对教育真相具有“局部洞察”的痕迹,并通过“主动放弃”加速阶层再生产[23],“认真上课的老师没几个”(TZ2)“反正考上高中的机会也不大”(TZ5)。在学校制度生活的消极体验之下,产生出具有自弃意味的群体文化,主要体现在两方面:一是自我标签化,即农村学生“低估”自身能力、认为自己不是“读书的料”的一种特殊的主观建构。“我压根不是那块料”(TZ3)“可能是我比较笨吧”(TZ7),他们可能会在无意识中按照这些标签来行动,从而“自我实现的预言”成为现实。二是隐性辍学,即学籍意义上学生仍在学校接受相关学校教育,但实质上却“人在心不在”,混日子是隐性辍学的主要表现。课堂上窃窃私语、看杂书、睡觉、出神(S1),作业上随便应付甚至不交作业(TE2)以及早恋、打架斗殴等无视校规校纪的种种行为(S2)都体现出乡镇学校相当一部分初中生的“学习之混”,他们放弃了在课堂、作业以及升学上的努力,最终可能导致其丧失升学机会、重走父辈的人生轨迹。

3.同辈群体的“行为同化”城镇化的快速推进以及农村人口的外流导致聚集在乡镇学校的学生往往是具有相似出身的群体。这类群体眼界狭隘、能力有限、性格内向、缺乏自信、行为不受理智控制[24]。同辈群体内部的强同质性会对不同学生之间的行为产生同化作用,并形成外在的行为压力,形塑出学生的顺应性,集中表现为负面情绪的感染性与负面行为的传递性。如“读书无用”“厌学”等负面情绪在班级甚至学校内弥漫(S1),染发、吸烟、带电子产品进校园等负面行为(S2)在同辈群体之间模仿与传递。可见,这类同辈群体在共同生活中不断延续不良的文化认知和行为习惯,不仅破坏着教育氛围的正向性,还会进一步演化为对生活和未来的无望情绪(TZ14)。即便到了初三下学期临到中考之际,有些学生终于有所觉醒开始为自己的人生负责。然而摆在他们面前的似乎是一条“单轨道”路子,中职成为他们唯一的选择,以2023年中考升学率来看,初三(一)班作为所谓的“尖子班”,36名学生中除1名外均考上高中,(二)班38名学生只有1名考上高中,而(三)班和(四)班则无人考取高中(TM)。沉淀在乡镇学校的初中生,学习能力和行为能力都比较弱,他们大多缺乏学习的主动性,容易被周边同学的行为所影响,自我努力不断地被消解,无形中进行着自我归层的建构。

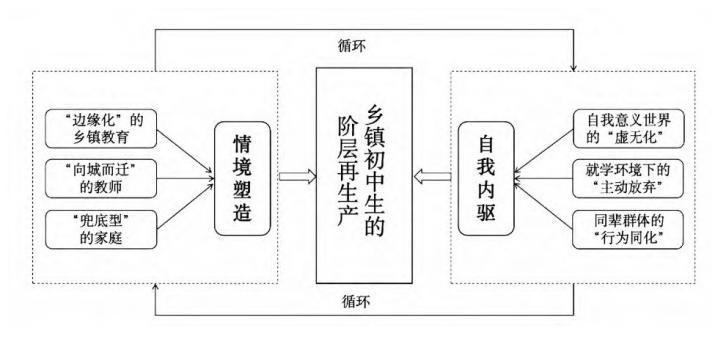

综上所述,西部乡镇初中生阶层再生产不仅受客观上教育结构、教师结构和家庭结构等外力影响,同样也是主观上自我同意和自我选择的结果。也就是说,阶层再生产逻辑在“情境塑造-自我内驱”的共同作用下得以产生(如图所示)。

“情境塑造-自我内驱”双维度框架

四、超越“再生产”:教育突破社会阶层再生产的实践路径

对教育实践过程中“阶层再生产”机制的揭示并不是为了受制于它,恰恰是为了超越它。教育公平与城乡教育一体化频繁出现在教育政策与规划文本之中,二十大报告指出:“加快建设高质量教育体系”“促进教育公平”“加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化”[25]等;二十届三中全会明确:“完善义务教育优质均衡推进机制”[26]。可见,通过发展公平而有质量的教育来优化社会阶层结构、发挥其社会流动功能将是今后教育发展的重要任务,也是实现社会公平与和谐发展的必由之路。

(一)优质均衡:补偿乡镇学校优质资源以推进城乡教育一体化

约翰·罗尔斯在《正义论》中提出“补偿教育”[27],即乡镇学校初中生的先赋性劣势在后期学习和工作中将逐渐显现,因此要对这类群体给予补偿。自义务教育均衡发展战略实施以来,我国已取得义务教育基本均衡这一划时代成就,但在“基本均衡”向“优质均衡”转变的过程中仍面临城乡教育资源积极差异配置、涵养义务教育质量文化生态等方面的多重挑战。党的二十大报告提出“加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化”[25],这一政策导向为解决西部乡镇中学生面临的“边缘化”的乡镇教育和“向城而迁”的教师这两个外部情境提供了契机。一方面,针对“边缘化”的乡镇教育,需要在加大义务教育资源投入的基础上优化城乡义务教育资源配置,按照积极差异特征的配置标准统筹城乡教育资源配置[28]。即在满足基本公共教育服务均等化意义上,为乡村学校增加教育资源投入,使这些学校在基本公共教育服务水平上与其他学校大体相当、其他生活服务水平达到规定标准。另一方面,为缓解教师“向城而迁”的趋势,应当健全乡村义务教育教师发展长效机制,包括补充乡村教育发展性政策、建立健全评价考核制度以及乡村教育支持与培训机制等。总之,在国家宏观政策框架内坚持优质均衡的顶层设计,向乡村教育予以资源倾斜,加快城乡教育一体化进程,为教育突破社会阶层再生产提供必要的社会环境和资源保障。

(二)家校协同:健全农村家庭教育补充机制以保障教育公平

《中华人民共和国家庭教育促进法》明确提出“建立健全家庭学校社会协同育人机制”[29]。但不同阶层家庭呈现出差异化的学校教育参与形态,“中上阶层与学校教育保持互动状态,劳工阶层家长参与学校教育呈现被动的分离状态。”[30]西部乡镇中学生面临的是兜底型的家庭,难以有效且平等地参与到教育实践中来,未来需要从以下三方面着手将家庭教育打造为“培根教育”。第一,建立农村学生的家庭教育辅导机制,以地方学校为主体向农村家庭提供教育培训、咨询和辅导等定向式服务,增强农村家庭的教育能力。第二,构建农村家庭教育支持网络,针对乡镇初中生课后“无家长陪伴”“家长无指导能力”等问题,学校可以联合社区、妇联等主体提供课后服务机制,为学生提供课后辅导或兴趣培训等内容。第三,建立健全家校互动机制,针对长期在外务工的学生家长,学校、教师应当通过各种渠道与其家长建立实时、动态的沟通网络,鼓励家长参与到教育实践过程中。

(三)内外联动:重塑学习动力以促进个体全面发展

西部乡镇初中生自我意义世界的“虚无化”、就学环境下的“主动放弃”和同辈群体的“行为同化”归根结底在于学生学习动力不足,为此需要从以下三方面重塑学生的学习动力:一是重新打造具有乡土特色的学校文化。乡镇学校要以乡村社会为起点开展在地化教育,利用乡镇特有的风土人情和本土文化开发与实施校本课程,让学生通过在场学习与自我发现从丰富的实践经验中习得知识并将课堂中习得的知识真实应用于广阔大地,实现自然资源育人功效的同时提升学生的学习动力和兴趣。二是在教育教学过程中,教师当尽可能保护学生对知识的好奇和兴趣,帮助学生进行知识的自我建构,对于学习困难或长期学习倦怠的学生,可以增加线上远程的心理援助和帮扶,帮助学生调整状态,提高学习效率。三是要视教育对个体素质的发展价值,从根本上摆脱弱势累积效应,阻断贫困的代际传递。

五、结论与讨论

“通过教育实现阶层向上流动是一场漫长的旅程”[31],“寒门出贵子”可能过高估计了教育的革新性,遮蔽了基层社会难以逾越的社会鸿沟。本文将个案锁定在西部边陲乡镇-D镇,采取教育民族志并引入“影子案例”来呈现乡镇初中生延着教育阶梯并未往上成功实现阶层跨越的现实。乡镇初中生阶层再生产的教育机制并非是外部环境独立运作的结果,而是“情境塑造-自我内驱”共同塑造的“必然结果”,隐含了“一套内部行动和规则”,个体的自我同意与有意选择正在以一种隐而不显的方式推动着阶层再生产,充分彰显出城镇化背景下西部乡镇教育实践的真实面向和窘境。但近年来党中央关于教育的一系列政策话语体系以及学者对县乡教育的高度关注为乡镇教育发展带来了新希望。党的十六大报告中首次提出“城乡统筹发展”,教育领域也逐步关注到“公平”与“均衡”;党的十七大报告则第一次提出“促进义务教育均衡发展”;2016年,《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》首次提出了城乡义务教育一体化发展,之后党的十九大报告和党的二十大报告均论及义务教育优质均衡和城乡一体化发展,二十届三中全会再次重申“完善义务教育优质均衡”。这些政策指向标志着我国义务教育发展理念从“保底式均衡”向“保优式均衡”转变,从“基本均衡”向“优质均衡”升级[32],不断满足民众对义务教育优质资源均衡获益的发展性需求。

本研究的启发在于:一是,面对乡镇初中生的求学困境,国家理应进行有效干预。一方面在宏观政策框架内坚持优质均衡的顶层设计,向乡村教育予以资源倾斜,同时也要着眼于整体环境,激活县域,通过县域带动乡镇发展,不断提高乡镇对师生的“黏性”;二是,学校决策层面需要为他们建立丰富、积极、上进、健康的成长空间,通过有所作为的建设性活动推动政策规则的改进,构建更好的育人环境。三是,对学生自身和家庭而言,要重视教育阶级流动的正向功能,从根本上摆脱弱势累积效应,阻断贫困的代际传递。总之,未来乡镇教育振兴应该是以中心城区为核心点,强化中心城区的统筹管辖权,全力推动县中振兴,通过地区市和县中枢纽来推动中国基础教育的均衡化和高质量,从而实现对乡镇振兴的有力辐射,让乡镇教育给人以希望。

参考文献:

[1]张学敏,周杰.新时代教育突破社会阶层再生产问题研究[J].西南大学学报(社会科学版),2022(3).

[2]李路路,石磊,朱斌.固化还是流动?——当代中国阶层结构变迁四十年[J].社会学研究,2018(6).

[3]李涛.底层教育梦:先天不足后天亏损[EB/OL].(2015-09-28).http://zqb.cyol.com/html/2015-09/28/nw.D110000zgqnb_20150928_1-10.htm.

[4]李煜.制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966-2003)[J].中国社会科学,2006(4).

[5]姚荣.从“嵌入”到“悬浮”:国家与社会视角下我国乡村教育变迁研究[J].清华大学教育研究,2014(4).

[6]孙德超,李扬.试析乡村教育振兴——基于城乡教育资源共生的理论考察[J].教育研究,2020(12).

[7]王本陆.消除双轨制:我国农村教育改革的伦理诉求[J].北京师范大学学报(社会科学版),2004(5).

[8]苏红键.教育城镇化演进与城乡义务教育公平之路[J].教育研究,2021(10).

[9]尹秋玲.农村教育竞争兴起的逻辑——从“读书的料”到“不能输在起跑线上”[J].中国青年研究,2022(11).

[10][英]保罗·威利斯.学做工——工人阶级子弟为何继承父业[M].秘舒,凌旻华,译.南京:译林出版社,2013:141.

[11]李涛.底层社会与教育——一个中国西部农业县的底层教育真相[D].东北师范大学,2014.

[12]Pun,N&Koo,A.Double contradiction of schooling:class reproduction and working-class agency at vocational schools in China[J].British Journal of Sociology of Education,2019(1).

[13]Soifer H.Shadow Cases in Comparative Research[J].Qualitative and Multi-Method Research,2015(2).

[14]巴战龙.教育民族志:含义、特点、类型[J].湖南师范大学教育科学学报,2008(3).

[15][美]奥布.教育人类学[M].石中英,等译.重庆:西南师范大学出版社,2011:117.

[16]吴晓蓉.中国教育人类学研究述评[J].民族研究,2010(2).

[17]林晓珊.境遇与体验:一个阶层旅行者的自我民族志[J].中国青年研究,2019(7).

[18]戎乘阳.我国农村义务教育经费投入研究[J].经济问题,2022(1).

[19]李琼,林怡文,王清,等.“迎难而上”还是“消极逃避”:乡村教师的工作负担及重塑机制研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023(9).

[20][美]安妮特·拉鲁.不平等的童年——阶级、种族与家庭生活(第2版)[M].宋爽,张旭,译.北京:北京大学出版社,2018:7.

[21]容翠,伍远岳.学习的意义感:价值、内涵与达成[J].教育发展研究,2016(18).

[22]洪晨.再造希望:乡村低学业成就学生的文化生产图景[J].青年研究,2024(3).

[23]李涛.底层的“少年们”:中国西部乡校阶层再生产的隐性预演[J].社会科学,2016(1).

[24]雷望红.从结构主义视角论寒门子弟的阶层困境与教育突围[J].中国青年研究,2021(1).

[25]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(1).

[26]中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定[N].人民日报,2024-07-22(1).

[27][美]约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏,何包钢,译.北京:中国社会科学出版社,1988:106-107.

[28]王玉姣,秦玉友.义务教育基本均衡发展的中国成就与优质均衡发展的中国方案[J].中国电化教育,2023(12).

[29]中华人民共和国家庭教育促进法[N].人民日报,2021-10-25(13).

[30][美]安妮特·拉鲁.家庭优势:社会阶层与家长参与[M].吴重涵,等译.南昌:江西教育出版社,2014:3-10.

[31]程猛.向上流动的文化代价——作为阶层旅行者的“凤凰男”[J].中国青年研究,2016(12).

[32]徐小容,朱德全.义务教育均衡发展的推进逻辑与价值旨归[J].教育研究,2017(10).

Rebuilding Hope,An Analysis and Transcendence of the Educational Mechanism for Class Reproduction:An Ethnographic Study of Junior High School Students' Educational Practices in a Town on the Western Frontier of China

LIAO Chunhua REN Shihui

Abstract: Education is an important tool for individuals to achieve upward social mobility, but it may also be a field for class reproduction. Previous studies have mostly discussed the educational mechanism of class reproduction from a single perspective of structural determinism or individual agency, while further exploration is needed for the internal and external interactive analysis that combines structural determinism with individual agency. This article conducts an educational ethnographic examination of the learning practices of junior high school students in D town on the western border, and introduces students who have graduated within five years as “shadow cases” to form a “class group” to predict their occupational attributes, thus revealing the internal and external co shaping mechanisms of class reproduction. Research has found that the external environment of urbanization shapes “marginalized” township education, “teachers who migrate to the city”, and “bottom line” families. At the same time, the “nihilization” of the self meaning world, “active abandonment” in the learning environment, and “behavioral assimilation” of peer groups become the active choices of middle school students, thus shaping an educational reproduction framework of “situational shaping self drive”. Compensating for high-quality resources in township schools to promote the integration of urban and rural education through “high-quality balance”, improving the supplementary mechanism of rural family education to ensure educational equity through “home school collaboration”, and reshaping learning motivation to promote comprehensive individual development through “internal and external linkage” are three feasible paths for education to break through social class reproduction.

Key words: township education; reproduction of social class; high quality and balanced compulsory education; educational Ethnography

(责任编辑:陈霞)

初审:高 婵

复审:罗士琰

终审:蒋立松