摘 要:高校大学生是实现各地区乡村振兴与高质量发展的重要人力资源,随着经济社会多元化发展,以灵活就业为代表的新就业形态大量涌现,规模不断扩大。以就业优先战略为指导,就高校大学生灵活就业的相关问题展开研究,分析当前就业现实与趋势,探讨高校毕业生就业的问题现状与特征,从优化提升高校铸牢中华民族共同体意识教育的就业发展环节顶层设计,健全大学生灵活就业保障机制,建立全国通用的灵活就业市场联动机制等视角,提出高校大学生灵活就业策略,以期推动灵活就业政策的有效实施,助力高校各族大学生更高质量发展和更充分就业。

关键词:铸牢中华民族共同体意识;高校;大学生;灵活就业

高校各族大学生作为新时代实现各地区乡村振兴与高质量发展的重要生力军,其就业状况关系到区域高质量发展进程,关系到社会繁荣稳定大局,也关系到各民族交往交流交融水平[1]。更进一步说,关系到铸牢中华民族共同体意识教育的成效。党的二十大明确指出,人才是第一资源,要实施就业优先战略,强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业[2]。习近平总书记在中共中央政治局第十四次集体学习时的重要讲话中,科学系统地回答了促进高质量充分就业的一系列重大理论和实践问题,强调重点群体的就业支持政策,坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重,鼓励青年投身重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业创业,拓宽市场化社会化就业渠道[3]。在当前高校毕业生人数不断攀升而就业岗位供给相对有限的情况下,实施更加积极的就业政策,支持大学毕业生多渠道灵活就业,是扩充就业人员数量、提升就业质量的重要抓手。关注高校大学生就业现状,研究制定适宜各高校毕业生群体发展的灵活就业策略,实现就业高质量发展,对于大学生群体铸牢中华民族共同体意识具有重要现实意义。

一、与问题提出文献回顾

围绕高校就业指导相关工作,研究者从不同视角展开了分析研究。王永珍对高校精准就业指导的核心要义与实践路径进行了分析阐释[4];黄洁指出了高校精准化就业服务工作的内涵、价值及路径[5];马星、冯磊论述了新工业革命时代背景下为提高高校学生生涯适应力所开展的就业工作范式转变问题[6];毛丙波重点对策略性行为视域下的高校就业指导模式构建进行了研究[7]。围绕就业教育与思政教育的结合路径,陈宾、吕彩云对思想政治教育与就业素质教育进行融合研究[8];刘笑、刘江华、唐丽坤对就业规划类课程中融入思政元素进行了实践探索[9];雷彬对就业导向下的思政治教育现状、模式进行论述[10];霍德才、路威平、乔光波分析了就业工作中的思政教育实效性问题[11];王宇探讨了思想政治教育与大学生就业教育的融合路径[12]。

高校开展铸牢中华民族共同体意识教育是新时代的必然要求,许多研究者聚焦育人主线任务对高校铸牢中华民族共同体意识教育进行了多方面的研究。在概念内涵方面:王鉴、刘莹认为铸牢中华民族共同体意识教育概念内涵的核心,在于中华民族共同体自觉意识的形成[13];万明钢全面论述了铸牢中华民族共同体意识与新时代学校民族团结进步教育的使命[14];陈立鹏、马悦梳理中华民族共同体教育和铸牢中华民族共同体教育的概念逻辑[15]。在铸牢中华民族共同体意识教育实践领域:青觉、王敏认为有必要从认知、情感的政治心理建构视角探讨提升高校大学生中华民族共同体认知水平相关路径[16];张京泽分析论述了民族高校在铸牢中华民族共同体意识方面的理论创新与实践思考[17];严庆认为在铸牢中华民族共同体意识教育实践中要提升信度与效度[18];杨胜才、余凤针对高校铸牢中华民族共同体意识的各实践基础环节展开分析阐释[19]。

高校承担着培养社会主义建设者和接班人的关键任务,无论是在教育教学全过程中,还是在就业发展规划引导方向上,理应将铸牢中华民族共同体意识融入高校育人培养工作的核心主线。通过文献梳理可以发现,已有的研究中,在中华民族共同体意识教育的就业实践工作,特别是高校毕业生灵活就业实践方面尚存空白,结合当前高校毕业生严峻的就业形势,需要将高校大学生灵活就业成效问题作为铸牢中华民族共同体意识教育体系的实践抓手,全面做好毕业生灵活就业制度安排与发展服务工作,引导高校学生将个人就业发展期望与社会主义核心价值观相结合,将自身专业实践诉求与教育强国建设相结合,自觉投身于中国式现代化高质量发展。基于此,需要在铸牢中华民族共同体意识教育视域下,全面分析研究高校大学生灵活就业实践的时代价值及现实挑战,进而尝试探索在高校灵活就业指导工作中嵌入铸牢中华民族共同体意识教育,构建协同育人模式,有效推动高校铸牢中华民族共同体意识教育的体系化建设。

二、灵活就业成为高校毕业生就业新趋势

灵活就业是个体经营、非全日制及新就业形态的灵活多样的就业方式[20],是非正规就业的延续和发展[21]。随着我国经济社会的快速发展,劳动者开始对工作的自主性和自由度提出更多需求,部分劳动者产生了灵活就业意愿,灵活就业在助推经济社会转型过程中增加就业机会的潜力巨大[22]。我国灵活就业的具体实践方式主要包括正规部门的非全日制、临时性、季节性、弹性工作用工,也包括小微企业、家庭企业和劳动者个体等在非正规部门的就业,目前灵活就业人员总数已达2亿[23]。据全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心数据统计,灵活就业人数占2020届全国高校毕业生总数的16.9%,占2021届全国高校毕业生总数的16.25%[24]。我国2024届高校毕业生规模预计达1179万人[25],就业压力激增。灵活就业作为拓展就业增量的重要渠道,已连续4年出现于政府工作报告,日渐成为高校毕业生的就业新趋势。

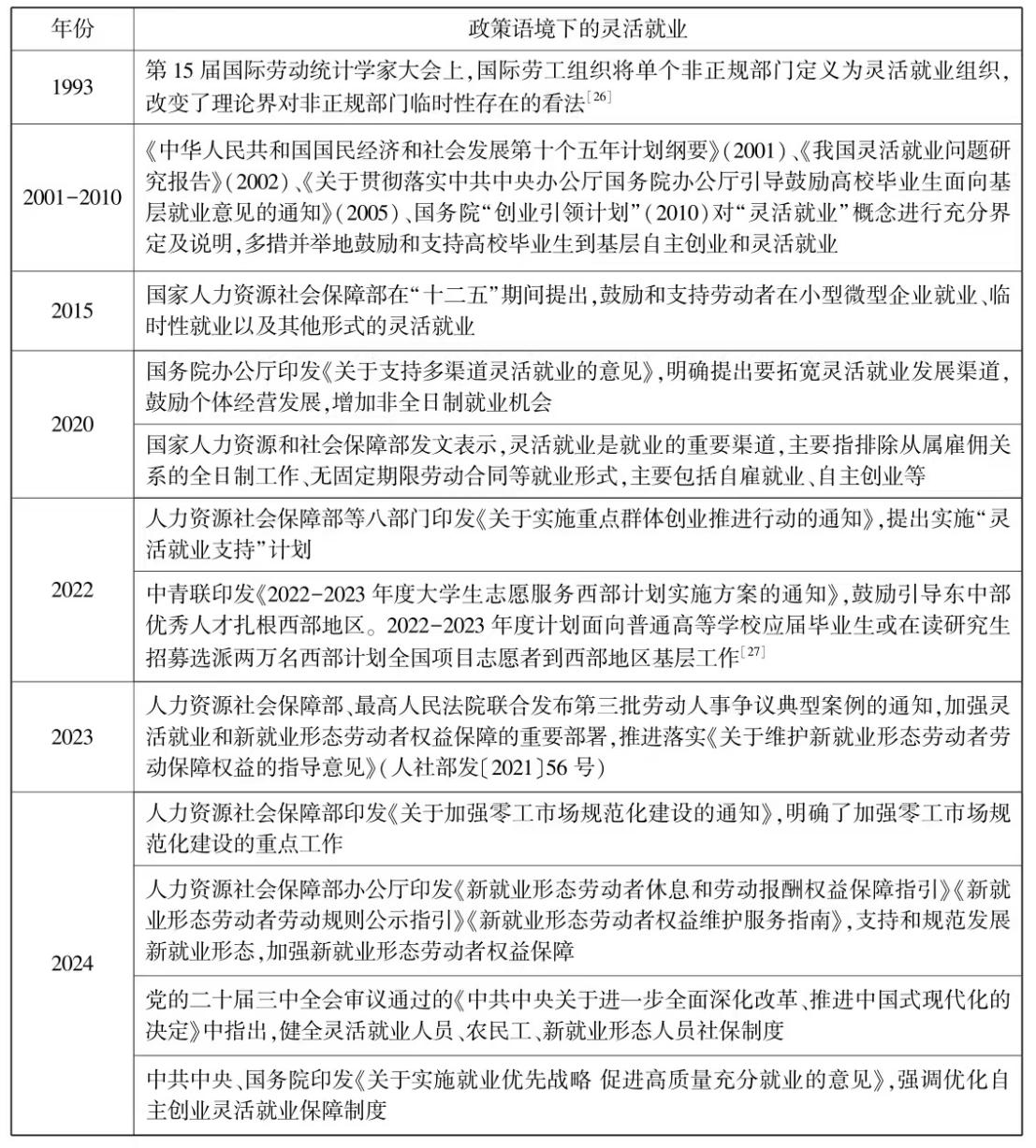

通过对相关政策的梳理发现(见表1),随着我国经济社会高速发展、新业态不断涌现,灵活就业的内涵不断丰富,地位不断提升,国家对灵活就业的支持力度也不断加强。灵活就业人员从下岗职工、失业人员等弱势群体扩展到新就业形态从业者,从单一型体力劳动技能到组合型知识技术技能,完成了从传统灵活就业到新型灵活就业的转变。

表1 灵活就业相关政策的历史沿革①

灵活就业快速发展的同时,也存在着不同专业大学生对灵活就业认可度不高、部分专业大学生就业压力大等问题。岳昌君指出,与工科学生相比,人文科学、社会科学和经济管理学生更倾向于灵活就业[28]。如何提振高校毕业生灵活就业信心,尤其是引导各族大学生积极地选择灵活就业,令其有业可就,成为促进灵活就业可持续发展的关键问题。

三、铸牢中华民族共同体意识教育背景下的高校大学生灵活就业问题

在中华民族共同体当中,经济结构即物质生产方式对于多民族社会的多种结构的发展变化起决定性作用,因此需要重点研究就业、教育等领域的突出问题,积极回应各族人民对于共同富裕的追求[29]。总体上讲,当前高校大学生的部分突出就业问题,本质上是其教育过程中的系统性问题造成的。有研究者多年前就已指出,部分大学生在高等教育入口时的招生政策有差别,但在面对高等教育的出口即大学生毕业就业时,劳动力市场用来衡量、评价、录用的标准是一致的[30]。近年来,我国在智能制造、大数据、新能源等方向快速发展,但与此同时,也极大地降低了人力资源的需求量,部分岗位与就业机会逐渐被机器取代[31]。在这种复杂多变的经济形势与就业市场中,高校大学生面临更多的就业不确定性。智联招聘发布的《2024大学生就业力调研报告》显示,2024届高校毕业生中,选择单位就业的占比为55.5%,较去年降低2个百分点;选择慢就业、自由职业的比重分别从2023年的18.9%、13.2%增长到 2024年的19.1%、13.7%[32]。麦可思研究院出版的《2024年中国本科生就业报告》显示,面对毕业生规模的新高和宏观经济增速的放缓,2023届本科毕业生的就业选择趋向灵活化和多元化。灵活就业成为新趋势,比例上升至5.1%,尤其是互联网创业的比例显著增长[31]。

随着我国经济体制改革的不断深化以及各地区产业结构调整,市场机制在劳动力资源配置中作用越来越明显。各地区现有的劳动力市场对各族高校毕业生人才的专业素质与就业综合能力提出了更高的要求,加之近年来复杂的国内外市场环境对就业造成的重大影响,部分高校毕业生“毕业即待业”问题频发,不同学历背景的高校大学生在就业择业过程中,呈现出更加复杂的环境、市场、地域、岗位等多重矛盾表现,不利于铸牢中华民族共同体意识教育在高校就业发展实践中的有效推动。全面推进铸牢中华民族共同体意识,构建适配高校各族大学生就业发展的高等教育新格局,不应只聚焦在学生毕业就业单一节点上,需要从多个环节着眼,从教育的全过程当中探究高校大学生就业质量不高、就业路径不畅的根本原因。在高校推进铸牢中华民族共同体意识教育,需要在相关教育的就业准备层面进行更加细致的实践设计。

(一)高校大学生铸牢中华民族共同体意识教育的灵活就业优秀实践案例较少

在高校大学生中推动铸牢中华民族共同体意识教育,首先需要在铸牢中华民族共同体意识教育的就业优秀案例上下功夫。当前劳动力市场中一定比例选择灵活就业的毕业生群体,其工作与专业之间的联系并不紧密。受专业特点影响,不少高校大学生继续深造的路径较为狭窄,被动就业、低质量就业问题凸显;不少院校的专业培养方案并未专门针对大学生的就业特点进行提前研判,未在学生入学的同时充分调研设计制定适合于该批次学生未来三至五年就业发展的专业课程与培养体系。全国的高校本科生,不可能也不应该均按照读研深造和公务员体系来设置其培养方案,不少专业的本科毕业生的知识储备更侧重应用技术与工艺,更适用于生产实践的就业场景,因此在铸牢中华民族共同体意识教育方面,需要多为高校大学生宣传推广更多优质的典型就业优秀实践案例,特别是高校毕业生灵活就业优秀实践实例,在高校青年学生当中持续凝心聚力,让全国各族大学生为实现教育强、民族强、国家强的高质量发展目标而努力奋斗。

(二)高校大学生铸牢中华民族共同体意识教育的灵活就业实践准备较为匮乏

除了在各族大学生当中宣传推广灵活就业优秀实践案例之外,需要在高等教育全过程中完善高校大学生的就业实践各方面准备工作。在铸牢中华民族共同体意识教育的实践过程中,需要根据各学科的专业特点进行高校大学生灵活就业的有效引导。目前,我国灵活就业者中以劳动型灵活就业居多,但调查显示,就薪资层面而言,知识技能型灵活就业劳动者的薪酬涨幅更高,可达到14.3%[33]。而在应届毕业生群体中,当前相当比例的灵活就业,是一种被动接受而非主动选择[34]。高校毕业生群体在灵活就业的推动过程中明显存在动力不足、信心不够的问题。例如,部分工科大学生所学专业在东部发达地区有较大需求,但在实际就业过程中,也表现出了就业时间不长、就业质量不高、频繁更换就业单位的特点。与此同时,不少与工科领域相关的传统行业产业,因受综合因素影响制约,尚未或难以在西部民族地区发展,本就不能为民族地方社会提供充足的工科相关专业就业岗位,因此工科大学生回到西部生源地就业时无法获得与所学专业产生良好匹配度的就业岗位。在传统行业、产业、企业无法提供充足的高质量就业岗位的情况下,知识型灵活就业成为必然,这就需要高校在铸牢中华民族共同体意识教育的实践过程中,注意根据各专业学生的学习实践特点进行有效的灵活就业实践准备,从灵活就业心理建构、灵活就业政策宣讲、专业培养方案中的灵活就业实习实践流程,以及毕业学分匹配设置等方面进行全面的教育教学改革。

(三)高校大学生就业家庭教育环节中铸牢中华民族共同体意识教育相对不足

在各族大学生中推进铸牢中华民族共同体意识教育,并不是单一民族或单个家庭的责任,而是需要全国各个民族、各个家校共同协作推进。根据研究团队对全国5931份高校毕业生的就业调查数据显示,58.47%的大学生期望到国有性质单位就业,72.01%的学生的就业选择受到家人的影响,而这种对国有单位就业的高期望背后是大学生的就业认知偏差所致。有研究指出,部分学生认为只有前往事业单位、国家行政机构就业才是更为“体面”的工作,在私营、民营企业打工“不够体面”,而灵活就业更是等同于临时工[35]。究其根源,一些学生的家庭,本质上长期属于低质量的灵活就业状态,徘徊于农牧区及传统手工业之间。研究团队对大学生就业选择的调查显示,学生父母从事农牧业且不希望自己的子女重操旧业,认为公务员、事业单位工作稳定,因此希望子女能考上公务员、进事业单位的比例分别为40.63%和 35.37%,远超其他行业、单位就业的就业期望选择。特别是西部民族地方社会的部分家庭对灵活就业的认知,往往停留在重复性体力劳动和低技术含量的就业方式上,对新业态灵活就业模式认知匮乏。一些学生的父母更多基于自身就业生计的经历,不断期待要求自己的孩子通过学历水平的提高,未来能够摆脱传统劳作的农牧业;而拥有所谓稳定体面工作的家庭,又因为就业惯性,希望自己的子女能够接续从事一份稳定、体面的工作。这两类家庭就业观念都体现出新时代高校大学生的家庭教育在就业方面“畏难”“怕吃苦”的消极情绪,无疑将深刻地影响着下一代青年大学生的就业选择;同时在部分大学生家庭教育中,存在着功利化思想,缺少为党育人、为国育才的胸怀和格局,不利于铸牢中华民族共同体意识教育在青年人中的正确引导。

四、铸牢中华民族共同体意识教育背景下高校大学生灵活就业对策

有效开展铸牢中华民族共同体意识教育,需要破除部分高校大学生的就业壁垒,拓宽各族大学生群体的灵活就业渠道,促进灵活就业提质增效,进一步做好高等教育相关领域的顶层设计与制度安排,完善灵活就业体系建设和制度保障措施。

(一)优化提升高校铸牢中华民族共同体意识教育的灵活就业发展环节顶层设计

一是坚持普通高等教育与高等职业教育并重。在普通高等教育方面,在推动铸牢中华民族共同体意识教育中持续优化调整教育政策,让真正愿意并适合接受普通高等教育的各族学生能进入到与自身学业基础与发展水平相匹配的高校就读。在高校各族大学生的专业培养方案设置中,要根据具体的大学生群体特征,分别围绕适合读研深造与就业发展两种路径,针对性地设计建立分门别类的高校大学生铸牢中华民族共同体意识教育的就业发展培养方案,在学生入学后的全过程中进行学习与职业生涯规划指导。在职业教育方面,发展构建与普通教育同等重要的职业教育体系。通过构建与各地区发展急需的重点行业和特色产业相适配的高等职业教育体系,根据各地实际需求与经济发展水平,制定更为均衡的“普职分流”政策,让更适于地区特色产业技术技能培养模式的那部分学生,从盲目追求普通高等教育发展路径的定式思维中解脱出来。

二是搭建全周期的铸牢中华民族共同体意识教育灵活就业服务阵地。在“四不准”原则下,各高校不应以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同[36],而应顺应社会形势与市场行情,及时调整就业指导工作,做好有温度的就业指导服务和重点群体帮扶。对于就业难、就业慢的毕业生群体,提供针对性的技能培训、就业和创业指导等服务,完善信息精准推送机制,积极帮助其解决求职遇到的困难和问题,加强心理疏导和人文关怀。引导学生正确认识劳动力市场需求和就业形势,形成合理的就业预期,接纳灵活多样的就业形式和内容。

三是在学科交叉融合的教育教学改革中持续激发各族高校大学生的就业竞争主观能动性。新业态对于高校大学生灵活就业的需求持续上升,综合人力资本是其核心竞争力,需要在铸牢中华民族共同体意识教育的实践环节中努力引导各族高校大学生构思设计与自身兴趣爱好及所学知识技能相结合的就业创业路径,全面突破传统单一专业、单一行业的就业路径选择,在学科交叉融合的知识培养体系中,设计实施强化自我创新意识、对新兴行业进行积极探索的灵活工作方式等全新就业实践培养方案,探索将学生高质量灵活就业实践及实际就业质量水平作为高校铸牢中华民族共同体意识教育的实效标准。同时,积极引导高校大学生有效转变就业观念,用发展的眼光看待灵活就业这一新的就业类型,认识到灵活就业的优势,如弹性的工作时间、充分发挥个人兴趣的工作内容、多元化的工作方式等。大学生自身也需要及时完成从学生学习研究思维到职场从业思维的快速转换,培养自身与劳动力市场需求相适应的综合就业与实践能力,增强自身的就业竞争力[37]。

(二)健全各族高校大学生灵活就业保障机制

一是完善高校各族大学生灵活就业的权益保障机制。补齐现行劳动立法短板,根据新就业形式与发展趋势,将灵活就业作为特定的职业类型,保障劳动者的劳动权利,并列入劳动法的保护范畴;完善灵活用工保险体系,在高校毕业生灵活就业群体当中铸牢中华民族共同体意识,特别是为传统意义上划定的“老少边穷”“三区三州”“ 艰苦基层”地区的灵活就业者提供养老、医疗和失业政策倾斜与服务保障;完善劳务外包法律制度,从维护劳动者的合法利益出发,加强对从事外包的企业的资格审核;人社部门与法院围绕“三新”领域劳动关系难题积极展开裁审衔接。只有在立法层面上维护灵活就业人员的劳动权益保障,完善修订《劳动合同法》[38],才能从根本上提振高校大学生灵活就业的信心与动力。

二是对高校毕业生中的就业困难群体实施针对性帮扶。各级政府要以铸牢中华民族共同体意识为工作主基调,凝心聚力,对就业困难的高校大学生予以更多关注和针对性帮扶。对就业困难的学生群体增加灵活就业补贴,让灵活就业不再成为解决温饱问题而做出的被动选择;坚持重点关注、推荐与服务,统筹调动资源,突出精准施策,加强关爱指导,尤其对各族就业困难家庭建档立卡,使有迫切就业需求的学生都能就业或组织到就业准备活动中。

三是提供支撑灵活就业的全方位公共就业服务。各级政府应与时俱进、因地制宜地消除灵活就业偏见,结合铸牢中华民族共同体意识教育深入开展灵活就业实践宣传工作。以社区网格化管理为抓手,配合普通高校、高职院校的培养发展情况,以及行业企业就业招聘的实际需求,扭转家庭功利化就业预期,共同营造高质量灵活就业的良好氛围。加强高校毕业生灵活就业先进典型事迹的广泛宣传,鼓励毕业生面向企业生产一线、城乡基层服务一线、西部民族地区建设一线,以及新业态多种形式灵活就业一线,在不同专业领域开展更高质量的创新创业活动。根据高校毕业生群体的就业特点和需求,对从事个体经营的毕业生,要协调相关单位落实免征登记、管理和证件等行政性收费的制度政策;对有贷款需求的毕业生,应与相关单位整合资源,群策群力,以助力落实小额信贷或贴息补助;对有意愿从事新业态灵活就业的毕业生,应积极搭建灵活用工信息服务平台,广泛发布零工、兼职及自由职业等各类用工需求信息。

(三)建立全国通用灵活就业市场联动机制

一是转变用人单位灵活就业制度。以推动铸牢中华民族共同体意识为抓手,行业企业和各用人单位需要纠正对部分高校大学生的偏见和认知,规范用工行为[39],同时行业企业和各用人单位应从创新性角度思考个人与组织、个人价值与总体价值的关系,通过灵活用工,合理规避用工风险,省去企业在人员管理、培训等方面的繁琐事务,提高企业整体的运营效率。在新业态、新技术模式带动下,通过使用兼职、劳务合作、劳务派遣、短期合同、自雇合作、人力资源服务外包等多种用工方式,实现人力资源灵活适应用人需求变化。尤其是在一些西部民族地区新兴互联网企业中,面对新型岗位,企业和劳动者都需要更多关注共同合作价值的提升,在人力资源管理方式和职能拓展方面进行大胆创新与资源协作。

二是面向高校大学生群体创设基层公益性灵活就业岗位。广泛发动引导社会、学校、行业企业力量,直接或间接地为高校大学生就业创造更多公益性灵活就业岗位。例如,对录用高校本科毕业生的基层就业单位给予财政补贴或税收优惠等;引导高校大学生到一些基层项目或公益岗位中就业;在“三支一扶”“特岗教师”等基层项目中,按一定比例招募高校各族大学生,鼓励学生回到生源地就业和发展,助力各地区乡村振兴与高质量发展。

三是开展各行业企业及单位共治共享的灵活用工体系。各地人社部门应重视向灵活就业人员与用工主体提供就业服务的零工市场的积极作用,将其纳入就业公共服务体系建设工作,从服务功能、建设布局、运行模式、服务能力等方面重点发力,全方位加强零工市场规范化建设,从而在完善灵活用工体系上支持多渠道灵活就业[40]。企业间可以在产能高峰期和低谷期间进行全国联动,通过合法途径、合理的人力资源调配,实现全国范围内的共享用工,用人单位间实现互惠互利,减轻各行各业的用工成本,提高人力资源配置效能。实行共享用工的行业企业及单位,应当订立共享用工合作协议,对调整劳动者的数量、劳动时间、工作地点进行协商,对工作内容、劳动保护条件、工资标准及支付方式、食宿安排等情况进行清晰界定,明确用工双方甚至多方的权利义务关系,更好地服务高校大学生的灵活就业。

结语

推动高校各族大学生灵活就业实践,不仅是解决大学生就业的现实需求问题,更是国家通过实施就业优先战略促进高质量充分就业,在各族大学生群体中铸牢中华民族共同体意识的重要路径。通过将铸牢中华民族共同体意识教育融入灵活就业实践的全过程,可以有效引导各族高校大学生树立正确的就业观、价值观,打破传统就业观念束缚,探索多模态就业方式,拓宽高校毕业生等青年群体的就业成才渠道。

基于现阶段各地区经济发展与就业市场的实际情况,提升区域协调发展就业承载力,围绕各族高校大学生的灵活就业实践领域,作出有效战略部署,从破解“有活没人干”入手,解决“有人没活干”的问题,不断拓宽青年人群多元就业渠道。通过优化顶层设计、健全就业保障机制和建立通用的就业市场联动机制等多方面改革举措,从根本上更新高校各族大学生的就业环境,营造更有利于青年群体的灵活就业氛围,打破灵活就业壁垒,提振大学生创新创业信心,促进就业“量”的显著增长与“质”的有效提升的有机结合,推动形成各地区民生改善与就业扩容互促共进的良性循环,使各族大学生真正实现能就业、好就业、就好业,切实感受到获得感、幸福感、安全感,在实现人生价值的同时,在内心深处进一步铸牢中华民族共同体意识。

注释:

①参见国家人力资源和社会保障劳动部2002-2024年相关政策报告,具体内容可登录官网询:https://www.mohrss.gov.cn/index.html

参考文献:

[1]高岳涵.国内少数民族大学生就业问题研究综述[J].贵州民族研究,2015(9):225-228.

[2]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(1).

[3]新华社.习近平在中共中央政治局第十四次集体学习时强调促进高质量充分就业 不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感[N].人民日报,2024-05-29(1).

[4]王永珍.高校精准就业指导的核心要义和实践路径[J].思想理论教育,2021(8):98-102.

[5]黄洁.高校精准化就业指导服务工作的内涵、价值及路径[J].教育与职业,2022(13):108-111.

[6]马星,冯磊.提高学生生涯适应力:论新工业革命时代高校就业指导工作的范式转变[J].高教探索,2021(5):118-123.

[7]毛丙波.策略性行为视域下我国高校就业指导模式研究[J].现代教育管理,2020(3):123-128.

[8]陈宾,吕彩云.大学生就业困境下的思想政治教育与就业素质教育融合研究[J].国家教育行政学院学报,2015(8):67-71.

[9]刘笑,刘江华,唐丽坤.就业指导类课程中融入思政元素的实践探索[J].学校党建与思想教育,2019(22):55-56.

[10]雷彬.就业导向下思想政治教育模式研究[J].教育与职业,2017(2):78-82.

[11]霍德才,路威平,乔光波.大学生就业指导中的思想政治教育实效性论析[J].中学政治教学参考,2022(33):85-86.

[12]王宇.大学生就业教育与思想政治教育融合路径[J].中学政治教学参考,2023(40):113.

[13]王鉴,刘莹.论铸牢中华民族共同体意识教育的科学内涵[J].西北师大学报(社会科学版),

2022(5):14-22.

[14]万明钢.铸牢中华民族共同体意识与新时代学校民族团结进步教育的使命[J].西北师大学报(社会科学版),2020(5):5-12.

[15]陈立鹏,张珏.铸牢中华民族共同体意识研究的推进路径[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2024(6):30-41.

[16]青觉,王敏.认知、情感与人格:高校铸牢中华民族共同体意识教育的政治心理建构[J].民族教育研究,2021(6):26-36.

[17]张京泽.民族高校铸牢中华民族共同体意识的使命担当——兼论中央民族大学的理论创新与实践探索[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2020(5):5-11.

[18]严庆.提升学校铸牢中华民族共同体意识教育的信度与效度研究[J].西北师大学报(社会科学版),2022(9):5-13.

[19]杨胜才,余凤.高校铸牢中华民族共同体意识的基础论析[J].学校党建与思想教育,2020(1):31-33.

[20]国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见[J].中国人力资源社会保障,2020(9):4-5

[21]王霆,刘娜.我国灵活就业政策文本量化研究——政策现状与前沿趋势[J].北京工业大学学报(社会科学版),2022(2):105-117.

[22]魏国学.灵活就业兴起的动因及其对宏观经济运行的影响研究[J].经济学家,2021(8):22-30.

[23]中国劳动和社会保障科学研究院课题组.灵活就业重在做好服务和保障[N].经济日报,2022-04-29(12).

[24]樊未晨,叶雨婷,张茜.灵活就业成大学生就业新形态[N].中国青年报,2022-01-17(5).

[25]教育部.教育系统多措并举促进高校毕业生就业[EB/OL].(2024-03-14)[2024-05-16].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/2024/2024_zt01/gzbs/gzbs_gzdt/202403/t20240314_1120394.html.

[26]ILO.Resolution concerning statistics of employment in the informal sector[C].Resolution

II adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians,January 1993.International Labour Office,1993.

[27]中国青年网.关于印发《2022-2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知[EB/OL].(2022-04-18)[2023-02-16].http://xibu.youth.cn/zhcwj/tzyfw/202204/t20220418_13622309.htm.

[28]岳昌君,邱文琪.疫情防控常态化背景下高等学校毕业生就业状况及影响因素[J].教育研究,2022(6):28-44.

[29]麻国庆.民族研究的新时代与铸牢中华民族共学版),2017(6):21-27.

[30]杨宝仁,王晶.新形势下塔里木大学毕业生就业现状分析[J].边疆经济与文化,2010(4):71-73.

[31]麦可思研究院.就业蓝皮书:2024年中国本科生就业报告[M].北京:社会科学文献出版社,2024.

[32]智联研究院.2024大学生就业力调研报告[EB/OL].(2024-04-02)[2024-04-03].https://mp.

weixin.qq.com/s/5gK76-1qFQoPkFKKCq5qeA.

[33]博尔捷人才研究院.2022年人才薪酬趋势调研报告、2023年人才薪酬趋势调研报告[EB/OL].(2022-12-31)[2023-02-16].http://www.broadcast.hc360.com/2023/0113/22612.html.

[34]邱婕.灵活就业[M].北京:中国工人出版社,2020:182-252.

[35]魏鑫旻.四川民族地区少数民族大学生就业心理特征分析[J].四川民族学院学报,2020(2):60-63.

[36]教育部.教育部关于做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知[EB/OL].(2023-12-02)[2023-12-16].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/s3265/202312/t20231205_1093196.html.

[37]韩刚,杨蕾.后疫情时代发展高校毕业生新业态灵活就业策略研究[J].中国大学生就业,2022(02).

[38]人力资源和社会保障部.人力资源社会保障部对十三届全国人大四次会议第2035号建议的答复[EB/OL].(2021-08-17)[2023-02-16]http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zhgl/jytabl/jydf/202201 t20220120_433243.html.

[39]陆惠君.少数民族大学生就业促进政策的问题与解决[J].高教论坛,2021(8):92-95.

[40]人力资源和社会保障部.人力资源社会保障部关于加强零工市场规范化建设的通知[EB/OL].(2024-01-08)[2024-01-16].https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/jiuye/zcwj/JYzonghe/202401/t20240108_511812.html.

Strategies for Promoting Flexible Employment for College Students within the Framework of Education for Consolidating a Strong Sense of Community for the Chinese Nation

GAO Yuehan CANG Xingchen

Abstract:College students represent an essential human resource for promoting rural revitalization and high- quality development across various regions. With the diversified development of the economy and society,new forms of employment, exemplified by flexible employment,have emerged in significant numbers,and their scale continues to expand. Guided by the employment-first strategy,this article investigates the issues related to flexible employment for college students,analyzes current employment realities and trends,and explores the situation and characteristics of college graduate’ s employment. From the perspective of optimizing and strengthening the top-level design of em- ployment development in higher education to consolidate the sense of community for the Chinese nation,enhancing the flexible employment support system for college students,and establishing a nationwide coordination mechanism for the flexible employment market,this article proposes strategies for promoting flexible employment among college students. The aim is to facilitate the effective implementation of flexible employment policies and support higher- quality,fuller employment for college students of all ethnic groups.

Key words:consolidating a strong sense of community for the Chinese nation;universities;college students;flexible employment

(责任编辑:吴海伦)

初审:王雨苇

复审:罗士琰

终审:蒋立松