摘要:铸牢中华民族共同体意识是治国理政的重要方略,也是实现国家发展和民族复兴的关键所在。通过操纵时间知觉取向和测量时间知觉广度探索时间知觉对中华民族共同体意识即族际感知相似性、族际接触意愿、政策支持态度和助人行为等的影响。结果显示,启动过去和未来取向的时间知觉均能提升中华民族共同体意识,其中少数民族被试偏好过去时间取向,汉族被试偏好未来时间取向;自我连续性在时间知觉广度与族际接触意愿和助人行为中起到中介作用。由此揭示了时间知觉的民族差异及其在铸牢中华民族共同体意识中的心理机制和重要意义。

关键词:中华民族共同体意识;时间知觉取向;时间知觉广度;自我连续性

一、问题提出

中华民族共同体意识是指中华民族内部的凝聚力和认同感,是在中华民族历史、文化、传统和价值观等方面形成和发展起来的一种共同意识[1,2],体现了中华民族团结、和谐、稳定的价值观念,是中国共产党提出的新时代中国特色社会主义事业的重要基础,同时也是实现中华民族伟大复兴的必要条件和重要保障。中央统战部等四部门联合印发的《关于加强铸牢中华民族共同体意识理论研究体系建设的意见》再次强调了铸牢中华民族共同体意识在民族工作中的主线作用,指出建立铸牢中华民族共同体意识的理论研究体系,服务中华民族共同体建设是积极应对百年未有之大变局的迫切需要,要将中华民族共同体意识深植各族人民心中,积极推进铸牢中华民族共同体意识这一主线任务。

我国的历史源远流长,而在独有的文化熏陶下,中国人的时间知觉也别具特色。例如,中华民族的传统时间观强调对历史的尊重和传承,习惯从历史中汲取经验和智慧,因此对过去的回忆和未来的展望都有着独特的见解;随着现代社会的发展,中华民族的时间知觉也逐渐受到了西方时间管理观念的影响,人们开始注重时间的合理分配和计划安排,传统与现代相互融合,既注重传承传统文化,也积极拥抱现代科技和观念,这种融合也使得中华民族的时间知觉在现代社会中具有独特的魅力和价值。

时间的知觉偏好会在各方面产生潜移默化的影响,如认知、情感、意向、行为等,并随之产生更广泛的影响。然而,目前关于时间知觉与中华民族共同体意识关系的研究较少,且缺乏对中国人既面向未来又重视过去的独特时间知觉的关注,因此有必要探索其中关系和心理机制,这对于深入推进中华民族共同体意识研究,完善中华民族共同体意识研究的学科体系、学术体系和话语体系具有重要意义。

(一)时间知觉的取向与广度

时间知觉(temporal perception)是指人们在认知和体验中对时间的感知,包括对过去、现在和未来的认知以及对这些时间段的观点[3]。时间知觉取向(temporal orientation)是人们对待时间的态度和看法,过去时间知觉和未来时间知觉是时间知觉取向的两种主要类型,它们分别强调人们对待过去和未来的态度和看法。未来时间取向的个体倾向于使用未来时间框架,能够积极思考建构未来,高未来时间取向的个体对未来时间的时距知觉更近[4];高过去时间取向的个体则偏向使用过去时间框架,重视过去体验和经历,对过去时间的时距知觉更近。

时间知觉广度(breadth of temporal focus)是时间知觉的一个基本特性,指的是个体在时间维度上的知觉范围。从操作定义来看,时间知觉广度可以通过个体对过去和未来事件的主观感知距离来测量,或者通过在回忆和规划中对过去和未来体验的可及性来测量。关注当下事件的人,其时间知觉广度较小,而关注过去或未来的人,则具有较大的时间知觉广度。

我国具有独特的文化背景,既拥有悠久的历史也面向广阔的未来,在这种文化背景下成长的人们,其时间知觉方式区别于其他文化的国家与民族。有研究者指出,中国人的时间知觉取向既具有“向前看”的前瞻性,也具有“向后看”的经验性[3]。例如,Ji等人的研究表明中国被试相比于加拿大被试在回忆事件细节上表现更优,对过去事件的心理感知距离更小[5];Shechter等人发现中国人更有动力学习技术以实现长期目标,而西方人则学习对当前目标有益的技术等[6]。因此与其他文化背景下的人相比,中国人既有较强的过去时间取向,也有较强的未来时间取向,并拥有更大的时间知觉广度。少数民族与汉族的文化背景存在一定差异,而目前的研究还鲜有涉及少数民族与汉族的时间知觉差异。

(二)“知情意行”四位一体铸牢中华民族共同体意识

铸牢中华民族共同体意识首先需要明确其内在心理机制。有研究者提出,中华民族共同体意识的心理本质是中华民族各族人民对其共同身份的认同,即中华民族共同体认同,这种认同涉及认知、情感、意向、行为等内核;从“知情意行”四位一体的角度出发,能够逐步构建对中华民族共同体的认同,从而达到提升中华民族共同体意识的目标[7]。其中,认知、情感、意向是心理活动,行为是实践过程,铸牢中华民族共同体的意义在于通过推动认知、情感、意向的积极转变从而实现行为的落地。为使宏观的中华民族共同体意识具有可操作性,本文从认知、情感、意向、行为四个维度出发,依次选取感知相似性、族际接触意愿、政策支持态度、助人行为等建构中华民族共同体意识的心理成分。

感知相似性(perceived similarity)具有认知的成分,是各民族之间的共同认知,是群体形成的关键和群际关系的核心,是共同体意识的开端和心理基础[8]。感知相似性能够帮助个体理解和推断他人的想法和情绪,以实现自我与他人的心理融合从而产生共同感,这种统一或共同的认知体验能够促使各民族成员之间生成高度的契合感和认同感,有助于促进跨民族间的相互理解,提高跨种族关系的质量[9]。因此,感知相似性是群体成员之间交流、维持群体持久性和凝聚力的关键因素,能够帮助人们识别共同点并促进彼此之间的联系,促进彼此产生精神依赖和情感共鸣,从而提高中华民族共同体意识[10]。所以,感知相似性对于铸牢中华民族共同体意识具有重要的心理构建意义,跨民族的感知相似性既能够凝聚民族力量,也是中华民族共同体意识的心理基础。

族际接触意愿(intergroup contact intention)代表情感联结,当接触意愿上升时,情感态度也将正向提升,为群体间进一步的深入了解提供了可能,增加了群体成员间彼此了解和学习的机会,进而模糊群体分类的界限,提高共同体认同。根据共同内群体认同理论(Common Intergroup Identity Model,CIIM),群际接触能够通过减弱内群体认同程度增加对共有身份的认同[11],当不同群体成员认识到他们属于一个共同的群体类别时,对原有内群体的认同程度会降低,对共同身份的认同感会增强,进而使群体间的差异感减少。群际接触可以弱化民族间的差异并减轻民族本质论信念,以藏族大学生为被试的一项研究发现群际接触和民族本质论之间呈现显著的负相关[12];不同居住环境下的少数民族被试在本质论信念程度上存在显著差异,这种差异是由群体间接触程度的不同引起的[13]。因此,族际接触意愿是群际关系的一项重要指标,反映了不同社会群体之间的相互作用,是中华民族共同体意识中的感受系统。

政策支持态度(policy support attitude)具有意向效果,能够促进人们的态度向行为层面转变,如果群体成员认为他们共享了共同的价值观,则会出现群体间的认同,从而推动政治行为[14,15],因此政策支持态度能够反映民族认同水平,并且这种认同能够驱动大众的政治态度和行为。社会和政治的冲突大部分源于群体之间信仰的差异,为了实现各自的政治目标,群体可能会产生冲突或为了共同利益进行合作,其中核心价值观的差异能够预测基于群体的政策支持态度[16,17],不同群体间持有的价值观对人们的政策支持态度有深远的影响[18,19],因此对政策的支持态度反映了对群体的认同,是中华民族共同体意识中的动力系统。

助人行为(helping behavior)是行为层面的表现,代表其在情感上产生了共同内群体偏爱,并在行为上表现出与共同内群体有关的动机和倾向。[20]助人行为是共同体认同建立的关键转变。共同内群体身份可以增强个体对原本的外群体的积极情感,并增强对共同内群体的亲社会动机,从而产生相应的亲社会行为[21,22]。助人行为是亲社会行为的一种重要表现形式,因此个体对群体内成员表现出较高的助人倾向,就表明其具有较高的共同内群体认知和共同内群体偏爱。助人行为与共同体认同有正向相关,是中华民族共同体意识中的执行系统。

(三)时间知觉与中华民族共同体意识

对时间的知觉偏好会影响到人们的决策从而产生更广泛的影响。一项有关共同体建构的研究表明,过去时间取向下人们会有更大的动机做出选择,表达对遥远的未来更大的担忧,从而激发更高的共同体认同[23];也有研究指出启动过去时间知觉,如怀旧意识,能够促进亲社会行为并降低外群体偏见[24],进而影响群际关系。一项有关环保主题的研究也表明,启动未来时间知觉能够激发为未来做准备的意向,使人们更多考虑未来,从而提升人们对环境的关注度和环保政策的支持度[25]。环保议题作为一种短期内难以见到成效的议题,对于作为长期目标的共同体构建具有借鉴意义,因此启动被试的过去或未来时间知觉或许能够对中华民族共同体意识产生促进作用。

H1:启动过去和未来时间知觉能够促进中华民族共同体意识。

文化塑造着人们思考和反应的方式,来自不同文化背景的个体在时间知觉上存在一定的差异,这种文化差异也会进一步作用到时间知觉中。少数民族相较于汉族更加注重传统文化的传承,从古至今的文化传承方式和传承技法能够加强少数民族间过去与现在的联结[26],这种不同民族间文化的差异也会反映在时间知觉取向中,因此少数民族相比于汉族可能会更倾向于以过去时间知觉为导向。

H2:汉族被试与少数民族被试在时间取向上存在差异,汉族被试在未来时间感知导向下中华民族共同体意识更强,少数民族在过去时间感知导向下中华民族共同体意识更强。

时间知觉广度的不同会对个体的心理和行为产生不同的影响[27],时间知觉广度越小,人们对过去或未来事件的感知距离会越远,更难以提取与过去或未来有关的信息,相反,时间知觉广度越大,人们对过去或未来事件的感知距离就会越近,更容易提取与过去或未来有关的信息。在时间感知的过程中,个体的时间知觉广度(大、小)与时间知觉取向(过去、未来)均会影响他们对时间的体验和认知。在时间维度上,自我是过去、现在、未来自我构成的集合体和连续体,当个体感受到过去、现在和将来的自我是同一个自我时,在时间维度上就表现出了连续性和一致性,即自我连续性(self-continuity)[28]。研究表明,时间知觉广度与自我连续性之间存在一定的联系,时间知觉广度越大,当前自我与过去和未来自我的心理距离便越近,能够派生出更强的自我感,从而增强自我同一性和连续性;将个体当前的信念和价值观进行延伸,以延长自我在时间维度上的存在并产生持久性的影响[29-31]。因此,时间知觉广度对共同体意识的影响很有可能是通过自我连续性的提升产生作用的。

H3:时间知觉广度越大,则中华民族共同体意识越强,自我连续性从中起到中介作用。

二、实验1 时间知觉取向对中华民族共同体意识的影响

(一)实验设计与被试

实验1采用时间知觉取向(过去组vs.控制组vs.未来组)的被试间实验设计,因变量为感知相似性、族际接触意愿、政策支持态度、助人行为(金钱、时间)。根据以往研究的效应量(d=0.6),α错误概率为0.05,检验效能Power(1-β)为0.8,使用g*power估计最小样本量为159。采取方便取样,共收集被试172人:控制组55人,过去时间知觉组58人,未来时间知觉组59人,其中男性94人,女性78人;少数民族51人,汉族121人;平均年龄26±5.78岁。

(二)实验程序与实验材料

实验流程如下:随机分配被试至控制组、过去时间知觉组和未来时间知觉组,依次完成事件反思任务,即感知相似性量表、族际接触意愿量表、政策支持态度量表和助人行为量表。

实验中涉及到的材料如下:

时间知觉启动:采用事件反思任务范式(ERT,Event Reflection Task)启动被试对过去的回忆和未来的想象[32]。过去组回忆一件难以忘怀的事件,未来组想象希望因为什么被铭记,控制组描述生活中的日常事件,每组被试均需要详细描述事件,并列出4个最能代表该事件的关键词。感知相似性测量:采用修订后Batson等人的感知相似性问卷[33],该问卷共3道题目,例如“你觉得汉族和少数民族在多大程度上相似”,采用7点记分,得分越高表明感知到的相似性越强。

族际接触意愿测量:采用修订后Crisp和Husnu等人的族际接触意愿量表[34],共10个题目,例如“如果你遇到其他民族的人,你是否想与他/她们聊天”等,采用9点记分,得分越高则表示族际接触意愿越强。

助人行为测量:采用Nelson和Norton的金钱和时间助人决策情境任务[35],并将情境进行本土化,助人情境分为两种,提供金钱和提供时间,金钱助人0-10元至80-90元,时间助人0-7天,得分越高表明助人倾向越高。以下是两种助人情境的样例材料:

(1)金钱助人情境:本心理重点实验室正与少数民族地方政府合作,计划开展铸牢中华民族共同体意识的研究和宣传教育活动,全面推进中华民族共有精神家园建设。包括但不限于开展少数民族地区普通话教学推广、组织跨民族友谊沙龙以及开展公众宣传活动等。如果本次实验有90元的报酬,你愿意捐给这个项目多少钱? 元。(0-10元至80-90元,共9个选项)。

(2)时间助人情境:该项目计划开展为期一周的宣传活动,组织题为“铸牢中华民族共同体意识”的系列讲座,目前急需志愿者帮助,如果未来一周你有充足的时间,你愿意为该项目提供帮助的时间为 天。(请填0-7天)。

政策支持态度测量:改编自李爱梅等的环保政策支持度问卷[25],将题目中的环保政策更换为二十大报告中关于少数民族政策的材料,共5个题目,例如“你有多支持这项民族政策,你愿意投入多少时间支持民族政策”,采用7点记分,得分越高表明对民族政策的支持度越高。

(三)实验结果

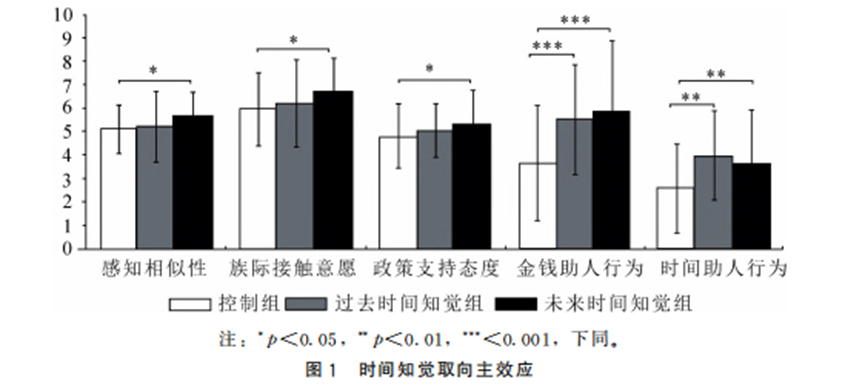

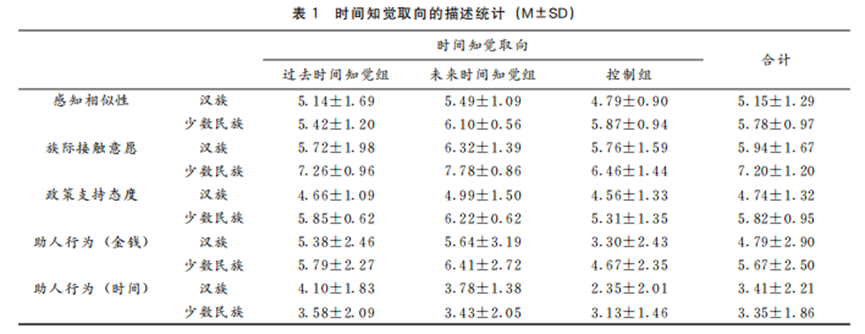

2(民族:汉族,少数民族)×3(时间知觉:控制组,过去组,未来组)两因素方差分析显示如图1。

感知相似性中时间知觉取向主效应边缘显著,F(2,169)=2.80,p=0.063,ηp2=0.033,控制组(M=5.08)显著低于未来时间知觉组(M=5.67),p=0.012,未来时间知觉组高于过去时间知觉组(M=5.22),差异边缘显著,p=0.054。族际接触意愿中时间知觉取向主效应显著F(2,169)=4.50,p=0.013,ηp2=0.051,控制组(M=5.95)显著低于未来时间知觉组(M=6.74),p=0.01,未来时间知觉组高于过去时间知觉组(M=6.23),差异边缘显著,p=0.089。政策支持态度中时间知觉取向主效应显著,F(2,169)=3.56,p=0.031,ηp2=0.041,控制组(M=4.76)显著低于未来时间知觉组(M=5.35),p=0.018。金钱助人中时间知觉取向主效应显著,F(2,169)=7.48,p=0.001,ηp2=0.083,控制组(M=3.67)显著低于过去时间知觉组(M=5.52)与未来时间知觉组(M=5.86),ps<0.001。时间助人中时间知觉取向主效应显著,F(2,169)=3.56,p=0.031,ηp2=0.041,控制组(M=2.56)显著低于过去时间知觉组(M=3.93)与未来时间知觉组(M=3.63),ps<0.01。民族在感知相似性、族际接触意愿、政策支持态度中主效应显著,ps<0.05,少数民族被试高于汉族被试。时间知觉取向与民族交互作用均不显著,ps>0.05。表1是对时间知觉取向的描述统计。

实验1探究了过去与未来时间知觉对中华民族共同体意识的促进作用,结果显示,相较于控制组,启动过去和未来时间知觉对中华民族共同体意识均有一定的促进作用,验证了假设1。然而,实验结果并没有符合假设2的预期,即少数民族与汉族被试在时间知觉取向上存在偏好差异,这可能由于实验1中汉族被试占大部分,从而导致整体上未来时间知觉组的促进效果优于过去时间知觉组;还可能因为采用的时间反思任务是由被试自由回忆,从而导致在事件的时间距离感知上存在个体差异。为了进一步探究民族差异是否存在,实验2中进一步控制了混杂因素,平衡了少数民族被试与汉族被试的数量,并固定了时间知觉的启动距离。

三、实验2 时间知觉取向的民族差异与时间知觉广度对中华民族共同体意识的影响

(一)实验设计与被试

实验2采用时间知觉取向(过去组vs.未来组)的被试间实验设计,并对时间知觉广度进行了测量,因变量为感知相似性、族际接触意愿、政策支持态度、助人行为(金钱、时间)。使用g*power估计最小样本量为128人,采用方便取样,共收集被试171人。其中过去组89人,未来组82人;男性64人,女性107人;汉族95人,少数民族76人;平均年龄23.80±8.93岁。

(二)实验程序与实验材料

实验程序如下:随机分配被试至未来时间知觉和过去时间知觉启动组;启动时间知觉取向并测量时间知觉广度,随后完成感知相似性量表、族际接触意愿量表、政策支持态度量表和助人行为量表。

实验中涉及到的材料如下:

时间知觉启动任务:使用Ji等人对时间知觉的启动方式[36],要求被试向前或向后回忆同一时间距离下的时间,例如“请回忆/想象,去年/明年的这个月你在做什么”,并用四个词语描述。

时间知觉广度测量:要求被试在完成回忆/想象任务后,同时指出这一时刻与现在的距离,7点计分(1感觉就像昨天/明天,7感觉非常遥远)。得分高者表明其认为这一时刻与现在的自己距离遥远,意味着时间知觉广度较窄,得分低者时间知觉广度较宽[36]。

自我连续性测量:给被试呈现两个圆圈,一个代表现在的自己,另一个代表过去/未来的自己。两个圆圈重叠的部分越多,表示“现在的自己”和“过去/未来的自己”之间的联系越紧密。共有7组圆圈,重叠度不同,被试需要选择最符合自身的一组圆圈,数值越大表示自我连续性越高。

感知相似性、族际接触意愿、政策支持态度和助人行为测量同实验1。

(三)实验结果

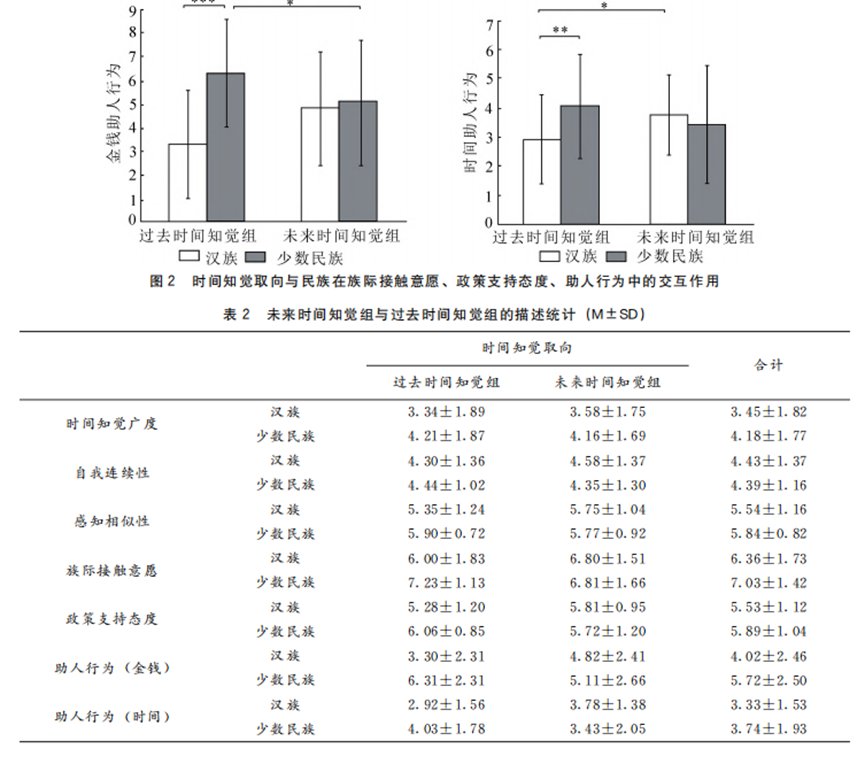

2(民族:汉族,少数民族)×2(时间知觉取向:过去组,未来组)两因素方差分析显示如图2。

在感知相似性中,民族主效应边缘显著,F(1,170)=3.38,p=0.068,ηp2=0.020,少数民族高于汉族(5.84vs.5.54);时间知觉取向主效应及与民族的交互作用均不显著,ps>0.05。族际接触意愿中,民族主效应显著,F(1,170)=7.00,p=0.009,ηp2=0.040,少数民族显著高于汉族(7.03vs.6.36);时间知觉取向与民族的交互作用显著,F(1,170)=6.98,p=0.009,ηp2=0.040。简单效应分析显示,过去组少数民族显著高于汉族(7.23vs.6.00,p<0.001),未来组的汉族显著高于过去组(6.80vs.6.00,p=0.009)。在政策支持态度中,民族主效应显著,F(1,170)=4.36,p=0.038,ηp2=0.025,少数民族显著高于汉族(5.89vs.5.53);民族与时间知觉取向交互作用显著,F(1,170)=7.09,p=0.009,ηp2=0.041。进一步分析发现,过去组少数民族显著高于汉族(6.06vs.5.28,p<0.001),未来组汉族显著高于过去组(5.81vs.5.28,p=0.009)。金钱助人行为中,民族主效应显著,F(1,170)=19.95,p<0.001,ηp2=0.107,少数民族显著高于汉族(5.72vs.4.02);民族与时间知觉取向交互作用显著,F(1,170)=13.62,p<0.001,ηp2=0.075。过去组少数民族显著高于汉族(6.31vs.3.30,p<0.001),未来组汉族显著高于过去组(4.82vs.3.30,p=0.002),而在少数民族中过去组显著高于未来组(6.31vs.5.11,p=0.030)。时间助人行为中,时间知觉取向与民族的交互作用显著,F(1,170)=7.79,p=0.006,ηp2=0.045,过去组少数民族显著高于汉族(4.03vs.2.92,p=0.003),未来组汉族显著高于过去组(3.78vs.2.92,p=0.014),民族和时间知觉取向主效应均不显著,ps>0.05。表2是对未来时间知觉组与过去时间知觉组的描述统计。

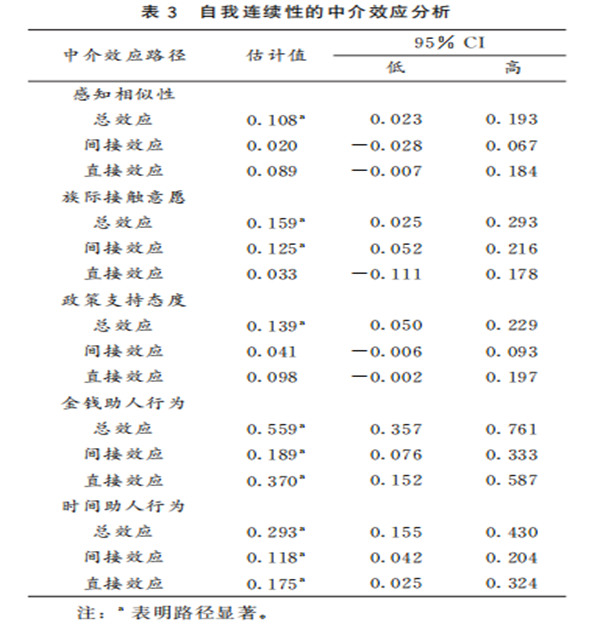

以时间知觉广度为自变量,感知相似性、族际接触意愿、政策支持态度和助人行为作因变量,自我连续性为中介变量进行中介效应分析。(表3)

其中,时间知觉广度与四个因变量之间的总效应均显著,这表明时间知觉广度对中华民族共同体意识具有较好的预测性,时间知觉广度大者具有更强的中华民族共同体意识。自我连续性在时间感知广度与助人行为(金钱、时间)和族际接触意愿之间存在中介效应(图 3),与政策支持态度和感知相似性的中介效应不成立。

由此可见,实验2出现了民族偏好,在汉族被试中,未来组的中华民族共同体意识要强于过去组;少数民族被试中,过去组的中华民族共同体意识要强于未来组,这一结果印证了假设2中的民族差异。并且时间知觉广度对感知相似性、族际接触意愿、民族政策支持和助人行为均有较好预测性,其中自我连续性在族际接触意愿与助人行为中有显著的中介作用,在感知相似性与民族政策支持中未见显著。

四、总讨论

(一)时间知觉取向的民族差异

本研究的结果显示,少数民族与汉族被试在时间知觉取向上存在差异,少数民族被试偏好过去时间知觉取向,汉族被试偏好未来时间知觉取向。根据差异认同理论(Differential Identification Theory),个体在社会中形成认同感时会考虑与群体的相似之处和差异之处。当个体与群体在某些方面存在相似之处时,个体更容易接受群体的价值观、信念和行为方式,形成内部认同;而当个体与群体在某些方面存在差异之处时,个体对群体的认同感可能会减弱,或产生抵触和反对的态度。因此在社会互动和社会化过程中,个体会通过对自身与群体的比较来评估自己的身份和价值,由于每个群体都有其独特的特点和经历,因此不同群体在时间知觉取向上的侧重点也可能不同。例如,少数民族历史和文化传统非常丰富,注重祖先崇拜和传统习俗的传承,通过口述传统和仪式活动来保留和传承文化记忆,认为过去的历史和传统是文化认同和民族自豪感的重要来源[37];且一些少数民族的社会结构较为稳定,注重传统和权威,因此过去的历史和经验在决策中占据重要地位,可能更加注重过去的历史和传统。而汉族居住地经济相对发达,现代化程度高,受到其他文化的冲击较大,社会结构较为灵活,更注重创新和变革,未来的发展和机遇成为关注重点,更加关注未来的发展和创新等。这些群体差异可能会影响个体的时间知觉取向,并进一步影响他们的行为和生活方式。

因此,在建构铸牢中华民族共同体意识的路径时,可以从少数民族和汉族对时间知觉取向的偏好入手,有侧重地开展助推策略。如在少数民族聚集地强化“中华民族大家庭”的历史文化认同,加强共同的历史集体记忆,可以依托少数民族中的传统仪式活动、重大节日、事件、人物或物品,组织与民族事务相关的庆祝活动、纪念大会等,并通过立法规范这些活动来强化民众的集体记忆[38];与此同时结合少数民族的优秀传统文化不断创造更多共同的历史记忆和社会记忆。在汉族聚集地大力弘扬中华民族伟大复兴的中国梦,进一步激发共同的民族情感和精神力量,增进民族间的认同,倡导中华民族共建共享的未来愿景等。

(二)时间知觉广度能够预测中华民族共同体意识

本研究的两个实验中均出现了显著的民族主效应差异,发现少数民族被试的中华民族共同体意识要强于汉族被试。虽然在大众的视角下,铸牢中华民族共同体意识多是以少数民族为主体,但在本研究中少数民族的中华民族共同体意识反而更强。根据实验2的结果显示,时间知觉广度越大,则中华民族共同体意识越强,这可能是因为少数民族的时间知觉广度要比汉族被试更宽;也有可能存在社会赞许效应,导致少数民族被试更在意社会评价的影响;更是因为国家在少数民族地区持续进行的中华民族共同体建设活动取得了显著成效,使得我国少数民族地区总体的国家认同和共同体认同有了显著提升。

这一结果启示我们,面向少数民族群体的共同体意识建设固然重要,但也不可忽视汉族群体共同体意识的培育。在继续深化少数民族地区共同体建设的同时,汉族聚集地也需积极开展多民族交往交流交融活动,增加他们之间的接触机会,促进群体成员间彼此了解。因为共属于一个群体时,往往会假设群体中的人与自己相似[39],这种假设能够激发共同的动机,建立群体安全感和信任感,使汉族群体成员发现自己的群体与少数民族群体间更多的相似性[40,41],进而模糊群体分类的界限,提高汉族群体的共同体认同。此外,未来应继续大力推广普通话教学,促进民族融合,让少数民族在汉族群体中常态化地促进这一目标,使群体成员间发现彼此之间的共同点以维持群体连续性,从而促进更多的互动行为,提升对少数民族群体的接纳程度,实现双向奔赴。

(三)研究贡献与展望

本文从心理时间视角探索了时间知觉取向和时间知觉广度与中华民族共同体意识之间的关系。以往关于时间知觉的研究多集中在决策、跨文化(中西方文化差异)等领域[25,36,42],对于少数民族和汉族由于文化差异引起的时间知觉差异关注较少;且以往关于铸牢中华民族共同体意识的研究也鲜少从时间视角出发,因此两个研究领域均未建立起完备的理论体系。本研究通过探讨时间知觉在铸牢中华民族共同体意识的过程中所起的作用,为该领域的进一步发展提供了依据。

虽然本研究对时间知觉与中华民族共同体意识之间的关系作了初探,但该领域目前的相关研究较少,仍存在许多科学问题没有解决。例如,在本研究中自我连续性仅在时间知觉广度与族际接触意愿和时间知觉广度与助人行为中存在显著的中介作用,对感知相似性与政策支持态度的中介效应未见显著,这可能是由于自我连续性能够影响亲社会行为[24],族际接触意愿和助人行为均有一定亲社会属性,而感知相似性与政策支持态度的时间知觉广度较小,亲社会属性较低,因此中介效应未成立,其间可能存在其他尚未确定的内在心理机制,未来可在此基础上进一步探索。另外,除时间知觉的取向和广度外,时间知觉的其他维度,如时钟时间取向和事件时间取向的民族差异是否存在?这些特定的民族文化又是如何影响时间知觉的?除群体性特征外,个体差异如年龄、性别、职业等是否会进一步影响时间知觉与共同体意识之间的关系?时间知觉与中华民族共同体意识是一个宽泛的主题,本研究仅聚焦在取向和广度进行了初步探索,未来可在此基础上,由点及面地展开更加系统的研究。

(四)研究结论

(1)过去时间知觉和未来时间知觉均能促进中华民族共同体意识;汉族被试以未来时间知觉促进共同体意识效果更佳,少数民族则是以过去时间知觉促进共同体意识效果更佳。

(2)时间知觉广度越宽,中华民族共同体意识越强,其中自我连续性在时间知觉广度与族际接触意愿和时间知觉广度与助人行为中有显著的中介作用。

参考文献:

[1] 管健.铸牢中华民族共同体意识的心理助推路径[J].中华民族共同体研究,2022,(3).

[2] 李静,强健.共同内群体认同视角下铸牢中华民族共同体意识研究 [J].西南民族大学学报 (人文社

会科学版),2021,(10).

[3] 纪丽君,吴莹,杨宜音.中国人的时间知觉广度[J].心理学报,2023,(3).

[4] 郑磊,甘怡群.未来取向的时间感知特征和分子遗传学研究概述 [J].西南大学学报 (社会科学版),

2017,(5).

[5]Ji L J, Guo T, Zhang Z,e tal.Looking into the past: Cultural differences in perception and representation of past information [J].Journalof personality and social psychology,2009,96 (4).

[6] Shechter O G, Durik A M, Miyamoto Y, et al. The role of utility value in achievementbehavior:

The importance of culture [J].Personality and social psychology bulletin, 2011, 37 (3).

[7] 管健,杭宁.知情意行:四维一体铸牢中华民族共同体意识[J].南开学报(哲学社会科学版), 2021,(6).

[8] 李静,温梦煜.从社会分类视角看族群认同[J].华南师范大学学报(社会科学版),2016,(1).

[9] 管健,刘小睿,赵礼.跨民族友谊增强接触意愿:群际焦虑的中介与群际共同命运的调节作用[J].西北师大学报 (社会科学版),2023,(1).

[10] 赵玉芳,梁芳美.共同内群体认同促进民族心理融合:双向度测量与 SC-IAT检验[J].西北师大学报(社会科学版),2019,(3).

[11] Gaertner S L, Dovidio J F, Banker B S, et al. Reducing intergroup conflict :From superordinate

goals to decategorization, recategorization, and mutual differentiation [J]. Group Dynamics: Theory,Research, and Practice,2000,4 (1).

[12] 杨晓莉,闫红丽,刘力.双文化认同整合与心理适应的关系:辩证性自我的中介作用[J].心理科学,2015,(6).

[13] 高承海,万明钢.群际接触减少偏见的机制:一项整合的研究 [J].心理科学,2018,(4).

[14] Achen C, Bartels L. Democracy for Realists: Holding up a Mirror to the Electorate [J]. Juncture,2016,22 (4).

[15] Kinder D R, Kalmoe N P. Neither liberal nor conservative: Ideological innocence in the American

public [M].University of ChicagoPress,2017.

[16] Goren P, Schoen H, Reifler J, et al.A unified 40 theory of value-based reasoning and US public

opinion [J]. Political behavior, 2016, 38 (4).

[17] Kinder D R, Winter N. Exploring the racial divide: Blacks,whites, and opinion on national policy [J]. American Journalof Political Science,2001,45 (2).

[18] Ahler D J.Self-fulfilling misperceptions of public polarization [J].The Journal of Politics,2014,76 (3).

[19] Andre L, Van Vianen A E M, Peetsma T T D, et al. Motivational power of future time perspective:Meta-analyses in education, work, and health [J].PloS one, 2018, 13(1).

[20] Hehman E, Gaertner S L, Dovidio J F, e tal. Group status drives majority and minority integration preferences [J].Psychological Science, 2012,23 (1).

[21] Scroggins W A, Mackie D M, Allen T J, et al. Reducing prejudice with labels: Shared group memberships attenuate implicit bias and expand implicit group boundaries [J].Personality and Social PsychologyBulletin, 2016, 42(2).

[22] Hopkins N, Reicher S D, Khan S,et al. Explaining effervescence: Investigating the relationship between shared social identity and positive experience in crowds [J].Cognition and Emotion, 2016, 30(1).

[23] Wade-Benzoni K A.Legacy motivations & the psychology of intergenerational decisions [J]. Current opinion in psychology,2018,26 (4).

[24] 方建东,常保瑞.怀旧与亲社会行为的关系:一个有中介的调节模型 [J].心理发展与教育,2019,(3).

[25] 李爱梅,王海侠,孙海龙等.“长计远虑”的助推效应:怀孕与环境跨期决策[J].心理学报,2018,(8).

[26] 娜仁琪琪格.新时代少数民族文化的传承与创新发展[J].人民论坛,2022,(4).

[27] Shipp A J,Aeon B.Temporal focus:Thinking about the past,present, and future [J].Current Opinion in

Psychology,2019,26 (4).

[28] Chandler M J, Lalonde C E, Sokol B W, et al. Personal persistence,identity development,and suicide:A study of Native and non-Native North American adolescents [J]. Monographs of the society for research in child development,2003,68(2).

[29] Sedikides ,C., Wildschut, T., & Baden, D. Nostalgia: Conceptual issues and existential functions [A]. Handbook of experimental existential psychology [C].New York: Guilford Press,2004:200-214.

[30] Sedikides C, Wildschut T, Gaertner L, et al. Nostalgia as enabler of self-continuity [A].Selfcontinuity:Individual and collective perspectives [C].New York,NY:Psychology Press,2008: 227-239.

[31] Wade-Benzoni K A.Legacy motivations & the psychology of intergenerational decisions [J]. Current opinion in psychology,2019,26.

[32] Cheung W Y, Sedikides C, Wildschut T. Induced nostalgia increases optimism (via socialconnectedness and self-esteem) among individuals high,but not low,in trait nostalgia [J]. Personality and Individual Differences,2016,90.

[33] Batson C D, Lishner D A, Cook J,et al. Similarity and nurturance: Two possible sources of empathy

for strangers [J]. Basic and applied social psychology,2005,27(1).

[34] Crisp R J, Husnu S. Attributional processes underlying imagined contact effects [J]. Group Processes& Intergroup Relations,2011,14 (2).

[35] Nelson L D, Norton M I. From student to superhero: Situational primes shape future helping[J].Journal of experimental social psychology, 2005,41 (4).

[36] Ji L J, Hong E K, Guo T,et al.Culture, psychological proximity to the past and future,and self-continuity [J].European Journal of Social Psychology,2019,49 (4).

[37] 赵伦娜,陈立鹏.文化传承视域下铸牢中华民族共同体意识教育研究 [J].学术探索,2023,(2).

[38] 王延隆,吴海涵.强化集体记忆:铸牢中华民族共同体意识的重要维度 [J].河北学刊,2023,(5).

[39] Stathi S, Cameron L, Hartley B, e tal. Imagined contact as a prejudice-reduction intervention in

schools:The underlying role of similarity and attitudes [J ]. Journal of Applied Social Psychology,2014,44 (8).

[40] Ng Y L,Kulik C T, Bordia P.The moderating role of intergroup contact in race composition,perceived similarity, and applicant attraction relationships [J]. Journal of Business and Psychology,2016,31 (9).

[41] Robbins J M, Krueger J I. Social projection to in groups and outgroups: A review and meta-analysis[J].Personality and social psychology review,2005,9 (1).

[42] Hershfield, H. E., & Bartels, D. M. (2018). The future self [A]. In G. Oettingen, A.T. Sevincer, & P. Gollwitzer (Eds.), The psychology of thinking about the future [C].The Guilford Press,2018:89-109.

Orientation and Breadth: The Significance of Tem poral Perception in Solidifying the Consciousness of a Com m unity for the Chinese Nation

GUAN Jian, ZHOU Meng-fei

Abstract: Solidifying the consciousness of a community for the Chinese nation is an important strategy for governing the country and achieving national development and national rejuvenation. This article aims to explore the influence of temporal perspective and breadth of the temporal focus on the consciousness of a com m unity for the Chinese nation ( perceived similarity , intergroup contact intention , policy support attitude , helping behavior ) by manipulating temporal perspective and measuring breadth of temporal focus. The results show that there are ethnic preferences in the promotion effect of temporal perspective on the sense of the Chinese nation com m unity. Minority subjects tend to prefer past time orientation , while H an subjects tend to prefer future time orientation. The breadth of temporal information focus can predict the consciousness of a com m unity for the Chinese nation , and self-continuity plays a mediating role between breadth of temporal information focus and intergroup contact intention , also in breadth of temporal information focus and helping behavior. This study reveals the differences and psychological mechanisms between temporal perception and the consciousness of a com m unity for the Chinese nation.

Key words: the consciousness of a com m unity for the Chinese nation;temporal orientation; breadth of temporal focus;self-continuity

(责任编辑:王明丽)

初审:伍鹏辉

复审:罗士琰

终审:蒋立松