摘要:铸牢中华民族共同体意识教育是维护国家统一、民族团结及社会稳定的重要基石,当前学术界关于该领域的研究主要从本体论、认识论和实践论层面展开,但鲜有对铸牢中华民族共同体意识教育教材的探讨。将高校铸牢中华民族共同体意识教育教材置于互文性理论框架下,构建以互文单元为基础,以互文模式为符意传递路径,以互文主体为意义建构方式,以互文目标为价值旨归,最终指向个体铸牢中华民族共同体意识知识系统建立、情感浸润涵养、人格雕琢成型、行为规范养成的实践模型。聚焦于高校教育教学实践,这一模型应落实为高校铸牢中华民族共同体意识教育的教学逻辑,即回归对母体文本教学的整体性认识,形成特有性解构逻辑;关照互文本教学内在展开过程,形成类有性建构逻辑;重视教学过程互文本性与主体间性的转换,形成独有性重构逻辑。

关键词:中华民族共同体意识;中华民族共同体意识教育;互文性;教学逻辑

铸牢中华民族共同体意识教育是铸牢中华民族共同体意识的重要途径,是维护国家统一、民族团结及社会稳定的重要基石,是实现中国式现代化和中华民族伟大复兴的战略性工程。2014年,在第二次中央新疆工作座谈会上,习近平总书记创造性提出“中华民族共同体意识”重大论断,奠定了铸牢中华民族共同体意识教育的理论基石。[1]2017年,“铸牢中华民族共同体意识”被写入十九大党章,成为全党全国各族人民的共同意志。[2]2021年,中央民族工作会议强调“铸牢中华民族共同体意识”是新时代党的民族工作的“纲”,所有工作都要向此聚焦。[3]2023年,中共中央政治局召开第九次集体学习时强调,要铸牢中华民族共同体意识,推进新时代党的民族工作高质量发展。[4]在此政策背景下,铸牢中华民族共同体意识教育成为教育界研究的热点话题。学术界多从铸牢中华民族共同体意识教育的本体论、认识论、实践论等维度展开研究,但鲜有对铸牢中华民族共同体意识教育教材的研究。众所周知,教材是一个教育体系的核心,它关系着教育的方向、目标和内容,对教育发展的长远规划具有重要的指导作用。因此,对高校铸牢中华民族共同体意识教育教材的互文性框架以及它的教学逻辑进行研究具有重要意义。

一、回归文本:高校铸牢中华民族共同体意识教育的现实诉求

当下,学术界关于铸牢中华民族共同体意识教育的研究如火如荼,各学者的认识观点各异、重点不一、各有千秋,主要聚焦于三个维度。其一,铸牢中华民族共同体意识教育本体论研究,主要对铸牢中华民族共同体意识教育的本质内涵、内容逻辑、水平评估与测量工具进行探讨,认为铸牢中华民族共同体意识教育是“学生在社会化过程中形成的对中华民族共同体的认知、情感、态度、评价和认同等一系列心理活动的总和”[5],是“推动学生中华民族共同体意识知行发展”[6]的教育过程,应从学生“认知、情感、人格”三个维度进行测评[7]。其二,铸牢中华民族共同体意识教育认识论研究,主要是将铸牢中华民族共同体意识教育置于知识社会学、政治心理学、空间社会学等理论视角下,对铸牢中华民族共同体意识教育的逻辑层次、教育机制、行动路向进行分析。其三,铸牢中华民族共同体意识教育实践论研究,主要是从微观实践层面对铸牢中华民族共同体意识教育教学、课程建设[8]过程中的现实境遇、影响因素、具体路径[9]等问题展开探讨。

已有研究从不同视域、不同程度阐释了铸牢中华民族共同体意识教育的本质内涵、知识结构、育人路径,为高校铸牢中华民族共同体意识教育提供了丰富的理论支撑。但从语言学、符号学、结构主义等视角切入,对铸牢中华民族共同体意识教育知识的排列及构建过程、教材内容编写过程的研究却长期付之阙如。教材是教育教学的主要依据,是立德树人的重要载体,如何构建铸牢中华民族共同体意识教育教材文本并捋清教材文本间的互文性逻辑,成为涵括铸牢中华民族共同体意识教育在内的高校思想政治教育的逻辑起点。这不仅关系中华民族共同体这一历史悠久、内涵丰富的知识体怎样辨别甄选、如何组织排列以及有效教学传授的问题,更关系着选取何种知识、知识以何种形态来构成中华民族共同体意识教育内容的问题[5]。研究发现,以文本间性为主要研究内容的“互文性理论”[10]为当前铸牢中华民族共同体意识教育教材研究提供一个新的理论视角。本文将铸牢中华民族共同体意识教育置于互文性理论框架下,尝试描绘高校铸牢中华民族共同体意识教育思政课教材、专业课教材、大思政课教材的知识生产过程,教材间的互文性逻辑以及教材的教学框架,探析高校铸牢中华民族共同体意识教育教材构建以及具体教学的内在机理。

二、互文性框架:理解高校铸牢中华民族共同体意识教育的一个视域

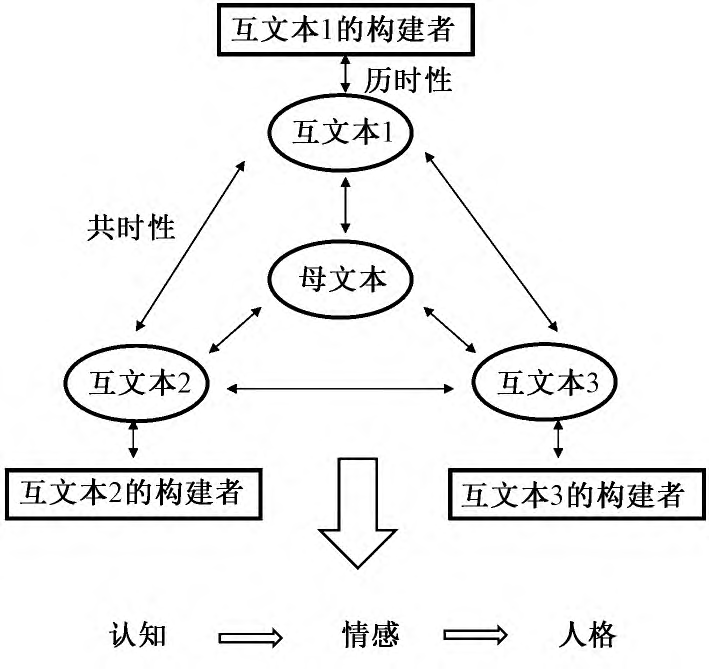

“互文性理论”是对两个或者两个以上文本(单元)之间发生的相互影响、牵涉和参照关系的研究[11],最初可以追溯到柏拉图的“模仿论”,他认为“一个文本与其他文本存在相互参照、渗透及指涉关系”[12],奠定了互文性理论的研究基础。之后,克里斯多娃在索绪尔、巴赫金等人的研究基础上正式提出“互文性”理论,认为“每一个文本都是对其他文本的吸收与转化,它们相互参照,彼此牵连,形成一个潜力无限的开放网络”[10],突破了结构主义的限制,将互文性理论置于社会历史维度中。在此基础上,罗兰·巴特将互文性理论拓展到文化领域,提出“互文性既是一种共时性的展开,也是一种历时性的绵续”[13],构建出历时性互文与共时性互文两种互文模式。之后,他还提出“作者已死”的观点,认为互文的主体“不应是文本结构,而需指向读者参与的意指实践(即作者、读者和批评家)”[14],将互文性关注的重点由文本的创造者转向读者与文本,在互文主体层面明确了主体、客体与文本三位一体的互文主体。里法泰尔提出互文性文本在语义上和语法上是一种等级化的“结构”,需要围绕“母体”来生成由连锁符号或“变量”组成的语义系统[11],构建出文本、互文本、符意的三向度关系,确定了母体文本与互文本双重因素的互文单元。他强调“文本对读者阐释文本意义的‘控制’和‘导向’作用”[15],认为文本是符号的一种形式,文本中的符意具有建构社会现实和意义的功能,将意识形态(个体政治心理)的研究与互文性理论进行联结,实现了互文性理论的目标从意义表达向个体政治心理(认知—情感—人格)的拓展。由此,基于各学者的理论探讨,构建起基于互文单元、互文目标、互文模式、互文主体四位一体的互文性理论框架(见图1①),为涵括铸牢中华民族共同体意识教育在内的高校思想政治教育提供了理论分析框架。

图1 互文性理论框架示意图

本研究认为,互文性理论框架是以母体文本与多元子文本(互文单元)的相互阐释与转化为文本(即教材)构建逻辑,以共时性互文与历时性互文为互文模式,以文本创造者与阅读者为互文主体,以促进个体政治心理发展(认知发展、情感深化、人格形塑)为互文目标的理论模型。其一,互文单元是以符意传递为旨归的文本单元,由母体文本与子文本构成。母体文本是指原始文本或元文本,子文本是在母体文本的基础上,对母体文本所要传达的符意进行解释、引证、说明的具体文本。母体文本与互文本是相对的概念,二者相互关联、相互解释、相互转化。其二,互文模式是以互文单元为基础,以互文目标为指向的不同文本之间相互引证的关系呈现形式,包括共时性互文与历时性互文。共时性互文是同一时空内文本的互文,既包括母体文本与互文本间的互文,也包括互文本之间的互文;历时性互文是指文本与环境的互文,即在不同的历史文化背景、生活空间的互文。共时性互文与历时性互文二者相互补充,相互印证,便于主体对所学内容的认识深化与创造性理解。其三,互文主体是指文本的主体与受体。文本主体即文本的创作者,文本受体即文本读者。二者是相互表征的个体,他们不仅参与共时性互文和历时性互文之中,更在文本的相互引证和相互建构之中起着主导作用。其四,互文目标是互文性理论的价值旨归与终极指向,涵括自运行目标与终极目标两个层面。互文自运行目标指向互文系统内部各要素的关系,通过符意传达实现母体文本与子文本或子文本之间的相互转化、相互阐释、相互证明,从而实现文本内容之间的传达。互文终极目标指向互文理论与外部世界的关系,是文本内容所负载的价值观以或隐性或显性的方式传递给个体,促进个体价值观念生成、情感转化、行为发展,最终促进人格完善。互文单元、互文模式、互文主体、互文目标四个维度共同构成互文性理论框架。该理论框架具有以下两方面的特点:一是文本间性与主体间性相统一。文本间性即母体文本与互文本间、互文本与互文本间的关联性;主体间性即文本的客体、主体与符意之间构成的三角关系,通过符意作为中介将主客体进行连接,从而促进主体意识的发展。二是合规律性与合目的性相统一。合规律性即不同文本的相互引证以时间维度和空间维度为手段,合目的性即通过“符意”传递,以促进个体认知、情感、人格发展。

三、实践尺度:高校铸牢中华民族共同体意识教育的互文性框架

互文性理论认为,“任何文本都由引文镶嵌而成,都是对另一个文本的吸收和转换”。[11]各互文本之间围绕母体文本,构建出文本、互文本和符意之间的三向度关系,最终指向个体认知、情感、人格政治心理的发展。以此为基,高校实践层面铸牢中华民族共同体意识教育互文性框架应是以互文单元为基础,以互文模式为符意传递路径,以互文主体为意义建构方式,以互文目标为价值旨归,最终指向个体知识系统建立、情感浸润涵养、人格雕琢成型、行为规范养成的行动框架。

(一)互文单元:母体文本与互文本

在高校铸牢中华民族共同体意识教育中,互文单元是关于铸牢中华民族共同体意识教育知识传递的教材文本,是包括政策性母体文本和实践性课程教材互文本在内的高校教育教学内容载体。其一,铸牢中华民族共同体意识教育的母体文本是党和政府关于铸牢中华民族共同体意识教育的政策、法规文件以及相关重要讲话内容,是党和国家意志的集中体现。它作为官方机构批准颁发的政策性文件,在高校思政课教材、专业课教材和大思政课教材等互文本编写过程中发挥着统领性作用。其二,铸牢中华民族共同体意识教育的互文本是指以符意传递为基础,以母体文本为核心,以高校课程教材为主要表征形式的文本内容。在高校铸牢中华民族共同体意识教育中,互文本可以分为以《中华民族共同体概论》为代表的直接文本和以思政课教材、专业课教材和大思政课教材为重要表征的间接文本。其中,作为直接文本的《中华民族共同体概论》是关于铸牢中华民族共同体意识教育的教材,是第一部全面系统阐释习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想的统编教材[16]。思政课教材指思想政治理论相关教材,是经过系统化、逻辑化编写的思政教材系统,是学生系统化学习铸牢中华民族共同体意识教育知识的重要文本载体。[17]专业课教材是专业知识系统的集中汇聚,是专业知识与思想政治理论知识的有机结合,兼具知识传递性与价值负载性。大思政课教材是指学校构建的学习性、生活性场域中所蕴含的精神文本(如校风校训)与制度性文本(如学生管理条例),对学生中华民族共同体意识的养成起到潜移默化、润物无声的作用。母体文本与互文本相互联系、相互补充,二者关系密不可分。一方面,互文本是母体文本的具象化表征,即直接文本和间接文本都体现了铸牢中华民族共同体意识教育的知识内容与价值观念,是母体文本进行知识传递与价值形塑的重要载体。另一方面,母体文本是互文本意义的凝练化表达,即母体文本作为互文本教材编写的政策性依据,体现了互文本教材的编写原则、内容要求和价值旨归。

(二)互文模式:共时性互文与历时性互文

高校铸牢中华民族共同体意识教育包括不同层级的互文单元,但各互文单元如何在保证内部自运行的前提下,与学校系统各要素进行双向互动则涉及互文模式的探讨。依据互文性理论内容,互文模式是互文单元与互文单元及其与所处环境之间的紧密联系,包括共时性互文与历时性互文[13],反映了互文单元之间的组织化程度与互文分配的对称性。高校铸牢中华民族共同体意识教育的互文模式指的是教材文本之间及其与学校场域内外的互文单元相互引证模式,包括共时性互文与历时性互文两种模式。其一,共时性互文模式,即高校铸牢中华民族共同体意识教育内部各类型教材间的互文。高校铸牢中华民族共同体意识教育教材的编写源于国家意志下铸牢中华民族共同体意识教育的政策制度文本即母体文本,其与实践过程中高校铸牢中华民族共同体意识教育教材互文本相互印证。同时各互文本之间又以涵括铸牢中华民族共同体意识教育在内的思想政治教育理念为核心,文本内容之间相互引用、借鉴,使得思政课程与课程思政同向同行,共同指向个体对于铸牢中华民族共同体意识的理论认同、情感认同和行为认同。其二,历时性互文模式,这一互文模式表现为教材与环境的互文,即高校铸牢中华民族共同体意识教育的各类教材文本内容与学校和社会空间的互动。铸牢中华民族共同体意识教育的教材文本是广泛的社会空间的知识“流入”,通过教师实现对知识的再生产、再脉络化、再整合,进而完成理论知识向教学知识的转化。如果说共时性互文可以被看作学校教材文本的“内延”,是不同专业学科教材之间的相互关联,那么历时性互文则可以被看作学校空间主动“外延”,与广泛的社会空间建立联系,从而完成课程的实际构建。学校空间与广泛的社会空间的这种互动关系,对于学生形成对课程知识的有意义理解起着至关重要的作用。

(三)互文主体:三位一体与和而不同

在学校场域内,铸牢中华民族共同体意识教育应基于教材内容进行知识的传递与意义的构建,即这一过程需依靠主体对于中华民族共同体意识的理解与传递。正如互文性理论所述,“主体对语言的理解和解释是文学具有历史性的一个重要因素”[18],文本意义的传递涉及互文系统中不同主体对互文单元的理解。循此而论,在高校铸牢中华民族共同体意识教育过程中,作为教育教学双主体的教师与学生,与教材共同构成了高校开展铸牢中华民族共同体意识教育的互文主体。聚焦于高校教育教学实践,其表征为三位主体在思政课程、专业课程和大思政课程①中通过主体的互动进行铸牢中华民族共同体意识教育意义的建构与价值的传递。其一,在思政课教学过程中,教师掌握着系统的思政知识体系,是进行思想政治教育教学的主体;教材是思政课知识内容的文本载体;学生在思政课课堂的学习过程中,通过教材图文介绍和教师的讲解,建立起自身关于中华民族共同体历史源流、理论内涵和实践进路的理解。其二,在专业课教学过程中,教师肩负着在浩如烟海的专业课教材中精准挖掘具有思想政治内涵元素内容的任务;教材则以或显性或隐性的方式将铸牢中华民族共同体意识教育知识融于具体的文字中;学生通过自行阅读和预习教材以及教师在课堂教学过程中自然、无痕的教学活动,深入理解中华优秀传统文化的内涵和价值,进而增强自身对于中华民族共同体的情感认同、价值认同和身份认同。[19]其三,在大思政课教学过程中,以辅导员和教学行政人员为主体的教师,是将理论内容与社会情境相融合的实践者;各类显性的规章制度则通过约束性标准规范学生行为养成;学生在日常生活实践中基于教师的指导和显性的规则潜移默化地接受铸牢中华民族共同体意识教育,进而在无意识的状态下完成三角互证。

(四)互文目标:认知、情感与人格

高校铸牢中华民族共同体意识教育是发轫于国家意志、具象化于教材文本、依托于育人主体,最终指向个体政治心理发展的教育。因此,高校开展铸牢中华民族共同体意识教育的互文目标应是激发个体形成关于中华民族共同体的知识体系、情感认同和行为自觉,最终指向个体认知、情感和人格等政治心理的全面协调发展。具体来说,其一,促进个体形成关于中华民族共同体内容的系统认知。“中华民族共同体本体知觉”[6]生成的首要来源就是高校铸牢中华民族共同体意识教育相关教材。这些教材是在马克思主义系统科学理论指导下各领域专家智慧的集合体,其中,思政课教材以系统性理论知识的介绍为主,专业课教材以零散性的知识渗透为主,大思政课教材则以实践性知识的指引为主,三者互为补充,共同指向个体关于中华民族共同体系统认知的生成。其二,激发个体对于中华民族共同体的情感认同。在学校场域内,个体情感认同的激发主要依赖于课堂教学活动。在课堂教学过程中,教师在对知识再生产、再脉络化的基础上,利用课堂这一沟通、合作、对话的平台,引导学生在无知觉的过程中完成对中华民族共同体理论内容与专业知识内容的相互印证,进而激发内心深处对中华民族共同体的情感认同。其三,促进学生人格的成长与健全。政治心理学认为,人格的形成需要“在社会交往活动过程中借助特定的媒介得以形塑”[20],即学生人格的成长需在学校和社会空间内通过具体的实践活动得以完善。高校作为铸牢中华民族共同体意识教育的主阵地,除知识教学之外,同样关注学生的全面发展、重视对学生创新意识和实践能力的培养,承担着启智增慧、培根铸魂育人目标。通过多元化的校内外活动,引导学生将所学理论拓展至生活场域和实践空间,追求向上、向善、向好、向美的理想人格,形成铸牢中华民族共同体意识教育闭环。

四、行动路向:高校铸牢中华民族共同体意识教育互文性框架的教学逻辑

高校铸牢中华民族共同体意识教育的互文性框架是以母体文本与互文本为互文单元,以共时性互文和历时性互文为互文模式,以教师、教材和学生为互文主体,以个体认知、情感、人格发展为互文目标的理论建构,是对高校不同文本间互为引证、共同构建铸牢中华民族共同体意识知识体系过程的系统性理论探讨。聚焦高校铸牢中华民族共同体意识教育实践,学校应以互文性框架为理论指导,回归对母体文本教学的整体性认识、关照互文本内在开展过程、重视教学过程互文本性与主体间性的转换,形成指向教学实践的特有性解构逻辑、类有性建构逻辑及独有性重构逻辑。

(一)回归对母体文本教学的整体性认识,形成特有性解构逻辑

以政策文本为主要表征形式的母体文本,明确了铸牢中华民族共同体意识教育的体系框架、逻辑理路和价值意蕴,是学校铸牢中华民族共同体意识教育直接文本与间接文本构建的逻辑起点与价值旨归,为高校制定和实施铸牢中华民族共同体意识教育计划提供了明确方向。因此,在教育教学实践过程中,中华民族共同体意识教育文本的构建及其教学应以母体文本为“魂”,以直接文本与间接文本为“体”,以系统、全面地认识、解构母体文本为“宗”,将母体文本有机融入直接文本与间接文本中,形成母体文本在直接文本与间接文本中的特有性解构逻辑。其一,直接文本的特有性解构逻辑,即在教育教学实践中教师有意识地将有关铸牢中华民族共同体意识教育的政策文本融入《中华民族共同体概论》教材的讲解,并在教材的使用过程及教育教学实践中潜移默化地向学生讲解相关政策的过程。因《中华民族共同体概论》已纳入各高校思想政治教育课程体系,故直接文本的特有性解构逻辑主要由思政课教师在教育教学中完成。其二,间接文本的特有性解构逻辑,即将铸牢中华民族共同体意识教育的政策文本融入不同学科课程教材,并在各学科课程教材专业知识传授过程中解构、讲解相关政策的教学过程。这一解构逻辑可依据教育教学实际从三个维度予以理解:一是人文社科类专业教材的解构逻辑,即将相关政策融入人文社科类专业教材,并在教学过程中将政策内容通过讲授的方式传递给学生,进而帮助学生在习得专业知识的同时,有意义地构建对中华民族共同体意识政策文本的系统认知;二是自然科学类专业教材的解构逻辑,即将相关政策所蕴含的精神要素融入自然科学类专业教材,并在教学过程中通过诸如“科学家精神”等科学趣闻的讲解,引导学生理解科学知识的本质,增强对中华民族共同体意识的情感认同;三是艺体类专业教材的解构逻辑,即将政策文本融入这类专业教材,并在教学过程中通过直观、显性的课堂教学形式解读政策文本内容,进而引导学生树立民族自信。

(二)关照互文本教学内在展开过程,形成类有性建构逻辑

在铸牢中华民族共同体意识教育教学过程中,直接文本与间接文本以其特有的学科知识体系为基础,通过对母体文本的内容引证、元素挖掘、知识重构,在对母体文本进行特有性解构的同时,形成了以不同学科教材为表征的独有性教材体系,并在教学实践中构建起以《中华民族共同体概论》教材为核心的思想政治教育教材体系,和以人文社科类、自然科学类、艺体类专业教材为表征的专业课教材体系。这四类独有性教材体系“各守一段渠”“各保一片田”,彼此影响、相互引证、互为文本,以异质化教材融合与引证为目标,在中华民族共同体意识教材体系构建过程中,形成直接文本与间接文本相互引证的类有性建构逻辑、间接文本内部三类独有性教材体系相互引证的类有性建构逻辑。其一,直接文本和间接文本的类有性建构逻辑,即以中华民族共同体系统知识体系传授为目标的思想政治教育教材与间接文本三类独有性教材体系的相互引证过程,我们可以将其简单理解为思政课教材体系与专业课教材体系相互引证,并在教育教学中以显性教育与隐形教育相结合、系统知识传授与情感涵养激发相统一的方式共同完成铸牢中华民族共同体意识教育教学的过程。其二,间接文本内部之间的类有性建构逻辑,即间接文本内三类独有性教材体系间相互引证,并通过协同教学的方式促进铸牢中华民族共同体意识教育多维阐释、多向贯彻、多方实践的过程。这一建构逻辑可从三个维度加以理解:一是人文社科类专业教材与自然科学类专业教材之间的类有性引证与建构逻辑;二是人文社科类教材与艺体类专业教材之间的类有性引证与建构逻辑;三是自然科学类专业教材与艺体类专业教材之间的类有性引证与建构逻辑。三者以学生认知、情感、人格的培养为价值旨归,多方合作、协同教学,借助不同场域和不同手段引导学生在无意识的状态下实现关于中华民族共同体意识的三角互证。

(三)重视教学过程互文本性与主体间性的转换,形成独有性重构逻辑

母体文本与互文本彼此引证,共同构建出高校铸牢中华民族共同体意识教育的互文性框架,并成为中华民族共同体意识知识由教师到学生、并在学生头脑中有意义重构的重要环节。这一环节不仅涉及中华民族共同体意识的“符意”在各类教材(文本)中的生产,也包括教师对互文性框架的再脉络化,更涵括学生在头脑中对互文性框架的再生产。以此为基,铸牢中华民族共同体意识教育的教学过程应关照知识在教师与学生双主体间的转换,以教师对知识的重构与学生对知识的再建构为重点开展教育教学工作。其一,“教师—教材”的内容重构逻辑,即在教育教学过程中,教师将母体文本、直接文本和间接文本教材内容与自身实践经历相结合,对教材文本教学内容进行再组织、再结构化的处理过程。这一重构逻辑并非直接具象化为实践教学内容,而是通过教师在头脑中的重构处理,将自身经验与文本教材抽象化为教师的领悟内容。其二,“教材—学生”的内容重构逻辑,即学生在学习过程中通过教材预习、课堂学习和课后复习在自身已有的关于中华民族共同体意识知识体系的基础上将新旧知识融合,并在自身心理内部完成有意义的内容再建构的过程。这一重构逻辑强调将学生已有的直接经验作为教学的主要来源和依据,并致力于将课堂教学中的内容转变为学生的直接经验,以使学生完善关于中华民族共同体意识的认知体系。其三,“教师—教材—学生”的内容重构逻辑,即教师依据教材本身的知识构建规律、课堂教学规律以及学生的认知发展规律,将领悟的内容转化为课堂教学内容的过程。这一过程是教材文本内容得以具体落实的过程,是教材、教师与学生在课堂这一情境中进行多维互动进而完成中华民族共同体意识知识传递、情感激发、行为意愿生发的过程。它要求教师在课堂教学中以教育教学规律为根本遵循,将教学内容主动“外延”于课堂和学校情境之外,以帮助学生建立起中华民族共同体意识课堂知识与学校环境、学校外场域的意义联系。

参考文献:

[1]安宇,冯雪红.加强和改进党的民族工作重要思想的历史基础、现实依据和核心指向[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(3):71-82.

[2]张京泽.关于铸牢中华民族共同体意识的几点认识[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2023,50(5):5-11.

[3]刘玲妍,黄敏,周玉玲,等.铸牢中华民族共同体意识融入民族地区语言教育对策研究[J].广西民族研究,2024(1):83-89.

[4]孔亭.协同推进铸牢中华民族共同体意识的实践路径[J].青海民族大学学报(社会科学版),2024,50(2):21-27.

[5]张良,苏德,杜林.知识社会学视域下民族院校铸牢中华民族共同体意识教育的逻辑层次与实践路径[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(12):212-217.

[6]青觉,王敏.认知、情感与人格:高校铸牢中华民族共同体意识教育的政治心理建构[J].民族教育研究,2021,32(6):26-36.

[7]陈立鹏,薛璐璐.基于心理测量学的中华民族共同体意识量表的编制[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(2):30-38.

[8]张良,杨安然,王晓慧.高校铸牢中华民族共同体意识教育的课程建设逻辑[J].民族教育研究,2023,34(4):21-28.

[9]向驰,雷鹏.高校铸牢中华民族共同体意识教育的现实困境与优化路径[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2024,42(3):11-19.

[10]上海戏剧学院戏剧学研究中心.戏剧学(第3辑)[M].北京:文化艺术出版社,2015:423.

[11]向琼,郑庆君.西方互文性理论的建构与发展探析[J].湖南社会科学,2014(2):217-220.

[12]郑庆君,向琼,张春燕.汉语新媒体语篇的互文性研究[M].广州:暨南大学出版社,2021.

[13]黄念然.当代西方文论中的互文性理论[J].外国文学研究,1999(1):15-21.

[14]陈永国.互文性[J].外国文学,2003(1):75-81.

[15]刘迎春,王海燕.互文性理论“结构主义文本观”研究[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2009,11(2):196-198.

[16]中国政府网.《中华民族共同体概论》教材出版发行[EB/OL].(2024-02-29)[2024-03-01].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6935010.htm.

[17]田钒平,曹媛媛.算法推荐技术赋能青少年民族团结进步教育的逻辑理路、价值意蕴与实践路径[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2024,42(1):1-10.

[18]闵云童.文本的影响与对话——当代互文性理论的理论层次分析[J].兰州学刊,2007(9):182-184.

[19]洪雷.学校教育在铸牢中华民族共同体意识中的价值及其实现[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2024,42(2):159-168.

[20]青觉,赵超.中华民族共同体意识的形成机理、功能与嬗变——一个系统论的分析框架[J].民族教育研究,2018,29(4):5-13.

Intertextuality Framework and Teaching Logic for Fostering a Strong Sense of Community for the Chinese Nation in Universities

ZHANG Liang LIU Bao-qin WANG Yao-yu

Abstract: Education on fostering a strong sense of Chinese national community is an important cornerstone for safeguarding national unity, ethnic unity and social stability, and current academic research in this field mainly focuses on the ontological, epistemological and practical levels, but there are few discussions on educational materials for fostering a strong sense of Chinese national community. Having the teaching materials of the community sense of the Chinese nation in colleges and universities placed under the theoretical framework of intertextuality, we are to construct practice model through basing on intertextuality, taking intertextuality model as the meaning transmission path, intertextuality subject as the meaning construction mode, and the intertextuality goal as the value purpose, so as to attain final aim towards establishing individuals’ knowledge system of fostering a strong sense of community for the Chinese nation, emotional infiltration, personality cultivation and forming the code of conduct. Focusing on the teaching practice in universities, this model should be implemented to establish the teaching logic of the community sense education of the Chinese nation in universities, that is, to return to the overall understanding of the mother text teaching and form the unique deconstruction logic; to address on the internal development process of intertextuality teaching to form the logic of class-based construction; to focus on the transformation in between intertextuality and intersubjectivity and form the unique reconstruction logic.

Key words: Chinese national community sense; education on Chinese national community sense; intertextuality; teaching logic

(责任编辑:彭亚华)

初审:伍鹏辉

复审:罗士琰

终审:蒋立松