摘 要:利用NVivo软件对选取的122份民族教育政策文本进行分析。结果显示,政策目标始终坚持回应社会需求,其价值理念向“人本性”转变;政策内容持续关注“体制”规定,其内涵逐步丰富充实;政策工具选用逐步走向多元综合,开始关注“内生发展”。为促进民族教育事业健康可持续发展,后续政策应继续坚持党的领导,确保政策目标顺应时代需求;坚持多元一体,促使政策内容持续优化发展;坚持综合施治,保证政策工具选用内外兼顾。

关键词:民族教育政策;民族教育;政策文本分析

一、问题提出

“中国共产党自成立以来就从少数民族特点出发,立足地区实际,实施了一系列推动少数民族教育事业发展的相关政策。”[1]目前,中国共产党身处百年未有之大变局中,对中国共产党成立以来的民族教育政策进行剖析有利于了解其变化过程及具体走向。因此,本研究利用NVivo软件,采用文本分析法,从宏观与微观两个层面对中国共产党成立百年来的重要民族教育政策进行定性与定量分析,以期厘清其演进脉络与变迁特征,为新时代民族教育政策体系的完善提供有效借鉴。[2]

二、研究设计

(一)分析框架

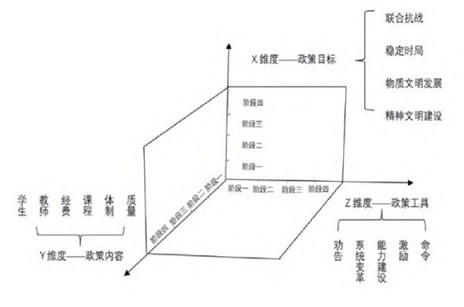

本研究一方面依据中国共产党成立百年来民族教育政策演变的历史背景与重大历史事件将其分为政策探索期(1921—1949年)、政策初建期(1950—1980年)、政策繁荣期(1981—2002年)和政策成熟期(2003—2021年)四个阶段;另一方面,分别从政策目标、政策内容、政策工具三个维度对文本进行微观分析。具体而言,政策目标维度依据词频查找凝练形成了“联合抗战”“稳定时局”“物质文明发展”“精神文明建设”不同的阶段目标。政策内容维度采用了我国学者王鉴的观点,分为质量、体制、课程、经费、教师与学生六个方面。政策工具维度借用麦克唐纳等人的理论将其划分为命令型、激励型、能力建设型、系统变革型和劝告型五类。就此,形成了本研究的四阶段三维度分析框架(如图1所示)。

图1 分析框架

(二)研究样本选取

本研究所选取的民族教育政策文本是指由全国人大、中共中央、中央政府、相关部委发布的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件。选取文本时间为1921—2021年,文件样本来源为北大法律信息网。为保证样本的信度和效度,本研究基于全面性、权威性与相关性三大原则对查找的文献进行逐一阅读与筛选,最后得到政策文本122份。

三、研究过程

本研究选用NVivo软件作为政策文本的主要分析工具,遵循以下过程进行分析。

(一)文本编码

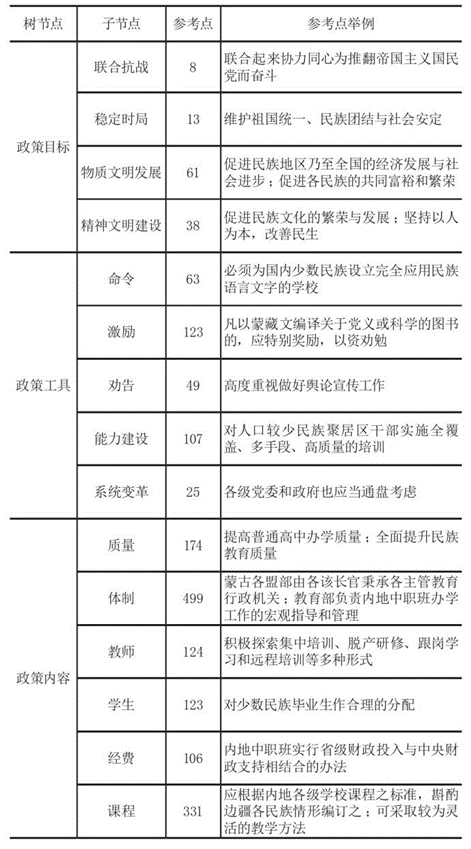

本研究依据研究框架与关键词进行自上而下的编码。首先,将“政策目标”“政策工具”“政策内容”确定为树节点;其次,依据研究框架在树节点下建立相应的子节点:最后,采用逐句编码的方式将与节点相关的词语或句子(即参考点)归入相应节点之下。[3]最终形成“参考点—节点—树节点”的编码层级,如表1所示。

表1 民族教育政策文本编码

(二)编码一致性检验

“利用软件中的‘编码比较’功能,可通过kappa系数比较不同研究者编码的一致性,从而检验研究的信度。”[4]本研究通过邀请另一位研究员从政策文本中随机抽取1份文本进行重新编码,运用NVivo中的编码一致性检验功能算出kappa系数基本在0.9~1之间,说明编码具有较高的可信度。

四、研究结果讨论

(一)X维度:政策目标探讨

1. 不同阶段民族教育政策目标阐释

本研究利用NVivo11软件中“词频”功能所形成的词云图来探寻每一阶段民族教育政策的关注要点。

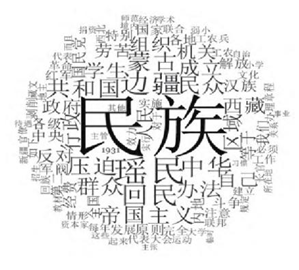

(1)阶段一:以“联合抗战”为主要目标(1921—1949年)

图2 阶段一词云图

图2表明,该阶段出现频率最高的主题词为“民族”“边疆”“回民”“瑶民”“帝国主义”“压迫”。1931年中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《关于中国境内少数民族问题的决议案》明确指出:“苏维埃共和国完全赞助并拥护一切少数民族反抗帝国主义、反抗中国军阀、地主、官僚、商业高利贷资本的民族革命运动。”[5]由此可知,这一时期中国面临内忧外患的境况,中国共产党站在战略高度以“联合抗战”为主要目标制定民族教育政策,力求各民族团结抗战,以实现民族之独立解放。

(2)阶段二:以“稳定时局”为主要目标(1950—1980年)

图3 阶段二词云图

如图3所示,“干部”“培养”“教学”“政治”是此阶段的高频词。这一时期新生的民主政权刚刚成立,新中国面对积贫积弱、内忧外患的窘迫境况,急需稳定时局维护新生政权。1950年中央人民政府政务院专门出台的《培养少数民族干部试行方案》明确规定:“需要普遍而大量地培养各少数民族干部。”[6]可见“通过民族教育稳定时局,促进统一多民族国家的建构与生成”[7]是中国共产党该阶段发展民族教育的初心。

(3)阶段三:以“物质文明发展”为主要目标(1981—2002年)

图4 阶段三词云图

图4反映出“发展”“建设”“经济”“加强”“教学”是该阶段的关注要点。在社会经济发展的关键期,民族教育政策目标的制定也需围绕这一重心展开。《国家民委关于改革和发展委属民族院校成人高等教育的意见》(1995年)提出:“高等教育要直接有效地为民族地区经济建设发展服务。”[8]不难发现,这一时期民族教育政策目标在于通过教育改革,积极培养各民族人才,为中国经济建设服务。

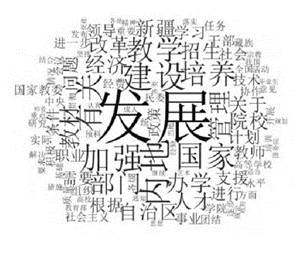

(4)阶段四:以“精神文明建设”为主要目标(2003—2021年)

图5 阶段四词云图

从图5中可知,“发展”“建设”“文化”“团结”“人才”等词语在这一阶段出现频次较高。《普通高等学校少数民族预科班、民族班管理办法(试行)》(2005年)指出:“培养学生有利于国家统一、民族团结、经济发展、社会进步的思想品德和文明风尚。”[6]通过具体政策梳理发现,加强少数民族地区文化发展,注重教育公平与各民族关系的团结和谐,践行社会主义核心价值观等都是这一时期民族教育的关注要点。

2.民族教育政策目标的演进逻辑分析

(1)政策目标制定始终回应社会需求

基于百年来民族教育政策回顾可知,其政策目标始终与处于特定发展阶段的党和国家所倡导的理念保持一致,体现出时代发展的现实性。中国共产党建立之初明确提出,提高人民民族觉悟是现阶段少数民族的教育目标。新中国成立后,中国共产党为了巩固新生政权、维护民族团结与稳定,着力进行民族干部培养。至于深化改革时期,为了促进民族地区经济繁荣,优惠与优先政策成为民族教育发展的主导取向。在经济稳步发展的前提下,中国共产党在民族教育政策中又体现出对民族文化传承、共同体意识以及核心价值观念的培育。由此可见,中国共产党成立百年来其民族教育政策始终回应社会发展需求。

(2)政策目标的价值取向由“社会性”向“人本性”过渡

中国共产党领导下的民族教育政策在不同历史时期有其特定价值取向。从新中国成立到20世纪70年代末,民族教育政策多侧重于政治取向。从80年代至20世纪末,民族教育政策的价值取向逐渐注重经济价值,强调民族教育为民族地区现代化建设服务。[9]进入21世纪后,系列政策的出台使民族教育领域基本确立了“以人为本”的价值取向。2011年,国家民委等部门联合编制的《扶持人口较少民族发展规划(2011—2015年)》及后续出台的多份民族教育政策都相继提出了“以人为本”“尊重民族特点”“改善民生”等体现人本思想的词语。纵观民族教育政策百年来的发展不难发现,其价值取向由最初的关注社会需求逐步向注重人本发展过渡。

(二)Y维度:政策内容解析

1.不同阶段民族教育政策内容分析

(1)阶段一:政策内容关注“体制”和“质量”(1921—1949年)

由图6可知,该阶段政策内容以“体制”规定为主、“质量”描述次之,其编码覆盖率分别为36.79%、26.54%。这一时期中国共产党对民族教育质量提出了明确要求,主要解决了民族教育发展的方向、观念意识和行动策略等问题。为了保障教育质量,民族教育政策不断完善管理体制规定,通过多种举措调整中央与地方在民族教育方面的权责关系。

图6 不同阶段民族教育政策内容对比分析图

(2)阶段二:政策内容聚焦“体制”与“教师”(1950—1980年)

这一时期政策内容仍以“体制”规定为主,从根本上确定了少数民族教育的管理体制。同时该阶段突出了对“教师”的关注,强调师资力量培训以及对民族班、干部培训班教师的任用。《教育部关于内地支援边疆地区小学师资问题的通知》(1956年)、《教育部、国家民委关于加强民族教育工作的意见》(1980年)等政策都提出了发展民族师范教育,培养民族教师队伍的建议。

(3)阶段三:政策内容强调“体制”和“经费”(1981—2002年)

该阶段民族教育政策内容多聚焦于“体制”和“经费”,其编码覆盖率分别为146.02%、127.33%。对经费内容的详细规定在于经费支持、资源投入、待遇提升、政府拨款、经费管理等。《教育部、国家民委关于加强民族教育工作的意见》(1980年)就明确规定:“财政上设立少数民族教育专项补助费。”[6]可见,该阶段政策内容多通过体制确立、经费支持以鼓励民族地区教育发展。

(4)阶段四:政策内容突出“体制”与“课程”(2003—2021年)

图6表明,该阶段政策内容依旧以“体制”规定为主,其编码覆盖率为122.96%。但对“课程”的关注逐步凸显,其主要涉及对“课程内容”“教材编写”“教学形式”以及“信息载体”四个方面的规约。如,《国务院关于加快发展民族教育的决定》(2015年)提出:“开齐开足国家课程,开设具有民族特色的地方课程和学校课程。”[6]此外,在课程内容中还对“民族团结教育”进行了专门规定。

2.民族教育政策内容的演进逻辑分析

(1)政策内容持续关注“体制”规定,注重发挥制度优势

民族教育政策内容的内在演进规律显示,中国共产党推动民族教育发展的措施主要集中在体制层面。每一阶段关于“体制”的编码覆盖率最高,且占比逐步增加。经由二次编码可知,政策内容注重从权责领导、管理机制、组织建设以及政策支持多个方面对民族教育进行体制规定。一方面,注重加强民族教育行政管理机构的建设,从中央到地方设立民族教育行政机构或设专人负责掌管少数民族教育事宜;另一方面,强调建立健全组织领导制度和协调管理机制,推动各项工作的制度化、规范化。就此形成了党中央集中统一领导,地方分级管理的体制格局。

(2)政策内容逐步丰富充实、具象深化

经由分析可知,随着时间推移,民族教育政策内容愈来愈丰富充实。对“教师”的规定第一阶段仅仅注重教师培训,至第二、三、四阶段则开始关注教师的任用与选拔。关于“课程”的规定,从聚焦课程内容与教材规范,逐渐转向对课程内容、形式、教材及载体的全面规约。对“学生”的规定,第一、二阶段多关注招生与入学,第三、四阶段则开始关注对学生的专业考核与就业指导。就“质量”规定而言,由注重数量增长开始转向关注结构与效益的优化。由此可知,民族教育政策内容显然经历了从无到有、从零散到体系、由浅表到深入的转变。

(三)Z维度:政策工具分析

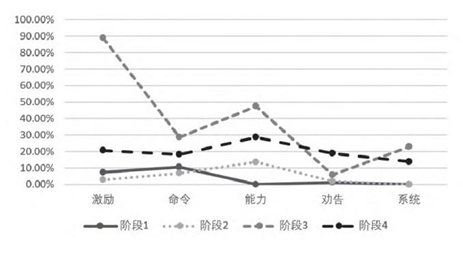

1.不同阶段民族教育政策工具的选用

(1)阶段一:“命令”型政策工具主导(1921—1949年)

由图7可知,阶段一政策工具使用较少,且较为单一。这一时期主要运用了“激励”“命令”“劝告”三种政策工具,其中,“命令”工具占主导地位,编码覆盖率约为10.41%。在当时内忧外患的情境下,“命令”型工具能通过自上而下的压力传导和责任落实来迅速推动民族教育建设。1931年11月发布的《关于中国境内少数民族问题的决议案》就明确提出:“必须为国内少数民族设立完全应用民族语言文字的学校。”[5]这一时期政策性工具的使用带有浓厚的强制性与权威性色彩。但就深层逻辑来看,这与当时的社会环境与政策目标具有高度的适配性。

图7 不同阶段民族教育政策工具使用对比分析图

(3)阶段二:“能力建设”型政策工具主导(1950—1980年)

这一阶段“能力建设”型政策工具使用频次最高,编码覆盖率约为13.57%。其主要表现为组织建设短期培训班进行民族干部与师资力量的培养。《教育部关于内地支援边疆地区小学师资问题的通知》(1956年)提出:“今后除各边疆省、自治区大力发展师范教育培养师资外,需要内地支援的主要由内地调配部分初中学生和失业知识分子加以短训解决。”[6]该时期多使用“能力建设”型政策工具以培育民族干部处理民族地区事物,从而促进民族团结与稳定。

(3)阶段三:“激励”型政策工具主导(1981—2002年)

由图7可知,该阶段五种类型的政策工具均有使用。其中,“激励”工具使用为主,“能力建设”工具次之。这一时期是我国改革发展的深化期,中国共产党一方面通过投入、补贴、拨款等激励政策为民族地区教育发展提供物质保障。如,通过教师、学生补贴,稳定少数民族地区师资,保障少数民族学生入学。另一方面靠政策的激励促使人民群众自觉采取行动、激发内生动力。通过“激励”型政策工具在物质和精神层面共同促进民族地区发展。

(4)阶段四:各政策工具均衡使用(2003—2021年)

第四阶段政策工具的使用趋于均衡,其中,“能力建设”工具使用频次较高,“激励”“劝告”“命令”三种工具次之,“系统变革”工具使用占比最低。这一时期“能力建设”工具的使用在于借助多方措施促进民族地区内生发展。如,统筹推进各类人才队伍建设,鼓励和引导各类人才向人口较少民族聚居区流动,建立健全分级、分层、分类教育培训的长效机制等。同时,该阶段注重“激励”“劝告”“命令”工具的使用,如,对双语教师培养培训、教学研究、教材开发和出版给予支持;鼓励、宣传民族团结教育等。这一时期政策工具的选用总体上呈现多样化、均衡化、丰富化等特征。

2.民族教育政策工具选用的演进逻辑分析

(1)政策工具选用由单一过量走向多元综合

基于对比分析可知,民族教育政策工具的选用逐渐走向多元均衡。第一阶段使用了“激励”“命令”与“劝告”三种政策工具,其中,“命令”工具使用过半,长期居于主导地位;第二阶段较第一阶段相比增加了“能力建设”工具的使用,但该工具使用过多,占比达54.58%;第三阶段各种政策工具均有使用,但仍以“激励”工具为主,其使用频次大大超出其他类型工具;第四阶段不仅各类政策工具均有使用,且占比较为均衡,皆在20%~30%左右。由此可知,民族教育政策工具的使用已逐步从单一过量走向多元均衡。

(2)政策工具由注重“外在帮扶”向“内生发展”过渡

就前三个阶段来看,民族教育政策工具的使用主要以“命令”“激励”为主。即通过行政命令、资源倾斜、政策支持、财政帮扶等手段助力民族地区教育发展。然而,党的十八大后,培育民族地区教育内生发展力成为民族教育政策的重要着力点。如,《国务院关于加快发展民族教育的决定》(2015年)提出的“激发民族地区内生潜力”[6]以及国家实施的“少数民族骨干计划”也是为了逐步缓解民族地区少数民族高层次人才匮乏的状况,改善从业人员结构,实践科学发展观。可见,民族教育政策工具的使用逐步由注重“外在帮扶”向“内生发展”过渡。

五、政策启示

中国共产党成立百年来,民族教育取得了辉煌成就。在新的历史时期,深入研究民族教育政策,总结其成功经验,不仅能助推民族教育内涵式发展,而且对“铸牢中华民族共同体意识”“讲好中国故事”有深远的政治意义。

(一)坚持党的领导,确保政策目标顺应时代需求

民族教育政策作为中国共产党发展民族教育事业的顶层设计,其应具有延续性与时代性的特点。因此,在百年之大变局中,应深刻阐释其变与不变的内在逻辑关系,在“变”中涵养“不变”的初心。

一方面,在时代之“变”中始终坚定党的领导“不变”。习近平总书记指出:“中国特色解决民族问题的正确道路,就是坚持在中国共产党的领导下,坚持中国特色社会主义道路,坚持维护祖国统一,坚持各民族一律平等。”[10]《国务院关于加快发展民族教育的决定》(2015年)强调:“坚定不移地把党的政治领导、思想领导、组织领导贯穿到民族教育工作的全过程和各方面。”[11]由此可知,中国共产党领导下的民族教育由最初的举步维艰到现在的蓬勃发展与坚持中国共产党的正确领导息息相关、密不可分。“虽千变与万化,委一顺以贯之。”[12]因而,坚持党的全面领导,发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用是民族教育政策制定的基本前提,更是党百年来发展民族教育积累的宝贵历史经验。[13]

另一方面,在坚持中国共产党的领导下,民族教育政策还应始终顺应时代之“变”。民族教育政策应具有符合不同发展要求的时代烙印,以发挥其能动价值取向。基于政策目标演变可知,建国前民族教育政策在于唤醒人们意识之觉醒;新中国成立之初则着力培养少数民族干部以稳定时局;改革开放后致力于推进少数民族地区建设;现代社会倡导精神文明建设、力促个体发展。因此,中国共产党领导下的民族教育政策目标应依据社会变迁和民族地区发展需求不断调整与革新,使之适切性不断增强。

(二)坚持多元一体,促使政策内容持续优化发展

随着时代发展,民族教育政策内容应始终坚持体制规定,通过理顺各方关系做到统一管理与尊重差异相结合。在此基础之上,还应充分观照新时代社会发展,使得政策内容不断持续优化。

一方面,民族教育政策内容需始终强调“体制”规定,形成中国特色民族教育制度体系。一百年来,党领导人民进行伟大奋斗,积累了宝贵的历史经验,形成了以中国共产党为核心的统一管理与尊重差异相结合的中国特色民族教育制度。因而,后续应继续坚持党中央对民族教育的集中统一领导,彰显中国特色。通过党中央权威统一领导,坚持“全国一盘棋”,调动各方面积极性,举全国之力推动民族地区教育发展。同时,各民族自治地方应结合自身的历史文化背景,遵循民族教育的内在发展规律,形成其特有的协调机制、监督机制以及改进机制等。

另一方面,民族教育政策内容须顺应时代要求不断优化发展。一是,从横向维度应充分观照新时代社会发展需求,不断丰富内容范畴。如,随着大数据时代的来临,在民族地区如何促进教育信息技术发展,实现数字教育与智慧课堂等问题理应在民族教育政策内容中受到关注。二是,从纵向维度应深耕宏观、中观、微观各层面民族教育问题,逐步完善政策内容体系。通过完善政策内容,使其不仅涉及管理体制、机制建设等宏观层面的规定,也包含教师、学生以及教材、教学方法等中观与微观层面的内容。每一横向与纵向维度的政策内容相互支撑、补充,使得民族教育政策内容不断完善、发展。

(三)坚持综合施治,确保政策工具选用内外兼顾

每一政策工具都有其特点与作用,也有其不足与局限。因此,后续民族教育政策工具的使用须根据实际问题进行分析、适配,以发挥各政策工具的特长,使其相互补充、相得益彰。

一方面,政策工具选用应统筹形式多元与功能互补。基于前期分析可知,目前民族教育政策工具的使用已趋于丰富、多元,且注重组合效力的发挥。因此,后续政策工具的选用应继续坚持优化组合,做到形式多元与功能互补。即依据政策环境与政策资源进行多元选择,避免单一政策工具使用过量。同时,民族教育政策工具的使用不仅要丰富其形式,还应依据实际情况进行协调配适,使其功能互补。通过不同政策工具的耦合、匹配使得民族教育政策的功能与效用得到最大发挥。

另一方面,政策工具选用应兼顾外在帮扶与内部赋能。一是注重通过规定、处罚等手段保障民族地区师生的各项权力以及各项政策的落地实施。同时,利用激励手段,如,使用专项拨款、补贴、待遇提升等各种经济及非经济性奖励激发执行主体和目标主体的积极性,促进民族教育的发展。二是始终坚持民族地区教育发展的内部赋能,即通过制度建设、培养培训、政策倾斜等措施大力提升少数民族自身的生存和发展能力,从根本上做到自力更生。基于此,通过民族教育政策工具的均衡适配,统筹兼顾外在帮扶与内部赋能,实现民族地区教育的可持续发展。

参考文献:

[1]车峰.我国民族教育政策的嬗变与展望——基于政策文本的量化分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017,38(12):223-228.

[2]袁梅,刘玉杰.改革开放四十年我国民族教育政策价值取向的演进[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,40(4):214-219.

[3]何文盛,杜晓林,任鹏丽.新世纪我国农村扶贫政策的演进特征与价值取向——基于甘肃省的政策文本分析[J].北京行政学院学报,2018(6):42-50.

[4]左春伟,吴帅.乡村振兴战略中绩效目标的价值与困境——基于中央和17省级区划乡村振兴指导性政策文件的NVivo质性研究[J].西藏大学学报(社会科学版),2019,34(2):163-170.

[5]雷召海,李资源.当代中国民族教育政策发展与实践研究[M].北京:人民出版社,2018:25.

[6]杨定玉.中国民族教育政策法规汇编[M].北京:知识产权出版社,2017:129、452、174、572、140、572.

[7]苏德,张良.中国共产党百年民族教育的初心和使命研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,42(7):72-82.

[8]国家民委教育司.新中国民族教育大事记[EB/OL].(2001-05-20)[2022-07-08].https://www.fx361.com/page/2001/0520/3994953.shtml.

[9]欧以克,付倩.改革开放以来民族教育政策价值取向演变分析[J].民族高等教育研究,2019,7(1):19-23+93.

[10]中央政府门户网站.人民日报评论员:坚持中国特色解决民族问题的正确道路[EB/OL].(2014-10-09)[2022-07-08].https://www.gov.cn/xinwen/2014-10/09/content_2761370.htm.

[11]中央政府门户网站.国务院关于加快发展民族教育的决定[EB/OL].(2015-08-17)[2022-07-08].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-08/17/content_10097.htm.

[12]白居易.无可奈何歌[EB/OL].(2022-11-22)[2022-07-08].https://www.gushimi.org/shiju/1669062396221366.html.

[13]夏旭彦,王延隆.建党百年民族教育政策的发展特征与基本经验——基于党的重要政策文献的分析[J].民族教育研究,2021,32(3):15-22.

The Centenary Evolution and Enlightenment of China's Ethnic Education Policy under the Leadership of the Communist Party of China: An Analysis of Policy Text Based on 1921-2021

ZHU Wei GAN Hongyuan

Abstract: This study uses NVivo 11 software to analyze 122 selected ethnic education policy texts. The results show that the policy objectives always respond to the social needs, and their values are shifting towards “human nature”; the policy content continues to pay attention to the “system” regulations and its connotation is gradually enriched; the use of policy tools is becoming more diverse, with a focus on endogenous development. To promote the healthy and sustainable development of ethnic education, subsequent policies should uphold the leadership of the Party and ensure that policy objectives are in line with the needs of the times; promoting the continuous optimization and development of policy content; ensure the selection of policy tools that take into account both internal and external factors.

Key words: ethnic education policy; ethnic education; policy text analysis

(责任编辑:何颖)

初审:高 婵

复审:罗士琰

终审:蒋立松