摘 要:智能时代,民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域是以智能技术为基础,在师生之间形成的一种以中华优秀传统文化教育与传承为目的的客观关系网络。其中,教育技术是基础,扩展教育空间并提升教育主体能力;教育主体是关键,通过技术和教育空间实践教育目标;教育空间是载体,通过教育技术的嵌入支持教育主体发展。然而,当前民族地区学校教育场域重构面临学校教育空间去教育化现象、技术生态系统发展受限、教育主体技术素养与自觉传承意识薄弱等问题,需通过加强技术与中华优秀传统文化的深度融合、培养师生自觉传承的责任意识、优化民族地区学校教育空间建设等途径应对。

关键词:民族地区;中华优秀传统文化;学校教育场域

文化是民族的血脉,是维系民族生存延续的灵魂。2023年10月,习近平总书记在全国宣传思想文化工作会议上强调,“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”①。2024年7月,党的二十届三中全会指出,“传承中华优秀传统文化,加快适应信息技术迅猛发展新形势,培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍,激发全民族文化创新创造活力”②。学校是中华优秀传统文化传承的系统性组织者,也是推动中华优秀传统文化创新发展的规范性引导者,具有其他场域无可比拟的教育优势。民族地区学校承担着培养各民族优秀传统文化参与式传承者的重任,其对学生的中华优秀传统文化统一性与多样性的理性认知教育及在实践中的文化选择教育,深刻影响着中华文化的稳定与持续发展。因此,民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育理应受到重视。然而,智能时代数字技术的多维介入,改变了文化传承的基本形态和教育生活的基本样式,使民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域同时受到碎片化、无序数字资源的“干扰”以及智能高效、虚实互动数字技术的“支持”,如何规避数字技术风险,发挥数字技术优势,赋能中华优秀传统文化传承教育,便成为当下亟待解决的核心议题。为此,2020年12月,教育部提出积极推动中华优秀传统文化进校园,将中华优秀传统文化融入少数民族教材,并通过网络、数字技术等手段拓展中华优秀传统文化育人途径,③推动数字技术与中华优秀传统文化教育的融合创新发展。2023年5月,教育部在《关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理的意见》中也明确指出,“弘扬具有统一性和多样性的中华优秀文化,增强中华文化的生命力和影响力”,要“丰富课程载体,创新教材形态”“建设数字化课程资源库”。④国家政策文件已为数字技术在中华优秀传统文化传承教育中的应用指明了方向,在实践中探索数字技术与中华优秀传统文化传承的融合路径,明晰其存在的障碍及破解策略,重塑新时代民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域,已然是势之所归。

一、民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域的现代衍变

教育场域是为人熟知却会被误用的概念(如将其混同于“区域”“领域”等),为避免歧义,有必要澄清其原初意涵。当前,我们至少在两种意义上使用着“教育场域”的概念:一种是字面意义上的教育活动场地,即“教育的物理空间”,另一种则是学术概念意义上的“教育的关系构型”。鉴于场域一词是在学术中产生、发展的概念,学术意义上的理解应最贴近其原初意涵,因此本研究聚焦于后者,重点关注作为学术概念的教育场域的涵义。教育场域是衍生概念,其本体“场域”意为在各种位置之间存在的客观关系网络(network)或构型(configuration)。[1]秉承于此,刘生全认为,教育场域系指在教育者、受教育者及其他教育参与者相互之间所形成的一种以知识(knowledge)的生产、传承、传播和消费为依托,以人的发展、形成和提升为旨归的客观关系网络。[2]谢益民认为教育场域是施教者、受教者等人的因素,围绕知识、技能、文凭、风格、语言方式和行为方式等文化资本,并以获取文化资本为接受教育的持续动力而形成的结构化空间。[3]从上述概念分析,教育场域是形成于特定主体及其教育实践的关系构型。这种关系构型并非悬浮于主体生活之上,而是形塑于具体的教育实践和活动空间,因而教育场域具有历史性和空间性,故又言教育场域乃是一种时空构型。[4]

作为一种关系性概念,教育场域只是对释放教育力量的各要素之间关系的抽象指称,其具体所指会随教育性质、教育类型或教育影响的差异呈现出不同的教育场域样态。如根据教育载体和性质划分,有家庭教育场域、学校教育场域和乡村教育场域等;根据教育类型的不同,可分为基础教育场域、高等教育场域和研究生教育场域等;而根据教育影响的变化,数字技术的发展使传统意义上的物理教育场域拓展至虚拟教育场域,推动了教育场域的深刻变革。

民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域本意是民族地区学校教师、学生、教育影响及其相互关系,在特定时空格局中形成的一种以中华优秀传统文化传承为共同目的的客观关系网络,既包括作为互动场景的物质区域,也是教育活动与物质区域相互结合运作的结果。从历史逻辑看,由于人类技术的每一次进步都给教育带来了新的可能、新的面貌,[5]民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域也随技术发展和时代变迁展现出不同的样态,具体意涵也随之发生变化。早期社会技术发展缓慢,民族地区文化传承的教育场域存在于社会生产中,社会即学校,长辈即教师,传统文化往往通过传统集市、节日仪式、口头教育等形式传递。随着技术发展,相当部分的社会经验用文字记载,并通过书面符号进行传递,学校便产生了。[6]历史上,少数民族地区的官学、书院等就是教与学的场所,也是传递传统文化的主要教育场域。其后,伴随班级授课制的出现,民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域也逐渐被默认为课堂学习,“学生只能局限在有限的空间中学习书本上的民族文化,而不能通过身体活动感知课本中学不到的东西”[7]。尽管随着教育理念的更新,民族地区学校日益重视校园文化建设,将民族文化和中华优秀传统文化要素融入到走廊、建筑物等更大范围的学校活动空间,但其本质仍是封闭物理空间内的教育,学校教育场域并无实质性变化。然而,在全球化日益深化导致文化国界日益模糊,信息技术不断跃迁造成西方思想文化侵蚀日益严重,民族文化和传统技艺日渐消弭的境况下,民族地区学校已难以仅靠重塑物理空间应对中华优秀传统文化传承教育面临的挑战,而应建构全方位、全覆盖、深层次的育人活动空间,使教育场域实现突破性升级和转换。数字技术通过泛在连接、终端交互、智能感知、人机协同等方式形塑新型教学环境,[8]将教育空间由学校实体空间拓展至虚拟空间,为民族地区教育场域的升级转换提供了可能性条件。在此背景下,民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域意涵也演变为,在以多种技术为基础构建的虚实结合的教育空间中,教师与学生之间形成的一种以中华优秀传统文化教育与传承为目的的客观关系网络,呈现出多元化、多维性特征。自此,民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域也由传统的“人-物”架构转变为“人-技-物”三元融合的办学空间,形成了虚实结合的场域样态。

二、民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域重构的核心要素

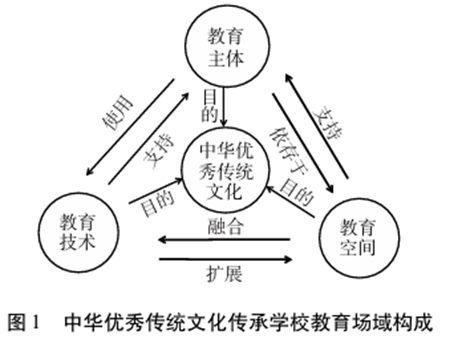

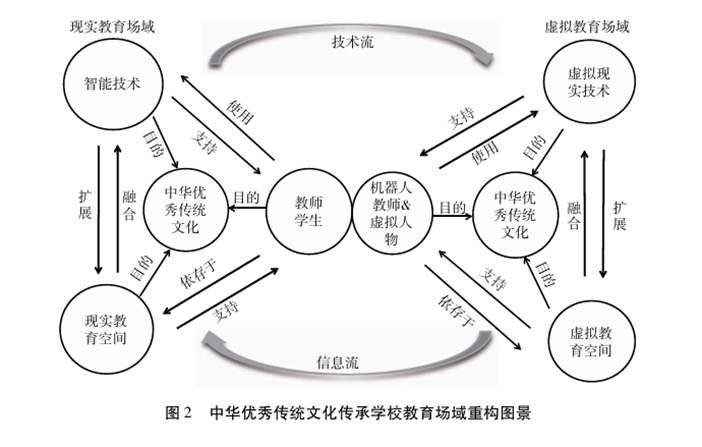

关系网络的建立需要节点支撑,核心节点是关系网络中具有重要地位和影响力的节点。受技术和学习发展理论的影响,拉德克里夫(David Radcliffe)曾将教学法(Pedagogy)、学习空间(Space)和技术(Technology)作为重塑教育场域关系网络的核心要素,认为在信息化社会,技术、教学法和学习空间是相互作用的,课堂教学要综合考虑三者的作用关系。[9]但文化是人的属性,民族地区中华优秀传统文化传承的关键在于教化人心,增强

各族人民对中华民族的文化认同。因此,教育主体是更为重要的核心节点。基于民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域的现代特性,借鉴拉德克里夫

(

David Radcliffe)

“教学-空间-技术”学习空间框架模型,本研究认为民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域是由教育技术、教育主体和教育空间核心节点组成的三位一体客观关系网络。其中,教育技术通过扩展教育空间促进教育主体能力提升;教育主体通过教育技术和教育空间实践教育目标;教育空间则通过教育技术嵌入支持教育主体发展(图1

)。同时,在信息流和技术流加持下,民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域不仅存在于现实生活中,还存在于虚拟场景里,形成虚实结合、多元互动的教育图景(图2

)。

(一)技术:民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域重构的基础

研究表明,由丰富技术支持的学习环境能够独立于其他因素(教学材料、作业、考评等),对学生的学习产生显著和积极的影响。[10]因此,学校教育场域重构不能忽视教育技术的重要作用。

民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域重构的技术基础主要包括ICT技术和智能技术。[11]其中,ICT技术是开发复杂技术系统的基础,拓展中华优秀传统文化传承学校教育的媒介。ICT(Information Communications Technology)技术指“用于传输、存储、创建、共享或交换信息的各种技术工具和资源”[12],包括计算机、多媒体设备、互联网、在线课堂等。ICT技术一方面为民族地区中华优秀传统文化复杂教育系统的开发提供了技术准备,另一方面也拓宽了民族地区学生了解中华优秀传统文化的广度。中华优秀传统文化既包括中华文化,又包含各民族文化,各民族地区中华优秀传统文化教育不能仅限于本民族文化,同时应涉猎其他民族文化,使学生在各民族文化的交汇融合中理解“九州共贯、多元一体”的深刻内涵,传承和而不同的社会文化观。ICT技术通过数字化技术将包罗万象的文化资源视听化、网络化,使单一民族地区中华优秀传统文化的有限教育资源转变为无限学习资源,极大地拓展了学生思维和视野。

智能技术是重构民族地区中华优秀传统文化传承的核心,创新了民族地区中华优秀传统文化传承的教育方式和学习方式,支持个性化教育需求。中华优秀传统文化是中华各民族成员绵延赓续的共识符号,但群体记忆建构的真正载体是个体而非群体,

[13]

传承中华优秀传统文化需建立个体与群体共识的联结。基于学习者数据分析技术的自适应学习系统能精准分析学生学习状态、学习需求及教育内容掌握情况,为学习者提供个性化反馈,破译传统教育的“黑匣子”,使教师及时捕捉学生教育需求,为其提供针对性辅导,从而使中华优秀传统文化教育真正达到浸润人心的效果,为中华优秀传统文化在民族地区的赓续传承提供可行性方案。

(二)主体:民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域重构的关键

文化是人的文化,只有人能进行文化生产、创造与传播。教育是文化传承的主要途径,文化传承教育的目的就是“以文化人”,使人能在中华优秀传统文化的浸润与认同中保留民族底色。这一过程通过人与文化以及人与人的互动实现。

其一是人与中华文化的互动。培养民族地区学生对中华文化的认同是传承中华优秀传统文化,构筑共有精神家园的先决条件,而这离不开学生与中华文化的互动。“认同”产生于社会交往中,“只有当主体学会从互动伙伴的规范视角把自己看作是社会的接受者时,他们才能确立一种实践的自我关系”[14]。民族地区学生以线上线下结合的方式对中华文化谙熟与理解的过程,实际上就是以互动伙伴视角与文化发生意义联结的过程,进而在文化内核的精神折射下迸发出自觉传承中华优秀传统文化的意识,提升传承的能力,成为合格的“文化传承者”。其二是教师与学生的互动。以马丁·布伯(Martin Buber)为代表的存在主义哲学家提出“我-你”关系理论,强调自我与他者只有在平等对话中才能真正相遇。中华优秀传统文化传承教育属主体间性的活动范畴,“我-你”关系理论为主体间的互动关系提供了行动范式。基于经历、学识等的不同,民族地区教师对中华文化及各民族文化有较为广泛的涉猎和全面系统的认知,各民族学生则受成长环境影响对本民族文化有更深刻的认知,二者的平等对话能使文化的个体属性发生相互作用,并依托思维、语言及其所负载的文化理解,推动双方文化系统的更新,从而实现对中华优秀传统文化的深化、理解与创生。其三是人与“器”的互动。随着智能时代机器人教师的出现,师生互动不再局限于对现实世界中人的思考,还应考虑“现实人”与“虚拟人”的互动,即人与“器”的互动。国外全能型机器人教师的引入,国内“AI好老师”的研发,都体现了这一发展趋势。传承中华优秀传统文化亦应摒弃人技对立的二元论思想,将文化性的要求统一到技术人工物的建构中,促使学生由“自然人”向“文化人”过渡。[15]这一过程包含着机器人教师对教师和学生的双重影响。对学生而言,机器人教师的介入,可以使学生在自适应学习系统中调适自我对中华优秀传统文化的认知,以个性化的方式强化对中华优秀传统文化的理解;而教师则可以将自身从繁琐的教学任务中解放出来,由专注于“教书”回归到“育人”本质,在与学生深度交流中引导其生成文化自觉,真正做到以文化人、文化育人。

(三)空间:民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域重构的载体

空间是教育活动的载体,任何教育活动都在特定空间进行,呈现出空间特征。[16]空间在其本体意涵上指一切生成物运动变化的处所,学校教育空间由此可被理解为开展教育活动的场所,是一种实体空间。而从价值角度分析,空间弥漫着社会关系,不仅被社会关系支持,也生产着社会关系,[17]学校教育空间在此层面意为以持续改善教育实践为路径的不断建构与生成的存在,是一种意义空间。现代教育技术使民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育空间由实体空间拓展至虚拟空间,拓宽了实践教育场域,同时延展着教育意义建构的范围。

实体空间是民族地区学校进行中华优秀传统文化传承教育的第一空间,以物的持续改造和优化支持教育活动。学校的实体空间一般分为学习空间(如教室、图书馆)、社交空间(如讨论室、读书角)、活动空间(如体育馆)和过渡空间(如走廊过道)等。有鉴于此,民族地区中华优秀传统文化传承学校教育实体空间的架构,应将建筑学要求翻译成教育学要求,将中华优秀传统文化元素与民族建筑、民族工艺等融合,嵌入到建筑风格、师生活动场所或校园文化建设等各方面,如兰州民族中学基于“和美”理念的校园设计、勐海县第一小学打造的“茶文化墙”等,从而以物的属性的改善服务于教育需要,将教育的意义空间拓展至课堂、教室之外的更大范围。

民族地区中华优秀传统文化传承学校教育的虚拟空间,是人们基于对空间属性的深刻把握和教育技术的理性审视,为不断改善中华优秀传统文化教育实践而建构的意义空间。其以数字信息为基本单位,借助信息技术和虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术,使以往在规定时空范围内开展的教育活动突破时空限制,延伸至教育主体共在的任意空间,极大地提升了中华优秀传统文化学校教育活动的自由度。根据虚拟现实的强度,民族地区中华优秀传统文化传承学校教育的虚拟空间可分为两类。其一是增强式虚拟现实空间,即将虚拟场景带入现实世界,利用有效信息对人们通过肉眼看到的现实世界进行补充。如通过虚拟三维景象的电子图书使学习内容活灵活现,根据动画演示学习书法、临摹书法作品等。其二是可沉浸式虚拟现实空间,即将现实事件带入虚拟场景,使人的意识在纯虚拟世界发展。如通过3D环境将中华优秀传统文化的历史记忆带入现实体验,使中华优秀传统文化教育更具生命力和感染力。除此之外,虚拟空间建设还能以在地化的学习方式降低教育成本,有效缓解民族地区学校开展中华优秀传统文化传承教育所存在的师资力量不足、教学方式单一、研学旅行保障机制不完善等问题。总言之,虚拟空间既能增强民族地区学生的学习体验,增强其对中华优秀传统文化的学习兴趣,又能克服部分实体教学的弊端与困难,为民族地区中华优秀传统文化传承教育提供了新思考,开辟了新路径。

三、民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域重构的潜在阻滞

(一)民族地区学校教育空间建设存在去教育化现象

人创造环境,同样,环境也创造人。作为教育过程的存在形式,学校教育空间隐秘地影响教育主体的教育体验和行为倾向,进而限制着教育影响所能达到的范围和程度。然而,民族地区中华优秀传统文化传承学校教育空间建设却存在去教育化现象。其一,人们对学校教育空间认知固化,将其等同于封闭的物理场所,忽视了其间的教育关系。传统认知中,学校是相对封闭的制度化空间,严格规定了教育活动的范围和方式,这一认知致使民族地区中华优秀传统文化教育多在教室中开展,学校教育空间也被简单理解为诸如教室之类实体化的育人场所,虚拟化的教育空间建设也便无从谈起。此类认知误区在于只看到了教育空间本体论意义上的载体价值,在一定程度上忽视了教育空间的意义建构。学校教育空间不仅是教育活动的载体或是放置物的“容器”,还弥漫着各种教育关系。在中华优秀传统文化传承的学校教育中,教育空间既指代教育活动的开展场所,也蕴含着各教育要素之间的相互关系,包括物质对中华优秀传统文化的反映、人对中华优秀传统文化的理解与内化以及人与人之间的思想碰撞与交流等。只有当学校空间的建筑、设施配置、布局等物质基础及其所承载的各种教育现象、教育活动与教育主体产生关联,使中华优秀传统文化教育随处发生时,学校教育空间的完整意义才得以彰显。而在此理解上,中华优秀传统文化的教育空间也就不应限制在固定的实体场所,而应扩展为教育主体发生教育意义联结的任意空间,虚拟空间建设也应受到同等重视。其二,学校教育空间建设同质化,未能发挥育人功能。当前,校园建筑和设计更多地考虑教育者(特别是管理者)的偏好及其对政绩的影响,而非教育价值和功能。[18]而现代化的设计理念和装备配置也被视为办学档次的象征,导致学校教育空间建设难免出现同质化趋向,如整齐划一的校园建筑、标签化的办学理念等,从而失去自身的教育特色。相关调研显示,诸多民族中小学缺乏体现民族文化特色的活动设施、体育设备,承载中华优秀传统文化的活动在学校教学中得不到应有的体现。[19]同质化的学校空间建设使民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育出现逻辑悖论:缺少教育意义的物质建设不断扩充,而具有教育价值和特色理念的文化建设却被缩减。失去对学生需求、文化特色和地缘优势的关照,民族地区中华优秀传统文化传承学校教育空间建设势必会落入实体扩张或形式改变的表层建设陷阱,对育人功能的发挥徒劳无功。

(二)民族地区学校教育技术生态系统发展受限

民族地区教育信息化是推动民族地区发展的重要战略任务,将新型技术与教育工作有机融合,是推动民族地区教育创新发展,实现教育再生产能力的有力措施。近年来,民族地区积极推进教育信息化、数字化建设,加快了教育技术全覆盖的进程。如西藏中小学宽带接入率达到100%,新疆中小学计算机教室配备率达到90%。[20]然而,教育数字化并非指引入单个数字平台或数字设备,而需要高度集成的数字技术系统。对于中华优秀传统文化教育而言,民族地区学校在技术系统方面尚存在诸多抵牾和限制。其一,民族地区学校教育技术与中华优秀传统文化整合存在着技术陈旧与孤立的问题。无论是人机互动还是全景式沉浸学习体验,用数字技术形塑中华优秀传统文化教育空间,都需要借助不同且相互支持的技术来改善或创新教、学、管、测、评等全过程。高度集成的教育技术是推动民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域重构的首要前提。尽管在党中央的大力支持下,民族地区教育技术基础设施建设得到极大发展,但调研显示,部分欠发达地区的薄弱学校计算机机龄老化,[21]旧的基础设施、信息系统、技术架构,难以与新的技术保持同等响应水平和灵敏度,从而限制了中华优秀传统文化教育中新型数字技术的运用与发展。旧有技术周围的组织结构是阻碍新技术、新原理取代旧技术、旧原理的主要原因之一。[22]因此,破除民族地区教育技术系统的陈旧与孤立问题是重塑中华优秀传统文化教育场域的首要前提。其二,教育技术与中华优秀传统文化整合流于表层,关照民族地区教育需求的技术系统尚不完善。中华优秀传统文化主要包括核心思想理念、中华传统美德和中华人文精神,具有潜在性、内隐性的特征,关照人精神的丰富与人格的完善,需要人与文化的深度互动。但教育技术在民族地区中华优秀传统文化教育中的应用存在形式化问题,未关注到实质性目标。一方面是将教育技术作为教学工具的延展放到教学环境中(如利用多媒体设备开展中华优秀传统文化教学、借助电子图片展示中华优秀传统文化等),未能通过数字技术盘活文化,使学生真正理解中华优秀传统文化的内涵而非表象,未与学生的精神成长发生意义联结。另一方面,当代教育技术多以汉语、英语为基本语言系统,算法逻辑也基于社会主流观念,适于民族地区教育需求的技术尚不完善,不利于深度教学。有研究表明,民族地区学校教师反映在语言方面,平台中可直接应用的特色教育资源较少,无论数量还是质量,都远远满足不了新形势下民族学校创新教学的需求。[23]少对民族文化的关照,各种数字技术的使用难免会使少数民族群体或多或少产生一定的隔膜感,致使学生不能够准确、深度理解中华优秀传统文化的内涵,使技术应用效果大打折扣。

(三)民族地区学校教育主体技术素养与自觉传承意识薄弱

民族地区学校是传承和弘扬中华优秀传统文化的主阵地,教师和学生是学校教育的主体和核心,也是促进学校教育场域重构的关键所在。在基于数字技术推动民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域重构的背景下,民族地区师生的信息技术素养和自觉传承意识还有待提高。其一,受地理环境、语言、经济技术发展等因素的影响,民族地区师生的信息素养在不同区域呈现出不均衡发展的特征,且与内地师生相比存在一定差距,整体信息素养有待提升。首先,民族地区师生信息意识薄弱,对技术的了解和掌握还不是很到位。如移动科技、人工智能等是引领教育变革的核心技术,民族地区师生要知道这些前沿的数字技术有何用、如何用,更要有主动学习、研究的意识。但现在,偏远民族地区师生对信息技术的运用意识还较薄弱,在教育中对信息技术及设备的利用率还比较低。而在经济技术发展较高的民族地区,师生虽在教学、学习中有意识地运用信息技术,但对新兴技术的认识、探索,与内地师生相比有所欠缺。调研显示,民族地区有41%的教师认为信息技术对提升课堂质量效果不明显或无效果,超过一半的教师认为使用信息技术会增加工作负担,并表示如果不是政府和学校的硬性要求,老师一般不主动运用信息技术。[24]而在经济发达地区,66.91%的教师认为人工智能对教师教学有积极影响,并乐于使用信息技术教学。[25]其次,民族地区师生信息能力有限,制约其实践应用。当下民族地区师生有一定的信息能力,但缺少深度挖掘信息资源与多通道深度检索信息的能力,也较少对信息进行批判分析和二次加工,不利于其对数字技术和资源的创新应用。有研究表明,一般情况下,民族地区教师会直接将搜集到的信息运用于自己的课堂教学与实践中,很少进行优化与再创,致使信息利用率低、信息收集受阻等问题重重,影响师生信息素养提升。[26]其二,民族地区师生传承中华优秀传统文化的主体意识和责任意识亟待提高。在教师方面表现为,教师开展中华优秀传统文化教育时仍侧重知识传授,缺少对中华优秀传统文化内涵的深度挖掘及其与课程、活动的融合创新。在学生方面表现为,学生对中华优秀传统文化的学习兴趣和主动研究意识不强,往往注重本民族领域的优秀传统文化的学习,缺少对其他民族优秀传统文化的主动学习意识。在本民族文化的熏陶下,学生对本民族文化的认知固然要高于其他民族文化。但中华优秀传统文化是各民族文化在不断地互鉴融通中形成的,存在着被各族人民共同传承和弘扬的基因,学生只有深刻把握这一要义,才能明确传承中华优秀传统文化的主体责任。

四、民族地区中华优秀传统文化传承学校教育场域的重构策略

(一)革故鼎新,加强技术与中华优秀传统文化传承的深度融合

借助数字技术开展中华优秀传统文化教育,拓宽学校教育空间,不仅仅涉及技术创新和应用的问题,还涉及组织层面的战略管理的问题。为应对民族地区教育技术生态系统受限的问题,可以通过提供资金支持、技术支持和制度支持等方式加以解决。其一,各地教育部门合理划分教育经费,提高学校数字基础设施建设的比重。现阶段,我国民族地区学校数字基础设施建设水平不高,发展不一,主要原因在于经费投入不足。据《中国统计年鉴-2022》显示,我国民族地区一般公共预算教育经费较上年增幅较大,如广西壮族自治区比上年增长10.72%,新疆维吾尔自治区增长6.45%,但民族地区教育经费投入总体较少,5个少数民族自治区一般公共预算教育经费投入共占全国的8.9%。这表明单靠国家教育经费难以满足民族地区学校数字化建设的资金需要,需各地政府、教育部门与社会力量合作,增加资金来源渠道,共同支持学校数字化发展。其二,加强校企合作,研发与中华优秀传统文化以及民族地区相适应的教育技术,为民族地区中华优秀传统文化教育提供技术支持。教育技术的发展应以促进教育为目的,以技术更新为手段。针对教育技术与中华优秀传统文化整合流于表层的问题,应加强教育领域专家、教育实践者与技术研发人员的合作,开发与教育需求适切的数字技术产品和信息系统,促进数字技术与教育的融合应用。另外,为适应民族地区的风俗与语言习惯,各民族地区可以开发具有本民族需求的教育技术和信息系统,以提升中华优秀传统文化的教育效果。其三,制定和实施学校数字技术战略发展规划,为民族地区中华优秀传统文化传承教育的数字化转型提供制度支持。学校数字技术发展战略规划直接决定了学校开展数字化教育的实践可行性与深度,因此,学校首先应结合资源环境、教育内容、师生情况等要素制定符合自身发展的战略规划,为数字化校园建设制定中长期发展目标。其次要制定与数字化发展战略相适应的短期实施计划,为数字技术在教育实践场域的应用提供切实可行的操作方案。数字技术与中华优秀传统文化教育的结合是不断更新的过程,需要政府、社会与学校长期通力合作。

(二)强化主体,培养师生自觉传承的责任

意识数字技术的迅猛发展及其在教育中的倡导,伴随而来的是忽视主体、技术滥用的问题。[27]而文化是人与人的连接,中华优秀传统文化教育要始终以精神培育和人的发展为价值旨归,实现多元数字技术支持下学校育人价值理性与工具理性的统一。其一,重视师生传承中华优秀传统文化的主体作用,培养师生传承中华优秀传统文化的责任意识。人正是由于确信其主体地位和主导作用,因而发展自身的辨别力和判断力。开展中华优秀传统文化教育,首先,必须承认并尊重师生的主体地位,允许师生在合理限度内自由选择教育内容、教育方式,开展相关教育活动。其次,学校应加强师生责任意识教育,引导师生自觉自发地开展中华优秀传统文化教育。传承中华优秀传统文化是每个公民应尽的义务,作为中华优秀传统文化传承的主阵地,民族地区学校有义务通过培训、反思教育等形式强化师生传承中华优秀传统文化的责任意识,引导其树立正确的中华优秀传统文化观,自觉将中华优秀传统文化融入日常教育和生活中。其二,加强师生数字素养培训,提升师生数字能力。智能时代,需依托现代信息技术创新中华优秀传统文化的表现形式和呈现样态,[28]师生的数字素养和能力直接影响其教育活动开展的广度和深度。因此,民族地区学校有必要通过数字培训提升师生数字素养与能力。对内而言,学校可以通过“以老带新”的方式开展师生数字培训活动,即打破传统的师生角色观念和教学模式,在学校系统内部借助数字素养与能力较高的师生群体力量,带动学校其他人员数字素养与能力发展的培训模式,以使师生在共同学习与反思的基础上实现进步。对外而言,学校可以通过“以优扶弱”的方式开展师生数字素养与能力教育,即借助政府的力量,建立区域性甚至全国性的师生数字教育平台,使学校师生通过共享的学习平台学习数字技能,提升数字能力,从而将数字技术与中华优秀传统文化教育更好地结合。

(三)多维并举,优化民族地区学校教育空间建设

学校空间是教育活动最为集中、频繁和系统发生的重要场所,同时也是特定的、具有标志性意义的教育空间。[29]优化民族地区中华优秀传统文化传承学校教育空间建设,不仅要改造传统的实体空间,发挥其显隐并济的育人价值,同时也应重视虚拟空间建设,拓展中华优秀传统文化传承的教育场域。其一,加强顶层设计,系统重构学校教育空间。学校教育空间建设是对学校深层教育理念、文化底蕴与发展思路的系统展现,有必要从理念、布局、课程与教学及活动等方面进行系统规划和设计。理念是学校建设的灵魂和核心,其要解决的问题是如何将学校发展与自身特色和优势结合,为学校办学提供价值引领。民族地区学校在开展中华优秀传统文化传承教育时,要根据学校特色和时代定位确立开展中华优秀传统文化教育的主旋律,并以此为纲,引导学校整体建设。布局规划就是借助学校建筑、教室布置、标语壁画等物质载体和文化符号展现学校理念的过程,解决的是学校如何更好地服务师生教学和发展的问题。为此,民族地区学校应根据教育需求,对教室、走廊、建筑、桌椅等物质环境进行整体规划与设计,将中华优秀传统文化与学生学习、生活相结合,营造良好的文化氛围与育人环境。课程与教学规划是学校根据国家课程标准和自身发展要求,开发和实施课程的过程,解决的是如何把学校理念贯彻到实践,如何做到一切为了学生发展的问题。学校应根据国家课程标准要求和地方特色,创设多元化、文化性、民族性兼备的课程体系,增进学生对中华文化、中华民族的了解和认同,消除学生因生活背景差异造成的文化隔阂。活动规划是教育理念的动态体现,也是开展教育必不可少的方式,可以使学校育人空间突破学校的藩篱,扩展到家庭、社会生活中。学校应策划中华优秀传统文化教育活动,如通过设计画报、参与戏剧表演、参观传统文化教育基地等活动,使学生在亲身体验中领悟中华优秀传统文化的精神内核。其二,建立中华优秀传统文化教育体验室,破除时空限制,拓宽学校教育空间。现代信息技术尤其是虚拟现实技术的发展,使学生得以在沉浸式的对话体验中直接感受中华文化的魅力。学校可以借助虚拟现实技术打造中华优秀传统文化教育体验室,并分主题、分层级设计虚拟教育内容,让学生在虚拟的历史场景中,以身临其境的方式体验文化的源起与发展,更好地理解中华优秀传统文化。

注释:

① 中华人民共和国中央人民政府网:《习近平对宣传思想文化工作作出重要指示》,(2023-10-08)[2023-04-20].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202310/content_6907766.html.

② 中华人民共和国中央人民政府网:《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》,(2024-07-18)[2024-07-31].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6963409.htm.

③ 中华人民共和国教育部:《关于政协十三届全国委员会第三次会议第3195号(教育类302号)提案答复的函》,(2020-12-09)[2023-04-20].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_szs/202101/t20210119_510328.html.

④ 中华人民共和国教育部:《教育部关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理的意见》,(2023-05-17)[2023-07-24].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202305/t20230526_1061442.html.

参考文献:

[1]皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛,李康译.北京:中央编译出版社,1998:133-134.

[2]刘生全.论教育场域[J].北京大学教育评论,2006(01):84-97.

[3]谢益民.论教育场域中的话语权与教育人本精神的回归[J].求索,2013(02):216-218.

[4]刘远杰.场域概念的教育学建构[J].教育学报,2018(06):23-35.

[5]阿兰·柯林斯,理查德·哈尔弗森. 教育大变局:技术时代重新思考教育(第二版)[M]. 陈家刚译. 上海:华东师范大学出版社,2020:1.

[6]约翰·杜威.民主主义与教育[M]. 王承绪译. 北京:人民教育出版社,1990:21.

[7]靖东阁,孙振东.学校教育传承民族传统文化存在的问题及出路[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2014(06):64-68.

[8]吴砥,王俊,王美倩,钟正,徐建.技术发展视角下课堂教学环境的演进脉络与趋势分析[J].开放教育研究,2022(05):51-57.

[9]Radcliffe,Radcliffe,Wilson,et al.A Pedagogy-Space-Technology (PST) Framework for Designing and Evaluating Learning Places[J].[2024-11-26].

[10]Brooks D C .Space matters: The impact of formal learning environments on student learning[J].British Journal of Educational Technology, 2011, 42(05):719-726.

[11]舒杭,顾小清.教育数字化转型的现实基础与行动框架[J].现代教育技术,2022,32(11):24-33.

[12]Statistics U I F .Guide to Measuring Information and Communication Technologies (ICT) in Education[J]. 2009.

[13]哈拉尔德·韦尔策.社会记忆:历史、回忆、传承[M]. 季斌,王立君,白锡堃译.北京:北京大学出版社,2007:109.

[14]哈拉尔德·韦尔策.社会记忆:历史、回忆、传承[M].季斌,王立君,白锡堃译.北京:北京大学出版社,2007:109.

[15]薛寒,苏德.“双师型”教师专业身份构建——基于技术哲学视角[J].教师教育研究,2021,33(01):22-27.

[16]陈炜.教育研究的空间转向——基于社会理论空间转向的视角[J].教育研究,2022,43(09):150-159.

[17]Lefebvre H:The Production of Space,Oxford:Blackwell,2007,P.32.

[18]高鸿源.在学校建筑使用中创造适合学生发展的积极空间[J].中国教育学刊,2017,(11):54-58.

[19]袁梅,罗正鹏.“十四五”时期民族地区义务教育优质均衡发展困境及应对[J].民族教育研究,2021,32(05):122-129.

[20]中国教育新闻网:《以国家智慧教育平台撬动民族地区教育数字化转型》,(2022-05-19)[2023-05-11].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1733222234907414821.

[21]赵健,吴旻瑜,万昆.我国当前义务教育阶段信息技术课程实施状况的调研结果及其启示[J].课程.教材.教法,2019,39(12):115-120.

[22]布莱恩·阿瑟.技术的本质[M]. 曹东溟,王健译.杭州:浙江人民出版社,2018:155-156.

[23][1]赵国宏,华娇.教育信息化2.0背景下民族地区基础教育信息化的发展途径——基于对吉林省延边地区的调查[J].民族教育研究,2020,31(04):114-122.

[24]张磊.民族地区中小学教师应用信息技术的成效、问题及对策——基于宁夏的研究[J].回族研究,2021,31(03):74-79.

[25]何文涛,庞兴会,朱悦,等.人工智能时代中小学教师信息化教学能力发展现状与提升策略[J].现代教育技术,2022,32(03):92-101.

[26]戴妍,徐佳虹.民族地区教师信息素养提升的现实境遇与模式建构[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2018,(03):92-99.

[27]洪玲.教师教育智慧学习空间:内涵、框架与实践策略[J].开放教育研究,2023,29(01):53-59.

[28]高永久,杨龙文.中华优秀传统文化与铸牢中华民族共同体意识:内在逻辑、统合实践与协同路径[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2024,41(04):5-13.

[29]张斌贤,钱晓菲.学校空间史:场所位移与教育演变[J].教育研究,2022,43(07):65-78.

Reconstruction of the School Education Field for the Inheritance of China's Excellent Traditional Culture in the Ethnic Areas in the Era of Artificial Intelligence

SU De ,MA Yuanyuan

Abstract: ln the era of artificial intelligence, the school education field for the inheritance of China's excellent traditional culture in the ethnic areas refers to an objective relationship network formed between teachers and students based on the support of a variety of intelligent technologies for the purpose of teaching and inheriting China's excellent traditional culture. Among the relevant factors, educational technology is the foundation for expanding the educational space and promoting the improvement of the ability of education subjects; the education subject is the key for realizing educational goals through educational technology and educational space; the educational space is the carrier for supporting the development of the education subject through the embedding of educational technologies. However, the current reconstruction of the school education field in the ethnic areas faces such problems as the de-education of the school education space, restrictions on the development of technological ecosystems, weak technical literacy and poor inheritance-related awareness of the education subjects. Thus, it is necessary to strengthen the in-depth integration of technology and China's excellent traditional culture, enhance the sense of responsibility of the teachers and students for their conscious inheritance, and optimize the construction of the educational space in the schools in the ethnic areas of China.

Key words: ethnic areas ; China's excellent traditional culture ; school education field

(责任编辑:陈燕)

初审:伍鹏辉

复审:罗士琰

终审:蒋立松