摘 要:作为近代德国唯心论哲学的两位重量级思想代表,康德与费希特都有关于教育哲学的深刻思考。从其内在思想关联上讲,费希特教育哲学继承康德教育哲学的同时又批判性地超越了康德的教育哲学。一方面,二者都将教育哲学作为其实践哲学体系的重要组成部分,并以发展人的道德禀赋与自由本性作为教育的根本主旨与理想目标。另一方面,费希特批判性改造了康德教育哲学,将其从纯粹道德教育与社会启蒙教育导向更富时代气息与实践价值的民族教育。这一批判性继承与改造既内在展现出费希特与康德所持世界观与哲学基础的根本差异,同时也深刻影响了近代德意志民族的教育发展与国家复兴。

关键词:德国唯心论;康德;费希特;道德教育;民族教育

约翰·哥特利布·费希特(Johann Gottlieb Fichte,1762-1814)是18世纪末到19世纪初德国唯心论哲学的重要代表,在德国古典哲学发展进程中占据了极其重要的历史地位。在作为其哲学思想核心的“知识学”(Wissenschaftslehre)基础上,费希特建立起涵盖伦理学、法权哲学、历史哲学、宗教哲学等诸多领域的实践哲学体系。事实上,作为近代德国唯心论哲学发展进程中承前启后的重要环节,费希特哲学正是在对康德哲学的批判性继承与发展中形成的。实际上,不仅仅在形而上学领域,费希特哲学也在包括道德伦理、历史哲学、政治哲学、教育哲学等诸多领域对康德哲学进行了批判性继承与改造。不过,相比于对费希特知识学、伦理学与政治哲学等方面的深入研究而言,国内学界对于费希特教育哲学的研究目前还稍显单薄,尤其是对费希特与同时代其他德国唯心论哲学家(如康德、施莱尔马赫、谢林、黑格尔等人)教育哲学的比较研究,目前尚不多见。①

基于此,本文立足于探讨费希特教育哲学的形成与发展,力图围绕费希特与康德教育哲学之间的内在关联与彼此差异进行深入考察,试图解决两个方面的基本问题:(1)费希特具体从哪些方面批判性继承与改造了康德教育哲学?(2)二者之间差异性的内在根源究竟何在?其产生了何种历史影响与理论效应?

一、思想继承:通向道德与自由的实践教育学

众所周知,费希特哲学继承并发扬了康德批判哲学。初入哲学领域,费希特早年正是作为康德批判哲学的忠实追随者而崭露头角。1792年发表的《试评一切天启》立足于康德道德宗教考察天启宗教这一概念,曾一度被学界误认为是康德本人发表的新作。事实上,无论是作为费希特哲学体系基础的知识学,还是立足于知识学基本原则所发展出来的伦理学、法权哲学、历史哲学、宗教哲学,无不受到康德哲学的深刻影响,教育哲学也不例外。具体来说,费希特主要从两个方面继承和发扬了康德教育哲学。

(一)教育的本质与内涵:作为实践教育的教育学

康德有关教育的论述主要集中于《论教育学》(Über Pädegogik,1803)一书。该书由康德在哥尼斯堡大学于1776/1777年冬季班、1780年暑期班、1783/1784年与1786/1787年冬季班所作的四次有关教育学的讲演组成,②由学生林克(F.Th.Rink)所记笔记整理而成。从中可以明确看出,康德教育哲学立足于作为实践教育的教育学,而非“理论教育学”。主要体现在以下几个方面。(1)就其实际内容而言,康德在哥尼斯堡大学所讲授的“教育学”立足于如何教育这一实践性主题,而非追问教育是什么这一纯粹理论问题。在《教育学》开篇,康德明确指出:“我们把教育理解为照管(供养、抚养)、训诫(管教)和连同塑造在内的教导。”[1]这表明康德教育哲学的理论初衷是要从具体实践性的层面去探讨怎样去实施教育。(2)从其理论基础上看,康德教育哲学是基于实践哲学的“实践教育学”,同时也是其实践哲学的重要组成部分。一方面,康德教育哲学植根于《实践理性批判》(Kritik der Praktischen Vernunft,1788)和《道德形而上学的奠基》(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,1785)所构建的道德哲学。另一方面,它同时也是《实践理性批判》的“纯粹实践理性的方法论”与《道德形而上学》(Die Metaphysik der Sitten,1798)的“伦理方法论”的自然延伸。它们所共同关注的话题是如何在方法论层面上让普遍的道德法则能够真正具体落实在实践领域。因此,康德教育哲学从根本上讲是一门研究并提供教育规范与教育方法的实践教育学,而不是一门描述和分析教育事实与教育理念的纯粹理论科学。[2]

与之相对照,费希特在其多部论著中都曾系统深入考察过教育哲学。在《对德意志民族的演讲》中,费希特严厉抨击了德意志旧的教育制度,系统阐发了自己有关教育的基本立场,描绘出新时代教育的理想蓝图。植根于其知识学体系所具有的实践性特征,费希特主张新教育的本质不仅仅或主要不在于提升学生的理论学习能力,更重要的是培养学生面向现实生活的实践能力与实践品格。在《对德意志民族的演讲》第二讲“概论新教育的本质”中,费希特明确提出:“以往的教育充其量说,也仅仅是告诫人们遵守良好的秩序与道德,但这些告诫却对现实生活不曾有任何效果,因为现实生活是按照全然不同的、这种教育根本不能理解的缘由形成的;与这种教育相反,新的教育则必定能够按照规则,确实可靠和毫无差错地塑造和规定其学子的现实生活活动。”[3]由此可见,费希特所谓新教育的实践性品格充分展现为着力培养受教育者去追求善良意志,以及作为纯粹精神实践性维度的实践能力与实践创造性,塑造能够将理论与概念层面的可能性创造并实现出来的坚强意志,从而将先天道德理念和纯粹伦理生活真正实现出来。也正是为此目的,费希特主张将接受新教育的学子们与业已败坏的旧社会甚至与其父母强制性隔离开来,通过实施强制性义务教育塑造其坚定意志与坚毅品格,从而构建出新的人类共同体与社会秩序。由此可见,费希特继承并发扬了康德实践教育学的本质与内涵,一方面突出强调了教育的实践性内涵与目标,另一方面也将这种实践性朝向从康德教育哲学所强调的纯粹道德实践延伸并拓展为更宽泛意义上的社会改造与社会实践。

(二)教育的理想与目标:以道德价值为取向全面发展人的自由禀赋

康德在其《伦理学讲义》中曾明确指出:“人类的终极命运是道德的完善,……如何寻求这种完善,以及这种完善究竟于何处能够被期待获得呢?只能通过教育。”[4]由此可见,康德主张只有通过教育,才能真正达到道德完善性的理想。

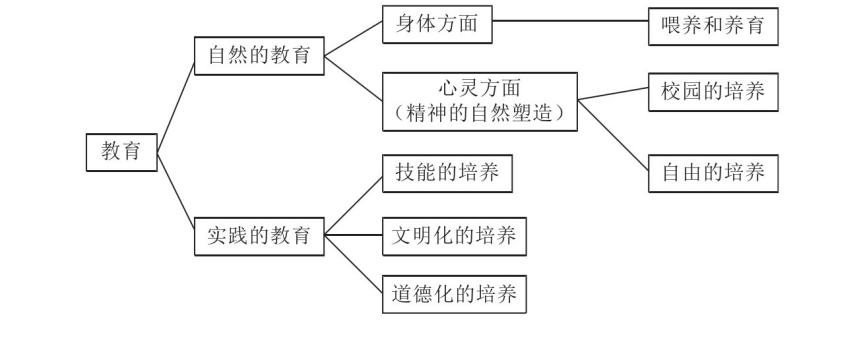

一方面基于批判哲学关于自然与自由的严格区分,另一方面也植根于对人的原初自然禀赋的层次划分,在其《教育学》中,康德明确地将教育分成自然的教育和实践的或道德的教育。“教育学或者教育的学说要么是自然的,要么是实践的。自然的教育是人与动物共有的教育,或者是养育。实践的或者道德的教育是人受到塑造的教育,为的是他能够像一个自由行动的存在者那样生活(人们把所有与自由相关的东西都称为实践的)。”[1]自然的教育服务于人的自然性生存,而实践的教育则立足于人所具有的自由性与人格性,致力于培育和发展人的道德禀赋和自由本性。

具体来说,实践的教育包含三个部分:(1)培养和造就人的技能,使人具有实现某些目的的能力;(2)文明化的培养,使人善于处世,在群体生活中讨人喜欢,懂得并擅长利用他人达到自己的目的;(3)致力于培养人的道德性并实施作为实践教育的最终目的的道德教育,其目的是要使人成为一个真正自由的人。康德在《教育学》中详细勾勒出从个体的自然教育通向道德启蒙教育所包含的内容与阶段(见图1)。

宽泛的实践性教育既包含纯粹的道德教育,也涵盖技能的训练(技术性实践)和明智的塑造(实用性实践)。不过,就以道德价值为取向全面发展人的自由禀赋的实践性教育的基本内涵与根本理想[5]而言,唯有作为道德性实践的道德教育才具有真正实现人作为自由存在者的内在价值,也才称得上真正意义上的实践性教育。

图1 康德《论教育学》中阐释的从个体的自然教育通向道德教育所包含的内容与阶段

与康德将德性教育作为教育的核心主旨与理想目标一脉相承,费希特在《对德意志民族的演讲》中也将教育的理想及目标定位于道德伦理的教化和精神品格的陶冶。在第三讲“再论新教育”中,他明确指出,新教育的本质就是培养纯粹伦理生活的技艺。“我们所倡议的新教育的真正本质……在于它是培养学子们去过纯粹伦理生活的一种经过深思熟虑的、确实可靠的技艺。”[3]不仅如此,费希特教育哲学也同样是以塑造并促进人的自由发展为其最终目标。这一终极目标导向与康德以道德价值为取向全面发展人的自由禀赋的实践性教育的基本内涵与根本理想完全吻合。

二、批判性改造:从道德教育走向民族教育

费希特一方面深受康德教育哲学的影响,另一方面立足于其知识学体系,植根于所处时代背景,对康德教育哲学进行了批判性改造,将其从纯粹道德教育与社会启蒙教育导向更富时代气息与实践价值的民族教育,以期通过这种所谓新教育推动德意志民族的复兴。具体来说,费希特主要从两个方面批判性改造了康德的教育哲学。

(一)实践教育的根本任务:从道德教育走向民族教育

与康德强调纯粹的道德教育不同,费希特不仅一般性地探讨纯粹教育问题,而且特别关注德意志国家的民族教育。与康德相区别的是,费希特的理解不仅仅局限于纯粹道德领域,他认为更为重要和根本的是要培养德意志民族的爱国主义和民族精神,并通过这种民族教育激发民族自豪感和爱国主义情感,以此推动德意志民族的复兴。

首先,费希特对民族教育和民众教育做出了严格区分。他认为,作为公共教育的民众教育,其目的是向普通民众传授有关阅读和写作等方面的文化知识,教授给他们一些基本信仰知识。这种教育在费希特看来明显是不够的,它必然会导致社会阶层分化,并大大削弱民族素养。因此,费希特主张大力推进全体德意志人的民族性教育,并将其视为一种新教育。在他看来,能够真正担负起拯救民族危亡、激励整个德意志民族昂扬奋进的不是传统的民众教育,德意志民族的复兴亟须实施这种培养全新自我并以德意志民族复兴为己任的国民的崭新的民族教育。

其次,费希特认为,民族教育的核心内容是一种“爱”的教育。民族教育所培养的这种爱包含两方面内容。(1)对智慧和知识的爱。它将个体自我与外部世界、精神世界与自然世界紧密联结起来。(2)对民族和祖国的爱。正是它将一个民族和社会中的所有个体联合成具有共同意志的理性共同体。在费希特看来,“爱”的教育所包含的这两方面内容在民族教育中相互联结、彼此结合、密不可分,尤其是对民族和祖国的爱使得民族教育保持其特有的民族性,从而塑造并形成爱国主义。而这正是民族教育的基本内涵与本质特征。

再次,费希特主张通过国民教育来有效实施与推动道德教育。费希特主张旧的教育仅仅在极少数人中实施,而新教育则需要普及给德意志全体国民,它是一种在德意志全体国民中实施的民族性教育。因此,费希特主张应该由国家整体制定规划,强制性贯彻实施他所提倡的全民教育战略。就个体而言,费希特倡导进行一种全面教育,即每一个人都应接受德、智、体、美、劳等全方位的培养。

最后,费希特主张实施民族性教育必须要以复兴整个民族为根本目标。通过崭新的民族教育,培养每一个德意志人具有德意志民族认同感、优越感和自豪感,从而实现复兴德意志民族的伟大目标,这正是德意志真正通向人类理性的“自由王国”的必经之路。

(二)实践教育的主体性原则:从主体性走向主体间性

依于“人为自然立法”的精神,康德批判哲学继承并发扬了近代笛卡尔哲学以来所高扬的主体性原则。费希特将其哲学称作知识学,主张知识学要为一切科学奠定基础,所坚持的仍然是主体性原则。不过,费希特批判性改造了近代以来基于主客、物我、身心二元分立和二元对立所造成的对主体性原则的片面理解。

首先,在费希特看来,作为理性主体的自我与他我彼此之间相互作用、密切关联,自由最终是在自我和他我的相互关系中真正确立起来的。正是通过自我与他我之间关系的演绎,在费希特哲学中自我通过作为客体而存在的他我而被认知与把握,恰恰是在自我与他我之间相互要求、相互给予、相互设定、相互限制、相互确证的关联中先验构成的。

其次,与过往哲学所强调的纯粹思维与认识的主体性原则相区别,费希特刻意构造出一种理论与实践相融合、主体与客体相同一的主体性原则。在其知识学体系中,费希特把自我的纯粹意识活动称作“本原行动”(Thathandlung)。它不仅仅是一种纯粹的思维活动,而且还是意志的实践活动。“自我由自己所作的设定,是自我的纯粹活动。——自我设定自己,而且凭着这个由自己所作的单纯设定而存在的;反过来,自我存在着,而且凭着它的单纯存在,它设定它的存在。——它同时既是行动者,又是行动的产物;既是活动着的东西,又是由活动制造出来的东西;行动与事实两者是一个东西,而且完全是同一个东西。”[6]自我通过理智直观而设定其自身存在的本原行动为整个人类知识寻找到牢不可破的基点。“自我原初就直截了当地设定它自己的存在。”[6]因此,费希特所构造的绝对自我的主体性原则不仅是对近代笛卡尔哲学以来所确立的主体性原则的继承与发扬,同时也是一种改造、深化与拓展。这一改造、深化与拓展使得费希特不再将主体性简单等同于单纯的我思或纯粹自我意识。而具有现实能动性的主体性概念也必然使其突破与客体相对立的单纯思维主体概念,从而将主体性发展成为主体间性。主体间性的演绎不仅确立了费希特实践哲学的发展趋向和基本框架,也成为知识学体系的必要补充与完善。总体来看,主体间性的演绎使费希特知识学体系发展出法权哲学、历史哲学、伦理学、教育哲学等诸多实践哲学领域,使其在对现实社会诸方面的实际考察中使自由原则在人类实践的各个领域获得落实、呈现与贯彻。

三、二者之间差异的内在根源

除了各自所处时代背景与社会背景上的外在差异,费希特教育哲学与康德教育哲学的根本差异既内在根源于二者在世界观基础上的根本差异,也植根于其哲学基础上的本质差别。就前者而言,康德秉承的是近代启蒙运动以来所造就的一种世界主义视野,而费希特则更多植根于德意志民族复兴的民族主义立场。康德致力于在启蒙理性指引下构建世界公民的理想愿景,而费希特则聚焦于打造民族共同体的现实筹划。从后者来看,康德教育哲学建基于批判哲学、道德哲学之上,而费希特教育哲学则是其知识学体系的实践性拓展与延伸。

(一)世界观基础的根本差异:从世界主义的理想走向民族共同体的建构

康德哲学具有一种强烈的世界主义视野与诉求,其教育哲学也植根于这种世界主义的世界观。康德塑造了一种世界公民的理想与世界公民权利的观念。他主张每一个人都是有理性的自由存在者,因而只有从实践理性出发才能普遍并内在地揭示个体在私人领域与公共领域中的权利关系。在此过程中,权利关系以理性个体为主体不断扩展延伸至社会与国家。与此同时,在对无序自然状态的克服与改善中,个人与他人的权利关系获得根本性保障。

具体来说,这一过程展现为:(1)在私人领域,康德认为个人与他人处于一种自然状态下的自由与平等关系之中。这种个体自由包含了对他者自由的认同与尊重,而平等则是人格上的平等。这种状态下的自由与平等往往囿于个体意识到自己与他人应该共同遵守的内在道德法则,并不具备公共权威,也没有外在法律形式为其规定相应义务。因此,这种状态下的个人易于实施违背法则的行为,从而导致人与人之间的关系遭受损害与侵犯。暴力与强权往往作为解决歧义与争端的方式与途径。只有通过外在的契约和法律克服这种野蛮,才能使人获得真正的自由。(2)通过对自然状态的否定,康德主张通过采取缔结契约的方式,摆脱自然状态,使个体的权利关系也在私人领域的基础上扩展到公共领域。在公共领域,个人在自然状态下的自由与平等逐步获得了外在形式的保障。康德认为,对国家状态的维持需要一种法律状态,即基于公民的联合意志制定法律,可以避免国家退回自然状态以及走向专制。当公民的权利受到他人侵犯时,国家可以依照法律程序进行判断和处理。而当国家最高仲裁机关侵犯公民合法权利之时,公民可以通过议会投票罢免、改造国家机关。(3)正如自然状态下人与人之间的关系,从整体来看,国家之间的自然状态如同人与人之间的自然状态,受到野蛮强力的驱使,国家与国家之间的冲突与争斗在所难免。于是,康德将以个人为主体的权利观念扩展和延伸至国家主体,在描述自然状态下的国家间关系的同时,指明了国际社会进入一种世界主义的必要性与可能性。康德认为,除了签订和平条约,几个或多个国家可以自由结成同盟关系,这样既能避免战乱发生又能维持本国稳定,还有利于促进各国在其他方面沟通与交流。这种局部的同盟可以视为未来国际联盟的先行尝试,为国际长久的和平奠定基础。尽管有国界的限制,但最为重要的依然是从个体出发的自由平等的权利。人类出于理性的要求,摆脱自然状态、建立共和制并进而结成联盟。当个人与他人的关系进入世界领域,人人都是世界公民的一员时,每个人都遵从于内心的呼唤,服从于最高的道德法则,每个人都是秉承实践理性的法律规范的主体,这样的个体无论在国籍、文化背景上有多大差异,总是拥有并维护人类公认的自由权利。因此,康德以个体的意志自由、实践理性和公民权利为基础,完成了由个体到共同体的理论拓展,演绎出“世界公民共同体”的理想。

与康德相区别,费希特教育哲学带有强烈民族主义色彩,这种民族主义也体现出他与康德所持世界观的根本差异。费希特秉持这种民族主义的世界观,致力于去筹划并实现民族共同体这一根本目标,其目的在于促进德意志民族意识的觉醒,建立一个统一的民族共同体。费希特区分了四个层面的共同体概念——社会团体、教育共同体、国家共同体、民族共同体。费希特的民族共同体作为一个有机统一体,有其绝对主宰的精神意志,是最高层次的共同体。在民族共同体之中,每个个体通过学习哲学上升到哲人的高度去认识理性的自由王国,从而被精神世界所鼓舞而采取统一的行动。而对民族共同体之爱则将个体性价值与民族共同体紧密联结起来。

具体来说,费希特的民族共同体具有以下四个方面的基本内涵。(1)民族哲学是民族共同体的方向指引。费希特认为哲学可以启蒙愚昧的大众,从而唤醒民众对民族共同体的热爱。在他看来,哲学可以鼓舞一个人去追求自己生活的真正价值,也可以鼓舞一个民族共同体实现自身存在的价值。费希特希望通过哲学将个人与共同体之间的对立弥合起来,个人也只有在民族共同体中才能实现其自身的成长。民族共同体因哲学而获得强大力量去保卫自身以及保卫理性精神。(2)民族宗教是民族共同体的情感依托。费希特认为,哲学虽能让人反思当下处境而做出价值判断,但民族共同体所需要的是统一的行动力量,宗教则使其具有强大的行动力。在他看来,民族共同体中的每个个体一旦信仰这个民族所宣扬的主流价值观并将其作为自己的坚定信念,将会产生出巨大的行动力。此外,认同民族的主流价值观也体现出每个个体对民族共同体的爱,这使其产生宗教式的爱,进而将民族共同体看作尘世的天国。(3)民族教育是民族共同体的动力来源。费希特教育思想的特征在于推崇自然,培育哲学精神。在他看来,只要达成个人教育的目标,民族共同体的发展就会自然而然地发生。(4)民族共同体的终极目标是爱国主义。民族哲学提供了对永恒秩序的理性认知,这种理性认知是爱国主义的智力支持,使民众避免愚昧和盲目。民族宗教提供了对永恒秩序的无限热爱,国家就是尘世中的天国。民族教育则弥合了哲学与宗教之间的张力,其目标导向爱国主义。爱国替代了爱上帝,从而弥合了宗教与哲学的分裂。由此可见,费希特将哲学、宗教和教育三者完美融合于民族共同体的建构与筹划之中。

(二)哲学基础的本质差别:从批判哲学体系走向知识学体系

康德所谓批判哲学本质上讲是试图对人的理性能力(包括用来寻求知识的思辨理性和用来付诸实践的实践理性)进行全方位的批判性考察,以期揭示出人类理性的来源、范围和界限等诸多方面的根本问题。艾伦·伍德认为:“恪守苏格拉底的传统,批判哲学是一种关于人类自我知识的哲学。康德把‘纯粹理性的批判’的任务说成是‘(理性的)所有工作中最困难的工作,即自我认识的工作’。对于康德来说,这种自我知识采取了如是一种形式,即人的最高功能(理性)对这一功能本身的批判。这种批判被说成是一个‘法庭’,其意图是要揭示出人类理性的‘起源、范围和界限’。”[7]具体来说,康德在《纯粹理性批判》中所要讨论的是人的认识能力问题,也就是知识论的问题,即如何才能建构起真正具有普遍必然性的知识。而在《道德形而上学的奠基》(1785)、《实践理性批判》(1788)中所讨论的是人的欲求能力,康德把它归于道德实践。康德认为,理性在实践方面的运用就是为人的欲求能力和人的意志颁布作为绝对命令的道德法则,即“理性自己为自己立法”。实践理性所颁布的是作为绝对命令的道德法则:“只要按照你同时能够愿意它成为一个普遍法则的那个准则去行动。”[8]在《道德形而上学的奠基》中,康德从三个层面阐述了道德法则的具体内涵和本质规定。第一个层面展现出道德律令作为具有普遍必然性的法则,即“要这样行动,就好像你的行为的准则应当通过你的意志成为普遍的自然法则似的”[8]。第二个层面立足于遵从道德律令的道德实践主体。“你要如此行动,即无论是你的人格中的人性,还是其他任何一个人的人格中的人性,你在任何时候都同时当作目的,绝不仅仅当作手段来使用。”[8]第三个层面则展现出基于理性存在者的意志是颁布普遍法则的自由意志,即“每一个理性存在者的意志都是一个普遍立法的意志”[8]。可见,康德的道德律令所关注的是作为普遍立法原则的普遍立法形式,即要求理性在实践中始终保持自身的逻辑一贯性与前后一致性。而这只能凭借理性的自律(理性自己为自己立法并一以贯之地始终遵循),而非一切形式的他律。这种理性自律从根本上摆脱了一切来自感性经验和外在条件与状况的限制和束缚,而只遵从理性自己为自己所颁布的道德法则。它所体现出的恰恰就是真正意义上的自由,从而真正落实了实践自由。

批判哲学的道德哲学是康德整个批判哲学体系的核心部分,而康德教育哲学植根并奠基于其批判哲学尤其是批判哲学的道德哲学。具体来说,体现在以下几个方面。(1)康德教育哲学本质上强调的是一种道德教育,并作为道德哲学在教育实践领域的具体延伸与拓展。它致力于使受教育者摒弃并克服感性自然偏好和自爱动机的影响,在不断的实践教育过程中培养对道德法则的敬重感,最终使其在不断接受教育的实践过程中无条件遵从道德法则,实现其自身的自由意志。因此,康德教育哲学本质上奠基于批判哲学的道德哲学。(2)康德教育哲学所朝向的终极目标是实现受教育者的纯粹意志自由和意志自律,以道德价值为取向全面发展人的自由禀赋。而这一目标指向正是对道德哲学根本主旨的具体实践。(3)康德教育哲学强调在具体教育实践过程中充分尊重受教育者的主体性,强调在具体的道德问答和道德修行中逐步培养并实现受教育者纯粹的道德自觉和意志自律。这不仅与批判哲学、道德哲学的理论旨趣根本一致,同时也与批判哲学高扬主体能动性的思想主旨完全吻合。

与康德教育哲学相区别,费希特教育哲学则是作为其知识学体系在实践方向上的必然延伸与合理拓展。费希特将自己的哲学称作“知识学”,并认为它有效填补了康德批判哲学中自然与自由、现象与本体、思辨理性与实践理性之间的鸿沟,从而构造出一个严密的科学体系。费希特认为,知识学作为一个严密的科学体系需要从一个具有自明性和确证性的最高出发点开始,而这个统一体系的出发点只能是自我。作为绝对的纯粹意识活动,费希特将其命名为本原行动。费希特在《全部知识学的基础》中主张将自我的本原行动视作一切知识和一切对象实在性的基础,试图凭借自我构建出一种绝对自我的“知识学”体系。对于费希特来说,绝对自我不仅是认识活动中作为认知主体的自我,同时也是具有实践能动性的行动着的自我,一切对象包括康德所设定的自在之物都是绝对自我所设定和给予的。费希特哲学立足于绝对自我的行动原则和设定原理,一切非我包括自我本身都是通过绝对自我设定并统一于绝对自我。正是自我的本原行动构造出知识学的三条基本原理。(1)作为正题的同一性原理(绝对无条件的原理):“自我原初就直截了当地设定它自己的存在。”[6](2)作为反题的反设原理(内容上有条件的原理):“相对于自我,直截了当地对设起来一个非我。”[6](3)作为合题的根据原理(形式上有条件的原理):“自我在自我之中与可分割的自我相对立,对设一个可分割的非我。”[6]

因此,对于费希特知识学体系来说,一切的一切无不来自绝对自我的生成、创造和设定。而在作为知识学的第三条原理的合题中,自我设定了一个可分割的非我与可分割的自我相互对立、彼此规定、互相限制。由此出发,费希特将在自我规定非我中规定非我的自我看作实践自我,而将在自我被非我规定中被非我规定的自我视为理论自我。关于前者的讨论就构成了实践知识学,而关于后者的考察就构成理论知识学。由此可见,费希特哲学从自我的最高原则出发构建起完整的知识学体系。以知识学为基础和原则,费希特建构起了包括法权哲学、伦理学、宗教哲学、历史哲学、教育哲学在内的实践知识学体系。也正是从知识学这一根基出发,费希特将教育的根本目标设定为通过建立理性王国并通过道德教育的方式实现自我的道德完善和社会的秩序完善。

从总体上看,一方面,费希特教育哲学植根于其知识学体系。作为知识学体系核心概念的绝对自我永恒追求独立个体与社会整体的不断完善,费希特将教育(涵盖知识教育、道德教育和宗教教育)视为实现这一目标的有效手段。另一方面,受其成长环境与时代背景的影响,费希特在其教育哲学理论指导下开展了一系列的教育实践活动。早年家庭教师的实践经历使他对教育本身拥有更深入的反思,后来在高校担任教学与领导职务使其对高等教育实践具有更深刻的认知。普法战争期间,晚年的费希特在德意志民族存亡的危急时刻主张只有实施全民教育,才能民族自救,也才有可能实现民族复兴。因此,费希特的教育哲学具有极其深刻的思想内涵,他从哲学思辨的角度将教育提升到自由的高度。费希特的教育实践对当时的德意志民族复兴和德国教育发展都产生了深远的影响,也为西方教育思想发展史开辟了新的起点和方向。

结语

综上所述,从思想继承的层面上看,费希特教育哲学继承了康德哲学的同时又批判性地超越了康德哲学,深刻影响了德意志民族的教育与复兴进程,启发了后来的谢林、黑格尔、施莱尔马赫等人的教育理论与实践,成为德国唯心论哲学教育思想发展的重要转折。具体体现在:(1)费希特致力于在德意志推行国家主义教育,并试图借此实现德意志民族的全面复兴,不仅有力推动了近代德意志民族复兴的历史进程,也推进了近代德国教育理论与教育实践的深入发展。(2)费希特教育哲学对近代德国教育学家和教育改革产生了深远影响。一方面深刻影响了如洪堡、赫尔巴特等人的教育理论与实践,另一方面他在担任柏林大学校长期间所推行的一系列教学改革举措将柏林大学打造为真正意义上的现代大学之典范。例如,他在担任柏林大学校长期间大力发展如哲学这样的基础学科,注重对学生的专业培养和专业教育,创建以讨论和问答为基本方法的研讨班(seminar),深刻影响了近代德国与欧洲的高等教育,并为各国大学效法采用。

值得注意的是,尽管费希特教育哲学极力倡导民族教育和国民教育,但他绝非狭隘的民族主义者、国家主义乃至集权主义者。与之相反,“费希特是一位把爱国主义与世界主义、民族主义与民主主义集于一身的伟大思想家。坚定不移地走人类文明的康庄大道,既热爱自己的祖国,又坚持世界大同的理想,既反对狭隘的民族主义,又反对列强的霸权主义,这才是《对德意志民族的演讲》这部世界名著的真谛”[3]。

注释:

①实际上,费希特有着宝贵而丰富的教育理论与教育实践。但其教育理论和实践长久以来被其哲学思想的光环所掩盖,而没有获得更深度关注与更系统研究。目前,国内学界对于费希特的研究主要集中于对其纯粹哲学思想的研究。其中尤以梁志学先生所主持的费希特著作翻译与研究为代表,包括5卷本的《费希特文集》(商务印书馆,2014)的翻译出版,以及有关费希特研究的相关论著,如《费希特青年时期的哲学创作》(中国社会科学出版社,1991)、《费希特耶拿时期的思想体系》(中国社会科学出版社,1995)、《费希特柏林时期的体系演变》(中国社会科学出版社,2003)、《费希特哲学思想体系简评》(《安徽大学学报》2005年第3期)等。而就费希特哲学的某个具体方面而言,学界则主要侧重于对其知识学、伦理学、法权哲学等方面的研究,如梁志学先生的《费希特晚期的知识学》[《云南大学学报》(社会科学版) 2003年第6期]、谢地坤教授的《费希特知识学的演变及其内在逻辑》(《现代哲学》2020年第4期)、郭大为教授的《费希特伦理学思想研究》(中国社会科学出版社,2003)、邓安庆教授的《逻辑学还是伦理形而上学——费希特伦理学的“知识学原理”研究》(《湖南社会科学》2011年第5期)、张东辉教授的《费希特的法权哲学》(中国社会科学出版社,2010)等。在宗教哲学方面,主要以谢地坤教授的《费希特的宗教哲学》(中国社会科学出版社,1993)及《费希特的道德宗教观与人性尊严》[《云南大学学报》(社会科学版) 2002年第3期]为代表。相比之下,国内学界有关费希特教育哲学的研究则较为薄弱,主要侧重于以下三个方面的研究。(1)有关费希特高等教育思想的研究。如曾宁波的《试论费希特的高等教育思想》(《比较教育研究》1993年第3期)、胡建华的《费希特的大学论及其对19世纪初期德国大学改革的影响》(《清华大学教育研究》2002年第5期)等。(2)有关费希特教育培养理论的研究。如曹汉斌的《费希特的学者观对我国学者的启示》(《比较教育研究》2005年第5期)、张琳琳的《费希特的学者使命思想及对当代教育学者的启示》(《教育探索》2012年第1期)、李先军的《论我国当代高校教师的责任——费希特职责伦理学思想的当代价值》(《湖南师范大学教育科学学报》2012年第4期)等。(3)有关费希特国家主义教育思想的研究。如张东辉的《论费希特〈对德意志民族的演讲〉中的教育思想》[《湖南科技大学学报》(社会科学版)2011年第4期]、张宝梅的《论费希特的民族教育思想》[《太原理工大学学报》(社会科学版) 2013年第5期]。而在费希特与康德教育哲学的比较研究方面,目前国内学界的研究很少涉及。与之相对照,德语学界对于费希特教育思想给予了较多的理论关注。代表性成果如迈克尔·斯皮克(Michael Spieker)主编的《教育哲学》(Bildungsphilosophie, Nomos Verlagsgesellschaft, 2017)收录的康斯坦丁诺斯·马斯马尼迪斯(Konstantinos Masmanidisd)的《费希特〈对德意志民族的演讲〉中的教育概念》(”Fichtes Bildungsbegriff in den Reden an die deutsche Nation“),保利·希尔扬德(Pauli Siljander)主编的《教育与成长理论:大陆教育思想与美国实用主义的关联与争论》(Theories of Bildung and Growth:Connections and Controversies Between Continental Educational Thinking and American Pragmatism, Sense Publishers, 2012)收录的阿利·基韦拉(Ari Kivelä)的《从伊曼纽尔·康德到约翰·戈特利布·费希特——教育理念与德国唯心主义》(”From Immanuel Kant to Johann Gottlieb Fichte:Concept of Education and German Idealism“),于尔根·斯托尔岑伯格(Jürgen Stolzenberg)主编的《作为艺术的教育——费希特、席勒、洪堡、尼采》(Bildung als Kunst:Fichte, Schiller, Humboldt, Nietzsche, Walter de Gruyter, 2010)收录的4篇有关费希特教育思想的文章:(1)特劳布(Hartmut Traub)的《传记根源和系统反思:费希特生命历程中构建全面教育和教养哲学的基础》(”Biographische Wurzeln und systematische Reflexionen.Grundlegung einer Philosophie ganzheitlicher Bildung und Erziehung in Fichtes Wanderjahren“);(2)布兰特(Andreas Brandt)的《费希特教育观中的世界主义与民族思想》(”Weltbürgertum und Nationalidee in Fichtes Bildungskonzept“);(3)赞特维克(Temilo van Zantwijk)的《从费希特到黑格尔的教育理念路径》(”Wege des Bildungsbegriffs von Fichte zu Hegel“);(4)乌尔里希斯(Lars-Thade Ulrichs)的《我们还是野蛮人吗?席勒、费希特和尼采的美学教育理念》(”Sind wir noch immer Barbaren?Ästhetische Bildungskonzepte bei Schiller,Fichte und Nietzsche“)。此外,少量的专题研究主要是基于德国唯心主义传统就国家和教育之间的关系论及费希特的国民教育。如艾琳娜·阿莱西亚托(Elena Alessiato)的《威廉帝国的费希特:理想化图景、爱国模范与国民教育》(”Fichte im Wilhelminischen Reich:Idealisiertes Bild, patriotische Vorbildhaftigkeit und nationale Bildung“, Fichte-Studien, Vol.48, 2020)。类似的还有特劳布(Hartmut Traub)的《国家与教育:费希特早期布道讲演精神中关于国家和教育的思想》(”Der Staat und die Erziehung.Die Entstehung von Fichtes staats-und erziehungsphilosophischem Denken aus dem Geist seiner frühen Predigten“, inDer Staat als Mittel zum Zweck, Hrsg.Günter Zöller, Baden-Baden, 2011)。在英美学界,特恩布尔(G.H.Turnbull)在《费希特对国家干预教育的态度转变》(“The Changes in Fichte's Attitude Toward State Intervention in Education”,International Journal of Ethics,1937)中阐述了费希特早期主张限制甚至拒绝国家干预教育的原因,而在其另一篇文章《费希特论教育》(“Fichte on Education”,The Monist, 1923)中则基于费希特的后期国家观阐述其教育思想,并围绕《对德意志民族的演讲》重构了费希特教育计划的诸多原则。此外,马修·阿特曼(Matthew C.Altman)在《他者在道德教育中的意义:费希特论主体性的诞生》(“The Significance of the Other in Moral Education:Fichte on the Birth of Subjectivity”,History of Philosophy Quarterly,2008)中从阐释费希特的主体性这一概念出发考察费希特有关道德教育的基本观点。

②不过,福尔伦德认为康德在18世纪80年代所预告的要重复两次的教育学课程后来并未开展。(参见 〔德〕福尔伦德《康德传——康德的生平与事业》,曹俊峰译,天津教育出版社,2015,第216~217页。)

③在《纯然理性界限内的宗教》(Die Religion Innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft,1793)一书中,康德引入禀赋(Anlage)和倾向(Hange)两个概念来就人的本性加以解释说明。就向善的原初禀赋而言,康德认为具体表现为三种形式。“我们有理由把这种原初禀赋与其目的相联系分为以下三类,来作为人的规定性的要素:1.作为一种有生命的存在者,人具有动物性的禀赋;2.作为一种有生命同时又有理性的存在者,人具有人性的禀赋;3.作为一种有理性同时又能够负责任的存在者,人具有人格性的禀赋。”[〔德〕康德:《纯然理性界限内的宗教》(注释本),李秋零译注,中国人民大学出版社,2012,第11页。]康德所指出的这三种向善的原初禀赋体现了人类从动物的本能到自由的任意最终到自由的实现的由低到高的三个层次。动物性禀赋是动物性本能,人性的禀赋即自由的任意,而只有人格性的禀赋是以人的道德实践理性为其根源。动物性的禀赋依靠动物性本能,并不能把人类与其他动物区别开来。人性的禀赋虽然是实践性的,却时常会把经验性的欲望、幸福当作行动准则,从而忽视道德法则的影响。只有人格性的禀赋才是完全基于人的道德实践理性和自由本性。从总体上看,向善的原初禀赋的这三种形式本身是一个统一体,彼此之间无法完全分离。在康德看来,它们并不是人的善恶的原因,而只是人性的可能性。所有有限的理性的自然存在者的行为动机中都包含有道德的动机和感性偏好的动机。它们之间的根本区别在于:“第一种禀赋不以理性为根源;第二种禀赋以虽然是实践的,但却只是隶属于其他动机的理性为根源;第三种禀赋则以自身就是实践的,即无条件地立法的理性为根源。”[〔德〕康德:《纯然理性界限内的宗教》(注释本),李秋零译注,中国人民大学出版社,2012,第13页。]

参考文献:

[1]康德.康德教育哲学文集[M].李秋零,译注.中国人民大学出版社,2016:7,23.

[2]李长伟.康德:实践哲学与教育学[M].中国社会科学出版社,2021:82-83.

[3]费希特.对德意志民族的演讲[M].梁志学,沈真,李理,译.商务印书馆,2010:24,39-40,

中文版序言第xxxvi~xxxvii页.

[4]Kant, Lectures on Ethics[M].Cambridge University Press,1997:220-221.

[5]袁辉.无用论抑或决定论——康德道德教育理论中的个人教育与社会启蒙教育[J].教育研究,2020(09):45-55.

[6]费希特.费希特文集(第1卷)[M].梁志学,编译.商务印书馆,2014:505,507-508,514,521.

[7]艾伦·伍德.康德的道德宗教[M].李科政,译.中国人民大学出版社,2020:1-2.

[8]康德.道德形而上学的奠基(注释本)[M].李秋零,译注.中国人民大学出版社,2013:40,40,49-50,52.

From Moral Education to National Education——On Fichte's Critical Inheritance and Transformation of Kant's Philosophy of Education

WEN-Jun

Abstract:As two important representatives of modern German idealism philosophy, Kant and Fichte both have profound thoughts on the philosophy of education. Fichte's philosophy of education inherited Kant and at the same time critically transcended Kant. On the one hand, both of them take the philosophy of education as an important part of their practical philosophy, and take the comprehensive development of human freedom endowment with moral values as the fundamental thrust and ideal goal of education. On the other hand, Fichte critically inherited and transformed Kant's philosophy of education, directing it from simple moral education and general social enlightenment education to a more contemporary and practical value of national education. This critical inheritance and transformation not only inherently reveal the fundamental differences between the worldview and philosophical foundations held by Fichte and Kant, but also profoundly influences the educational development and national renaissance of the modern German nation.

Keywords:German Idealism; Kant; Fichte; Moraleducation; National Education

初审:刘羽田

复审:王晓燕

终审:蒋立松