摘 要:在云南边境地区,历史悠久的跨境民族的往来互动在当前全球化浪潮中得到了进一步的拓展。这一趋势在教育领域中体现为接受义务教育的跨境民族学生规模不断扩大且增幅很快。由于地理位置和师资结构的差异,跨境民族教育存在明显的地域差异,导致边境地区学校在跨境民族学生的招收意愿和培养效果等方面具有明显的差异性,并由此带来不同的政策需求与发展模式。位置较为偏远、民族成分单一的边境地区学校在招收跨境民族学生方面拥有便利的客观条件,并进而形成积极的主观意愿;而对于其他边境地区的学校而言,接收跨境民族学生则很可能基于现实资源的约束而采取更为被动消极的态度。跨境民族教育发展的现状与趋势亟需对地域等维度的异质性加以关注。

关键词:跨境民族;跨境民族教育;中缅边境地区;缅籍学生

自20世纪90年代始,随着全球化趋势对人类社会影响的范围和深度不断地扩张和增强,社会的各个层面都在这一过程中经历着深刻的变化。在此社会变迁的背景下,位于西南边陲的云南省成为我国西南地区对外开放的新高地,是我国与南亚、东南亚等国家和地区相互联结与沟通的重要枢纽与平台。

云南省的边境线约占我国陆地边境线长的1/5,8个边境州(市)和25个边境县(市)分别与缅甸、老挝和越南三个国家接壤。云南25个世居少数民族中,跨境而居的有16个。历史上的同一族群被国界线划为分属不同国家的国民,一方面由于同宗同源、语言相通、习俗相似等历史文化基础,境内外跨境民族彼此之间一直保持着多层次、多维度的交流与互动,即使在政治局势紧张的非常时期也从未间断[1],只是交往规模会随着边境政策的变化而有所增减。由于社会制度和政策的不同所导致的社会发展的差异,分布于边境线两侧的跨境民族群体在双边国家的比较优势资源中,双向地跨越国界去探寻自身的生存空间和生活方式[2]。跨境民族早期的互动即呈现出自发的全球化特征,但仅限于局部范围,且规模相对较小。当今,在以政府主导为推动力的全球化及区域经济一体化的发展趋势中,跨境民族的往来便天然地融入这一浪潮,并且其规模和深度得以扩大与强化。近些年随着边境两侧国家社会经济发展的差异越来越大,国界线两侧的边民跨境流动的需求和频次都在加速发展,位于本国边缘地带的各边境区域,因国别差异在流动中进行着相互影响和各种关系的相互构建。

其中一种典型的跨境流动,体现在边境地区基础教育学校的课堂中,即外籍跨境民族学生来到位于中国边境的学校中接受基础教育。云南边境地区的跨境上学现象早在20世纪80年代就已经出现,但基本属于个别现象,且具有双向流动的特征。但近些年来,跨境上学主要是境外向境内的单向流动,且流动学生的数量也呈现出增速发展的趋势。外籍学生数量的增加,使得云南边境地区的基础教育学校面临着前所未有的问题和挑战,同时由于跨境民族教育的特殊性和复杂性,这一研究领域尚待持续且全面系统的深入研究。

一、云南边境地区跨境民族教育的研究综述

随着跨境上学人数的日益增长,跨境民族教育①的研究成果也随之增加。已有文献重点关注了跨境民族教育的缘起、发展及背后的原因,并通过对大量相关学校的走访调查,从微观层面对这一现象进行解读与分析,并提出相应的政策建议。

(一)跨境民族教育的兴起及演变

跨境民族学生就读于异国的小学课堂至少从20世纪80年代就已出现。以中缅边界两侧的跨境民族为例,随着边境贸易的兴起,位于怒江傈僳族自治州的片马小学在1983年首次迎来了缅甸籍的5位小学生,其上学目的是达到基本的汉语水平以便于将来回国从事边贸行业②。由于当时中国境内的中小学校并不对外籍学生开放,因此这些跨境读书的学生数量十分有限。

跨境上学并非单向地流动,中国孩子也会因为父母到境外做生意或举家外迁,而就读于异国学校。20世纪90年代中后期,还出现了部分中国学生每天往返于国境线,到缅甸的学校上学的现象[3]。这些学生跨境上学的原因,不是因为家长在境外工作或者家庭居住地的迁移等因素,而纯粹是出于经济考虑,即在缅甸上学所交的学费比中国的低。中国虽然已从80年代末开始实行九年义务教育,但由于政府财政能力十分有限,当时义务教育经费实行的是多元化筹资体制,从而导致经费分担压力最终下沉至学生家庭。虽然邻国缅甸的教育质量水平并不高,但由于其低廉的收费,还是吸引了一部分中国孩子跨境就读,家庭经济预算约束成为决定学生流动方向的最重要原因。这一现象引起了媒体的广泛关注和报道,同时也触发了云南省政府在缺少顶层制度设计下的地方性制度创新。在全国农村义务教育经费保障机制尚未建立之前,云南省于2000年对边境沿线村委会以下小学学生实施了免除课本费、杂费和文具费的“三免费”教育政策。此后几年,“三免费”的投入资金规模和受惠群体范围不断扩大。直到2005年,“三免费”政策与“两免一补”相衔接。这段时期,流动到境外读书的孩子又纷纷回国读书,同时国内优惠的教育政策也吸引了邻国的跨境民族学生到中国境内上学[4]。

跨境民族地区的学校课堂中,开始越来越多地出现外籍学生的身影,而且这种现象近几年呈现加速增长的趋势。2011年,云南省外籍中小学生5507人,其中缅甸、越南和老挝国籍的学生4921人,占总体学生数的97.3%。外籍中小学生的就读分布呈现出与地缘特征明显的相关性,即边境线越长、与外国接壤越多的州市,其外籍中小学生的数量越多。以德宏傣族景颇族自治州(以下简称德宏州)为例,德宏州中缅边境线长503.8公里,拥有2个国家一类口岸、28个渡口、64条通道、9条公路通往缅甸,四个边境县(市)中有24个乡镇、600多个村寨与缅甸村寨毗邻,且边境沿线无天然屏障。2011年德宏州的外籍中小学生为1979人,占全省外籍中小学生总人数的39.1%,其中缅甸、越南和老挝籍学生1953人,占全州外籍学生数的98.7%,其中又以缅籍学生为最多[5]。2013年,在德宏州就读的外籍学生增长至3019人,比2011年增长了52.6%。2016年,在德宏州的外籍学生数继续增长至4200人,比2013年增长了近40%。这些外籍中小学生群体中,越来越多的学生不是被动地因父母工作原因迁居云南而就近入学,超过一半的学生是主动单纯求学而选择跨境就读[6]。

(二)跨境民族教育产生的原因、存在的问题及对策

基于境内外学生的流动现象,一些研究探讨了跨境民族地区学生跨境上学的现象背后所反映出的国家教育政策发展变化以及社会结构变迁等因素[3-4][7-8]。大多数研究在跨境民族学生跨境就读的产生原因上达成比较一致的共识,特殊的地理环境、同宗同源的民族文化和彼此相通的民族语言构成了跨境民族教育可以双向流动的底层基础,家庭经济条件的约束或家长异国工作或异国婚姻等因素,以及当今区域经济一体化和边境贸易的兴起所带来的对汉语学习的需求构成了跨境上学的驱动力,而在边境地区中国基础教育体制改革所带来的相对于其他国家更为优惠的教育政策成了外籍学生跨境入学得以实现的外部条件。

随着当前在云南边境地区就读的外籍中小学生数量的增多,跨境民族教育的相关研究也更多开始聚焦于典型学校的个案调查[5-6][9-13],并提出目前跨境民族教育面临的各种问题。外籍学生群体跨境入学绝大多数带有自发性质,并没有办理外籍留学生境内留学相关手续。无论是出入境管理部门还是教育管理部门,对于这些跨境上学的小留学生的具体审核或管理办法均缺乏法律依据或者政策指导,只能各行其是地进行局部制度创新,各个边境地区出入境管理部门基本都给予了外籍学生较为便利的通关方式。在外籍学生入学条件方面,由于缺乏统一的政策指导,不同学校采取了不同的标准,有的学校在满足本地学生的入学之后,才考虑接收外籍学生;有的学校由于校舍限制,规定外籍学生必须能自行解决住宿问题才可以入学,或者只招收拥有暂住证的华人华侨家庭的子女;有的学校因为资源有限直接拒绝接受外籍学生[6][9]。在学生管理方面,由于中国义务教育阶段学生的学籍需要个人身份证号办理,而外籍学生只能使用临时学籍号,从而会影响到外籍学生同样享有“两免一补”和营养餐等优惠政策[6]。再加上外籍学生流动性大,特别是缅籍学生经常会由于缅甸国内政局原因被要求回国当兵,学生信息变更频繁且不够准确,从而增加了学校学籍管理的难度,更因为学生的辍学或流失等现象会影响到学校的控辍保学工作,导致有的学校对于招收外籍学生的积极性并不高[14]。

对于跨境民族教育未来的发展方向,大多数研究都认为承担跨境民族教育的学校具有除教育功能之外的诸多衍生功能,如促进边疆社会发展和文化交流,推进区域教育对外开放和国际化,同时承载着维护边疆稳定、强化国家认同及维护文化安全等使命[15-16]。鉴于跨境民族教育的特殊性,大多数研究提出的政策建议都围绕边疆安全的巩固、国家认同意识的强化、顶层制度的建立与完善、财政投入政策的倾斜以及学校管理和师资配备等方面,期望着外籍学生不但可以在我国境内享受到优惠的基础教育,并可以进一步完成其高中及高等教育的教育需求。

二、跨境民族基础教育的现状与困境:以三所边境小学为例

在已有研究的基础上,为了进一步了解云南边境地区跨境民族教育的近况及发展,笔者分别于2018年11月和2019年4月前往云南省的临沧市沧源佤族自治县和德宏傣族景颇族自治州瑞丽市两个边境地区的学校进行走访调研,并对所获取的第一手资料进行整理分析。通过对这两个地区的三所小学进行比较分析,本文将从地域差异的角度探讨当前跨境民族教育呈现出的结构特征及新的发展趋势。

(一)跨境民族教育的现状

1.沧源县C小学

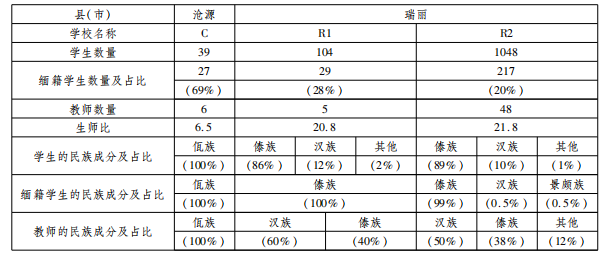

沧源佤族自治县位于云南省临沧市西南部,山区面积占99.2%,西部和南部与缅甸接壤,国境线长147公里,是一个以佤族为主体,傣族、汉族、拉祜族、彝族等20多种民族杂居的边疆民族自治县。C小学位于沧源县M镇的一个山村里,是一所只有两个年级的小规模学校。如表1所示,2018-2019学年全校共有39名学生,其中27名学生来自缅甸,占学生总人数的近70%,且全部为缅籍佤族,其余的12名中国学生以及学校的6位老师也都是佤族人,即全校所有师生由境内外的佤族群体构成,体现为一种典型的跨境民族教育模式。大部分缅籍学生每天早晨从缅甸翻山来到中国的学校上学,晚上再回到缅甸的家中,在学校里可以享有和中国学生一样的“两免一补”和营养餐等优惠政策。在参观校园和观摩课堂时,笔者发现仅从学生的外观和言谈举止很难分辨哪些是缅籍学生。在对该校老师的访谈中笔者了解到,缅籍学生刚入学的时候大多汉语基础很差,但由于师生之间可以用共同的民族语言——佤语进行交流沟通,因此借助佤语的讲解,这些缅籍学生可以很快地掌握基础汉语并可在课堂中进行正常的学习,而且这些缅籍学生非常珍惜这样的学习机会,他们的学习态度非常认真、成绩也相对更好一些。另一方面,缅籍学生存在平均年龄比中国学生大的现象。这是因为有的缅籍学生在缅甸已经上过几年小学,中途由于各种原因转来中国上学,但由于汉语水平的限制,只能再从一年级开始学习。

另外,在对该校校长的访谈中笔者进一步了解到,由于这些缅籍学生也可以获得和中国学生一样的教育经费和优惠待遇,所以接收缅籍学生对于学校而言并没有经济上的负担,缅籍学生主要带来的问题在于学校管理难度的增加。一方面由于距离和语言的问题,校方和学生家长的联系并不是很顺畅,另一方面由于缅北冲突,有的缅籍学生被强制回国当兵,造成了其所就读学校辍学率的升高。因此,该学校在招收缅籍学生的时候更多地关注学生就学的稳定性,尽可能确保接收的缅籍学生不会轻易流失。

2.瑞丽市R1和R2小学

瑞丽是位于云南省德宏傣族景颇族自治州西南的一个县级市,其西北、西南、东南三面与缅甸山水相连,村寨相望,毗邻缅甸国家级口岸城市——木姐,是中国西南地区最大的内陆口岸。R1和R2小学位于瑞丽市的J乡,傣族人口占总人口的90%以上。该乡地貌平坦,中缅两国的田地犬牙交错,村寨相依,具有典型的“一寨两国”现象,两国边民通婚互市、文化交流十分频繁。在R1和R2小学就读的缅甸学生每天跨越国境线上下学,由于地理位置的便利,这些学生只需用十几分钟的时间走路或骑自行车即可从缅甸的家中到达学校。如表1所示,R1小学是一所只有三个年级的教学点,2018-2019学年共有104名学生在读,其中29名学生来自缅甸,占总学生人数的28%。R2小学是一所规模较大的中心校,2018-2019学年共有在校生1048名,其中217名学生来自缅甸,占总学生数的20%。两所学校里的缅籍学生绝大多数都为缅籍傣族学生,而中国学生中除了傣族以外,还有汉族及少部分其他民族的学生,约占全校学生总数的11%-14%。R1和R2两所小学的教师数量分别为5名和48名,且一半以上的老师都是汉族,同时大多数傣族老师也只会说汉语,不会讲傣语。因此,与C小学不同,在R1和R2小学就读的缅籍傣族学生在学习汉语的过程中无法借助本民族语言的帮助。因此,在对这两所小学几位老师的访谈当中,笔者了解到缅籍学生普遍汉语基础比较差,导致其学习成绩不理想,再加上缅籍学生的年龄偏大,与同班同学的相处也比较困难,因此缅籍学生的辍学原因主要源于心理因素,即不愿意上学而选择主动放弃。

此外,由于生源较多而师资有限,R1和R2两所学校的生师比分别为20.8和21.8,接近或略超国家教育部规定的生师比不超过21的规定③。因此,学校的招生政策首先要满足瑞丽本地及内地其他省份的中国籍学生的需求,其次才考虑招收缅甸籍学生。但鉴于没能获得录取的缅籍学生家长会通过上访等方式表达诉求,出于边疆稳定等因素考虑,有的学校会扩班招生,使得紧张的教师资源进一步短缺。

表1 2018-2019学年三所边境学校的基本情况统计表

(二)跨境民族教育发展的区域差异

通过对沧源和瑞丽的三所小学的比较分析可以发现,云南边境地区跨境民族教育呈现出明显的地域差异。其中,地理条件和师资结构成为最关键的两个影响因素。地理条件的不同使得位于山区的C小学的师生结构十分单一,而位于边境口岸的R1和R2两所小学的师生结构则较为多样化。教师的数量与民族成分也成为继续影响缅籍学生学习效果和学校对于招收缅籍学生态度的重要因素。

由于城镇化的影响,越来越多的村民举家搬迁至乡镇或城市地区,C小学在当地的招生规模正在逐年萎缩,这一趋势为该校接收更多的缅籍学生创造了学位空间,同时也由于缅籍学生的到来,C小学在撤点并校的布局调整中得以保留。另一方面,由于C小学的佤族老师可用佤语帮助缅籍佤族学生进行汉语学习,所以缅籍学生的汉语水平和学习成绩普遍较好。再加上该校的教师资源相对充足,生师比仅为6.5,远低于教育部的相关要求,因此C小学所处的地理位置和与学生民族相匹配的师资结构使得该学校有能力继续招收更多的缅籍学生并保证其教育质量,C学校对于跨境民族学生的主要担忧在于学生流失的可能性。

而位于繁忙口岸地区的R1和R2两所学校则呈现出完全不同的境况。由于瑞丽市的流动人口很多,除了缅甸人还有来自中国各地经营边贸生意的人,因此该地区小学生的生源地和民族成分十分复杂。虽然相比于C小学,R1和R2小学的缅籍学生比例相对较低,但由于学校教师数量的限制,这两所学校的生师比已经临近或略超教育部规定的上限。同时,两所学校的老师以汉族为主,傣族老师也几乎不会讲本民族语言,使得在R1和R2就学的缅籍傣族学生在汉语学习过程中无法得到民族语言的辅助与过渡,这两所学校的老师对于缅籍学生的普遍印象就是他们的汉语水平差,学习成绩也落后。因此,R1和R2学校对于招收缅籍学生的态度相比于C学校显得更加地无奈和消极,并且正在考虑制定对于缅籍学生更多的招生人数或入学条件的限制,比如要求具备一定的汉语基础、不能超龄等,以便于学校管理并保证教学质量。

(三)跨境民族教育发展的动力与阻力

现有的相关研究基本都认为跨境民族教育得以兴起和发展的先决条件和底层基础就是跨境民族所处的特殊地理环境、同宗同源的民族文化、彼此相通的民族语言和历史悠久的社会网络。而通过以上对三所小学的比较研究可以看出,跨境民族教育的现状具有明显的地域差异,并会进一步影响其未来的发展路径。地理位置和资源水平决定了跨境民族教育底层基础的作用边界。C小学位于较为偏远的山区,属于人口净流出地区,学校因此有更多的学位空间以满足缅籍学生的就学需求,同时由于该校师生同属于一个民族,可以借用本民族语言进行沟通和交流,因此,相对隔离的地理位置和民族成分及与学生相匹配的师资,使得跨境民族教育的底层基础无论在学生入学机会还是受教育过程中都能发挥积极的促进作用。相比较而言,R1和R2两所小学位于人口流动频繁的口岸地区,属于人口净流入地区,学校不仅要满足本地孩子还要满足国内其他外来人口适龄儿童的就学需求,再加上教师数量有限,学校能提供给缅籍学生的学位十分有限。同时两校少数民族教师并不具备相应的民族语言能力,无法用少数民族语言给跨境民族学生提供学习汉语的帮助,使得缅籍学生的汉语水平和学习成绩普遍较低。因此,R1和R2两所学校所处的地理位置及师资水平的限制导致跨境民族教育的底层基础基本只存在于学生的入学机会,而在受教育过程中并无法发挥任何作用。

地理位置和资源水平成为跨境民族教育发展的双刃剑,既可以成为动力,又可能变成阻力。跨境民族教育的地域差异性同时具有丰富的政策含义,可以为跨境民族教育发展的相关政策制定提供更细致的现实依据。例如,根据何跃教授对跨境民族教育概念的界定,C小学可归类为跨境民族学生教育的类型,此类学校需要的支持政策主要是关于教师双语教学能力的培养,而R1和R2小学由于其复杂性更符合跨境民族地区教育的类型,这样的政策对于这一类的学校而言并不具有现实意义,笔者在这两所学校的走访中得知,很多老师希望在本校开设学前班,让缅籍学生在进入一年级之前有一年的时间学习汉语,基本就可以解决缅籍学生汉语基础差的问题。

三、跨境民族基础教育发展的未来趋势与对策建议

跨境民族教育在全球化背景下呈现出国家之间相互影响与构建的多样性与复杂性。对于我国教育政策制定者而言,跨境民族教育为我国基础教育和教育对外开放领域提供了多样化的实践空间。同时,跨境民族教育发展的地域异质性特征导致不同类型的学校具有不同的政策需求,进而需要为其提供更具针对性的政策支持。

在由像沧源县C小学这样单一跨境民族学生为受教育主体的边境学校中,因为缅籍学生学习成绩较好且并不构成资源压力,此类学校更易有积极的意愿招收缅籍跨境民族学生,且其在实施双语教育、传承民族文化和推动跨境民族文化交流上具有天然的优势和必要性。因此,对于此类学校需要提供相应的政策支持,即加强本地区跨境民族教育的师资培养,特别是加强民族文化、民族语言和双语教学能力等的培养。

而在学生来源结构复杂且师资有限的跨境民族地区的边境学校,需要考虑更具灵活性和可行性的方式来满足跨境上学的外籍学生需求,在现有资源水平不足的约束条件下,可以尝试突破当前义务教育学校的制度与空间局限,采取多样化的办学方式。如在边境小学另开设学前班,让想进入一年级学习的缅籍学生可以有一年学前班的汉语基础学习,以帮助其在之后的学习过程中能有更好的学业成绩。或者针对主要想学习和掌握汉语的缅籍学生,以政府主导或者政府和社会力量合作的方式,为那些以学习基础汉语为主要目的的外籍学生单独开设汉语班,或者与邻国教育部门通过境外办学、合作办学以及对外籍教师进行定期汉语培训等方式进行合作,以缓解毗邻国家和地区跨境上学的供需矛盾。

边境地区跨境民族教育的发展已具有明显的地域特征,并将导致其未来不同的发展方向和政策需求,今后的相关研究需要对研究主体的异质性加以关注,除了本文初步探讨的地域差异,另有国别差异、学生差异及学校差异等维度同样需要得到更多的关注与研究。因为不同维度的差异以及造成这种差异的原因,才是解构跨境民族教育特殊性与复杂性最需要进行深入研究的内容与方向。跨境民族教育的研究分析需要更加丰富的多层次、多学科视角,以对当前跨境民族教育的多样性及其未来不同的演进方向具有更加全面且深入的理解与透视。

注释:

①本文所论述的跨境民族教育采用的是何跃教授所界定的概念,即跨境民族教育既体现跨境教育的特点,又体现民族教育的特点,且包含两个层次的内容:跨境民族地区的教育和跨境民族学生的教育。详情参见:何跃,高红.论云南跨境教育和跨境民族教育[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2011(2).

②内容来自中国日报中文网的报道:云南国门小学缅籍学生:将来我要当驻华大使[EB/OL].(2013-02-27)[2021-09-06].http://cnews.chinadaily.com.cn/2013-02/27/content_16262201_2.htm.

③参见:国务院办公厅转发中央编办、教育部、财政部关于制定中小学教职工编制标准意见的通知[EB/OL].(2001-10-08)[2021-09-06].http://www.moe.gov.xn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201001/t20100129_180778.html.

参考文献:

[1]杨在彭.云南少数民族语言文字在中缅边境友好往来中的使用现状分析——以云南省德宏傣族景颇族自治州为例[J].中小企业管理与科技:上旬刊,2017(02):109-110.

[2]田素庆.中缅边境城镇缅甸籍人员生计方式与生活空间——基于云南瑞丽的调查[J].民族学刊,2017(01):75-83+119-121.

[3]尹鸿伟.边境线上的教育竞争[J].南风窗,2003(11):50-52.

[4]何跃.云南省与周边国家跨境民族教育的兴起与发展[J].东南亚纵横,2010(06):40-44.

[5]何青颖,刘寒雁.云南跨境民族外籍学生教育现状分析[J].云南农业大学学报(社会科学版),2013(01):77-82.

[6]王艳玲,殷丽华,董树英.中缅边境地区缅籍学生跨境入学现象研究——基于云南省德宏傣族景颇族自治州的调查 [J].学术探索,2017(12):140-145.

[7]马丽娟.云南边境民族地区基础教育中的主要问题和对策[J].民族教育研究,2009(06):71-74.

[8]何跃.云南与周边国家跨境民族教育研究现状述评[J].学术探索,2009(6):128-134.

[9]柳谦,梁丽玲,梁顺意,等.西南边陲的教育国境线——云南边境国门学校现状研究[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2011(06):104-109.

[10]朱进彬,宋琨.跨境民族地区发展基础教育的一些思考——以云南省德宏州为例[J].保山学院学报,2014(06):75-78.

[11]乔纲,王珏.文化再生产视角下瑞丽市国门小学跨境教育研究[J].普洱学院学报,2015(02):125-129.

[12]黄雪茹,廖霜叶.云南跨境地区国家认同意识的构建及途径研究——以瑞丽某国门小学为例[J].红河学院学报,2017(04):125-128.

[13]罗青.论临沧市跨界民族地区基础教育发展的现状及对策[J].楚雄师范学院学报,2017(06):32-36.

[14]王艳玲,杨菁,杨晓.从缅籍学生跨境入学看云南边境教育对外开放的挑战——基于德宏傣族景颇族自治州的调查 [J].大理大学学报,2018(03):119-123.

[15]何跃,高红.文化安全视角下的云南跨境民族教育问题[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2010(04):35-41.

[16]李芳.边境地区义务教育阶段来华留学生教育政策困境与创新——以云南省德宏傣族景颇族自治州为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2016(06):140-147.

The Status Quo and Countermeasures of Cross-Border Ethnic Education in Borderlands of Yunnan: A Perspective of Regional Disparity

ZHANG Xue

Abstract: Due to the growing trends of globalization, cross-border ethnicities along the land boundary lines in Yunnan Province are becoming more closely related and interdependent than ever before. As in the educational area, more and more cross-border ethnic students have been receiving compulsory education. Owing to the differences in geographical location and the teachers' structure, there are obvious differences in the students' recruitment choices and cultivation effect in cross-border ethnic education. In recruiting cross-border ethnic students, the schools in the border areas with a relatively remote location and a single ethnic composition are very positive, while for schools in other areas, they are less active. Based on this, we need more attention to the heterogeneity of regions and other dimensions.

Key words:cross-border ethnics; cross-border ethnic education; China-Myanmar border-lands; Myanmar students.

(责任编辑:捌马阿末,责任校对:邓建萍)

本刊初审:李柯瑶;复审:王晓燕;终审:蒋立松