摘 要:在新时代哲学社会科学变革契机下,我国民族教育学面临着建构学科体系、学术体系与话语体系的挑战。“三大体系”生成的首要前提,是澄清民族教育研究“敏感”之嫌,深刻认识民族教育研究的重要性和特殊性;是扩展民族教育内涵之需,涵盖具有层次性、包容性和宽泛性内涵的民族概念;是明晰民族教育学地位“孱弱”之由,认可属己的学科价值与意义。“三大体系”内蕴新时代赋予民族教育学的使命,以及民族教育学自身发展的需求。故此,研究从历史证成、现实证成与逻辑证成三方面,讨论民族教育学体系建构的价值证成,借此阐明在中国语境下新时代民族教育学“三大体系”的建构路径。建构民族教育学学科体系,需统一学科认识,强化知识意蕴,建立更加合理的规训制度;建构民族教育学学术体系,需树立新时代学术观,构建属己的现代理论体系,打造生态化的学术共同体;建构民族教育学话语体系,需强化话语与实践契合度,激发话语体系文化创生力,扩宽研究成果的国际视野。

关键词:民族教育学;价值证成;学科体系;学术体系;话语体系

党和国家历来重视民族教育事业发展,始终从民族复兴、国家繁荣、社会和谐、人民幸福的高度,谋划和发展民族教育。经过社会各界的长期关注和学人们细致深入的探索,民族教育逐步迈入科学化语境,并取得了辉煌成就。当前,我国人文社会科学普遍面临本土化建构的需求。能否敏锐抓住时代机遇,跳出死的学科架构、理论教条[1],将体现民族教育学破解自身难题的担当与作为。因此,推动民族教育学体系建构,恰逢其时。在此宏观观照下,研究立足“学”(Logos)的本质,将民族教育学视作一门兼具科学性与人文性的理性学问,明辨其理论内涵、学科建设、研究范式等重点问题,指向其内在的“能行”与“可行”,为中国特色民族教育学体系构建,搭建起现实世界与可能世界的桥梁,赋予民族教育学更为广阔明朗的分析理路。

一、民族教育学发展审思

从汉语表达看,在“学”前冠以研究角度或对象的限定词,一般意味着一门新型学问或学科的诞生,如人类学、民族学、考古学等。从西学看,-ology这种后缀,标记一个Logos,该Logos是对研究对象地位的量度。其中文表述多为“…学、…论、…主义”,内涉该对象自身的思想体系、理论流派、研究程式和操作策略等[2]。这也意味着,“…学”的所指,宽阔于其能指。所以,这里讨论的民族教育学(Ethnology of Education),包含却并不囿于“学科”范畴,而是基于“学科”范畴的“元研究”。由此,如何清晰地认识民族教育学发展中最突出的问题,是进行研究科学化与成熟化的原理性反思,也是体系建构的逻辑前提。关于民族教育学发展,需理性审辨的主要问题有三:一是民族教育研究为何“敏感”?如何澄清“敏感”之嫌?二是民族教育内涵为何“窄化”?如何扩展其内涵?三是民族教育学科地位为何“孱弱”?如何说明民族教育学科发展的必要性?

(一)关于民族教育研究“敏感”的问题

民族问题历来具有复杂性、长期性,总是和一定的国家与阶级相联系,具有深刻的政治性。教育作为民族文化传承的重要手段,在其自身发展过程中,又必然会与某些民族问题紧密相连。政治性、阶级性与民族性等问题裹挟在一起,造成部分学者认为“团结进步教育”“民族文化传承”“少数民族教育优惠政策”等学术研究问题“敏感”,不愿开展与之相关的研究。这种“偏误”的价值判断,一定程度上阻碍了民族教育研究成果的普及,以及民族教育研究的学术进程。究其症结,主要是对民族教育研究“敏感性”的误解,以及未能深刻认识民族教育研究的重要性和特殊性。

在判断一个问题是否“敏感”之前,需界定何谓敏感,以及在何种层面探讨才不敏感。《现代汉语词典》(第七版)解释“敏感”为:一为生理上或心理上对外界事物反应很快。如他是一个敏感的人,接受新事物很快。二为易于引起反应的,如征地拆迁是个敏感问题。解读释义可以识别出,敏感是形容人对某类事物引起较大、较快的生理或心理反应。对于不同的人,其“敏感源”不同,所触及敏感的程度也不同。如此观之,人们通常言及的“敏感话题”,非话题本身敏感,而是因其本身的多元、复杂、争议,加之人们对“敏感问题”的认知与判断有着强烈的主观色彩,而易引起误解、误读、误会。为免于不必要的误解与误会,而不建议非当事人去讨论、评说与宣传。

作为一门科学研究民族教育理论、实践的学问,立足于国家主体意识、中华民族主体观念以及社会和谐理念,是民族教育学的基本遵循。研究者需要基于正确的民族历史观,把握研究内容的价值立场,经过系列科学的逻辑推理,客观呈现研究问题、研究事实和研究过程,形成科学的研究结论。既然民族教育研究是在客观、中立、理性的价值立场、态度范畴内,呈现民族教育中的问题、事实,阐释其应然与实然之态,显然符合科学研究的精神与旨意。

同时,研究问题的重要性和针对性,决定了民族教育研究的不可替代性。民族教育研究的目的是找寻民族教育发展规律,促进各民族共同繁荣、共同发展,最终实现中华民族伟大复兴。无论是祖国统一、边疆稳定、国家长治久安,还是中华民族整体素质与现代化建设,抑或办好人民满意的教育,民族教育发展始终处于国家发展的重要节点,不容忽视,也不容敷衍。在遵循民族教育发展规律和特点的基础上,把握特有的教育现象,深度挖掘发展机制。民族教育深刻的家国意义,一是可借此达成对民族群体和个体作主流价值观牵引的研究与实践;二是总是将教育作为某个民族文化传承与政治教化的重要工具[3]。民族及其教育,两者交叉融合,恰好履行中华民族共同体意识构建的价值诉求。其独特的学术价值,需依托民族教育研究,方能更好地践行与成就。若人们能正确认识和看待民族教育发展和民族教育研究,客观审视民族教育问题,民族教育便可摘去“敏感”的帽子,多一份学术研究的清净自在。

(二)关于民族教育内涵“窄化”的问题

我国民族教育研究的传统,兴起于对少数民族的教育研究。自20世纪初国家开始现代化转型,传统的中华文明体系被现代性的多民族国家形态所替代,但是边疆地区聚居的各族群与中央政权间所代表的国家与地方的关系依然存在[4]。基于民族识别的需求,加之当时“蒙回藏”三个少数民族与内地语言文字不同,面对三族人民与内地难以交流交融的事实,首次提出“蒙藏教育”[5]。而20世纪30年代,“边疆教育”被用以研究边疆地区的教育。直到1939年“民族教育”概念被提出,大体上仍沿用“边疆教育”的研究模式[6]。随着少数民族教育政策的落实与推进,民族教育逐渐发展起来,至今惯用的,依然是指除汉族外,对其他55个少数民族实施的教育[7]。

诚然,民族教育的特色,在于不同文化下少数民族教育事实及其规律,但民族教育中仍然存在与普通教育相关联、相交叉、相融合的内容与价值。倘若只是将少数民族地区和少数民族纳入民族教育的核心概念,实际上缺少对教育对象、教育内容、教育形式等特征和要素的充分关照。首先,在教育对象方面,民族教育不能简单地等同于少数民族教育。我国长久以来形成的中华民族多元一体格局,意味着中华民族已浑然凝为一体,成为不能间离、不能拆分的一个集体[8]。无论少数民族还是汉族,先是中华人民共和国国家公民,其次才是民族类别。习近平总书记指出:“把民族团结视为各族人民的生命线”,①也就是说,民族团结进步教育的受教育者,是56个民族中的每一个人。其次,在教育内容方面,学校遵照国家课程标准为少数民族学生传授科学文化知识,以及开设本民族特色的教育教学活动,以发展和传承优秀少数民族文化。“窄化”的概念,难以充分反映各民族文化彼此借鉴、交融的“共同体”理念。现今,各族群众交往交流交融的广度和深度都在不断拓展,民族人口格局大流动、大融居的新特点,越发凸显。②各民族科学文化素养和民族知识水平,都会影响民族认同与文化交融,继而影响民族教育质量。至于教育形式,通用概念多描绘的是学校教育形式,关注的是课堂教学方法,缺少整体性与复合型的教育形式的综合考量。

至此,如何理解“民族”,成为认识民族教育的关键,也成为建构民族教育学体系需解决的根本问题。“民族”的概念含义具有显著层次性:一是指作为人类群体形式的民族;二是少数民族,即多民族国家内部的少数民族群体;三是主权国家境内的全体居民;四是人类历史上的一切民族形式,这也是我国“民族”概念最为宽泛的理解。“民族”概念的层次性,也体现在新时代的民族工作上。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,从中华民族伟大复兴的高度,推动民族理论创新发展,开创了习近平新时代中国特色社会主义民族理论。[9]在2021年中央民族工作会议上,习近平指出:“回顾党的百年历程,党的民族工作取得的最大成就,就是走出了一条中国特色解决民族问题的正确道路。改革开放特别是党的十八大以来,我们党强调中华民族大家庭、中华民族共同体、铸牢中华民族共同体意识等理念。”③综上,民族教育中的民族,秉持具有显著层次性、包容性和宽泛内涵的民族概念。

变化是事物发展永恒的主题。中国社会正处于转型变革时期,社会语境中层出不穷的新问题和新现象,将赋予民族教育新的生命力。现有内涵的单维镜像,不足以观照复合社会语境中的民族教育问题,民族教育自然既要突出“底色性”和“差异性”,也要突出“协统性”。[10]民族教育的研究内涵要愈加丰富,使其在概念化过程中更加贴合和尊重民族教育的逻辑事实本身,对当下民族教育更具有解释力,从而促进研究的进一步深化和升华。

(三)关于民族教育学科地位“孱弱”的问题

民族教育学是由教育科学(教育学科群)与民族科学(民族学科群)相交叉而形成的一门具有综合性质的边缘学科。[11]对民族教育学科地位“孱弱”问题的考究,需考量我国学科发展环境。作为一门年轻的学科,民族教育学科存在于一个以学科建制为基础的时代,形式上已经具备二级学科的合法地位。该合法地位,无形中强化了民族教育学科存在的必然性与“现实性”。但就事实而言,合法性的获得,并未给民族教育学带来应有的学科高度,使其享有社会学科该有的存在意义与价值。在学科规训正反向的双重属性下,规训的正向带动作用,使民族教育学科得以壮大,形成良好的发展态势。规训的负向牵制作用,又迫使民族教育学科始终在追求学科化的使命,期望自证学科独立性。学科规训是“一种高度制度化的知识生产形式,通过学术组织和大专院校依据排他性的方式,与其他机构组织成各种学术社群,掌握着各种资源和权力,左右着学科发展的方向,这其实是社会控制和规调(regulate)方式的一部分”。[12]基于此,民族教育学常以学科建制的标准遭人诟病,学科存续意义与价值亦常被质疑,如研究对象不清晰,没有属己的研究方法,更没有系统的理论建构,缺少不可替代的学科品质等。

那么,民族教育学真是“可有可无的学科”吗?换言之,有必要发展民族教育学科吗?答案是肯定的,不仅需要发展民族教育学科,还需发展中国特色的民族教育学学科体系。

首先,民族教育学属于新兴交叉学科,尚未形成完整的学科体系。就研究属性而言,民族教育研究对象广泛、多样,其所面对的民族教育现象甚为复杂。该复杂性,既需要呈现大量的经验事实,更需揭示社会活动对人的影响。这些影响,不仅有必然性,更多的是或然性。这决定了民族教育学不可能像经济学、数学等学科那般,具有明确因果对应的规律性关系。由此,不能以建立经典学科的发展范式,对标民族教育学。这对处于发展中的学科而言,既缺乏一定的公平与公正性,也缺乏包容心。

其次,民族教育学研究方法缺少学科属性的问题。追溯至40年前,社会和行为科学领域就开始了实证主义和建构主义的“范式之争”。因为“实证主义范式强调所谓的定量研究方法,建构主义范式则主张定性研究方法”。[13]该争论后来因教育学和评估研究领域研究者的“相容理论”而逐渐走向和解。之后,持“实用取向”理论的研究者们提出“混合方法”(混合方法论)的理念,以解决研究方法领域的范式之争。研究方法领域“范式之争”的积极意义,是将研究者的研究重点引回“研究问题”,还解决了行为与社会科学研究中,单一使用定量或定性研究方法的历史困境与现实局限。这意味着,同样属于行为与社会科学领域的民族教育学,不必也不需要困顿于研究方法缺少学科属性的问题。时至今日,委实没有必要苦苦追寻“自己的”特殊的研究方法。因为,方法无学科界限之分,唯方法论已然不适用于现代科学发展。[14]

最后,民族教育学有属己的存在价值和学科意义。在民族教育学逐渐成熟的发展进程中,“外来”的一般性研究成果,不再适切于国内的理论与制度。中国的民族教育,始终要中国人自己来研究。新的历史时期,会出现或面临新的民族教育问题,需要“本土化”的专业理论、政策、制度予以关切。就此,建设中国特色民族教育学的需求,再次确证了民族教育学存在的必要性,并显示出属己的社会价值和研究意义。该必要性,一是关涉到学科体系建设、人才培养的问题。培养民族教育研究继任者,夯实核心知识体系基础,回答学界未形成共识的疑难问题,为解决各少数民族地区以及少数民族个体实际教育需求,提供切实有效的理论与技术指导。二是关涉国家发展、民族复兴的重要使命。借由中华民族共同体意识教育、民族团结进步教育、国家通用语言文字教育教学、异地办学等教育策略,维系各民族情感交流纽带,促进各民族交往交流交融。

二、民族教育学体系建构的价值证成

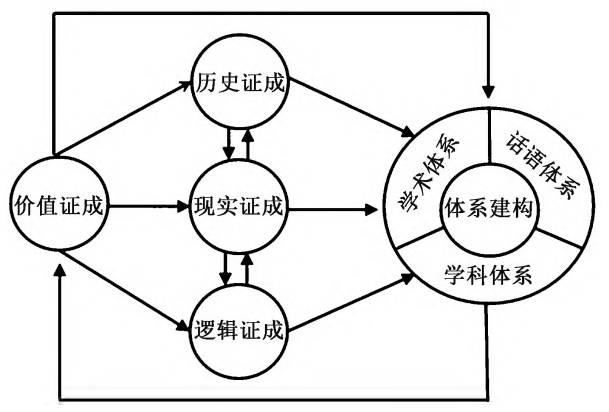

对民族教育学体系建构的价值证成,实质是阐明中国语境下民族教育学学科体系、学术体系、话语体系的“能行”和“可行”,蕴含着新时代赋予民族教育学的使命,以及民族教育学自身发展的需求。为此,价值证成便被拆解为三个层面:分别是历史证成、现实证成与逻辑证成。[15]就历史证成而言,民族教育学始终符合社会发展的规律性与人的目的性;就现实证成而言,时代诉求引发民族教育学寻求突破;就逻辑证成而言,“三大体系”互通互融,彼此间内在耦合。历史作为过去的现实,影响着我国民族教育学的时代走向,而现实世界中民族教育学体系的发展与推进,绵续着历史脉络,并与之交织重叠,两者互为因果,相互转换,形成循环的连续架构体同时,民族教育学“三大体系”互促互进的逻辑关系,内蕴在历史与现实的交叠演进中,亦反作用于此。最终,历史证成、现实证成与逻辑证成三者产生依次递进,又逆向回流的关系。值得注意的是,体系建构不仅是一种存在,而且永远处于生成状态,并不断反构其存在价值。最终,呈现如图1所示的作用与反作用的循环逻辑关系。

图1 民族教育学体系建构的价值证成

(一)历史证成:中国民族教育学发展进程的规律使然

回溯中国民族教育研究历程,从兴起、发展到独立,每一阶段都符合社会发展的规律性与人的目的性。20世纪初到改革开放前,为更好地实现民族团结、国家统一,改善少数民族地区教育落后现状,研究侧重于少数民族教育经验描述。包括辨识边疆少数民族语言文字,探讨边疆语言文字作用,学习民族团结思想等。[16]其间,应国家民族政策及教育事业发展需求,成立部分民族院校与研究机构,一定程度上丰富了民族教育研究成果。改革开放以来,增加了国内学者与国际交流的学术机会,拓宽了学界研究视野,丰富了民族教育研究主题。伴随中国少数民族教育研究会的成立,《民族研究》《民族教育》《民族教育研究》等学术期刊的创建,以及第一本专门论述民族教育研究理论的《中国少数民族教育学概论》(孙若穷主编)的出版,我国民族教育学逐渐从“零散知识”向“独立学科”转型。滕星的多元一体化理论,[17]王鉴的“多元文化教育纲论”[18]等,既是引用西方理论,也是本土自证,更是进行民族教育理论建构的学术尝试。21世纪以来,我国民族教育研究的深度与广度得到进一步拓展。学术著作、学科教材、研究论文、专题报告等研究成果日益丰富。但这些研究,并未从根本上改变我国民族教育学学术话语主体性失落的现实处境。[19]

在建立属己的学科体系前,“中体西用”的价值取向,具有一定的学理引导和方法论意义。然而,该取向扩大了东方与西方、传统与现代、地方与国家之间的张力,暴露出“西学东渐”后的水土不服。旧学根基不稳、原创力贫乏、研究问题缺乏本土观照等,是我国人文社会科学研究面临的普遍问题,民族教育学也不例外。为避免“库森陷阱”,在延续学术史的文化脉络下,提出构建我国民族教育学体系,有其深刻的历史必然性。

(二)现实证成:中国民族教育学体系建构的时代诉求

所有的研究都会刻上时代烙印,体现时代韵味,显露时代局限。民族教育学体系建构,同样如此。在以往,中国教育现场借鉴西学,有其合理性。因为,学术研究总是在研究问题、寻绎规律、运用规律、解决问题、反思问题的实践过程中,摸索前行。自然,新的时代有新的问题、新的任务和新的使命。

2022年,中共中央办公厅印发《国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》,明确指出要加快中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设。④中国民族教育学体系的当代建构,根植于我国民族教育研究的主体意识,自觉回应社会发展的时代诉求。宏观层面表现在贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,践行社会主义建设事业,铸牢中华民族共同体意识,输出中华民族传统优秀文化;中观层面表现在发挥民族教育在社会结构中的研究力量,与其他门类的学科体系相辅相成,繁荣中国特色哲学社会科学;微观层面表现在改进民族教育教学活动及其手段和技术,提升民族教育质量,增进受教育者的教育获得感和幸福感。

在新的时代背景下,民族教育学主体性研究的探索,将加快完成民族教育学体系从“在中国”到“中国化”的革新。民族教育学体系的建构问题,究其根本,是总结本土经验、生成本土理论、解决本土问题、彰显本土智慧,激发我国民族教育研究原创活力,挖掘核心竞争力。在我国,民族教育研究服务于国家繁荣、民族团结,遵循国家人才培养要求,提升人才培养质量,使其服务于社会良序发展,也是学科使命与社会担当的合理体现。

(三)逻辑证成:中国民族教育学“三大体系”的内在耦合

学科体系、学术体系与话语体系是民族教育学“三大体系”,缺少任何一个子系统,民族教育学“大系统”“大格局”观都将难以树立。其中,学科体系是基础,学术体系是核心,话语体系是关键。[20]学科研究的逻辑经验显示,当学术研究质量处于低阶阶段,需要学科制度为学科提供组织保障,并在此基础上积累、整合以及传承知识,为学术创设相对稳定的研究积淀。反之,当学术研究质量处于高阶阶段,学术生存空间需要突破学科固化藩篱,以备实现创新性突破。换言之,学科发展的体制、制度与组织,随着学术研究质量的提升,而发生结构性改变,学科体系与学术体系互构互成。

要建立中国特色的民族教育学,中国立场、中国道路、中国模式,天然地成为学科领地的鲜明特色。学科属性,需凭借独特的话语体系来体现。一个学科的学术体系,只有形成独特的话语体系,才能明确自己的研究对象性,也才能为人们所知晓和理解。[21]话语通过“润物细无声”的方式更新主体认知、唤起主体关注,继而获得主体认可。当主体接受某种话语体系,也意味着其对某种知识及价值观的理解,有意无意地进入该话语体系的思维框架,逐渐用该话语体系去表达、阐述和解释。

米歇尔·福柯(Michel Foucault)在《话语的秩序》中指出,话语作为言说或书写之物,可能在某些时候具备些许威力。“在每个社会,话语的制造是同时受一定数量程序的控制、选择、组织和重新分配的,这些程序的作用在于消除话语的力量和危险,控制其偶发事件,避开其沉重而可怕的物质性。”[22]这意味着,作为话语主体对“他者”的言说行为,事实上包含着话语主体的影响力、支配力甚至地位。由此,需要“话语体系”。[23]当中国民族教育学有了自己的话语体系,就有了相关领域内学术交流交往的影响力和引导力。民族教育学话语体系的建构,深嵌至民族教育学学科体系和民族教育学学术体系之中,三者自发形成一条闭合的环形构象。由民族教育知识体系交替联结而成,以民族教育学体系建设为主轴,在互补的“引力”与互异的“张力”之间保持平衡,和合相连,彼此依存,相互成就,相互制约。

三、民族教育学之“三大体系”建构

2016年,习近平在哲学社会科学工作座谈会上指出,构建具有自身特质的学科体系、学术体系、话语体系,我国哲学社会科学才能形成自己的特色和优势。⑤其为我国民族教育学体系建构,提供了借鉴依据和理论遵循。民族教育学应着力诠释更加完善的,能反映中华民族思维能力、精神品格、文明素质的学科体系、学术体系和话语体系。

(一)建构民族教育学学科体系

第一,统一民族教育学学科认识。自国家应允高校根据需求自主设立二级学科点,民族教育学布点热情颇高,自主成立的二级学科已达16个。由于缺少统一的学科划分标准,高校民族教育学二级学科从属的一级学科各有不同,分属民族学一级学科与分属教育学一级学科有13个,民族教育学学科姓“教”还是姓“民”,交叉学科的定位等问题,一直争执不下。除此之外,二级学科名称不一,有“民族教育学”“民族教育”,也有“民族心理与民族教育”。称谓不同的背后,显示出学界对民族教育学二级学科定位认识的差异,十分有必要进一步深化民族教育的理论研究,并在认识上达成基本共识。[24]

第二,强化民族教育学知识意蕴。现今人们对民族教育学学科体系的关注,更多是组织建设方面,强调学科制度的形塑作用,忽视学科发展的知识价值。知识体系支撑学科发展,没有知识的更新与创造,学科容易朝向“空心化”发展,徒有其表而无实质要素,更不用说创造新的理论。学科发展应摆脱传统思维的束缚,顺应社会变革和知识逻辑演变理路,遵循现代学科建设要求。[25]增强学科知识的合法性,筛选符合个人、民族、国家发展需要的有益知识。“前学科”阶段知识零散、黏合度低,呈现混乱的状态,后经学人们采集、整合与提炼后,组织成聚合度较高的知识体系,知识便由无序到有序、分离到聚合,前学科进化为正式学科。知识需要重新厘定,学科要向“后学科”阶段晋升,在民族教育学多学科观照下,跨越多学科的机械性拼装,统整教育学、民族学、人类学、社会学等交叉学科,真正融合各家之长,合理吸纳其他学科的基本原理和方法论,在高阶层次发展自身,同时反哺其他学科。

第三,建立更加合理的民族教育学规训制度。合理的学科规训制度,是开展学科活动和建构学科知识体系的前提,也是学科高水平发展的保障。[26]学科机构与组织需明确发展定位与其职责分工,规范组织成员行为准则,健全学科制度,使各学科成员产生归属感,增强情感联系,更好地服务于学科体系建设。明晰学科建设目标,提前部署学科规划,嵌入学科实践中,强化监督与评价,避免学科建设主观随意性损害其正常运行,以真实有效地指导学科建设方向。国家鼓励符合条件的高校搭建民族教育“学士—硕士—博士”联动的培养平台,创新人才培养机制,找到学科生长点,完善人才培养、队伍建设与社会服务,提升民族教育学科学位建设工作对学科新人的训导作用。

(二)建构民族教育学学术体系

第一,树立新时代民族教育学学术观。民族教育研究学术观旨在科学正确地认识民族教育研究的性质、地位、本质等,为民族教育发展提供价值引导,是开展相关学术活动的前提思辨。新时代民族教育学学术观坚持以马克思主义思想为指导,结合教育“以文化人”与中华民族共同体意识,牢牢把握新时代民族教育观的内涵,直面民族教育实践诉求,在“个人—社会”“民族—国家”“学校—家庭”之间,建立统一的价值共识。研究者学术思想应与时俱进,符合时代规律及民族教育内在运行逻辑,培养大教育的超前发展观。脱离狭隘、落后、错误的民族教育观,用包容、进步、发展的眼光看待民族教育,不受限于局部知识,不拘泥于学校场域内的教育教学研究。全面整体性地考察民族教育问题,荟萃零散孤立的成果,抓住主要矛盾,将其置于社会历史环境中深入分析。提高学术研究的超前预判能力,依据历史脉络及现实需求,前瞻性地预测民族教育未来可能面临的问题,为民族教育制度和政策的制定提供基础判断。

第二,构建民族教育学属己的现代理论体系。理论研究是真正推动学科发展的关键因素。[27]理论是关于一门学科的本原性思考,民族教育研究对象、内涵、性质、方法论等问题都是对民族教育学的原点性发问,关系到民族教育学能否健康发展,关系到能否完成学科使命。现代理论体系以民族教育为基础,将时空因素纳入思考体系内,紧扣时代主题,嵌入特定地域。不仅涉及民族教育学是什么(本质)、为何被人类需要(价值)等元范畴思考,还有基本原理阐释、经验性总结的一般性范畴思考,以及中华民族共同体意识、文化自信等特殊范畴思考。理论生命力来源并发展于问题,问题为理论创新提供源源不断的动力。新时代民族教育学要以问题为导向,在生动的民族教育现场中观察、发现问题,注意甄别问题的虚实,只有真问题才能被纳入理论研究的范畴里,将个人经验式的发现,凝练成具有通约性的学理问题,类似于哲学生成规律——由形而下向形而上,构筑科学的理论框架,解决教育现实难题。

第三,打造民族教育生态化的学术共同体。民族教育研究者是学术体系的中流砥柱,他们依照各自研究旨趣,进行不同领域的研究。不同层面的研究内容,凝结成研究思想,逐渐汇聚成清晰完整的学术流派。没有学术工作者钻研民族教育问题,民族教育学就不可能得以发展与变革。打破学科壁垒,搭建不同学科背景、不同职业角色和不同文化背景研究者之间深度合作的集群平台,培育壮大我国民族教育学术解释力及影响力,赢得学术共同体的认同。学术研究并不是单纯地解释现象,更重要的意义在于向人们呈现出该学科理解问题的独特视角和价值判断。[28]培养研究者高尚的学术品性与自我培育的理性自觉,始终以民族教育的人文学术性审视研究过程,进行建设性的反思批判。

(三)建构民族教育学话语体系

第一,强化民族教育学话语与实践之间的契合度。话语权是一个民族、一个国家文化软实力的重要标志,话语权包括话语的创造权、表达权、传播权、自主权等对话语体系的掌握权力。话语体系的建设是拥有话语权的核心,是发出话语权的支撑。[29]话语体系处于不断建构、流变之中,不仅有赖于历史社会背景和学科实力的提升,还需要良好的话语表达机制以及对话语的敏感度,不至于产生有话说不出的失语窘况。民族教育主体首先要培养话语反思的意识,摆脱西方话语体系的复刻,发现独特的中国民族教育问题,通过实践探索,由具体上升为抽象,自觉总结凝练话语生成模式。譬如,借助特色的共通性的民族教育概念或分析框架,宣扬我国民族教育理论创新的实践价值,得到国际民族教育的理解和认同。本土话语权具有自我发展的内生力,促进民族教育学科学术体系转化为新的理念,传播中华民族的意识形态与价值观。生成自己的话语权,不代表与外来理论和方法划清界限,而是将“民族教育学之眼”安置在本土民族研究上,吸纳优秀的外来学术资源,谋求学术的平等对话。

第二,激发民族教育学话语体系的文化创生力。我国文化模式深深扎根于中华民族传统文化之中,每一个体都带有共同的文化基因,形成中华民族共同体文化心理场。全球化时代的到来,各个国家卷入隐性的文化竞争,当传统文化与现代文明擦出思想的火花,文化创造性随之产生,变革出新的生存动力。从该角度出发,文化便自然而然地附有阐释的力量。与西方抗衡的话语底气来自文化自信,文化自信又源于文化传统软实力。《论语》《学记》等教育经典著作,都可以是话语创新的思想源泉。潘光旦提出的天地万物求其“位育”之道,费孝通“差序格局”等独创的学术概念,承载着中国学术话语的文化担当,加深了国际学术界对中国传统文化血脉发展的了解,减少了对我国学术创新的傲慢与偏见。将厚重的历史文化与当代民族教育实践融会贯通,多维角度转化创新思维,诠释中国特有的教育现象、教育问题,表达中国特色社会主义的教育经验,讲好中国故事,巩固话语体系。

第三,扩宽民族教育研究成果的国际视野。打开全球视野的民族教育发展大格局,是民族教育学获得国际学术界认同的关键。叙述中国民族教育经验,需要“国际语言”。目前主流的西方话语体系听不懂,更不会听具有中国式逻辑与中国式思维的“中国话”。“自说自话”难以吸引国际目光,体现我国学术贡献。在学术成果形成过程中,如何通过三大体系,逐渐把中华民族传统文化智慧、中国价值观、民族教育学术思想向西方传播,实现“东学西渐”,为解决世界面临的共同的民族教育问题贡献中国经验,需有长期历练。

注释:

①人民网.习近平:民族团结是各族人民的生命线[EB/OL].(2017-05-22)[2021-12-25].http://theory.People.Com.cn/n1/2017/0609/c40531-29329154.html.

②兴安在线.铸牢中华民族共同体意识 加强各民族大团结[EB/OL].(2020-11-17)[2021-12-25].http://www.xingandaily.cn /2020/1117/63575.shtml.

③中华人民共和国中央人民政府网.习近平出席中央民族工作会议并发表重要讲话[EB/OL].(2021-08-28)[2022-04-28].http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/28/content_5633940.htm.

④中华人民共和国中央人民政府.中共中央办公厅印发《国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》[EB/OL].(2022-04-27)[2022-04-28].http://www.gov.cn/xinwen/2022-04/27/content_5687532.htm.

⑤人民网.在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[EB/OL].(2016-05-17)[2022-04-28].http://politics.people.com.cn/n1/2016/0519/c1024-28361447-4.html.

参考文献:

[1]吴晓蓉.教育人类学研究的本土实践[J].教育学报,2009(6):16-22+44.

[2]吴晓蓉.中国教育人类学研究述评[J].民族研究,2010(2):89-99+110.

[3]余文武,马万华.“民族教育学”学科规训的审辨性思考[J].贵州民族研究,2016(1):234-237.

[4]向伟,钱民辉.我国少数民族教育研究主题回顾:基于“中华民族多元一体”的理论框架[J].民族教育研究,2017(2):16-22.

[5]丁虎生.论民族教育概念的形成及其范畴[J].贵州民族研究,1991(4):91-97.

[6][16]祁进玉,侯馨茹.中国民族教育研究百年回顾与前瞻[J].民族教育研究,2021(3):54-63.

[7]教育大辞典编纂委员会编.教育大辞典:第4卷[M].上海:上海教育出版社,1992:77.

[8]郑振铎.民族文话[M].北京:北京出版社,2014:3.

[9]韩艳伟,何山河,金炳镐.中国共产党民族理论百年发展研究[J].北方民族大学学报,2021(3):5-14.

[10]袁梅,苏德,江涛.新时代民族教育的应然价值观照[J].教育研究,2019(10):102-108.

[11]滕星,王军.20世纪中国少数民族与教育:理论、政策与实践[M].北京:民族出版社,2002:251.

[12]庞青山,曾山金.大学学科制度内涵探析[J].现代大学教育,2004(4):16-20.

[13]塔沙克里,特德莱.混合方法论:定性方法和定量方法的结合[M].唐海华,译.重庆:重庆大学出版社,2010:2.

[14]方泽强.对高等教育学“危机”及发展的思考[J].大学教育科学,2020(3):39-45.

[15]孙元涛.论中国教育学的学术自觉与话语体系建构[J].教育研究,2018(12):30-39.

[17]滕星,苏红.多元文化社会与多元一体化教育[J].民族教育研究,1997(1):8-31+71.

[18]王鉴.多元文化教育论纲[J].西北师大学报(社会科学版),1998(3):78-84.

[19]苏德,国建文,袁梅.嬗变与进阶:中国民族教育学的学科发展审思[J].教育研究,2020(4):107-114.

[20]冯建军.构建中国特色教育学的“三大体系”——基于改革开放后教育学发展的分析[J].社会科学战线,2021(9):210-222.

[21]田心铭.学科体系、学术体系、话语体系的科学内涵与相互关系[N].光明日报,2020-05-15(11).

[22]许宝强,袁伟.语言与翻译的政治[M].北京:中央编译出版社,2001:3.

[23]吴晓蓉.乡村教师生命质量的现实样态与人文关怀[J].教师发展研究,2020(4):56-65.

[24]孟立军.关于自主增设二级学科和交叉学科的思考——以民族教育学学科为例[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2020(6):83-92.

[25]罗生全,杨柳.教师教育学学科属性、学科范畴及系统建构[J].教育研究,2021(7):48-59.

[26]康翠萍.高校学科建设的三种形态及其政策建构[J].高等教育研究,2015(11):37-41.

[27]王战军.研究生教育学的学科范畴与构建理念[J].学位与研究生教育,2017(5):1-6.

[28]李海龙.高等教育学批判、变革品性的困境与重建[J].教育发展研究,2015(9):26-34.

[29]吴晓蓉,张晓文.构建教育学话语体系的本土化省思[J].广西社会科学,2018(10):203-209.

Reflections on the Development and System Construction of Ethnology of Education in China

Wu Xiao-rong,Hu Tian

Abstract:Under the opportunity of philosophy and social science reform in the new era,Chinese ethnology of education is facing the challenges of constructing discipline system,academic system and discourse system.The primary premise of the generation of the“three systems”is to clarify the suspicion of the “sensitivity”of ethnology of education research,and to deeply understand the importance and particularity of ethnology of education research;it is necessary to expand the connotation of ethnology of education,covering the ethnic concept with hierarchical,inclusive and broad connotation;it is to clarify the “weakness”of ethnology of education and recognize the value and significance of the discipline.The “three systems”contain the mission of ethnology of education in the new era and the needs for the development of ethnology of education itself.Therefore,the research demonstrates why the“three systems”can be constructed in history,reality and logic level.Through this,it clarifies the construction path of the “three systems”of ethnology of education in the new era in the Chinese context.To construct the discipline system of ethnology of education,it is necessary to unify the discipline understanding,strengthen the implication of knowledge,and establish a more reasonable disciplinary system; to construct the academic system of ethnology of education,it is necessary to establish the academic view of the new era,build its own modern theoretical system,and build an ecological academic community; to construct the discourse system of ethnology of education,it is necessary to strengthen the integrating degree of discourse and practice,stimulate the cultural creativity of the discourse system,and broaden the international vision of the research results; to build a discourse system,it is necessary to strengthen the integration between discourse and practice,stimulate the cultural creativity,and expand the vision of international research results.

Key words:ethnology of education;value demonstration;discipline system;academic system;discourse system

[原文责任编辑:彭亚华]

(本刊初审:李柯瑶;复审:王晓燕;终审:蒋立松)