摘 要:有鉴于国民教育具有增进边疆民族的国家认同、“团结内部”和“抵御外侮”的重要意义,民国历届中央政府均将“鼓励边疆学生赴内地求学”作为统合边疆民族的基础性工程,并在政策激励、制度保障方面积极探索,努力推行。从具体实践看,无论是在校内还是在校外,边疆学生的族际交往呈常态化,他们对内地社会的认知,多数经历了一个“因观摩而了解”“因了解而团结”的过程,这对于来自边疆地区的青年学生与生活在内地的人群间建立更密切的联系、促进民族间交往交流交融能够起到重要桥梁作用。尤应指出的是,一些边疆学生通过在内地的学习、交往与交流,对历史上的“华夷关系”和所面对的民族关系有较为清晰的认知,致力于表达民族间的共同性,认同中华民族的一体性。

关键词:边疆学生; 内地求学; 交往交流交融; 民族共同性

引 言

有关“历史上各民族交往交流交融”的研究目前已成为国内历史学、民族学界的前沿、热点问题并已取得显著进展,但在两个方面仍有提升的余地:一是在研究时段上,多以古代为主,对近现代明显关注不够;二是在研究区域上,“加强各民族交往交流交融”这一命题,包含了两个方面的内容,除了要加强边疆民族地区“各民族交往交流交融”历史的研究,还应关注那些从边疆民族地区“走出去”的人与内地社会“交往交流交融”历史的研究,然而遍览现有研究成果,对后者的关注略显不足。

基于上述检讨,本文将民国时期赴内地求学的边疆学生①纳入考察视野。梳理相关文献可知,最近十年以“近代边疆学生”为研究主题的成果不少。就问题意识而言,相关研究或聚焦于描述宏观层面国家制度设计②;或着眼于特定的内地学校,讨论国家与办学场域之间的互动关系③;抑或局限于个别边疆省份的青年外出求学情况,梳理学生在内地的学习经历④,相较而言,从“各民族交往交流交融”视域展开研究的成果暂付阙如。有鉴于此,本文希冀透过对这一“家庭居于原籍”且“语言文化具有特殊性质”[1]的边疆学生群体在内地所进行的跨地域、跨文化活动史实的爬梳和研究,借以呈现彼时边疆学生与内地社会交往交流交融的历史场景及其意义。

一、政策激励与制度保障:边疆青年赴内地求学的组织

20世纪上半叶,因应国内外形势的发展演变,构筑统一的民族国家已然成为时代的呼声。有鉴于国民教育具有增进边疆民族之国家认同、“团结内部”和“抵御外侮”的重要意义,一些社会知识精英指出,囿于边地“教育未兴”之现状,中央政府亟应调动行政资源,保证部分边疆学生能够在制度的引导下向内地流动[2]71-75,以求得一种“欲图久远,开发有效”的“融合各族之办法”[3]27。部分政府官员对此深表认同,较有代表者如1946年内政部组织的一场关于新疆问题的讨论中,军令部、蒙藏委员会、内政部的官员均主张鼓励新疆少数民族青年赴内地求学,使之“不致受国际阴谋之胁诱”[4]485-488。此间陈诚亦曾向蒋介石反映英国“策动西藏青年赴印度留学”情形,并建议国民政府“应尽量设法使其来中央求学,以促进中央与西藏之关系”,借以“抵制强邻之阴谋”[5]。

创办于1913年的北京蒙藏学校,成为民国时期首个集中招收边疆民族学生的内地学校。为吸引学生,该校在保证公平分配名额的基础上大大降低了入学门槛(仅需年龄与身体健康状况达到要求即可),并对入校之边疆民族学生不收取学费与膳宿费[6]57-58。此外,边疆学生一经地方政府取得保送资格,路费亦由当地政府尽量予以补助⑤。值得注意的是,这所学校的生源并非全由边疆学生组成,亦有部分汉族学生入校就读。《蒙藏学校章程》有载,该校学额的四分之三用以“收蒙、藏、青海学生”,其余学额则用来招收汉族与其他民族学生⑥,这在客观上营造了一个鼓励不同民族学生交往交流交融的空间单元。然则就整体而言,北洋政府时期尚未出台鼓励边疆学生赴内地求学的系统性方案,故经常由政府通过行政命令的方式向个别内地学校传达招生指示。这些学校往往具有官方背景,比如1918年邮电学校因其直隶于交通部的关系,在招生告示中即明文载有交通部的指示,对于边地学生务必“酌量收取”,“以备边省电务进行整理之用”[7]。

从长时段来看,边疆学生赴内地求学机制的最终成型与完善,有赖于国民政府的努力。彼时,彰显继承孙中山“消弭畛域,合成一个中华民族,以共谋发展”的遗志,国民政府很早便展现出积极姿态,依托国家现有的教育体系吸纳边疆学生赴内地学习。

其最初设想,主要发端于培养为国效力的边疆地方训政人员,以派发边地维护中央和地方政务的运转,亦即谓施行以内政人才为目标的训练,使之成为中央与边疆地方行政上沟通的桥梁。随后几年,国民政府对这一政策不断进行调整,努力促使教育供给满足边疆地方的实际需要。作为推进边疆学生赴内地求学政策的顶层设计者,教育部与蒙藏委员会保持了紧密合作关系,前者主要负责相关法令的订定,后者则负责学生保送的具体事务,一定程度上扮演了协调边疆学生与各种单位部门联系渠道的角色,二者职能的互补与机构人员的协作,共同保证了保送机制的持续运行。

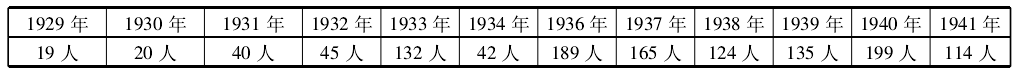

国民政府订定的诸多优待政策,主要体现为保送入学与生活补助两种类型。在保送入学方面,以1929年颁布的《待遇蒙藏学生章程》最为重要。该章程规定,蒙藏地方行政机关与边地学校拥有保送学生的权利,取得保送资格者享受就读内地公立学校学费全免的待遇[8]817,若就读内地私立学校亦可减免学费的十分之八[9]。《章程》存续的数十年间历经多次修订,每年经手蒙藏委员会保送的边疆学生达数十人至百余人之多(详见表1)。自20世纪40年代起,国民政府先后三次优化保送边疆学生办法⑦,受惠面覆盖了西北、西南边疆地区的学生群体,最大限度地发挥了这一机制在促进边疆学生与内地人群交往交流交融方面的作用。至于生活补助政策,1930年第二次全国教育会议建议,由财政部拨发30000元补助100名在内地学习且学力程度达到高中以上的边疆学生,此后五年补助学生人数将逐年增加[10]38-39。1936年实施的《蒙藏回教育补助费补助规则》提出,对赴内地求学的自费生和公费生提供相应补助金[11]93-94;同年颁发的《补助蒙藏回学生升学内地专科以上学校办法大纲》,则以助学金的形式给予边疆学生每名每年300元,奖助人数限定15人[12]14。此优待为边疆学生赴内地完成学业提供了保障,被时人誉为“当政诸公,热心蒙藏教育唯一的方法”[13]。

表1 经蒙藏委员会保送的边疆学生人数统计表(1929-1941)⑧

进一步考察边疆学生赴内地求学的运作机制,便可发现,尽管这是一种单向的向上流动体系,即通过制度设计的手段协调流出地(边疆地方)与流入地(内地学校)的对接,但如果没有相关方的积极配合,单靠中央政府势必无法完成这一政策的实施。首先,边疆地方政府配合执行中央政府订定的一系列保送学生方案,于每年春、秋二季,遵章收录本地学生[14]33-34。另有个别边疆省份制定地方成文法规,实现了边疆学生的管理格局由单轨制向双轨制的转变,凸显了边、内双方在共同利益诉求下的教育交流合作。以西康为例,经刘文辉等地方官员的推动,西康省政府制定了一系列诸如《西康省省款补助国外留学及升学国内专科以上学校暂行规程》等保送升学之规章,抗战胜利前夕,赴内地求学的西康籍学生可领取每年400元法币的补助[15]174。其次,边疆社会力量的共同参与亦发挥了不可忽视的作用,典型者如经营新绥长途汽车公司的新疆商人朱炳于1934年酌定“补助西北文化办法”,拟抽取部分盈利补助西北边疆学生赴内地深造,并提供半价或免费乘车服务[16]。第三,内地学校作为“流入地”的基本单元,实为“中央推行政治之助”[17]。中央政府订定的各种保送办法业经公布,教育部即向各大高校致文,以求贯彻[18]。在此过程中,部分高校亦担任了制度设计者的角色,如中央政治学校、北京大学、清华大学等高校,都有制定适用于本校实际情形的边疆学生招收章程、办法或规则⑨。

二、黉门之内:边疆学生的日常校园生活

1939年2月,《益世报·边疆周刊》刊载了顾颉刚的著名政论性文章《中华民族是一个》。在这篇文章中,顾颉刚梳理了历史时期中国境内各民族交往交流交融之迹,并最终形成“中华民族”的事实。如果顾先生仔细观察他所处的时代,便可欣喜地发现,一大批边疆学生正“打破积习,远道求学”[19],从现实经验层面佐证了“各民族交往交流交融”的历史叙事。

作为日常生活空间重要组成部分的校园,既是边疆学生在内地获得知识的主要处所,又是不同民族的学生间交往交流交融的重要场域。对于刚到内地的边疆学生而言,脱离熟悉的文化氛围,突然进入一个陌生的环境,他们所要承受的不仅仅是自然条件的巨大差异和不同的文化震撼,更多的则是要经受内地文化对自身的考验和积极适应这种截然不同的生活。在此情形下,边疆学生与内地社会发生的交集,首先表现为日常饮食上的碰撞与融合。适合稻、麦生产的内地,长久以来便形成了以米面为主食的饮食风俗,这自然与以肉、乳或青稞为主食的饮食习俗大相径庭。因此之故,边疆学生的饮食观念与味觉体验不得不进行必要的妥协,以努力适应内地的饮食习惯。藏族学生平措汪杰初抵南京时,那些未曾接触过的食物令他备感“奇怪”,在饮食选择上他以米饭和蔬菜代替藏地的酥油和牛羊肉,如此一来就产生了一个很有趣的现象:由于内地膳食结构中高热量与高能量食物资源的缺失,他不得不进食含大量碳水化合物的谷物进行弥补,方可形成较强的饱腹感,因此平措汪杰一餐便要进食六、七碗米饭,这种近乎旁人两倍的食量令周围同学“大为惊讶”[20]。不过,对于大多数边疆学生来说,经过一段时间的磨合,他们能够较好地适应内地饮食文化。有人通过观察20世纪30年代蒙藏学校的用餐场景发现:“青海西康同学们,食饭的方式是用手抓,但到这里,他们也学会用筷子了,也会快了。”[21]23其时,中央政治学校附设蒙藏学校常年设置三大食堂——大饭厅、清真和面食团。大饭厅的供应以传统内地食物粥、米饭、蔬菜为主,后两个则供给面食、面包等餐点,为学生们保持“原真”的饮食习惯提供了保障。即便如此,许多学生仍对“汉食”表现出较强的认可,每次进餐时间一到,“以大饭厅人数为最多”[22]48。显然,通过与内地的日常接触融合,边疆学生逐渐习惯了内地的餐食及用餐方式。

除饮食之外,边疆学生还在国语习得方面表现出较强的主动性。从语言的基本属性出发,“交流沟通”是语言的一项重要功能,故掌握国语是不同族群之间营建共同语境的必要条件。然而,囿于边疆启蒙学校国语教育的缺位,边疆学生鲜有能熟练运用国语与国文者。对这一问题,一些在内地生活多年的边疆人士深有体会,十分关切本省青年学生在内地的语言认知状况,并积极向政府建言“设立专校,以全副精神督进其国文”[23],以作为边疆青年学生进一步授业之必要基础。有鉴于此,国民政府亦从“消除隔阂”的既定立场出发,在边疆学生赴内地求学的每一个链条上引入教育评价机制,积极“提倡国文国语”。首先在招生环节,有些边疆地方就将国语考试列入测试科目⑩;其次,边疆学生在内地求学期间,相关学校为提升其国语国文水平,专门开设了具有衔接性质的“补习班”[24]8,同时亦利用假期组织边疆学生留校补习国文,并于开学之前举行考试以检测补习成效[25]11;最后,学校在临近毕业之际组织边疆学生参加毕业测试,检验其国文掌握程度⑪。

得益于教育行政部门在每一个环节对国文国语教育的重视,一些边疆学生对国语的习得和国文的书写表现出较高的热情,他们掌握国语国文的速度与程度亦颇令人满意。以藏族学生平措汪杰为例,他入学前对汉语几乎一无所知,以至于未能达到蒙藏学校预备班的录取门槛,但在国文家教的辅导和个人的勤奋努力之下,平措汪杰在短短几个月后便能独立进行若干中文小说的阅读[26]24。蒙古族学生特米尔巴根亦对国文学习颇有心得,据载他自1918年起入北京蒙藏专门学校念书,国文考试常取得班级第一的好成绩,并一度萌生毕业后担任国文专职教师的念头[27]11。刘曼卿亦有相似经历,1918年她被父亲送入北平市立第一小学念书,此举为她创造了接触汉族文化的现实条件,仅利用半年时间的过渡,她便能“讲一口流利的带有北京味儿的汉语”,还能“惟妙惟肖”“一字一句地模仿”老北京说唱艺术[28]12,为进一步“培养自己的汉文写作和演讲能力”,刘曼卿还报名上写作夜校班的进修课程[29]13。彼时有人透过对20世纪40年代边疆学校的观察发现,得益于内地学校得天独厚的语言学习环境,很多边疆学生仅用半年的工夫,便能流利地进行汉语交流,汉文书写亦非难事。他还惊讶地发现,有些蒙古族学生竟然能熟练地用汉文作旧体诗,回族学生则以汉文编印刊物,藏族学生在为《康藏前锋》撰稿时亦能使用汉藏文对照排版的方式[30]48。在日常的人际交往过程中,尽管边疆学生在与本民族同学的交流中基本使用本民族语言,但在校园内与其他民族的学生、老师交谈时,则主要以国语为基本语言工具[31]。总体来看,这种基于校园日常学习、生活需要而自愿习得的国语国文,使来自边疆地区的青年学生与内地的人群建立起更密切的联系,对促进民族间交往交流交融起到了重要桥梁作用。

三、走出象牙塔:边疆学生与内地社会的多层次互动

对于赴内地求学的边疆学生而言,校园内的学习和生活自然是他们日常的重要组成,但并非是唯一部分。事实上,除了一般的校园日常生活,边疆学生或出于个人社会交际需求,或是在所在学校各级行政主管部门的组织下,还有机会走出校门体验内地社会生活,与内地社会展开多层次的互动。

20世纪30年代,基于强化学生实际操作技能的考量,多数内地高校将“社会实践”列为一门必修课。因此之故,校外实习和见习便成为边疆学生接触内地社会的一条重要途径。国立边疆学校即规定,为与实际工作接轨,边疆学生应在指导教师的带领下进入工作现场观摩、考察[32]18。此间中央政治学校亦规定,边疆学生于毕业前须抽出一至四个月时间作为“就业指导期”赴外地实习⑫。1933年11月,中央政治学校蒙藏班三年级教育行政组的边疆学生在蒙藏学校附属小学开展了为期三周的教学实习活动[33]6。校方对本次实习颇为重视,要求每位学生在教学方面都至少要保证各科试教两次[34]4,以期来年“派往内蒙西康青海各地办理教育”[35]4。实习结束后,蒙藏学校大礼堂举行本次小学教育总实习,附属小学师生与蒙藏学校指导教师齐聚礼堂,师生济济一堂,交流融洽和谐[36]4。直至抗日战争全面爆发,数届边疆学生通过在附属小学的实习,不仅提高了自身的教学水平,同时也与小学师生打成一片,加强了与内地人群的交往和交流,构成了一个关系紧密的共同体。

为保证边疆学生在见习参观过程中有所收获,中央政治学校要求边疆学生“参观时须携带各种参观表格及笔记册,参观后须整理笔记汇集报告”[37]7。边疆学生的社会见习场所并不局限于某一固定地点,而是根据不同社会实践需求安排多个地方。据相关文献记载,1936年中央政治学校附设蒙藏班农业行政组的边疆学生利用四月春假之数日闲暇,由何玉书率领全体同学到南通工厂及学校等各机关参观;五月由教员许振率领,“赴常州参观养蜂场、养鸡场,并实习人工养育法”;随后又马不停蹄随教员卢逸民赴中央研究院气象研究所,那里有专人为学生们讲解气象仪器之构造[38]463。1937年上半年,蒙藏学校高中师范科的边疆学生相继赴南京周边的南通、上海、苏州、杭州等城市的教育机关“以资借镜”[39]。此外,一些边疆学生的活动甚至与那时盛极一时的乡村建设潮流发生交集,梁漱溟为实践乡村建设理论而进行“实验县”建设的山东邹平、晏阳初倡导农村建设与平民教育的基地河北定县,也成为蒙藏学生前往参观的地点之一[40]10。据此可见,边疆学生参观地点多且各具代表性,这种情境式的代入感有助于加深学生对内地社会的认知。

社会服务是边疆学生体验内地社会生活、感受内地社会风俗的另一重要方式。当然,对于疆学生而言,较为适宜从事的“社会服务”事业,应该是组织团队开展平民教育活动。已有研究者指出,20世纪20年代以降受杜威平民主义教育思想的感召,一些青年学生迈出校园,加入了普及平民教育的队伍⑬,然则罕有研究者注意到,这个群体中其实亦不乏边疆学生的身影。1934年蒙藏学校便组织了由蒙藏班二年级学生担任主讲教员的校工夜课班,“使本校校工识字读书及增进其生活知能为主旨”[41]9。全面抗战爆发,蒙藏学校内迁以后,学校仍然十分重视社会服务具有的实践育人功效,积极鼓励边疆生利用课余时间“亲近土地,就近服务”,这在一定程度上密切了边疆学生与当地人群的关系。

彼时,为配合全国范围内开展的“新生活运动”,谋求“打破学校与社会之隔膜”,中央政治学校蒙藏班多次组织“暑期服务团”,每位团员须携带“新运总会所刊学生农村服务办法”“学生农村服务手册”[42]9,着眼于解决农村的实际问题,提升自身研究和工作的能力[43]27。四十年代初,国立边疆学校专门创办“社会服务处”,“分设卫生、民教、咨询、宣传四组,每组对工作推进不遗余力”[44]18。一些边疆学生利用课余时间,帮助当地农民插秧、割稻。正是通过共同劳作的形式,边疆学生与内地人群的交往交流交融得以在轻快、自由的氛围中进行。与此同时,边疆学生还在乡间悬挂横幅,组织“人民问事处”,为周边农民提供报纸内容、时事情况、职业信息等咨询服务,甚至在村民发生矛盾纠纷时,学生亦能出面协助调解,因此项活动贴近乡民生活所需,前来问询的村民络绎不绝[45]13。

除上述校外实习、社会服务之外,参加各种集会、纪念、文体活动,亦是边疆学生与内地社会进行接触、交流的重要方式。梳理相关文献资料可知,民国时期内地各级部门经常邀请一些边疆学生参加各类庆祝与纪念仪式。1936年“西安事变”和平解决的消息传出后,上海中学举办音乐会以示庆祝,并特邀本校藏族新生买有祥参加,买有祥则为师生献上了藏族舞蹈,调动了全场气氛。时人对藏族舞蹈表演印象颇深,“满堂观众无不绝倒”[46]。正是这种“交流”,满足了内地人对边疆文化的“想象”。有的时候,边疆学生也会被邀请参加国家层面的重大庆祝仪式。1940年2月22日吴忠信于布达拉宫大殿主持第十四世达赖喇嘛坐床大典,国民政府亦在当日于重庆白马寺举行庆典热烈遥贺,中央政治学校附设边疆学校全体师生应邀参加[47]。1947年1月国民政府颁布“中华民国宪法”,并举办了大规模的庆祝会,边疆学生也被组织起来,成为这一历史时刻的亲历者与见证者。据《大公报》载:“国立边疆学校男女同学及康藏旅京同乡合演之西康舞与西藏舞等十六项,演出精彩,观众踊跃。”[48]毫无疑问,组织边疆学生参加此类具有重要“仪式感”的庆祝活动,一方面是为了展现“国族团结”的基本事实,另一方面则是借此宣示边疆对中央之认同和中央政府统治的合法性。

除了各类庆祝和纪念性的活动,边疆学生还有机会作为所在省(区)的代表,参加重大体育赛事。1935年10月,号称亚洲第一体育场的上海江湾体育场举行了“第六届全运会”,这届全运会不仅参与人数空前,更值得一提的是出现了许多来自边疆地区的面孔。不过,这些来自边疆的选手,多系赴内地求学的边疆学生。比如,本次全运会亮相的青海选手由在内地读书的青海学生组成;蒙古族、藏族选手主要是就读于南京蒙藏学校的蒙古族、藏族学生。开幕仪式上,当各参赛单位绕场一周的时候,几万观众给予边疆青年热烈的欢呼。从竞赛的结果看,“虽然输了锦标,却赢了巴掌”[49]。正是边疆学生的出席,使得这届全运会被视作“从来未有的团结统一的表现”[50]68。张伯苓后来回忆这届全运会时,亦称其为“全国统一的象征”[51]。

综上所述,伴随着边疆学生走出校门,其与内地交往交流的半径亦随之扩大几何倍数。透过诸如社会见习、社会服务以及集会、庆祝、文体等仪式性较强的活动的组织与开展,边疆学生的族际交往呈常态化,他们对内地社会的认知,多数也经历了一个“因观摩而了解”“因了解而团结”的过程。正是在这一进程当中,借助于“边疆学生”这一重要身份符号,时人在描述中国民族关系之实态时,形成了诸如“化中国为一家,聚七族于一校”[52]47、“中华民族的缩影”[53]16之类的叙事话语。

四、表达共同性:边疆学生的亲历性思考与实践

如前所述,民国时期,从中央政府官员到内地社会知识精英,基于“团结内部”和“抵御外侮”的双重考量,均积极鼓励边疆学生赴内地求学,并将之视为从制度层面促进边疆民族与内地社会交往交流交融的一项重要举措。站在政府官员和内地社会知识精英的立场来看,做好边疆学生赴内地的教育培养工作,有利于加强边疆学生对内地的了解和认知,增进对国家的认同感;从更高层级说,若能使边疆学生成为民族团结的骨干,则有利于加强边疆与内地的紧密联系。那么,从具体实践来看,这一举措是否收到了实效呢?带着这个疑问,在此拟从考察边疆学生的亲历性思考以及与之相关的实践入手,希冀对此问题有所揭明。

根据笔者对相关文献的梳理,一些边疆学生因求学而来到内地,通过与内地政治、文化的持续接触,从不适应到逐渐认同并融入,这使得他们对民族关系和中国国家问题有了较为深入的认识和思考。蒙古族学生兰生智就读蒙藏学校期间,就曾专门撰文探讨非汉民族在中原建立政权的性质问题。在他看来,对当时颇为流行且具有民族歧视性的“元清亡国论”需要重新检讨,乃因少数民族入主中原并不意味着中国“亡国”,而更应将其理解为“姓氏之禅让”或为“兄弟之阋墙”。为此,他还进一步指出,中国历史离不开各民族的共同书写,中华民族和中国是“五族”共同造就的结果:

查我中华民族首尾互应痛痒相关,满洲失而华北动摇,外蒙离而北藩撤,失一隅而成国难,牵一发而动全身。一民族之复兴,难挽于狂澜之既倒,整个国家之强盛,才可以生存于二十世纪的世界上。吾不信,没有满汉回藏而蒙古能巍然生存于世界上,不受任何民族之蹂躏压迫。吾也不信没有蒙满藏回而汉族能强盛起来。因为汉满蒙回藏五大族,从历史上地理上观察,自古都是联系的,绝不能分开的。古人谓“泰山不让细壤,故能成其大,江河不择细流,故能成其深”,其语虽迂,其味实可玩味也。凡我中华民族中之某一单位,国民某一份子,皆应有昨死今生的精神,消除从前种种畛域隔阂。以破釜沉舟的魄力,启发我大中华民族的声威。人人应抱着一族被辱、国族之耻、边土有失、中央之羞的态度[54]3-4。

再以曾就读于北平俄文政法专门学校的广禄(锡伯族)为例,正是在从新疆伊犁赴北平求学途中参观了嘉峪关长城,让他对各兄弟民族关系和中华民族整体性问题有了直观的体会。广禄大发感慨称,嘉峪关虽在历史上发挥过“屏障内地”的威力,然则关楼上所有文人墨客所题的诗赋一味强调此点,更夸大其词,竟视关外为异域而等同外国,实为错误。接着,广禄进一步指出:

关内外居住的民族无一不是“中华民族”组成分子,实乃亲如兄弟手足的民族,设使在秦汉时代,能够把兄弟间的纠纷合理解决,那么就不需要建筑万里长城,而在兄弟手足之间,竖起一道人为的障碍,加深彼此间的隔阂,遗留后世以无穷的纷扰,直到现在依然纠缠不清。我想当年如不在自己的完整国土内,因为解决不了一时军事政治的纷扰,筑起万里长城,以取退守策略的话,则自汉、唐以迄今日,在这悠长的三千年中间,以中原深远优秀的文化,与边远兄弟民族坚韧强悍的草原精神彼此交流,水乳交融,老早就会产生出一种统一的精神与交融的文化,时至今日,我们就只需注意同心协力地建立强大的国家,而不必还谈什么边疆问题了。所以万里长城无形中在中国内分出内外界线,在政治上铸成一宗重大的错误,贻患至今,迄无已时,实属莫大的憾事[55]25-26。

显而易见,在广禄看来,作为极具象征性意义的“长城”,不过是一个阻扼中国国内各民族交往交流交融、人为地深化民族边界与隔阂的符号。当然,广禄的一席话除了强调长城所产生的对立与区隔外,还隐隐表达了他心中业已形成的民族观:正所谓“长城内外是一家”,历史上中原与边远地区的各兄弟民族早已水乳交融,无分内外。

与上述兰生智、广禄一样,1930年前后就读于北京师范大学国文系的云南纳西族学生方国瑜受赴内地求学经历的影响,亦对传统史家“异内外”的思想持批判性态度,力图正确阐述云南等边疆地区在中国历史上的地位和作用。1938年冬,方国瑜参加《新纂云南通志》的编纂工作,即强调“中华民族为整个民族,无论汉、满、蒙、回、藏、苗以及其他各族,皆华族中分支之氏族,亦即四海之内皆兄弟之义”,“以示中华大一统之意”[56]607。1944年2月,方国瑜又发表《云南政治发展之大势》一文,认为“自有历史以来之云南,即为中国之一部分;故云南之历史,为中国历史之一部分,此为确然可信之事实”[57]12。中华人民共和国成立以后,方国瑜进一步提出了“中国历史发展的整体性”理论构想[58]1-18。从强调“云南为中国之一部分”,到主张“中华大一统”,再到最后提出“中国历史发展的整体性”理论构想,方国瑜的学术研究之路经历了一个自“历史考证”而“理论构建”的发展演变。可以想象,这一前后相继的学术思想脉络的形成与其长期生活在祖国西南边陲且又得以赴内地求学的个人经历息息相关。

如果说前述方国瑜等人主要是从认识层面展现中国境内各民族的共同性,那么拥有藏族血统的刘曼卿⑭则身体力行地服务于内地与边疆关系之融洽。刘曼卿从十二岁起便在北平念书,接受内地教育的时间颇长,由此亦养成了她对祖国的深厚情感。也正是基于“桑梓之情”与“国家之情”的共融,1927年7月刘曼卿主动请缨由川入藏,投身于联络中央与西藏地方之关系的事业,力求消除汉、藏民族之隔膜。此次西藏之行,详载于刘曼卿著《康藏轺征》。书中记载,刘曼卿途经昌都时曾遭遇当地藏军最高军政领袖萨旺的阻拦,她当即正色直言:

内地与西藏,为兄弟为姊妹,断不可离散。以前姊妹兄弟相失,各号泣走觅,今既有相见相亲之机会,彼此何可狐疑?况中央政府在国际上已渐渐争得平等……眼见不数年之内,中国即为世界上有数的强国,西藏忝为中国一份子,此而坐视,不惟未尽一份子之天职,且有逆亡顺昌之惧。目下内地未始不可出强力以制边民,总以此为自伤和气之举,抑而不行,故进而遣使与西藏通好,使知中央德意,君为西藏望人,智识超于侪辈,即达赖不允,君且应力争之,安可从中阻挠,苟因此汉、藏亲善失败,子能辞其咎否[59]65-66?

逗留西藏期间,刘曼卿采取迂回策略,利用自己熟悉拉萨并谙练藏语的优势,与西藏各阶层联络感情,积极宣传国民政府“五族共和”的大政方针,赢得了越来越多的理解。时任国民政府行政院院长孙科称赞道:“曼卿实为吾国有史以来所创见。”[60]2西康藏族平措汪杰亦是彼时赴内地求学的边疆学生杰出代表,南京蒙藏学校求学的经历使他坚定了服务于人民事业的决心。作为首位藏族共产党员、藏族共产主义革命运动小组创始人,平措汪杰亲身组织党的西藏地下活动,并参与策划西南局解放西藏的行动[61]1188-1190。此外还有许多西藏旅内学生作为藏族爱国力量加入了西藏解放事业,1950年在周恩来的指示下,中央民委举办了“藏族干部研究班”,其主要成员来自国民政府时期在南京、北京深造的藏族学生⑮,他们为建立广泛的爱国统一战线做出了重要贡献。

结合上述几个典型案例的考察可知,无论是蒙古族旅内学生兰生智对“元清亡国论”的检讨,锡伯族学生广禄着眼于从“长城”的内与外对中国境内各兄弟民族关系和中华民族一体性问题的思考,还是纳西族学生方国瑜对“中国历史发展的整体性”的学术探索,抑或是以刘曼卿、平措汪杰为代表的旅内藏族学生的民族——国家实践,我们都可以观察到,一些边疆学生通过在内地的学习、交往与交流,对历史上的“夷夏之辨”和当下的民族关系有较为清晰的认知,遂致力于表达民族间的共同性,认同中国国家和中华民族的一体性。不过亦应指出,从上述诸事例可以发现,认同从来不是一道单选题,在兰生智、广禄、方国瑜等边疆学生的眼里,认同中国和认同本民族不是互斥的,因为本民族也是中国和中华民族的一部分。

结 语

本文研究表明,民国时期中央政府为增进边疆人群的国家认同,借以“团结内部”和“抵御外侮”,将“鼓励边疆学生赴内地求学”作为统合边疆民族的基础性工程予以积极推行。从具体实践来看,边疆学生赴内地求学机制的最终成型与完善,有赖于国民政府的努力。彼时,国民政府为鼓励边疆学生赴内地求学,从政策激励和制度保障等层面出台了诸多优惠举措,并从学校管理、课程设置等层面不断优化边疆学生赴内地求学的运作机制,最大限度地发挥了这一机制促进边疆学生与内地人群交往交流交融的作用。

从边疆学生在内地的日常来看,无论是在校内还是在校外,多数边疆学生的族际交往广泛。一方面,作为日常生活空间重要组成部分的校园,既是边疆学生在内地获得知识的主要处所,又成为不同民族学生交往交流交融的重要场域,这大致可以体现为不同民族学生饮食习俗的融合和国语国文的习得,使来自边疆地区的青年学生与内地的人群建立起更密切的联系,对促进民族间交往交流交融起到了重要桥梁作用。另一方面,边疆学生还有机会走出校门,通过校外实习、社会服务及参加各种集会、纪念、文体活动,体验内地社会生活,并与内地社会展开多层次的互动。得益于此,一些旅内边疆学生对内地社会的认知,经历了一个“因观摩而了解”“因了解而团结”的过程。

站在国家的立场,中央政府组织边疆学生赴内地接受教育培养,是为了加强边疆学生对内地的了解和认知,增进对中国国家的认同感,同时也是为了将这些边疆学生培养成民族团结的纽带,促进边疆与内地的紧密关系。本文通过对几个典型事例的分析指出,这一举措取得了一定的实效。得益于在内地学习的经历,一些边疆学生成为推进边疆与内地交往交流交融历史进程的重要力量,并在认识-实践层面和民族-国家层面致力于表达各民族关系的共同性,认同中国国家和中华民族的一体性,且能身体力行,服务于国家统一和民族团结大业。

注释:

①民国时期对“边疆学生”概念的界定在不同语境下稍有不同:有时为宽泛意义上的来自边疆地区的学生,不仅包括少数民族学生,还将汉族学生也计入在内;多数时候(尤其是政府颁发的政策、规章)则仅将少数民族学生视为“边疆学生”。本文所指“边疆学生”,取1944年《边疆学生待遇办法》之规定,即籍贯边疆(语言文化具有特殊性的地方)而在内地学校接受教育的少数民族青年学生。

②参酌王景:《民国中央政府少数民族教育政策研究》,北京:民族出版社,2017年;马廷中:《民国政府的民族教育政策研究》,《西南民族大学学报》(哲学社会科学版)2007年第7期;黄伟:《民国时期蒙藏特别生教育政策研究》,《民族教育研究》2016年第4期;刘额尔敦吐:《民国高校少数民族招录政策的演变及其评析》,《民族教育研究》2012年第6期。

③参酌苏发祥、安晶晶:《论民国时期北平蒙藏学校的建立及影响》,《青海民族研究》2013年第4期;喻永庆:《民国时期蒙藏委员会与蒙藏教育的推进——以中央大学蒙藏班的创办过程为考察对象》,《中国边疆史地研究》2020年第4期。

④参酌李双:《国民政府时期西藏籍学生赴内地求学史实研究》,《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)2020年第5期;郭瑞鹏、张丽园:《民国时期新疆蒙古族疆外求学教育初探》,《西部蒙古论坛》2016年第4期。

⑤平民家庭出身的乌兰夫即因此种缘由,得以入读北京蒙藏学校。参见乌兰夫:《乌兰夫回忆录》,北京:中共党史出版社,1989年,第41-42页。

⑥据《蒙藏学校章程》总章第四条,学校收初入学之学生,其学额划作二十分计算,内外蒙古共占二十分之十,西藏占二十分之三,青海及其左近各回部占二十分之二,其余二十分之五专收汉、满两族学生。参见《蒙藏学校章程》,《蒙文白话报》1913年第3期,第57-58页。

⑦分别为1942年订定公布的《待遇边疆学生暂行规则》,1944年的《边疆学生待遇办法》,1947年的《修正边疆学生待遇办法》。

⑧资料来源:《教育之振兴——最近五年保送蒙藏学生之统计》,《中国国民党指导下之政治成绩统计》第9期,第32页;《二十三年度边省保送学生数》,《新闻报》1935年1月10日,第15版;《蒙藏回学生保送人数》,《统计月报》1943年第77期,第39页。暂未查到1935年数据,故从阙。

⑨例如中央政治学校的《中国国民党中央政治学校附设蒙藏学校章程》(1933)、北京大学的《边疆学生试读办法》(1935),清华大学的《蒙藏特别生收录规则》(1934)等。

⑩1936年,青海学生报名参加设于上海的中学招生考试时,必须进行四科笔试,分别为国语、数学、英语和常识,国语考试则为诸考试之首,报考学生须限时完成写作一题。详情参酌马尊伟:《保送青海学生赴沪求学之经过》1936年第4卷第10、11、12合期,第10页。

⑪1936年7月,上海蒙藏学校的准毕业生们参加了上海市教育局举行的毕业测试,就国文、蒙古文、蒙古语(或藏文、藏语)的掌握程度进行了测验。参见《市教育局定期同时举行三种考试》,《大公报》(上海)1936年7月23日,第15版。

⑫参见《中央政治学校学生实习规则》,国民政府立法院编译处编:《中华民国法规汇编·教育》(第9编),上海:中华书局,1934年,第201页;中央政治学校编:《中央政治学校概况》,重庆:中央政治学校,1942年,第33页。

⑬参酌吴洪成、李晨:《杜威的平民主义教育思想及其对中国的影响》,《广州大学学报》(社会科学版)2016年第4期。

⑭刘曼卿,藏名雍金,清光绪三十二年(1906年)生于西藏拉萨,父亲刘华轩,曾任驻藏大臣秘书,后任九世班禅秘书,母亲系拉萨藏族。1911年辛亥革命爆发,入藏川军和藏军激战,拉萨大乱。刘曼卿随父母迁居印度。1918年家人取道海路回到北京,她被送到北平市立第一小学读书。毕业后入通州女子师范学校学习,期间遵父命成亲,不久因性格志向不和而分居,重新安心学业。

⑮参见狄鸿旭:《西藏和平解放时期党选任培养少数民族干部的情感进路及其实践》,《西藏民族大学学报》(哲学社会科学版)2021第6期。

参考文献:

[1]边疆学生待遇办法[J].行政院公报,1944(4).

[2][10][14]黄奋生.蒙藏新志[G]//马大正.民国边政史料汇编:20.北京:国家图书馆出版社,2009.

[3]马霄石.开发西北之先决问题[M].西宁:青海国民印刷局,1933.

[4]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第5辑第3编政治:5[M].南京:江苏古籍出版社,1994.

[5]为请设立专门技术学校以争取西藏青年内来求学(1946年7月10日)[A].大专院校设立改组:2.国民政府001-091000-00002-007.中国台北“国史馆”藏档案.

[6]蒙藏学校章程[J].蒙文白话报,1913(3).

[7]邮电学校招生办法[N].大公报(天津),1918-07-08(3).

[8]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第5辑第1编教育[M].南京:凤凰出版社,1997.

[9]赵乃传演讲教育法规[N].申报,1929-12-30(10).

[11]蒙藏回教育补助费补助规则[J].时事月报,1935(3).

[12]教育部补助蒙藏回学生升学内地专科以上学校办法大纲[J].教育部公报,1936(43、44合期).

[13]殷石麟.对于“蒙藏教育之我见”[N].大公报(天津),1931-05-05(11).

[15]西康省临时参议会第二届第一次大会汇编[G]//马大正.民国边政史料汇编:25.北京:国家图书馆出版社,2009.

[16]暂时停滞中之绥新长途汽车(续)[N].大公报(天津),1934-03-29(9).

[17]中央政治学校附设蒙藏学校改组成立后各项工作重点(1933)[A].一般数据:民国二十二年:72.国民政府002-080200-00142-017.中国台北“国史馆”藏档案.

[18]蒙藏学生规则(浙江大学)[Z].1929年,浙江省档案馆,卷宗号L053-001-3061.

[19]石芷.北平蒙藏学校参观团来京[J].蒙藏月报,1937(2).

[20][26]戈尔斯坦.一位藏族革命家:巴塘人平措汪杰的时代和政治生涯[M].黄潇潇,译.香港:香港大学出版社,2011.

[21][50]青锋.南京晓庄蒙藏学校学生生活[J].现代青年(北平),1936(2).

[22][30][52]良忱.边疆学校学生生活[J].学生之友,1940(6).

[23]新疆旅京同乡对本省文化之感触及青年子弟教育前途应请之施设[N].大公报(天津),1937-05-03(11).

[24]健雄.中央政治学校附设蒙藏学校参观记[J].学校新闻,1937(55).

[25]蒙藏学校假中情形[J].中央政治学校校刊,1933(62).

[27]胡达古拉.特木尔巴根的一生[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007.

[28][29]丁小文.民国藏地“女钦差”刘曼卿传[M].南昌:二十一世纪出版社,2013.

[31]新疆学生在内地[N].新疆日报,1946-05-13(1).

[32]国民政府教育部边疆教育司.边疆教育概况[M].1947.

[33][37]蒙藏班三年级教育行政组举行小学教育实习[J].中央政治学校校刊,1933(67).

[34][36]蒙藏班三年级教育行政组举行小学教育总实习与总批评[J].中央政治学校校刊,1934(69、70合期).

[35][40]中政校蒙藏班举行教员实习[J].蒙藏半月刊,1933(1).

[38]陈兆麟.中央政治学校附设蒙藏学校工作实习报告[G]//南京图书馆.二十世纪三十年代国情调查报告:16.南京:凤凰出版社,2012.

[39]南京蒙藏学校学生廿余名定今日来沪参观[N].大公报(上海),1937-04-22(7).

[41]蒙藏学校举办校工夜课班[J]中央政治学校校刊,1934(75).

[42]本校组织暑期服务团[J]中央政治学校校刊,1937(133).

[43]中央政治学校学生暑期服务团团员须知[J].中央政治学校校刊,1937(133)

[44]边疆学校学生之课外活动[J].良友,1941(168).

[45]边疆学校学生的课余生活[J].东方画刊,1941(5).

[46]练达.省上中音乐庆祝会剪影[N.]大公报(上海),1936-12-28(16)

[47]全国各地庆祝盛况[N].大公报(香港),1940-02-24(3).

[48]首都歌舞会,祝宪法成立[N].大公报(天津),1947-01-4(2).

[49]张蓬舟.看今届全运会,忆上届全运会[N].大公报(香港),1948-05-06(6).

[51]东北难生在北平[N].大公报(上海),1948-05-22(3).

[53]竹心.介绍国立边疆学校[J].天山月刊,1948(2).

[54]兰生智.在历史上中国不是亡过两次吗[J].蒙古前途,1935(29).

[55]锋晖.广禄回忆录:时任民国驻中亚总领事的回忆[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[56]龙云,周钟岳.新纂云南通志:7[M].李春龙,牛鸿斌,等,点校.昆明:云南人民出版社,2007.

[57]方国瑜.云南政治发展之大势[J].边政公论,1944(2).

[58]方国瑜.论中国历史发展的整体性[M]//林超民.方国瑜文集:第1辑.昆明:云南教育出版社,2001.

[59][60]刘曼卿.康藏轺征[M].上海:商务印书馆,1934.

[61]平措汪杰.和平解放西藏谈判前后[M]//《西藏七百年》编委会.西藏七百年:下.北京:五洲传播出版社,2001.

Ethnic Communication and the Generation of Commonality: Investigate on a Dimension of the Ethnic Students “Studying in Hinterland” during the Republic of China Period

FENG Jian-yong YANG Han

Abstract:Considering the national education boasts the significance in enhancing national identity among borderland ethnic groups, “internal unity” and “resistance against foreign aggression”, the central government of the Republic of China continued to “encourage borderland students to study in the hinterland are” as the basic projects for unifying borderland ethnic groups, and actively explore efforts to promote policy incentives and system guarantee. From the detailed practices,both inside and outside the school, ethnic exchanges of borderland students demonstrated to normalized,and their cognition of the hinterland society, most have experienced a process of “seeing and understanding”, “understanding and uniting together”. This can play an important role in establishing closer ties between the young students living in the border areas and the people living in the hinterland area, and promoting the communication and integration among different ethnic groups. It should be pointed out that some borderland students,through studying in hinterland China, communication and exchanges, could form up clear understanding of the “relationship between Chinese Han and ethnic groups in borderland” in history, thus devote themselves to expressing the commonality among ethnic groups and acknowledge with the unity of the Chinese nation.

Key words:borderland students; students in hinterland China; exchange; communication and integration; ethnic commonality

[原文责任编辑:李 劼]

(本刊初审:李柯瑶;复审:王晓燕;终审:蒋立松)