摘 要:校本课程开发的教师专业发展作用已得到广泛认可,但对其具体过程与机制的描述分析尚不充分。丽江地区三所个案小学的田野调查揭示了教师在校本课程开发活动中形成实践共同体进而实现群体专业发展的过程。研究发现,校本课程开发通过提供目标和领域、确定成员与边界和形成有效实践与互动来确立实践共同体的结构,通过赋予利他的意义与价值、营造学习的情境与过程以及内化身份认同与心理归属来提供实践共同体的意义元素;民族与乡土文化传统有利于教师实践共同体的维持与发展。在此基础上总结民族地区基于校本课程开发的教师实践共同体建构模型,并提出制度保障与组织支持方面的建议。通过校本课程开发建构教师实践共同体的丽江经验对其他民族地区教师专业发展具有借鉴作用。

关键词:民族地区;校本课程开发;教师实践共同体;教师专业发展

一、问题提出

近年来,民族地区师资水平在数量和质量上均有显著提升,但依然是民族教育高质量发展的短板,教师综合素质、专业化水平和创新能力有待改善。单纯依靠新教师入职和发达地区支援不足以解决民族地区师资队伍建设问题。而偏重理念、针对个体、脱离情境的教师培训和工作坊也不能满足教师的发展需求,不利于促进教师合作,不利于营造良好的学校组织氛围。

调研发现,在民族地区学校的校本课程建设中,教师自发或自觉形成的事实上的实践共同体促进了教师群体专业发展。教师的知识、能力与精神的显著提升引发了研究者的兴趣,民族地区校本课程开发作为一个典型的教师合作实践任务,与教师实践共同体建构有何内在关系?基于校本课程开发建构教师实践共同体的具体过程怎样?本研究选取丽江三所具有代表性的小学为个案,在事实观察、资料搜集的基础上,对民族地区基于校本课程开发的教师实践共同体建构路径与经验进行学理分析。

二、已有研究

肯尼(Keiny)指出,在校本教材开发过程中,由不同背景、不同专长的教师可以构成“实践共同体”。这种异质的共同体中所进行的反思性实践使教师专业发展得以加强。[1]2001年,国家、地方、学校三级课程管理的正式确立,[2]以及后续对素质教育和师资建设的推进,[3]表明国家政策层面开始倡导校本课程与教师实践共同体的协同发展。

国内早期相关研究主要论证校本教材开发对教师专业发展的促进作用,但针对这个过程中实践共同体机理与作用的研究尚不充分。丁钢提出以教师专业发展为核心的校本教材开发模型,在职培训、伙伴关系、资源支撑、学生参与和学校文化等要素的相互作用使教师专业发展在校本教材开发的过程中从自发走向自觉。[4]彭茜将校本教材开发对教师专业发展作用的干扰因素归结为教师参与课程开发的模糊界定,制度上对校本教材开发的定位不精准,教师在参与校本教材开发过程中的角色冲突与工作负担,缺少教师赋权,畏难情绪等。[5]

近年来,校本课程建设面临的价值缺失、顶层难为、实践失能、成长受阻的现实困境日益凸显,[6]校本课程的共同体建构作用逐渐进入研究视野。通过建立多主体参与的课程共同体实现校本课程的同创共生[7]成为提升校本课程质量的选择,在高职[8]和中小学阶段[9]建构校本课程共同体作为深化校本课程建设的策略被提及。乔雪峰等从实践共同体视角剖析校本教研中课程资源开发利用过程,探讨在实践中教师课程意识的转变,发现校本教研中教师群体按照工具性合作的模式协作开发课程实施资源;共同体注重通用性成果产出,按照社会再生产的模式加以推广;教师操作性技能取得迅速提升的同时,其专业视野和判断则受到一定限制。[10]以上研究部分地回应了前文彭茜提到的校本教材开发对教师专业发展作用的干扰因素的解决办法在于建构实践共同体。

实践共同体是指有共同关切、对一组问题或一个主题有共同兴趣的一组人员。这组人员通过彼此之间持续地交往完成个体与集体的目标,共享最佳的实践并创造新知识,使自身的知识和专长得以深化从而发展该专业实践领域。[11]实践共同体建构的过程就是共同体成员在特定情境下互动中的学习与专业发展过程。[12]总的来说,合作、自治、基于特定情境的集体学习和发展知识是实践共同体的本质特征。

一个实践共同体的形成与发展要具备基本的结构与意义要素。实践共同体的结构元素主要包括“领域”“共同体”和“实践”,主要决定实践共同体的产生和构成。“领域”规定共同体的身份及其所关心的内容;“共同体”是指组成共同体的成员和成员之间的关系,成员身份反映了创新过程中成员视角和方法的多样性,而共同体协调者和其核心团队的领导力则是共同体成功的关键因素;“实践”包括工具元素、框架、方法和故事,以及与学习和创新相关的具体活动。实践共同体的意义元素包括“学习”“意义”和“身份认同”,决定了实践共同体的可持续发展。[13]在特定任务情境中,教师通过合作学习创造并共享知识,进行意义协商,实现自我价值,强化职业认同与自信。价值追求与意义获得是在组织资源和组织支持不足的情况下,实践共同体可持续发展的重要保障。[14] [15][16]

相互依赖、共同讨论与决策、共享与建构知识的教师群体就构成教师实践共同体,[17]它是教师专业发展的一种环境或者脉络。[18]理想情况下,其学习环境由真实的、有现实意义的内容或问题所构成,目标清晰而具体,重视成员间的平等协商和互动,减少强制性要求的介入。[19]有别于传统的专家驱动型教师专业发展,实践共同体将教师看作积极的学习者,他们对新知识和技能进行阐释并在个人、社会、组织因素的交互作用中重构教学实践。[20]有利于发展教师的实践性知识,提升实践智慧,也有利于培育教师合作文化,同时能够提升教师实践反思和解决问题的能力,促进“新手教师”向“专家教师”的转化。[21]教师实践共同体的实证研究趋于关注借助信息技术和新兴教学法等新技术、新手段建立教师实践共同体的构想、过程或特点;或从实践共同体的角度解释新手教师或师范生的专业学习与职业认同等。朱利霞认为可以借助实践共同体的概念及理论,从文化生态的角度对学校教研组进行整体改造与提升,从而推动学校教研组的转型发展。[22]

近期国内针对民族地区校本课程与教师的少量研究成果主要从民族语言文化的角度考察课程开发中教师的能力与作用,如教师的文化传承、[23]文化资源开发、[24]双语教师角色[25]等。针对民族地区或欠发达地区教师实践共同体的经验性研究极少。基于校本课程开发的教师实践共同体的建构过程尚未得到具体的描述和分析,中国本土基层民族教师的实践共同体建构的机理和特征还有待研究。

三、研究设计与数据收集

(一)调研地与个案学校的选取

个案地区丽江在民族与文化构成、民族地区社会变迁与教育发展方面颇具典型性。近年来,丽江民族教育事业迅速发展,人口整体文化素质迅速提高,但与云南省总体水平相比尚有一定差距。①教育发展落后于经济发展,教师职业的吸引力降低,教师的学科知识、教材重构能力和信息技术总体落后于发达地区,师资队伍建设成为当务之急。

丽江独特的优秀民族传统文化和乡土知识,是课程开发的重要资源。自2001年“新课改”实施以来,当地大多数小学均尝试结合本校实际,不同程度地开设民族语言文字、音乐、舞蹈、体育、美术相关的校本课程,为教师合作与专业学习创设情境。

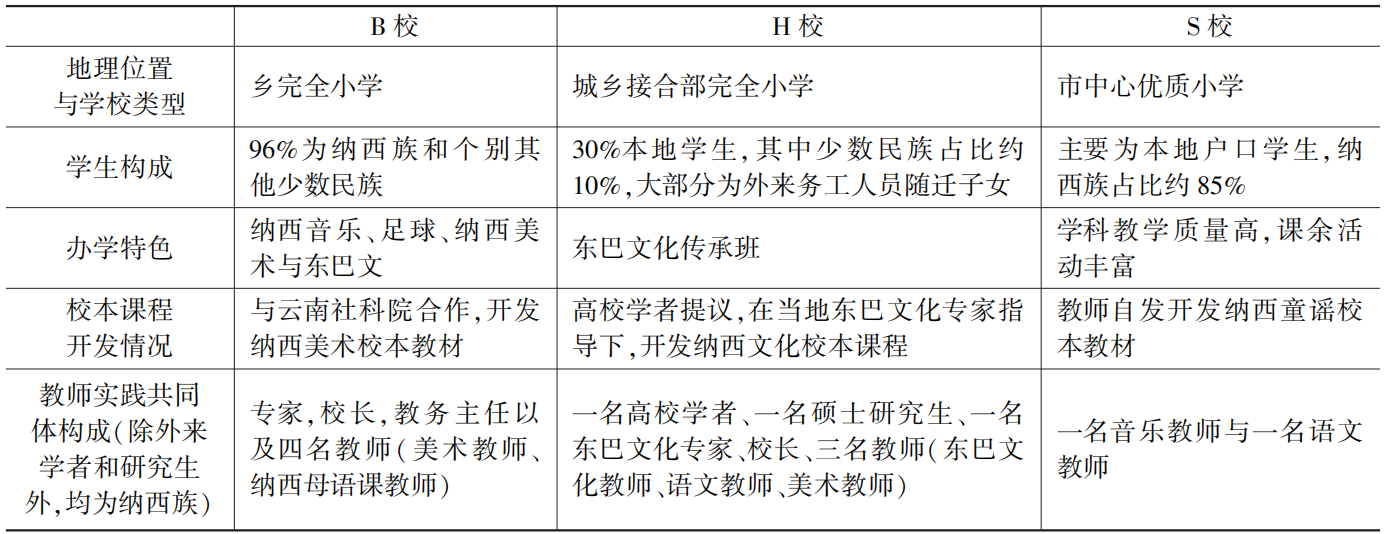

本研究选取三所位置、特色和学生构成各异,基于不同原因、不同路径开发校本课程,并最终编写了系统教材的学校(见表1),聚焦分析其教师实践共同体形成的过程与规律。这三所学校的校本教学成果均取得良好的社会效益,于2017年末被教育部认定为“全国中小学中华优秀文化艺术传承学校”。②

B校校本课程开发由校长发起,依托云南社科院的项目,由该校教师与专家合作编写《云南民间美术教材》,并在此基础上又由本校教师独立编写地方传统文化校本教材。根据这两本教材,该校开展了多种类型的融合民族文化的教学活动,如在美术课中加入东巴画元素,每天下午增设一门民族文化兴趣课等。

H校在高校学者的提议下编写东巴文化校本教材,包括民间故事、东巴字、东巴画、民谣古乐、民间技艺等版块。编写团队由校长、骨干教师、高校教师、当地专家和研究生组成。

S校的一位音乐教师和一位语文教师自发编写了纳西童谣教材,耗费十余年收集、整理纳西童谣400余首,包含纳西族历史、纳西语、数学、民间文化等内容。该教材用于音乐课及纳西母语课,深受老师及学生喜爱。

表1 个案学校概况

(二)研究方法

2008年至今,研究团队依托课题针对丽江基础教育开展田野调查。本文主要选取课题框架内与校本课程开发和教师实践共同体相关的访谈和观察数据,并结合学校材料、新闻报道、政府统计数据等进行分析。具体调研实施过程,见表2。

四、研究结果与讨论

(一)校本课程开发确立教师实践共同体的结构

1.提供目标和领域

目标达成(Goal Attainment)是社会系统维持并有效运转的四个必要条件之一[26],总目标决定了实践性知识领域,而对该领域的投入和胜任力进一步决定了成员的构成。

表2 质性数据收集方法、过程与内容

开发校本课程是民族地区最为常见的教师实践共同体的任务目标,三所个案学校均不约而同地选择依托优秀传统民族文化来开发艺术或文化类课程。这既符合当地实际需要,也符合教师的最近发展区原理。

仅以校本教材知识版块最为多样的H校来说,明确东巴文化校本课程开发后,教师很快确定了具体分工领域。教师在商量教材固定版块的过程中顺理成章地认领了自己擅长的领域来编写。

在任务与进度的推动下,民族文化、乡土知识、学科知识、课程资源搜集、课程内容选择与重构、文字和图片编辑、基本信息技术等就成为教师自动去建构的实践性知识。

2.确定成员与边界

三所学校的团队都经历了由简单的人员组合到合作,到发展为真正的实践共同体的过程。

三校实践共同体的主要成员均由中青年骨干少数民族教师构成,大部分是纳西族,个别为白族。对共同体影响最大的是核心领导者和关系协调者。从领导和组织的角度来说,B校是校长主导型,S校是教师主导型,H校是校内外合作主导型。H校和B校的团队成员是民族文化传承的积极分子和骨干教师。S校两名普通教师生活中就是好友,凭着共同的兴趣和热情,在一无组织要求、二无组织资源的情况下,克服困难,自发搜集、整理、编写纳西童谣。这个二人实践共同体中有更频繁的互动,更多的精神支持与情感交流。专家、学生和社区成员均有参与,构成临时的或流动的成员,共同体的边界根据课程开发需要具有弹性。

三校的团队成员稳定且无人退出。在编写教材过程中,教师发动学生收集文化资源,向社区精英和其他教师请教,共同体边界向外动态拓展,形成了闭合的社会关系网络,扩大了共同体实践的受益群体,也增加了教师的社会资本。闭合的社会关系与可供专用的社会组织都增进个体的社会资本。[27]社会资本具有公共性,当人建构或改善自身社会资本时,总会惠及到群体。营造良好的教师合作文化是对整个学校组织氛围的改善,受益者不限于校本课程编写团队成员。

3.形成有效实践与互动

校本课程开发中的教师实践具有综合性、具身性和情境性等特点。

首先,实践是教师综合能力提升的过程。教师充实了学科知识、传统文化知识、教学方法、文字与图片编辑、教学内容的理解与重构、信息技术等构成的综合技能库(Repertoire)。同时,也实现了自我认知、问题解决和行动中反思的综合提升。

其次,教师们反复提到的“辛苦”和“美好”是对课程开发实践的典型具身体验。教师们普遍在资料收集环节遇到困难:平时感觉素材很多,搜集时,发现好听的童谣没谱子、不完整、版本不统一;图书馆资料缺乏;活动记录散失;主题不适合学校教育;内容零碎不好衔接,等等。老师们花费很多时间搜集文化资源,走访乡村、图书馆和博物馆,观摩文化传承活动等。S校的两位老师感受尤为典型,历经10余年,利用课余时间,遍访各个乡镇,搜集整理400余首纳西童谣,没有经费资助还经历过车祸。“真的太辛苦了,太累了,眼泪都不知流了多少”(S校H1老师),“人家都觉得我们是不是疯了”(S校H2老师)。但是,当看到整理好的素材,听到、看到孩子们展示的音、舞、美作品,老师们又觉得“太美好了”(B校S老师),“值得的”(H校多位老师)!这种身体上的辛劳和感官上的欣赏与满足让教师加深了对实践的理解与体会。

第三,校本课程开发是情境性实践,是教师基于本乡本土的具体情况身体力行地合作解决具体问题,而不是抽象的、脱离经验的认知活动。教师在发动学生、走访社区、请教专家、互助学习等不同的情境中都有各自灵活、多样的应对方式。教师们运用民族语、方言和地方性知识来进行动员、协调、文化选择与重构,这是外来研究者无法替代的。

(二)校本课程开发为教师实践共同体提供意义元素

所谓“人是悬在由他自己所编织的意义之网中的动物”,在组织资源缺乏的情况下,教师潜意识里超乎功利主义之上的意义与价值追求对实践共同体维持与发展至关重要。

“意义”“学习”和“身份认同”是实践共同体的主要意义元素,互为条件、同时发生、不能割裂。

1.赋予利他的意义与价值

与海外研究将实践共同体的第一意义元素列为“学习”不同,中国民族地区教师实践共同体形成与发展的第一动力不是教师自身的学习需要,而是“意义”。

首先,校本课程开发的必要性为实践共同体提供了“正当的名义”。教师工作被动性较强,工作负担重,学校资金有限,开发校本课程得不到绩效工资制度支持。同时,在集体主义传统下,从事非常规的工作有压力、不自信。“怕人家说没事找事,怕人家说图名图利”(S校H1老师);“太标新立异了”(S校H2老师);“人家还以为我们是出风头”(H校Y老师)。教师们之所以能打消顾虑、互相鼓励、坚持参与,主要在于兴趣和得到外界肯定的民族教育的责任。

校长和校外专家并未对教师进行意义灌输,是教师们在讨论的过程中实现了意义协商,主动总结并扩展了建立实践共同体的意义:

(1)培养学生。

“别看现在考试不考,没用,这些孩子到了大学以后,小时候的基础就能看出来了,有自己的民族特色,上活动就很突出,有的还上了纳西文化的研究生”(H校Y老师);“不是纳西族的孩子对纳西文化也感兴趣,都生活在丽江嘛”(H校H老师);“有的学生毕业后不再上学的,知道一些东巴文化,起码能去旅游景点工作,待遇也不错的”(B校A老师)。

(2)完善教材。

“一直没有正规教材,太随意了”(B校S老师);“提高我们课程的质量啊”(H校Y老师);“有了教材,其他老师就比较容易上手了”(H校B老师)。

(3)传承传统文化。

“老祖宗的东西总要传下去,总得有人做”(B校S老师);“纳西文化博大精深,很有价值的”(H校B老师)。

(4)群体专业发展。

“(加入实践共同体)可以学到很多东西”(B校W老师);“还是这个(合作开发校本课程)有意思,我接受过德国专家培训,也有意思的,但是周一到周三就坐不住了”(B校S老师);“能一起学习研究很好”(H校H老师)。

(5)发展学校。

“这是我们学校的特色,要保持啊”(B校S老师);“校长安排的任务嘛,责无旁贷”(H校B老师)。

2.营造学习的情境与过程

根据情境学习理论,教师学习就是通过“合法的边缘性参与”获得实践性知识的过程。学习不是单纯的个体认知过程,而是结合情境、社会、文化和历史因素的实践行为,[29]教师的经验和素养本质上具有社会性。实践共同体为教师提供了一个多向度合作学习的情境,教师在校本课程开发中形成了独有的知识技能结构。在实践共同体中,教师会更多地主动学习、独立思考和团队合作,提高解决问题的能力。“学习”的获得感作为加入实践共同体的回报,激发教师的内在驱动力,使得教师更加主动地参与实践,进一步巩固实践共同体的可持续发展。

起初,教师们并没有意识到校本课程开发是学习的机会,但是在合作过程中经常提到“学到了东西”(H校B老师),“有收获”(B校A老师)。比如,对学科知识、民族文化和地方知识有了更为深入和整体的把握,对整合型课程的设计与实施更为得心应手。音乐和美术课教学中整合校本课程中的民族音乐和美术元素,学生作品创新,多次获奖;语文课程内容与纳西童谣、民间故事等形成互文,学生尝试用纳西语翻译古诗或者用普通话对纳西童谣进行再创作,显著提高了学习兴趣与效率。上课“越来越有意思了”(S校H老师),“不那么照本宣科了”(S校H2老师)。

在师生关系方面,发动学生搜集课程文化资源的过程,一方面极大地调动了学生的积极性,另一方面也使教师与学生有了更多交流和共鸣,对学生产生了新的认识。学生进行了事实上的自主探究学习,甚至有时可以纠正教师的民族民间文化知识偏误,师生关系更为平等。

在信息技术方面,教师利用互联网、图书馆和博物馆的信息搜索能力和排版能力有显著提高。

3.内化身份认同与心理归属

校本课程编写使教师加深对民族教育初心的认识,加深对社区历史、文化的认识,加深对学校的历史、办学定位的认识,加深对教师的责任和知识技能的认识,进而强化自身作为丽江地区少数民族教师的职业身份认同和自信。

最初,在传统组织文化的惯性下,教师们都比较被动、拘谨,也有部分教师表达了担心增加工作负担,担心自己不能胜任等顾虑。但是,随着分工逐渐明确,教师之间的业务讨论、互相学习与支持越来越主动,合作的时间和地点越来越灵活。自下而上的意见得到更多的尊重和采纳。如H校在校本教材的数量和使用上产生了分歧。校长希望尽量多出一些,每个年级各有一本,既给学生们用,也体现学校的业绩。骨干老师提出不同的意见,“一二年级是学习国家通用语言文字的关键时期,用咱们这个教材可能会增加孩子们的负担。而且教育局要求的纳西母语课也是自三年级起开设,刚好是个配合,效果更好。”(H校H老师)其他老师也认为纳西拼音和汉语拼音容易混淆,确实不适合放在一二年级。听取了老师们就学生整体学习强度、对民族文化的接受程度、学习有效性等方面的分析后,校长同意教材只面向4—6年级学生。B校的合作文化轻松愉快,校长因为工作繁忙,没能按时完成任务,诚恳地接受老师们含蓄的批评。如在H校讨论童谣的插入顺序时,一位老师干脆唱了出来:“我是开天九兄弟的后裔,我是劈地七姐妹的后裔……”(H校东巴文化专家)老师们或安静聆听,或轻声跟唱,笑着,相互对视着,身上暖暖的傍晚余晖连同抬首望见的窗外的玉龙雪山成为老师们的美好回忆。

在这个过程中,教师对自己作为实践共同体成员和丽江少数民族教师的身份和职业产生了归属感、认同感和尊重感。随着实践共同体的发展,成员由边缘参与者变为核心成员,知识共享和情感交流日趋自如、频繁。随着对民族和地方知识的深入了解,他们认识到了民族传统文化和乡土知识的独特价值,文化自觉、社会责任感以及对丽江和纳西族的认同均有所增强。大部分教师都经历了从刚接受编写校本教材任务时的木然、不自信或者怀疑,到数月甚至数年辛勤工作后目睹教材成型、见到自己署名的欣喜,他们最终认可了自己作为编写者的身份,言谈表述中流露出对校本课程和编写团队由衷的尊重和自豪。

(三)民族与乡土文化传统利于教师实践共同体的维持与发展

虽然校本课程开发可为实践共同体提供结构与意义元素,但是要维持并发展出高质量的实践共同体仍然很有挑战。调研发现,丽江纳西族社区的文化与人际氛围在一定程度上弥补了制度空间和组织资源的不足,有助于教师合作和实践共同体的整合。

1.文化自觉与胜任感提供内生动力

受访教师均明确表示对民族语言文化课程的兴趣和文化传承的自觉与责任。当绩效考核之外的任务跟民族发展和文化传承相关时,教师展现出更强的自主性和自我效能感。一方面来自前文提到的对利他的价值与意义的追求,一方面来自其民族语言和文化优势带来的胜任感。当教师意识到自己独特的文化和语言背景在特定的学校工作中具有不可替代的优势时,会焕发出如叶澜教授所说的“生命自觉”与“发展自觉”,会积极建言献策、表达观点并不同程度地重构学科课程,对多种知识进行多层次、创造性地开发、转换与组合,从而激发教师职业创造性。通过共同体中的情境学习和生命实践,教师将不仅能应对时代的挑战和肩负社会的重托,也使自己的人生更有生气、更有意义、更有光彩。[30]

2.社会资本弥补组织资源

坚实的人际关系、专业发展机会与知识的共享、良好的教师个性品质有助于教师实践共同体作用的发挥,而额外的工作负担、外部压力与问责、对共同体可持续性的担忧则会阻碍教师实践共同体作用的发挥。[31]

丽江纳西族有以化賩③为代表的社会文化传统,民风淳朴,互帮互助,心态开放,尊重文化,乐于接受新鲜事物。虽然近年丽江正在经历显著的社会转型与文化变迁,但其以面对面交往为特点的熟人社会相对其他城市和地区得到更多保留。因此,实践共同体成员普遍具有丰富的社会资本,会动用自身社会关系网络来适应环境并获取外部信息和文化资源,延请专家义务指导、发动学生搜集素材、请教社区成员、跨学校研讨等,很大程度上弥补了组织资源的不足,缓解了对共同体可持续性的担忧,分担了额外的工作负担。

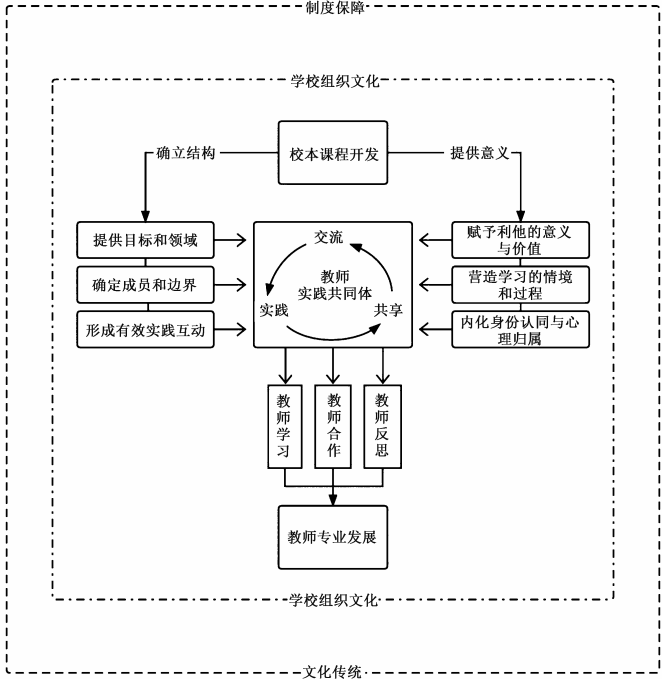

图1基于校本课程开发的教师实践共同体建构模型

3.传统人际关系便于张力释放

和谐的人际关系是共同体发挥作用的关键因素,可以部分对冲科层制管理的不足,实现不同角色的塑造,从而保证实践活动的顺利进行。同时,有活力的共同体必然包含适度的冲突。如果说“反思”具有“自我批判”意味的话,那么,“合作”同时也带有“相互批判”的意蕴。教师们为了改善学校教育实践,以自愿、平等的方式,就共同感兴趣的问题,共同探讨解决的办法,从而形成的一种批判性互动关系。[32]丽江少数民族教师的传统熟人社会人际关系有利于共同体的内部整合与张力释放,实践共同体成员角色的多样与互补有利于形成善意的批判性互动。

教师对角色冲突的处理与接纳是驱动教师专业成长的重要契机。[33]一个典型的例子是发挥教材编订过程中“破坏者”的积极作用。“破坏者”泛指处于外界压力或个人观点与大部分成员意见相左或工作较为消极被动的共同体成员。在共同体环境下,通过正向的引导,“破坏者”反而能够发挥积极作用。如H校有一位“破坏者”在收集到的资料出现重复、缺损且有相当一部分内容不适用于小学教材的情况下,反复表示工作难度较大,表现出消极情绪。每当遇到困难,教师们就下意识地用纳西语沟通,民族语言与方言土语缓解气氛,强化亲密感,情绪疏导的作用非常明显。“破坏者”得到帮助、转变态度后自身水平也有所提高,共同体团结合作的特性反而受到激发。当然,这不意味着“破坏者”本身就能产生积极的作用,在实践活动中,领导者、推动者、指导者等多种角色充分发挥作用,知识共享、及时沟通,才能保证共同体内部的积极批判性互动。

五、结论

(一)民族地区基于校本课程开发的教师实践共同体建构模型

综上分析,基于校本课程开发建构教师实践共同体是民族地区可行且有效的教师专业发展路径,模型如图1所示。校本课程开发将教师置于共同体情境下,为教师实践共同体提供结构与意义元素。共同体成员基于任务开展交流,运用并共享民族文化、课程整合、教材编写等实践性知识和技能,形成教师的合作文化。实践共同体成员的主动性、互动性和协作性有所增强,实现了边缘性参与者到核心成员的转变,发展出较为成熟稳定的实践共同体。在这一阶段中,教师实现着新手教师到专家教师的身份转变,职业认同、归属感和自我效能感均有提升,表现在专业知识的迅速提升、实践智慧的不断获得、合作与反思意识的逐渐树立、方法策略的多样化选择等多个方面,实现了教师个体与群体的专业发展。

学校所在地方的制度保障、文化传统和学校内部的组织文化构成圈层式的外部环境,逐级影响共同体内部的互动方式,在缺少绩效认可的情况下,决定着教师实践共同体的维持与发展。

(二)教师实践共同体建构需要加强制度保障与组织支持

教师专业发展的机制产生作用需国家制度、学校文化、学习社群和班级互动等教师专业发展的环境建设。[34]中国的学校组织文化仍具科层制特征[35],管理方式以自上而下领导和自下而上服从为主,领导和专家的支持至关重要。学校,尤其是校长,要让实践共同体成员体会到组织支持感和领导支持感。如S校这种完全教师自发的实践共同体的成功殊为不易,凸显了制度空间不足的问题。在学校科层制领导以及教师间松散连接的组织文化背景下,实践共同体对改善旧有学校组织文化尤为适切,可以为教师赋权增能,营造合作与自主的组织氛围。实践共同体不是行政上的组织形式,教师合作依赖其自发性,需要成员教师额外付出大量的时间和精力,不断进行学习、反思和实践。因此,实践共同体的意义与价值、共同体成员的贡献应获得组织认可,组织资源要向校本课程开发类的教师自主实践倾斜。除领导口头肯定和奖项褒扬外,应将该类教师实践活动列入学校发展规划,并计入正式的绩效和职称考评体系。

此外,还要为教师实践提供必要的管理与技术支持。学校要在明确学校特点与定位的基础上选择任务和目标,欢迎并主动创设专家—学校—教师合作实践的机会,为教师提供学习和求助渠道,[36]聘请校外指导,鼓励教师开展校内的经验介绍和同事间培训。校领导培训当中应有针对性地加入为教师赋权增能、促进合作实践的主题。

参考文献:

[1]SHOSHANA KEINY. School based curriculum development as a process of teachers’ professional development[J].Educational action research,2006,1(1).

[2]国务院.国务院关于基础教育改革与发展的决定[EB/OL].(2001-05-29)[2021-11-12].http://www.gov.cn/gongbao/content/2001/content_60920.htm.

[3]教育部.教育部关于深化基础教育课程改革进一步推进素质教育的意见 [EB/OL].(2010-04-27)[2021-11-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s7054/201006/t20100601_92800.html.

[4]丁钢.以教师专业发展为核心的校本课程开发[J].教育研究,2001(2):50-53.

[5]彭茜.校本课程开发对教师专业发展作用的反思[J].教育发展研究,2008(Z4):46-49.

[6]王淑芬.校本课程建设的困境和路径[J].课程·教材·教法,2018,38(6):105-110.

[7]刘丽群,周先利.校本课程深层开发:何以可能[J].湖南师范大学教育科学学报,2020,19(6):92-98.

[8]张和新.高职校本课程开发共同体的构建[J].中国职业技术教育,2019(11):38-41.

[9]陈玉玲,左晓媛.中小学校本课程深化开发的问题、特点及策略[J].教学与管理,2019(18):85-87.

[10]乔雪峰,黎万红.校本教研中课程资源的开发利用:实践共同体的视角[J].全球教育展望,2016,45(11):32-42.

[11]WENGER E,MCDERMOTT R A,SNYDER W. Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge[M].Harvard business press,2002.

[12]王文静.人类学视野中的情境学习[J].外国中小学教育,2004(4):20-23.

[13]WENGER E. Communities of practice: Learning,meaning,and identity[M].Cambridge university press,1999.

[14]WENGER E. Communities of practice: Learning as a social system[J].Systems thinker,1998,9(5):2-3.

[15]LAVE J. The practice of learning[M]//KNUD ILLERIS. Contemporary theories of learning. London: Routledge,2009:208-216.

[16]SNYDER W M,WENGER E. Our world as a learning system: A communities-of-practice approach[M]//ETIENNE WENGER. Social learning systems and communities of practice. London: Springer,2010:107-124.

[17]PATRICIA BROUWER,MIEKE BREKELMANS,et al. Communities of practice in the school workplace[J].Journal of educational administration,2012,50(3).

[18]KATRIEN VANGRIEKEN,CHLOÉ MEREDITH,et al. Teacher communities as a context for professional development: A systematic review[J].Teaching and teacher education,2017,61.

[19]徐斌艳.名师培养基地专业特征研究——基于教师实践共同体的视角[J].教育发展研究,2010,30(24):56-60.

[20]BARLEY MAK,SHUK-HAN PUN. Cultivating a teacher community of practice for sustainable professional development: beyond planned efforts[J].Teachers and Teaching,2015,21(1).

[21]张平,朱鹏.教师实践共同体:教师专业发展的新视角[J].教师教育研究,2009,21(2):56-60.

[22]朱利霞.实践共同体取向的学校教研组文化生态变革策略研究[J].中国教育学刊,2020(5):97-102.

[23]陈婷.基于优秀民族文化传承的校本课程开发实践探索——以拉萨市实验小学藏文化特色校本课程为例[J].民族教育研究,2020,31(1):148-153.

[24]王标,宋乃庆.教师开发利用少数民族文化课程资源现状调查与思考[J].民族教育研究,2013,24(2):123-128.

[25]孟立军,吴斐.民族文化类校本课程发展与双语教师新角色探析[J].贵州民族研究,2015,36(9):212-215.

[26]PARSONS T. An outline of the social system [M]// T Parsons,EA Shils,KD Naegle et al. Theories of society. New York: Simon & Schuster, 36-72.

[27]Coleman J S. Social capital in the creation of human capital[J].American journal of sociology, 1988,94:S95-S120.

[28]格尔茨.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,1999:5.

[29]LAVE J. Teaching,as learning,in practice[J].Mind,culture,and activity,1996,3(3):149-164.

[30]叶澜,王枬.教师发展:在成己成人中创造教育新世界——专访华东师范大学叶澜教授[J].教师教育学报,2021,8(3):1-11.

[31]TRACEY BORG. The evolution of a teacher community of practice: identifying facilitating and constraining factors[J].Studies in continuing education, 2012, 34(3).

[32]杜静,王晓芳.论基于社会互动理论的教师合作[J].教育研究,2016,37(11):113-118.

[33]黄晓林,黄秦安.实践共同体(CoPs)中教师学习的角色冲突与教师专业发展扎根理论研究[J].教师教育研究,2021,33(1):86-92.

[34]朱旭东.论教师专业发展的理论模型建构[J].教育研究,2014,35(6):81-90.

[35]王有升.单位制度、科层体制与当前我国学校改革[J].教育学报,2017,13(2):85-92.

[36]朱韶晖.青海农牧区教师专业发展支持体系现状研究[J].青海民族大学学报(社会科学版),2021,47(01):72-79.

Teacher’s Practice Community Construction Based on School-based Curriculum Development in Ethnic Areas: A Case Study on Three Primary Schools in Lijiang

HU Di-ya, LI Ling-yan, LI Ya-you

Abstract: It has been widely recognized that school-based curriculum development promotes teachers' professional development. However, the analysis of its process and mechanism remains insufficient. The field survey of three individual primary schools in Lijiang reveals the process of teachers forming a practical community in school-based curriculum development activities to attain group professional development. It is found that school-based curriculum development establishes the structure of practice community by providing goals and fields, identifying members and boundaries, and forming effective practice and interactions. It provides the meaning elements the community of practice through endowing altruistic meaning and value, creating the situation and process of learning, and internalizing identity and psychological belonging. Ethnic and local cultural traditions are conducive to the maintenance and development of teachers' practice community. Finally, the article summarized the construction model of teacher practice community based on school-based curriculum development in ethnic areas, and proposed on institutional guarantee and organizational support. The experience of Lijiang in constructing the teacher practice community through school-based curriculum development provides reference for the professional development of teachers in other ethnic areas.

Keyword: ethnic areas; school-based curriculum development; teacher practice community; teacher professional development

初审:刘羽田

复审:王晓燕

终审:蒋立松