摘 要:明清时期云南边疆民族教育得到了很大发展。作为封建社会的最后两个王朝,明清统治者吸收了以往历代统治经验,十分重视教育在治理云南边疆民族地区过程中的作用,将教育视为治边重要方略。适应于边疆与内地联系愈加紧密的历史趋势,清朝在云南边疆举办教育的力度超过明代,各类学校的设置范围更广,尤其是在边疆民族地区大量开办义学,成为清朝云南边疆民族教育的显著特点。明清云南教育的发展,在传播中原儒家文化,推动边疆民族社会发展,促进边疆社会内地化等方面均发挥了重要作用。

关键词:边疆民族教育;云南;明朝;清朝

明清统治云南500余年,除明末清初政局动荡和康熙初期的“三藩之乱”外,两朝在云南的统治均较为稳定。在此期间,云南边疆民族社会得到了较大发展,教育及其影响是其中重要的表现,这是与明清政府在云南的教育政策密不可分的。关于明清时期云南教育的研究,学界已有一些成果,如于晓燕《清代边疆民族地区官办民助初等教育:云南义学研究》[1]、古永继《清代云南官学教育的特点》[2]等,但从比较研究的视角,对明清云南边疆民族教育进行考察,还不多见。本文姑且做一些尝试,以就教于前贤。

一

作为封建社会的最后两个王朝,明清统治者吸取了以往历代统治经验,十分重视教育在治理云南边疆过程中的作用,将文化教育视为治边方略之一。

朱元璋在位30年,其治国之策基本上被后世子孙所继承。他具有丰富的政治经验,对教育在治理边疆民族地区中的作用有着明确的认识。

洪武元年(1368年),明朝初建,朱元璋即提出“治天下当先其重且急者,而后及其轻且缓者,今天下初定,所急者衣食,所重者教化。衣食给而民生遂,教化行而习俗美。足衣食者在于劝农,明教化者在于兴学校。”[3]卷二六他一再强调:“朕惟治国以教化为先,教化以学校为本。京师虽有太学,而天下学校未兴。宜令郡县皆立学校,延师儒,授生徒,讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧。”[4]因此,伴随着明朝统一的军事步伐,恢复传统的礼治教化和创建各类官学(府学、州学、县学、卫学)亦随之展开。

明朝统治者对西南边疆的认识亦较为客观,“唯西南之夷,地方数千里,皆山林幽昧,种类庞杂,性如飞走,易惑而难化”。认为西南民族众多,文化落后,且各民族之间发展不平衡。[5]同时,明朝继承了元代的土官制度,并加以进一步完善,形成了主要在南方民族地区施行的土司制度,“迨有明踵元故事,大为恢拓,分别司郡州县,额以赋役,听我驱调,而法始备矣。然其道在于羁縻。彼大姓相擅,世积威约,而必假我爵禄,宠之以名号,乃易为统摄,故奔走唯命。然调遣日繁,急而生变,恃功怙过,侵扰益深,故历朝征发,利害各半。其要在于抚绥得人,恩威兼济,则得其死力而不足为患。”[6]云南由于民族种类较多,因此是土司制度实施的重要地区之一。如何将土司子弟培养为忠顺于朝廷的、对封建礼教有认同感的群体,更好地实现“守在四夷”的治边思想,明廷统治者认为,必须要通过学校教育这一途径。

明军平定云南后,朱元璋即下令:云南各“府、州、县学校,宜加兴举,本处有司,选保民间儒士堪为师范者,举充学官,教养子弟,使知礼仪,以美风俗”[7]。洪武二十八年(1395年)六月壬申,户部知印张永清言:“云南、四川诸处边夷之地,民皆啰啰,朝廷与以世袭土官,于三纲五常之道懵焉莫知,易设学校以教其子弟。”上然之,谕礼部曰:“边夷土官皆世袭其职,鲜知礼义,治之则激,纵之则玩,不预教之,何由能化?其云南、四川边夷土官,皆设儒学,选其子孙弟侄之俊秀者以教之,使之知君臣父子之义,而无悖礼争斗之事,亦安边之道也。”[8]永乐十年(1412年),云南布政司左参议吕名善言:“武定、寻甸、广西三府居民繁庶,请设学校。”随后,上谓礼部臣曰:“学校,风化所系,人性之善,蛮夷与中国无异,特在上之人作兴之耳。”[9]成化十七年(1481年)二月癸酉,上曰:“云南土官世修职贡,无敢违越,但争袭之弊往往有之,盖虽由于政而未化于教也。其令土官各遣应袭子就学,如巡抚官及尔礼部所言,使蛮貊乖争之风潜消,而华夏礼义之化远暨,顾不美欤。”[10]

由前可知,朱元璋为代表的明朝统治集团十分重视教育对云南边疆民族的教化作用,但其着眼点在于如何教化众多土司子弟,对一般“夷民”子弟尚未有足够的重视。

清朝确立在云南边疆的统治后,继承了明朝的很多治边思想和举措。但随着时代的发展、边疆与内地一体化的历史趋势,清朝统治集团的民族观和治边思想与明代相比,有了很大的进步。第一,强调“中外一家”“华夷无间”,强烈反对以往的“夷夏大防”“华夷之辨”之观念。在清朝前期诸帝中,雍正帝专门撰写《大义觉迷录》予以深刻的阐释。在他看来,在大一统下,中外满汉和华夷皆“中国之臣民”;至于华夷的分别,不过是文化的不同而已,凡是言行符合仁义道德的就应是华夏,凡是言行不符合仁义道德的就应是夷狄。[11]此,在清朝统治者看来,夷夏是可以互变的:“夷人慕学,则夷可以进而为汉;汉人失学,则汉亦将变而为夷”[12]卷二九,而教化即是华夷互变的根本条件。总体来看,与明代相比,清朝边疆政策的创新之处在于:一方面主张中外一体,从边疆与内地一体的认识出发,主张以积极态度治理边疆各民族;另一方面又主张“以德怀远”,通过德化将边疆与内地在政治版图上连为一体,在文化上将其整合为一体,核心是大一统的一体化发展。[13]

第二,确立“以汉治夷”,实质是加强汉文化在边疆民族地区的传播,实现思想文化控制。因为清廷认识到,“向来云、贵、川、广及楚省各土司,僻在边隅,肆为不法,扰害地方,剽掠行旅。且彼此互相仇杀,争夺不休,而于所辖苗蛮,尤复任意残害,草菅民命,罪恶多端,不可悉数。是以朕命各省督抚等悉心筹画,可否令其改土归流,各遵王化”[14],其要旨,就是要将“化外之地”纳入大一统政治之下。如果说“改土设流”是“以汉治夷”,促使西南边疆内地化的政治措施,则广兴教化就是促进西南边疆民族社会内地化的社会文化手段。

因此,清军消灭南明残余势力,平定云南不久,即颁发针对教化土司子弟的指令,如顺治十八年三月甲戌(1661年4月23日),礼部议复:“云南巡抚袁懋功疏言:‘滇省土酋既准袭封,土官子弟,应令各学立课教诲,俾知礼仪。地方官择文理稍通者开送入泮应试。’应如所请。”[15]平定三藩之乱后,蔡毓荣上《筹滇十疏》,以为与“滇人计长久”,其中关于“制土人”一疏即明确指出:“土官以世袭承袭,不由选举,其祖父势利相传,其子弟恣睢相尚,不知诗书礼仪为何物,罔上虐下,有由然矣”,提出“嗣后土官应袭者,年十三以上,令赴儒学习礼,即由儒学起送承袭,其族属子弟有志上进者,准就郡邑一体应试,俾得观光上国,以鼓舞于功名之途”[16]。康熙二十五年(1685年),清廷指令“各土司子弟,愿读书者,准送府、州、县学,令教官训课,学业有成者,该府查明,具题奖励”[17],以此促使土司子弟学习中原内地文化。

随着清政府在西南民族地区大规模改土归流,政治控制的加强,教化夷民子弟,开启边地民智,成为促进边疆内地化更重要的任务。“夫蒙养为圣功之始,则教小子尤急于教成人;兴学为变俗之方,则教夷人尤切于教汉户”[18]的民族教育思想的提出,使清朝民族教育政策由此发生重大变化。

由此可以看出,与明朝相比,清廷统治集团对在云南边疆民族地区举办教育有着更加深刻的认识。一是适应于边疆与内地各方面联系日益紧密、一体化逐步加强的历史趋势,更加重视调整云南边疆民族上层与中央王朝的关系;二是更加强调对边疆各民族的思想文化控制,重视文化软实力之于治边的作用,因之大力举办包括官学、书院、义学在内的民族教育体系;三是在边疆民族地区开办的各类学校尤其是义学,教育对象更加广泛,覆盖面更广,已经取代明代的社学,成为云南边疆民族子弟接受教育的主要渠道。

二

明清统治集团均十分重视教育对云南边疆各民族的教化作用,采取措施积极兴办各类学校,使得云南民族教育在明清两代得到了前所未有的发展。但是,具体比较起来,明清两朝在云南民族地区实施的教育政策,其教育对象的广泛性、各类学校的空间分布差异、学额的多寡等,仍然存在很大的不同。

首先,明清两朝均十分重视以中原内地儒学教化云南边疆各族子弟,建立起一套涵盖基础教育、中等教育以及科举应试教育的完整教育体系。

洪武十四年(1381年),明军平定云南后,朝廷很快在云南实施文化治边战略,其中最重要的一着就是恢复、重建儒学等各级学校,逐渐确立儒学在云南文化秩序重建过程中的核心基础地位,建立起一套从初等教育到科考教育必备的完整学校系统。

先是洪武初年,平定云南后,洪武十五年,置云南大理府及蒙化等州儒学;洪武十七年,置云南、楚雄二府儒学。[19]随后,儒学逐渐从腹里地区向周边边远地区扩展。直到天启年间(1621至1627年),在云南仍有拟新建学校的记载:“遐方人文日盛,应建学者:云州、归化、三泊、南宁、河阳、元谋六处;应增廪者:顺宁、建水、新兴、云龙、路南、罗平、富民、罗茨、易门、阳宗共十处。并请颁给新设儒学各印记”[20]。

据天启《滇志》统计,天启时云南全省共有儒学63所,包括府学16所,州学23所,县学22所,卫学2所。至崇祯末年,全省儒学增加到73所。同时,明代云南的书院教育比起元代而言,得到了很大的发展。至明末,云南全省共有书院65所。

除此而外,明朝云南地方官府还创设了一批类似初等教育的学校———社学。“自洪武八年,延师以教民间子弟,兼读《御制大诰》及本朝律令。正统时,许补儒学生员。弘治十七年令各府州县建立社学,选择明师,民间幼童十五以下者送入读书,讲习冠、婚丧、祭之礼。”[21]据天启《滇志》记载,全省共有168所社学。但分布不均,如昆明县就有31所,而鹤庆府治周围则有35所,“在甸头者十二,在甸尾者十,在中路者五,在东路者三,在西路者五,俱同知张廷俊建,知府马卿重修”[22]。

清朝继承了在云南边疆重视民族教育的传统,同时其兴办教育的力度更是超过了明代。

一是大力推广国家官学体系,大规模恢复和新设府、州、县儒学。清廷取得对云南的统治地位、特别是平定吴三桂叛乱之后,除在条件允许的地区恢复明代遗留下来的学校外,积极新建了一批官学。如康熙三十三年(1694年)八月,一次就设云南曲靖、广西、开化、武定、景东等八府府学,并任命赵州、昆明、宜良、定远、保山、和曲、禄劝、云州、河阳、新平等十七州、县学训导各一员。[23]康熙四十二年(1703年)设东川府学,雍正六年鄂尔泰建设昭通府学、镇雄州学和永善县学。

据《新纂云南通志·学制考》统计,到清末新式学堂建立以前,云南的官学在明代73所的基础上增加到101所,其中有府学14所、州学29所、县学34所、厅学12所和提举司学3所,以及光绪八年添设定有学额而未建孔庙的厅学、县学9所。前代未设府学的广南、开化等偏远府州第一次设立了府学。

二是伴随着清廷在云南边疆教育政策的实施,作为教育体系的重要组成部分,清代云南书院在元明以来的基础上也得到了扩大。清代主政云南的历代督抚,皆十分重视书院教育。在他们的推动下,清代云南书院得到了更大的发展。据《新纂云南通志·学制考》统计,有记载的书院达到了249所,全省几乎每个县都有书院。当然,书院主要分布在经济、文化较为发达的地区,如大理、云南、楚雄等府,大理府的太和县、邓川州,地处洱海发达地区的腹心,文教素称发达,每县书院竟有11所之多。不过,更加值得注意的,是前代一些未设或极少教育设施的偏远民族地区也出现了不少书院,如丽江府的雪山书院、玉河书院,开化府的开阳书院、文山书院、萃文书院,凤鸣书院,江那书院,广南府的青莲书院、莲峰书院、培风书院等。

三是自康熙后期、雍正年间始,掀起大规模义学教育运动,并很快取代了明代的社学,成为在边疆民族地区实施义务启蒙教育的主体。义学是清代在南方民族地区普遍设立的一种初级教育机构,其目的主要是通过义学来普及教化,开启边地边民的愚蒙,以期达到移风易俗、化民成俗,将边疆民族纳入儒学伦理道德为核心的大一统政治、文化体系。[24]由于云南是多民族聚居的边疆地区,因此清代云南地方官府对兴办义学的积极性相当高,“夷俗不事诗书,罔知礼法,急当诱掖奖劝,俾其向学亲师,薰陶渐染,以化其鄙野强悍之习。是义学之设,文化风俗所系,在滇省尤为紧要也”[25]。有清一代,云南地区义学一直呈发展态势,只是到了晚清咸同年间,因受到战乱的影响,才损毁较多。据《新纂云南通志》,见于记载的义学达886所,到清末仍存在的约500余所。与明代社学的分布主要集中在腹里较为发达地区不同,清代云南义学的覆盖面更广,且推进到了边远的民族地区,如开化府的新现里义学,在城西南三百四十里;广南府的剥隘义学,距离府城亦有数百里;丽江府丽江县义学,“一在城西四百九十里江西,一在城西北六百三十里江东树苗,一在城西南四百六十里江东小川”[26]。这些义学的开办且长期存在,其对边疆民族社会的影响不可忽视。

其次,在教育对象上,明代重视对民族上层如土司子弟的教育,给予诸多优惠甚至是强制其入学习礼。清代虽亦重视对民族上层子弟的教化,但自雍正改土归流后,其教育对象的重心向一般夷民子弟转移,义学教育的大规模兴起,即是这一变革的重要表征。

明廷重视民族上层教育有着现实的背景,即土司制度在云南广泛地施行。据统计,有明一代在云南设立的有品级的文武土司即达434家,为西南少数民族地区各省之首[27]。因此,如何管理并将这样一批土司及其子弟培养成对明王朝忠顺之人,便成为明廷在云南的一项重要任务。于是重视对民族上层、土司子弟的教育自然被放在了很重要的地位。其大致做法有以下几点:

一是鼓励土司子弟入国子监学习并实行优惠政策。洪武二十一年(1388年),令“云南罗罗土官遣子入监读书”;洪武二十三年(1390年)七月,“云南乌撒军民府土官知府何能遣其弟忽山及罗罗生二人入国子监读书”[28]。同时,明廷对入国子监读书的民族地区土司子弟一直实行各种优惠和鼓励政策,例如,“凡云南、贵州并四川土官生,每年于礼部关领冬夏衣各一套”,“自后递年,冬、夏衣服皆南京礼部行文,南京工部成造,依时给赐,不得奏请,著为令”[29]。

二是土司子弟必须就近入儒学习礼受教。洪武二十五年(1392年),置云南沅江府儒学。原因是,“时沅江府言:‘土官子弟,编氓多愿读书,宜设学校以教之。’”[30]③故有此学校之设立。洪武二十八年夏六月壬申,“诏诸土司皆立儒学”[31]。弘治十六年(1503年),规定:“以后土官应袭子弟,悉令入学,渐染风化,以格顽冥。如不入学者,不准承袭。”[32]成化年间,规定“土官子弟,许入附近儒学,无定额”[33]。

三是朝廷规定了对土司子弟的选贡制度。永乐元年(1403年),令广西、湖广、四川土官衙门生员,照云南例选贡。弘治十三年(1500年),又奏准自十四年始,“各处州学,俱四年三贡。其云南、四川、贵州等处,除军民指挥使司儒学,军民相间一年一贡,其余土官及都司学,各照先年奏准事例,三年二贡”[34]。万历四年(1576年),题准在广西、云南、四川等处,凡“改土为流州县,及土官建有学校者,令提学官严加查试,果系土著之人,方准考充附学,不许各处士民冒籍滥入”[35]。

清朝亦重视对云南民族上层子弟的教育,不过这种重视及措施主要是在前期。

顺治十五年(1658年),贵州巡抚赵廷臣上疏言:“以为教化无不可施之地。请自后应袭土官年十三以上者,令入学习礼,由儒学起送承袭。其族属子弟愿入学读书者,亦许其仕进。”[36]顺治十八年(1661年)。礼部议复:“云南巡抚袁懋功疏言:‘滇省土酋既准袭封,土官子弟,应令各学立课教诲,俾知礼仪。地方官择文理稍通者开送入泮应试。’应如所请。”[37]雍正六年(1728年)。谕礼部:“考试冒籍之弊,向来习以为常,理当清查禁约。况今滇、黔、楚、粤等省,苗民向化,新增土司入学额数,为学臣者尤宜加以禁饬,毋使不肖士子冒其籍贯,阻土民读书上进之路。......”[38]

经过雍正年间的大规模改土归流,清廷对云南边疆民族地区的政治控制进一步增强,国家权力逐渐渗透到原来土司控制地区的社会结构。在此情形下,边疆民族子弟的国家认同意识的培养,便显得更加重要了。因为土司制度是以夷治夷,其结果可能是使诸蛮“终不知有王土王民之乐,实则可悲也”,“要使彝汉相安,令得相生相养而教化行也,教化行则治安之效睹矣”。[39]于是,针对更为广泛的各族子弟的义学教育,从雍正时期开始,在云南迅速发展起来,短短10余年间,云南新建义学达400余所,至清末前后总数达到886所,且主要分布于民族地区,教育对象的重心已经转移到一般夷汉子弟了。

第三,根据实际情况,逐步增加云南在学生员和科举录取名额。明代的云南文化教育相比内地发达省份差距很大。但基于其重要地位,明廷对在云南的科考录取名额,不时进行调整,总的趋势是逐步增加的。如:洪熙元年(1425年),行在礼部奏定科举取士名额,云南、交趾各十人。[40]宣德四年(1429年),因为允许贵州生徒至云南参加乡试,因此增加云南科举名额五名。[41]成化三年(1467年),贵州左布政使等官萧俨等奏:“云、贵二布政司儒学,共五十余所,而科额共三十名,而贵州止得十名,宜量增名数以励士风。”礼部复奏,准乡试举人量增十名,贵州六名,云南四名。[42]成化十年(1474年),增云南乡试举人五名。先是,总兵官、黔国公沐琮等奏:“云南、贵州虽在边鄙,久沾圣化,人才渐盛,往往与中州之士联中甲科。故事,乡试止取四十名,云南二十四名,贵州十六名。人才淹滞,教官亦难迁转,乞量增数额。”故有是命。[43]弘治七年(1494年),又命增加云南举人名额二名。[44]嘉靖十四年(1535年),云南、贵州各自举行乡试、开科取士,云南名额增加到四十名。[45]

清朝政府对各地官学(府、州、县学)的在学生员名额是有严格规定的,根据学校层级以及地方经济文化发展程度的不同,规定各级学校的在学生员名额;同时,每一层级的学校,如同是府学、州学、县学,也根据不同情形,分为大、中、小三等,不同等级的学校,允许招收的学生人数是不一样的。

由于云南在清统治者眼中是一个蛮夷族群众多,经济文化较为落后,各地发展不平衡的省份,因此与内地发达省份相比,不仅学校层级要低,在学生员名额亦较少。但也正是基于云南鲜明的边疆民族特点和地位,清廷也适时增加云南各级学校生员名额,如:雍正三年(1725年),就一次性批准安宁、晋宁、寻甸、建水、石屏、新兴、邓川、赵州、剑川、腾越等十州学,昆明、宜良、南宁、通海、河西、河阳、太和、浪穹、保山、楚雄等十县学,准照府学例,各取进二十名;陆良、霑益、宁州、阿迷、宾川、呈贡、蒙自、云南等八县,照大学例各取进十五名;和曲州由小学升为中学,取进十二名;新建黑井、白井、琅井三学,照为小学例各取进八名。[46]

另外,云南实属偏远,经济社会落后,每科录取的举人和进士限额也远远低于内地发达省份。不过,清廷采取了分省取士制度,在一定程度上给予云南优惠和照顾。如:

康熙三十八年十二月乙酉(1700年2月9日),九卿议复:“左副都御史梅疏言:‘会试定例分南、北、中卷,后又于南、北、中卷之内,各分左、右,以致阅卷者不尽衡文,只算卷数,以定中额。请仍照定例,止分南、北、中卷,概去左、右名色。’应如所请。并将江南庐州等府、滁州等州旧系中卷者,俱归南卷。其云南、贵州、四川、广西四省,去其中卷名色,每科云南定为云字号,额中二名;四川定为川字号,额中二名;广西定为广字号,额中一名;贵州定为贵字号,额中一名。康熙三十九年会试恩诏加额,应将云南、四川各加中二名;广西、贵州各加中一名。”得到批准。[47]

康熙五十年四月戊辰(1711年5月26日),增直隶各省乡试中额,......云南九名,......著为令。[48]

即便是分省取士,但分配到云南的录取名额仍是很少的,因此,雍正时期,对云南等省参加会试落榜的士子,还采取较为特殊的政策,如:雍正十一年三月丙戌(1733年4月18日),谕内阁:“云南、贵州、广东、广西、四川、福建六省举人赴京会试,邮程遥远,非近省可比。朕意欲于落卷中择其文尚可观而人才可用者,添取数人,候旨录用,以昭朕格外加恩之意。著传谕主考官,于六省试卷遵旨取中外,其次等可取之卷,不拘数目,秉公选出,俟发榜后,朕另派大臣会同主考官验看人材,更加遴选。再:六省下第举子内,除愿与下科会试者不必报名外,若有情愿小就,以图即行录用者,著在礼部报名,一并交与派出大臣主考官拣选,奏闻请旨。”[49]而从乾隆元年起,每科会试云南取中人数,基本上由皇帝最后确定,多者十数名,少者一二名。乾隆四十九年(1784年)闰三月,礼部以会试中额请。得旨:“这会试......云南取中一名。”[50]这就不能看作是对云南的照顾了。

三

明清两朝在云南民族地区的教育政策存在一定的差异,其影响和作用亦然。试从两方面来看:

首先,明、清两代,云南产生了一批封建知识分子,但知识分子群体的数量和分布有较大差异。

洪武年间,云南产生了举人4名、进士3名。永乐九年(1411年),朝廷在云南开科取士,三年一考,从此直到崇祯时期,云南全省共产生文进士260名、举人2732名,另有武进士47名、武举人103名。数量颇为可观,但在空间分布上很不平衡。培养举人和进士最多的地区,分别是云南府、临安府、大理府和永昌府。[51]而广大的边远民族地区如滇东南、滇南,则极少或没有进士和举人分布。

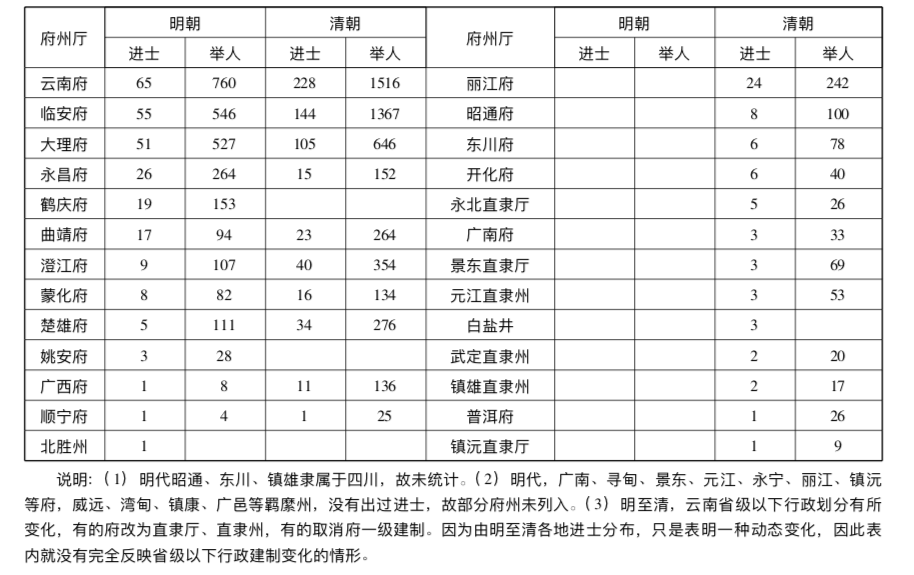

据《新纂云南通志》卷一六《历代贡举征辟表》统计,清代云南共产生文进士682名、武进士141名,文举人5697名、武举人5659名,另有钦赐进士19名、钦赐举人125名。清顺治时,云南等西南诸省列入全国科举应试范围。至光绪末年,云南产生的文武进士、举人,数量比明朝更多。与明代相比,清代云南进士、举人群体的空间分布有了很大的拓展。明代进士空白区域(北部、东南部和澜沧江、元江一线以西地区),至清代由于儒学向边疆的推展,已经有进士出现。这在一定程度上反映出,随着清政府对边远民族地区政治控制的加强,文化治理措施亦相伴而行,故大力推行儒学教育,旨在采借中原内地儒学文化来促进边疆治理,并取得了比明代更加显著的效果。见表1。

其次,在边疆文化传播,对边疆民族社会影响方面,也存在着程度上的不同。

明代云南少数民族社会风气发生很大的变化,其中一个重要的方面就是中原汉文化持续传播而带来的深刻影响。如:多民族聚集的寻甸府,自改流设学以来,“其俗渐改,人文可睹”;彝族聚居的武定府,原称“俗尚强悍难治”,自建学后旧习渐迁,“士民勤业,骎骎有省会之风”[52];大理地区“少工商而多士类,悦其经史,隆重师友,开科之年,举子恒胜于他郡”[53]。一些土官汉文化造诣颇高,如丽江纳西族土官木氏,因为醉心内地汉文化,被《明史·云南土司传》记载:“云南诸土官,知诗书,好礼守义,以丽江木氏为首云。”蒙化彝族土知府左正,“能文翰,工诗画,有魏晋风”[54]。但是,由于明代云南各类学校主要分布在传统发达地区如云南、大理、临安等府,少数民族中能够接受儒学教育的主要是土官土司子弟,这就使明代儒学教育的影响在空间上有较大局限。

表1 明清时期云南各地区进士、举人人数统计对比

清代则有很大不同。最重要的就是各类学校的分布向边远民族地区有了较大的推进,特别是义学的大规模兴办,使教育对象有了很大扩展。这就使清代云南儒学教育的影响范围大大超过了明代。一些边远地区民族社会习俗在缓慢发生着变迁。如滇东南的文山地区,“设流之后,学校既开,习俗渐改”,“中州礼乐以次输入,至于今日,纲常道德,文章风雅亦已大备。故士敦廉洁,女重贞操,力农务本,知耻好义,俭朴成风,忠孝为贵”[55]。在临安府地处边远的阿邦乡,“民居依山附菁,杂种槟榔,计种人一,摆夷村落四。地狭民贫,鲜有盖藏。然稽之《旧志》,土舍陶文杰设义学以教民,风气渐升,人知向义”;蒙自设立义学以来,“土獠亦能习汉语,渐知读书,有通诗书,如庠序,领乡荐登仕籍者”[56]。

总体来看,经过由明至清几百年民族教育政策的施行,云南边疆民族地区的文化教育水平有了很大提高,更重要的是,增强了边疆各族民众对中原内地文化的心理认同感,对云南边疆的稳定和巩固具有深远的意义。而明清两朝在云南民族教育政策及其影响的差异性,很大程度上是因为时代不同以及统治者的认识造成的,表明了清代对明朝政策的继承和发展,体现了明清云南民族教育政策的时代特征。

参考文献:

[1]于晓燕:《清代边疆民族地区官办民助初等教育:云南义学研究》,昆明:云南大学出版社,2005年版。

[2]古永继:《清代云南官学教育的发展及其特点》,《云南社会科学》2003年第2期。

[3]《明太祖实录》,南京:南京国学图书馆影印本,1941年版。

[4][6][21][31][32][33](清)张廷玉:《明史》,北京:中华书局,1974年版:1686,7981,1690,52,7977,1686。

[5][7][8][9][10][19][20][28][30][40][41][42][43][44][45]方国瑜:《云南史料丛刊(第四卷)》,昆明:云南大学出版社,1998年版:555,559,493,495,499, 492,507,492,493。496,496,499,499,500,502。

[11]倪爱山:《雍正思想述论》,《徐州师范大学学报》2000年第3期。

[12](清)王旭,德甫辑:《湖海文传:义学汇记·序》,道光十七年经训堂刻本第十六册。

[13]于晓燕:《清代南方民族地区的义学研究》,昆明:云南民族出版社,2011年版,第54页。

[14]《清世宗实录》,北京:中华书局影印本,1986年版,卷六四。

[15][23]《清实录有关云南史料汇编(卷四)》,昆明:云南人民出版社,1986年版:640,645。

[16]方国瑜主编:《云南史料丛刊(第八卷)》,昆明:云南大学出版社,1998年版,第427页。

[17]《清圣祖实录》,北京:中华书局影印本,1986年版,卷一二五。

[18][25]陈宏谋:《查设义学檄》,李春龙,王珏点校:《新纂云南通志(第六册)》,昆明:云南人民出版社,2007年版,第530页。

[22][52]刘文征:(天启)《滇志(卷八)》,古永继点校,昆明:云南教育出版社,1991年版:323,111。

[24]于晓燕:《清代南方民族地区的义学研究》,昆明:云南民族出版社,2011年版,第182~184页。

[26]《新纂云南通志(第六册)》,李春龙,王珏点校,昆明:云南人民出版社,2007年版,572。

[27]龚荫:《中国土司制度》,昆明:云南民族出版社,1992年版,第57~63页。

[29[34][35]方国瑜主编:《云南史料丛刊(第三卷)》,昆明:云南大学出版社,1998年版,756,719,720。

[36]赵尔巽:《清史稿》,北京:中华书局,1977年版,第10030页。

[37][38][46][47][48][49][50]《清实录有关云南史料汇编(卷四)》,昆明:云南人民出版社,1986年版,640,654。652——653,646,649,55,685

[39]李世愉:《清前期治边思想的变化》,《中国边疆史地研究》2002年第3期。

[51]《新纂云南通志(第二册)》,李春龙,江燕点校,昆明:云南人民出版社,2007年版,第327~357页。

[53](正德)《云南志》,昆明:云南省图书馆藏抄本,卷三。

[54]《新纂云南通志(第九册)》,张秀芬,王珏,李春龙,牛鸿斌点校,昆明:云南人民出版社,2007年版,第342页。

[55](清)汤大宾,周炳纂,娄自昌,李君明点注:《开化府志点注》,兰州:兰州大学出版社,2004年版,第240~241页。

[56](嘉庆)《临安府志》,嘉庆四年刻本,卷一八。

Acomparisonof the ethnic education policies towards the borderland of Yunnan in the Ming dynasty and the Qing dynasty

TIAN Jing-chun

Abstract:The ethnic education in the borderland of Yunnan made much progress in the Ming dynasty and the Qing dynasty. The rulers of the last two feudal dynasties in China absorbed the administrative experience of the former dynasties,paid much attention to the role of education in the management of the ethnic borderland and regarded education as a crucial administrative strategy. Adapting to the tend of a closer communication between the borderland and the interior,the government of the Qing dynasty made greater efforts at the improvement of education in the borderland of Yunnan,and more schools of different kinds were established,of which the free schools highlighted the ethnic education in the borderland of Yunnan. The development of education in Yunnan in the two dynasties played an important role in popularizing the Confucian culture of the Central Plains,promoting the local social development and helping integrate the borderland and the interior of China.

Key words:ethnic education in the borderland; Yunnan; Ming dynasty; Qing dynasty

责任编辑:程紫嫣