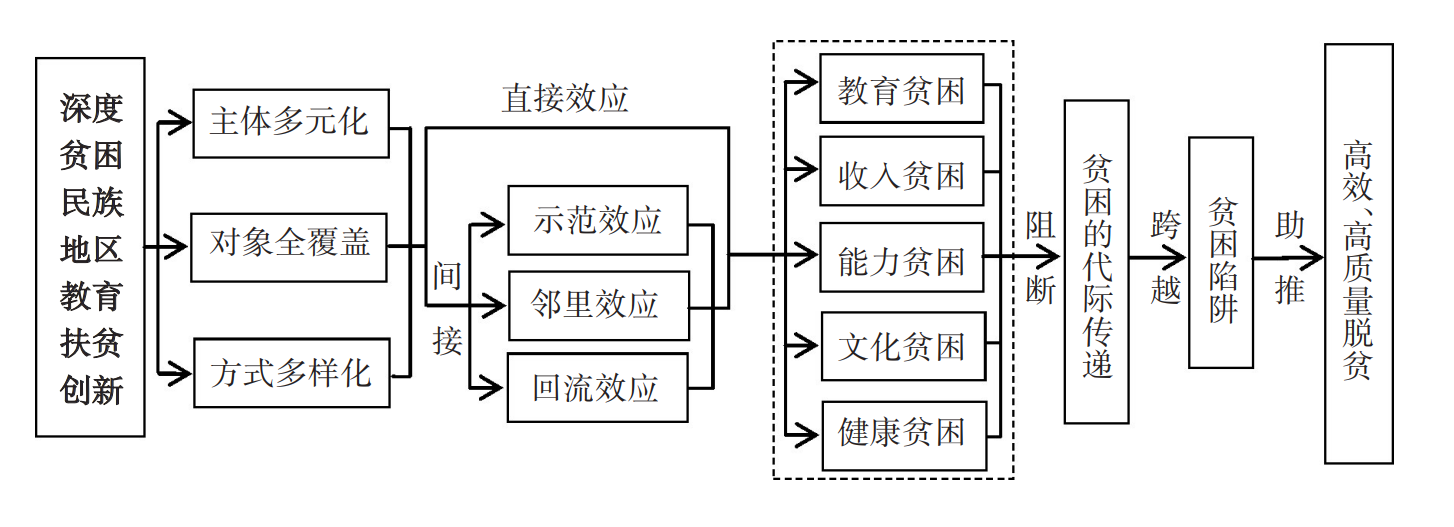

摘要:深度贫困民族地区的特殊性,要求必须采取超常规的教育扶贫手段才能阻断贫困的代际传递,使贫困群体跨越贫困陷阱。文章从教育扶贫的基本内涵和现实图景出发,指出深度贫困民族地区的教育扶贫应当从主体、对象和方式三个方面进行完善,并以四川凉山彝族自治州的教育扶贫模式创新为对象进行了分析。研究发现:针对深度贫困地区的特征和贫困群体异质性的教育扶贫模式创新,一方面可以直接提升不同群体的教育可得性、文化素养、知识技能和人力资本水平,改善多维贫困状况;另一方面,可以通过示范效应、邻里效应和回流效应等间接发挥扶贫作用,扩大教育扶贫的覆盖范围和整体效应。因此,在深度贫困民族地区,应改革并完善“主体多元化、对象全覆盖、方式多样化”的教育扶贫模式,助推深度贫困民族地区实现高效、高质量的脱贫。

关键词:深度贫困;民族地区;教育扶贫;文化反哺

―、引言

月脱贫攻坚是全面建成小康社会的核心任务,是社会主义的根本诉求[1]。教育扶贫是我国扶贫开发方略的重中之重[2],是贫困地区经济发展和文化建设的必由之路[3],是实现自主脱贫的长久之计[4]。随着精准扶贫、精准脱贫的持续推进,中国的脱贫工作已经进入深水区(攻克深度贫困难题)和换挡期(调整扶贫政策),逐步向深度贫困民族地区聚焦[5]。作为中国精准扶贫、精准脱贫方略的主要内容之一,教育扶贫在脱贫攻坚战中取得了显著成效。然而,与一般贫困地区相比,深度贫困民族地区具有资源长期极度短缺、环境极度恶劣、远离现代文明等特征,深度贫困人口可持续生计能力弱,市场意识和内生动力不足。此外,现代教育长期缺位带来的历史欠账问题,学龄前贫困儿童和学龄后贫困群体的问题日益凸显,使得仅针对学龄人口的传统教育扶贫模式的效果受到了限制,从而无法通过教育的手段有效地阻断贫困的代际传递,导致深度贫困民族地区难以跨越贫困陷阱。

习近平总书记多次强调:“要加强扶贫同扶志、扶智相结合”。“抓好教育是扶贫开发的根本大计”。“不要让孩子输在起跑线上,尽力阻断贫困代际传递”2019年3月,李克强总理在全国人大会议上所作的《政府工作报告》中明确指出:要“聚焦深度贫困民族地区”,“用好教育这个阻断贫困代际传递的治本之策”。那么,在脱贫攻坚的关键时期,针对深度贫困民族地区的现状及贫困群体的特征,应该对现有教育扶贫模式进行怎样的改革创新,才能实现阻断贫困的代际传递、跨越贫困陷阱的目标呢?

二、教育扶贫的基本内涵和现实图景

教育扶贫是指通过教育作用于贫困群体的扶贫方式,具有“依靠教育扶贫”与“扶教育之贫”的双重内涵[6],具体可以从教育扶贫的主体、对象、方式和目的四个维度理解。教育扶贫的主体是指对受教育者的知识、思想和能力等方面起到教育影响作用的组织或个[7],包括学校、政府部门、家庭和社会组织等;教育扶贫的对象是所有贫困人口[8],并非仅包括各级各类学校的学龄贫困群体;教育扶贫的方式包括减免学杂费、免费提供技能培训、建设教育基础设施等,强调通过财政支持减少贫困人口的教育成本支出,改善教育服务体系以提升贫困人口的教育可得性;教育扶贫的目的在于解决多维贫困问题,阻断贫困的代际传递,强调将提升短期增收能力与长期持续发展能力相统一。由此可见,教育扶贫是多元化的主体通过多样化的教育方式解决所有贫困人口多维贫困问题,阻断贫困代际传递的一种扶贫方式。2016年12月,教育部等六部门联合印发的《教育脱贫攻坚“十三五”规划》也明确指出,教育扶贫针对的“五大教育群体”除了包括传统教育扶贫关注的义务教育阶段群体、高中教育阶段群体和高等教育阶段群体外,还包括学龄前贫困儿童和学龄后贫困群体。

然而,在精准扶贫之前,我国教育扶贫的现实图景是:政府教育部门和各类学校瞄准学龄贫困人群,通过减免学费、提供生活补贴、修建校舍等手段,为其提供就学保障和生活保障。与教育扶贫的理论内涵相比,这在主体方面忽略了家庭、社会组织的作用,在对象方面忽略了学龄前贫困儿童和学龄后贫困群体,在方式上忽略了非正规教育手段的作用。这种教育扶贫模式在一般贫困地区造成的问题可能并不明显,但在深度贫困民族地区,由于学龄后贫困群体文盲率高,学龄前贫困儿童无法及时接触到国家通用语言文字,仅针对学龄贫困群体的教育扶贫模式并不能阻断贫困的代际传递,更不能推动深度贫困民族地区跨越贫困陷阱。世界银行等国际组织在教育扶贫工作中的经验表明,不同类型的贫困地区以及贫困群体的特征存在异质性,其发展需求和脱贫重点也存在差异,要求因地制宜地确定教育扶贫的具体内容和形式。

因此,深度贫困民族地区的教育扶贫,应该基于区域特征和贫困人口的异质性,弥补传统教育扶贫在扶贫主体、对象和方式上的缺失,充分调动各类主体的积极性,全方位、多手段地解决不同年龄阶段贫困人口的多维贫困问题,阻断贫困的代际传递,推动深度贫困民族地区跨越贫困陷阱。

三、深度贫困民族地区教育扶贫创新及其贫困治理逻辑

与其他贫困地区一样,深度贫困民族地区的贫困也主要是由要素稀缺、能力缺乏、制度限制、权利剥夺和环境脆弱等因素导致的;不同的是,对主流社会、现代经济适应能力不足是深度贫困民族地区贫困的根源[10]。教育是化解这些问题最直接、最有效的手段,但是,在深度贫困民族地区,由于地理区位特征和一些历史原因,现代教育曾长期缺位,加上贫困群体日常生活中使用的语言文字并非国家通用的语言文字,导致各个年龄阶段人口的整体性贫困,且深度贫困群体在知识技能和思想意识等方面全方位落后。而常规的教育扶贫手段并不能解决这些遗留难题。

深度贫困民族地区的教育扶贫创新应该从教育扶贫的主体、对象和方式三个方面进行完善。在教育扶贫主体方面,考虑到深度贫困民族地区的宗族网络、熟人社会机制在信息传播中的重要性,不仅要注重政府教育部门和教学机构的主体地位,还要强调家庭和社会组织的主体地位;在教育扶贫对象方面,实现对三岁以上贫困人口的全覆盖;在教育扶贫方式方面,通过费用减免、教育基础设施建设等提高正规教育服务贫困群体的能力,同时强调运用非正规教育手段提升贫困人口的知识技能、思想意识和内生动力。通过上述三个方面的改革创新,构建起“主体多元化、对象全覆盖、方式多样化”的深度贫困民族地区教育扶贫创新模式[10]。

深度贫困民族地区教育扶贫创新可以通过直接作用机制和间接作用机制缓解不同年龄阶段贫困人口不同类型的多维贫困问题,阻断贫困的代际传递,使贫困群体跨越贫困陷阱。直接作用机制主要表现在教育扶贫模式创新能直接提升不同贫困群体的教育可得性、知识技能、思想意识和人力资本水平,改善其多维贫困状况方面;间接作用机制主要指教育通过示范效应、邻里效应和回流效应发挥扶贫作用。

(一)深度贫困民族地区教育扶贫创新对贫困的直接作用机制

“主体多元化、对象全覆盖、方式多样化”的教育扶贫创新实现了学校教育、家庭教育、社会教育和自我教育的协调互补,直接提高了深度贫困民族地区贫困群体的教育可得性、知识技能、健康水平和思想意识,解决了多维贫困问题,能有效地阻断贫困的代际传递。直接作用机制可以从以下三个方面理解:

一是“控辍保学”、学费减免、生活补助、教育基础设施建设等缓解了深度贫困民族地区所面临的教育排斥问题,大幅降低了贫困家庭的教育支出,直接提升了贫困群体正规教育的可得性和学龄儿童的健康水平等。首先,在自由竞争市场体系下,追求高升学率的教育体制加剧了教育资源配置中的“马太效应导致深度贫困民族地区的教育发展处于劣势地位。教育扶贫政策向深度贫困民族地区倾斜,资金投入大幅增长,有效缓解了深度贫困民族地区以及贫困群体所面临的教育资源配置的“马太效应”,大幅提升了贫困群体的正规教育可得性。正规教育可得性的提高本身具有“扶教育之贫”的意义,更重要的是,它还为打破深度贫困民族地区贫困家庭的固有思维方式提供了突破口。学龄人口把正规教育教授的国家通用语言文字、知识技能、现代思想观念等带回贫困家庭,并借助交流沟通、示范等形式提升整个家庭的知识技能和思想意识,打破固有的传统观念,为解决文化贫困和贫困文化问题找到突破口。其次,免费午餐、住宿补贴等解决了偏远贫困地区学龄儿童饮食不规律、营养不良、睡眠不足等问题,有利于提升其健康水平。

二是各类扶贫主体免费提供的技能培训、示范等非正规教育,解决了深度贫困民族地区教育长期缺位的历史遗留问题,提升了学龄后贫困群体的知识技能、健康水平和思想意识,解决了文化贫困问题。一方面,针对就业的知识技能培训直接提高了贫困人口的人力资木水平、经营性收入和工资水平,提升了深度贫困群体的知识技能、思想意识和内生动力,缓解了其多维贫困状况;另一方面,通过非正规教育手段对本民族优秀文化和现代思想观念的宣扬和倡导,改变了深度贫困群体听天由命的价值观、不思进取的生活态度、对主流社会价值体系的怀疑等思想观念,增强了其脱贫的内生动力,有利于解决文化贫困问题。

三是为学龄前儿童免费提供的幼儿活动场所和国家通用语言文字培训,解决了深度贫困民族地区学龄儿童在学习中面临的语言文字障碍,提升了贫困儿童的语言能力和知识技能,阻断了贫困的代际传递;并且,在家庭教育强化的背景下,学龄前儿童对国家通用语言文字的学习能激发家长学习国家通用语言文字,提升其获得并分析外界信息的能力,从而推动所有贫困家庭提升知识技能、转变思想意识,解决区域性整体贫困问题,推动深度贫困民族地区跨越贫困陷阱。

(二)深度贫困民族地区教育扶贫创新对贫困的间接作用机制

除了直接作用机制之外,“主体多元化、对象全覆盖、方式多样化”的教育扶贫创新还可以通过示范效应、邻里效应和回流效应间接作用于贫困治理,解决多维贫困问题,阻断贫困的代际传递,推动深度贫困民族地区跨越贫困陷阱。

一是家庭教育引致的双向示范效应一文化传递与文化反哺。一方面,家庭教育通过文化传递发挥正向示范作用。家庭中,父辈和祖辈共同承担后辈的教育责任。父母是子女高度依赖的对象,其在家庭教育中的作用对孩子的影响是终身的且无法取代的。由于父母外出务工等原因,隔代教育成为了亲子教育的重要补充形式,因此祖辈的育人素质也十分关键。教育者要首先接受教育,率先更新观念,才能使教育效果极大化。深度贫困民族地区教育扶贫模式创新通过对父辈与祖辈的培训,提升其思想水平与知识技能,从而通过文化传递对孩子的未来发展产生正向的示范作用。另一方面,家庭教育通过文化反哺发挥负向示范效应。在社会迅速变迁的背景下,由于子辈对于新事物的理解和吸收能力更强,传统的受教者(子辈)向传统的施教者(长辈)传授知识的“反向社会化”现象开始出现,即“文化反哺”[2]。现阶段的教育扶贫模式创新鼓励深度贫困民族地区的师生积极参与,通过对子代进行学前教育、制度化教育以及组织培训等,将主流文化反哺给上一代,填补文化鸿沟,营造良好的家庭文化氛围。

二是社会教育引致的邻里效应。邻里效应,是指邻里的某些特征属性会对个人的行为选择产生影响。对于贫困地区而言,它是通过影响贫困户的决策从而改变区域贫困状态的传导机制之一深度贫困民族地区长期处于封闭状态,信息来源闭塞,宗族网络、熟人社会机制在行为决策中占据重要地位,邻里效应十分显著[17]。在对不同贫困群体进行教育培训的基础上,通过邻里效应进一步扩大教育扶贫的覆盖范围和整体效应。

三是学校教育与社会教育引致的回流效应。学校教育和社会教育大幅提高了深度贫困民族地区贫困群体的知识水平、劳动技能和就业市场竞争力水平,推动了贫困劳动力的外出务工,带来了资金、信息和现代意识的回流,提升了贫困家庭和深度贫困民族地区的市场意识和社会文明程度。一方面,通过学校教育和社会教育提升了贫困劳动力在就业市场上的竞争力,增加了其就业机会,提升了其工资水平,他们通过工资汇回增加学龄贫困儿童的受教育机会,降低深度贫困民族地区的辍学率,进一步改善贫困人口的多维贫困状况,这与新劳动力迁移经济学理论的解释一致[18];另一方面,外出务工不仅有助于家庭提高收入水平,还为深度贫困民族地区和贫困人口提供了深入接触现代文明的机会,有利于改善贫困群体的思想认知、行为习惯及语言能力等。尤其是近年来,外出务工的劳动力返乡创业的现象日益增多,利用外出务工获得的资金、专业技术和其他信息资源开展私人经营、创办实业成为农村劳动力转移的一个新现象[19][20]。外出务工经历促使深度贫困人口传统思想认知和行为习惯等发生变化,这部分劳动力返乡后对当地其他村民起到示范作用和激励作用。

总之,深度贫困民族地区可以通过“主体多元化、对象全覆盖、方式多样化”的教育扶贫创新,直接或间接地解决贫困人口的多维贫困问题,阻断贫困的代际传递,跨越贫困陷阱,实现高效、高质量脱贫的目标,具体的理论机制见图1:

图1理论框架图

四、案例证据:凉山彝族自治州教育扶贫模式创新

(一)凉山彝族自治州贫困状况及教育扶贫面临的遗留难题

凉山彝族自治州(以下称“凉山州”)是全国最大的彝族聚居区、四川省民族类别和少数民族人口最多的地区。凉山州除安宁河流域“一市五县”以外,其余十县全部是国家级深度贫困县,具备深度贫困民族地区的所有特征。首先,凉山州为高海拔地区,气候条件差,环境极度恶劣,要素和资源(尤其是人力资本)的长期稀缺限制其发展。其次,贫困发生率高一截至2018年7月底,凉山州仍有29个村的贫困发生率超过90%,尚有188个极度贫困村[1];脆弱程度高一凉山州作为深度贫困民族地区,受基础设施、医疗卫生以及教育资源等多方面限制,极易陷入长期贫困,呈现贫困的代际传递;返贫风险高一凉山州地理位置偏远且极易发生地质灾害,卫生状况极差,容易因灾返贫、因病返贫。最后,凉山州长期处于封闭状态,远离现代文明,个体思想认知水平落后,从而缺乏自我发展的机会和能力,可持续生计资本拥有情况较一般贫困地区更差,可持续生计能力更弱,是深度贫困民族地区的典型代表。

精准扶贫、精准脱贫方略实施以来,各地根据“五个一批”“六个精准”的要求,设立教育扶贫专项,教育经费向贫困地区的基础教育、职业教育倾斜。这些常规教育扶贫手段以保障义务教育为核心,降低了贫困地区特别是深度贫困民族地区的义务教育辍学率,义务教育基本得到保障,且教育质量得到提高。但是,在凉山州彝族聚集区,由于历史遗留问题,其教育扶贫仍然面临五大难题:1)超生问题突出,学龄贫困人口占比高,教育扶贫任务重、成本高;2)40岁以上贫困人口受教育水平低、文盲率高,家庭教育缺失,甚至有负向的示范效应;3)学龄前(0—6岁)贫困儿童在语言、智力、营养状况等方面全面落后,在“起跑线”上已经输了;4)中青年在语言、知识技能等方面落后,外出务工受到限制;5)长期封闭,思维固化,现代知识技能传播阻力大、成本高。

(二)凉山州教育扶贫创新的主要做法

凉山州在现有教育扶贫手段之外,针对民族地区教育扶贫面临的五大难题,充分发挥政府相关部门、学校、家庭和社会组织的主体作用,通过“一村一幼”(3—6岁)、职业教育“9+3”计划(6—18岁)和“农民夜校”18岁以上)等针对不同年龄阶段的教育扶贫计划,推广“学前学会普通话”“小手牵大手”等活动,在提高知识技能的同时提升思想意识,切断落后观念和贫困的代际传递,提升当地社会文明程度,推动深度贫困民族地区贫困人口的全面脱贫。具体包括以下几点创新:

首先,教育扶贫主体的多元化。在政府部门和教学机构的基础之上,强化家庭和社会组织的作用。主要有以下几种做法:1)强化政府部门和学校在提升贫困户正规教育可得性方面的主体地位,通过政府相关部门加大投入,降低贫困家庭的教育成本,通过学校教育提升学龄贫困人口的普通话水平、知识技能和思想意识,养成良好的行为习惯,提升其人力资木家庭教育在教育扶贫中的主体地位和作用。开展“四好村”“四好家庭”创建活动,促进深度贫困人口提升可持续生计能力,形成良好的生活风气。实施“小手牵大手”行动,鼓励学生将在学校学到的良好习惯及文化知识带回家,推动凉山州形成“教育一个学生,带动一个家庭,影响整个社会”的良好效应。3)充分发挥社会组织在教育扶贫中的主体作用,借助对口支援、社会组织帮扶的力量,开设“农民夜校”,采取课堂教学、现场观摩、基地实践等多种方式,开展双语教学,移风易俗,开展农村实用技术、法律法规、就业技能等的培训,并实施“三建四改五洗”[1]和“板凳工程”[2]等农民素质提升工程,推动家庭教育中长辈的思想观念、素质技能和生活习惯的改善。

其次,扶贫对象覆盖了三岁以上的所有贫困人口。基于各年龄段贫困人口特征存在异质性的现实,采用了差异化教育扶贫手段。1)针对3—6岁学龄前贫困儿童推广“一村一幼”,开展“学前学会普通话”活动,推动凉山州少数民族儿童学习国家通用语言,破除基础教育阶段教学语言障碍,培养良好的行为习惯。2)针对6—18岁学龄贫困人口,实施全面免费教育计划和职业教育“9+3”计划,减少深度贫困人口的教育负担,提升知识素养,巩固义务教育成果。3)针对18岁以上的学龄后贫困人口,开设“农民夜校”,促使深度贫困人口提高技能水平,增强就业竞争力,并通过宗族网络和熟人社会机制等信息传播途径扩大知识技能的覆盖范围。

最后,教育扶贫方式的多样化。在保障正规教育手段发挥应有作用的同时,非正规教育手段旨在填补正规教育手段的空白,满足不同贫困群体的教育需求。在正规教育方面,主要有减免学费、提升师资力量和教学质量、加强学校间的沟通交流、提高公共基础设施建设水平等手段。在非正规教育方面,除以“农民夜校”为代表的农民素质提升工程外,还有“小手牵大手”行动,通过文化反哺发挥家庭教育的示范作用。

(三)凉山州教育扶贫创新的成效

凉山州的教育扶贫创新,通过教育扶贫主体的多元化、对象的基本全覆盖、手段的多样化等,有效地解决了贫困人口的多维贫困问题,阻断了贫困的代际传递,能推动深度贫困民族地区跨越贫困陷阱。

1.有效地解决了多维贫困问题

凉山州教育扶贫创新提高了不同年龄阶段贫困人口的教育可得性,直接或者间接增加了贫困户的收入,提升了贫困人口的能力,改善了文化贫困和贫困文化,提高了贫困人口的健康水平,有效地缓解了多维贫困状况。具体解决了以下五个维度的贫困问题:

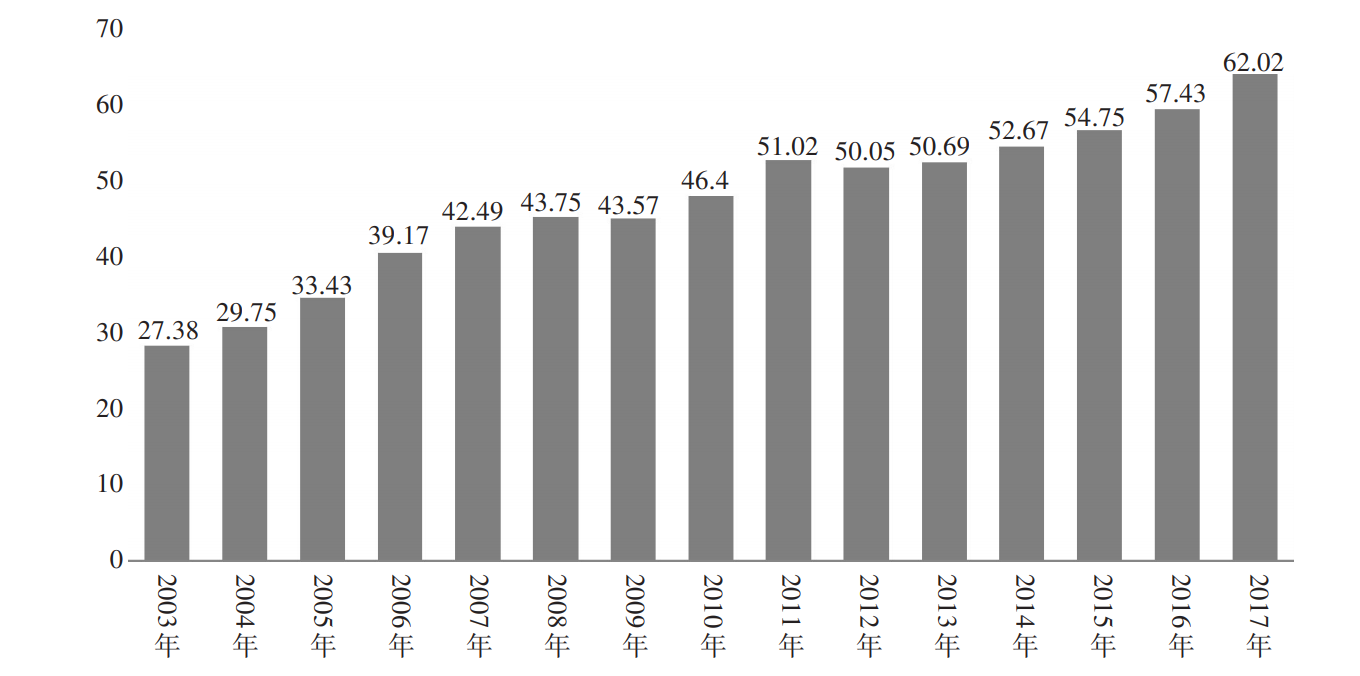

一是通过教育扶贫主体的多元化和方式的多样化,基本实现了对象的全覆盖,大幅提高了贫困人口的教育可得性,基本上解决了教育贫困问题。具体表现在:1)少数民族儿童受教育状况得到根本性转变,小学辍学率从2003年的6.99%下降至2017年的0.64%;2003—2017年少数民族在校学生人数增加32.64万,且2017年少数民族在校学生占在校学生总体的比例高达95%(见图2)。2)截至2018年6月,凉山州已开办“农民夜校”3745所,开设培训专题651个,落实师资17030人(次),发放教材168406套册,参加培训的贫困人口达195.4万。3)截至2018年6月,凉山州利用村级活动场、闲置村小等开办村级幼教点3096个,学前三年毛入园率达83.4%。

图2凉山州少数民族在校学生规模(单位:万人)

二是教育扶贫创新通过提升深度贫困人口的人力资本水平,缓解收入贫困,降低贫困发生率。2017年,凉山州减少贫困人口13.98万,全州贫困人口从2013年底的94.2万减少至49.07万,贫困发生率从19.75%降至11.03%;农村居民人均可支配收入为11415元,同比增长 10.1%,其中11个国家级贫困县农村居民人均可支配收入为8593元,同比增长11%,高于全省平均增速1.9个百分点。教育扶贫创新通过提升贫困人口的知识技能、思想观念和改善健康状况等,转变贫困人口的生产方式和收入结构,促进收入稳定增长。在凉山州喜德县尼觉村,由于普通话教学、技能培训、基础文化知识教学等教育活动,近四年贫困家庭主要劳动力从事的行业和收入水平均发生了较大改变,详见表1。

表1 凉山州喜德县尼觉村受访贫困户主要劳动力从事的行业及收入变化状况①

三是教育扶贫创新有效缓解了深度贫困民族地区贫困人口的能力贫困。截至2017年年底,凉山州职业教育学校共有16所,在校学生达3.08万人,比2008年增加了7000人。此外,凉山州开办了“农民夜校”3745所,开设培训专题651个。随着“9+3”计划和“农民夜校”等活动的深入推广,凉山州深度贫困家庭经营性收入不断增加,外出务工规模不断扩大,从事非农行业的乡村人口的比例持续上升。2005—2016年,凉山州增加了14万乡村就业人口,且非农行业就业人口大幅增加。此外,2005年凉山州乡村人口在“信息传输、软件和信息技术服务业”等高新技术行业的就业比例为零,随着教育扶贫的不断深入,凉山州2016年从事这些行业的乡村人口已达1.3万人,详见表2。

表2 凉山州按行业分乡村就业人员数(2005—2016年)(单位:万人)①

四是教育扶贫创新有效地治理了深度贫困民族地区的文化贫困。凉山州通过“农民夜校”“文化坝子”等组织,建设贫困村文化室和广播系统,举行传统文化表演,制订“村规民约”,推行“红白事集中办”等,宣扬和倡导本民族优秀文化和现代思想观念,改变落后的思想观念和生活习惯,推动深度贫困民族地区形成好风气,建设“四好家庭”和“四好村”,解决文化贫困问题。截至2018年6月,凉山州开展社会主义核心价值观和感恩教育等宣传教育活动8571场次,受教育群众达187万人次。持续开展婚丧嫁娶高额彩礼和铺张浪费问题的集中整治,推行“红白喜事集中办”,对全州3546个村的“村规民约”进行修订完善,建立基层村民议事会、“红白理事会”、禁赌禁毒协会等群众自治组织4272个,开展日常监督劝导,促进全州文明乡风的形成。凉山州投资1.29亿元,完成479个贫困村文化室、250个贫困村广播系统、500个民俗文化坝子(幸福美丽新村文化院坝)等综合性文化服务中心建设,举办“大凉山惠民音乐会”0场,开展多种形式的群众惠民文化活动172场次,送文艺演出下乡、下基层673场次。

五是教育扶贫创新有效地缓解了深度贫困人口的健康贫困。凉山州多样化的教育扶贫方式为解决健康贫困问题提供了可能性,主要表现在三个方面:1)凉山州通过免费午餐、住宿补贴等形式的生活补助解决了深度贫困民族地区学龄儿童饮食不规律、营养不良、睡眠不足等问题,提升其健康水平;2)以“农民夜校”为依托的农民素质提升工程通过转变传统落后思想观念,建立科学就医治疗观念,根除凉山州贫困人口此前依靠民间巫师、医药偏方治病而耽误最佳治疗期甚至导致死亡的现象;3)通过开展“三建四改五洗”“板凳工程”和“四好家庭”等活动,引导深度贫困人口关注个人卫生,避免因不良行为和生活习惯产生身体健康问题。

2.有效地阻断了贫困的代际传递

凉山州的教育扶贫创新通过扶贫对象的基本全覆盖,解决了不同年龄阶段贫困人口的知识能力缺陷、思想意识落后和内生动力不足的问题,并通过以“农民夜校”为代表的农民素质提升工程和“小手牵大手”活动等形式,提升长辈和子辈的人力资本水平,营造良好的生活及学习氛围,促进家庭教育真正发挥双向示范效应,进而阻断贫困的代际传递。

一是通过一系列农民素质提升工程,激发了深度贫困人口的内生发展动力,推动其逐步迈向现代文明。截至2017年底,凉山州创建星级“四好家庭”48.8万户,13.59万户家庭完成彝家新寨建设,实现人畜分居。贫困家庭中长辈逐渐养成如厕、坐板凳、勤洗衣洗手等良好的卫生习惯,从而对子辈的卫生及生活习惯产生了积极影响。除此之外,农民素质提升工程有助于提高长辈对子辈教育的重视程度。

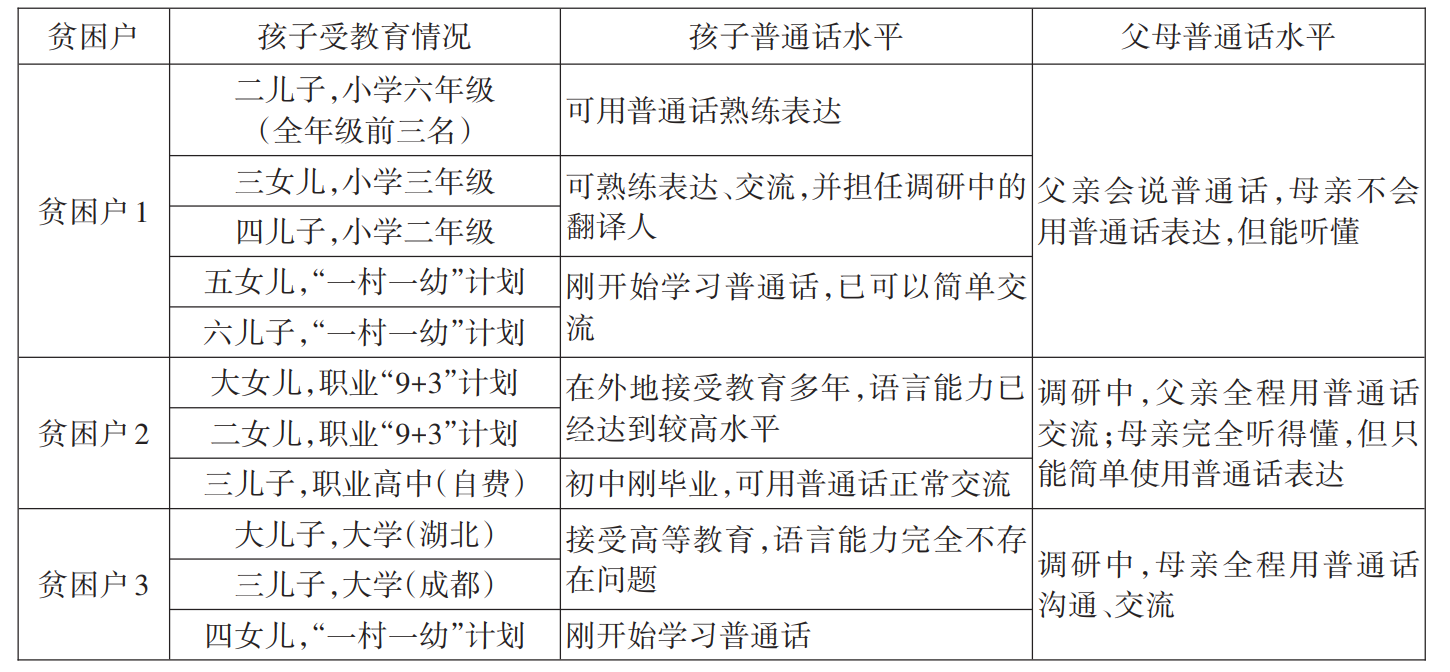

表3 凉山州“小手牵大手”扶贫效果[1]

二是通过“小手牵大手”活动,家庭教育的双向示范效应得到充分发挥,这全面提升了所有贫困人口的知识技能、思想意识和内生动力,并形成了长效机制。通过“小手牵大手”活动,学生将在学校学到的科学文化知识、生活行为习惯、防艾滋病知识以及上了嘴的普通话带回家,反哺上一代,填补文化鸿沟,营造良好的家庭文化氛围,推动凉山州呈现“教育一个家庭,影响整个社会”的良好效应;同时,长辈也将通过素质提升工程学到的知识技能、思想观念和良好习惯教授给子辈。贫困家庭形成了相互学习、相互促进的良性互动氛围。由表3可知,子辈的受教育水平和普通话表达能力与长辈的普通话水平存在一定的正相关性。由于凉山州偏僻闭塞,且少数民族聚集区以民族语言交流为主,长辈接触普通话的机会有限,因此,“小手牵大手”活动能显著提高长辈的普通话水平。

上述两个效果的出现,不仅解决了不同年龄阶段贫困人口的多维贫困问题,还将原来家庭教育的负向示范效应(贫困的代际传递)转换为正向示范效应,有效地阻断了贫困的代际传递。

3.推动深度贫困人口和凉山州跨越贫困陷阱

凉山州的教育扶贫创新为学龄前贫困儿童提供了免费的活动场所和学习国家通用语言文字的机会,使其避免了在起跑线上落后;为学龄贫困人口提供了低成本甚至无成本的正规教育,并给予生活补贴,大大创造贫困人口的受教育机会;为学龄后贫困群体提供了免费的各类培训,解决了此前正规教育缺位所导致的历史欠账问题。

总之,凉山州的教育扶贫创新为所有贫困人口提供低成本甚至免费的差异化教育,结合基于血缘关系、宗族网络和熟人社会机制产生的双向示范效应、邻里效应和回流效应,放大了不同类型教育对不同年龄阶段贫困人口的影响效果。这就从根本上扭转了穷人人力资本投资不足的状况,使三岁以上的所有贫困人口跳出了贫困的恶性循环,进一步推动了凉山州跨越贫困陷阱。

五、结论、启示与讨论

结合深度贫困民族地区和贫困人口的基本特征,通过“主体多元化、对象全覆盖、方式多样化”的教育扶贫创新,实现了学校教育、家庭教育、社会教育和自我教育的协调互补,解决了常规教育扶贫的遗留难题和贫困人口的多维贫困问题,阻断了贫困的代际传递,助推深度贫困民族地区跨越贫困陷阱。

深度贫困民族地区教育扶贫创新的贫困治理效果主要通过直接作用机制和间接作用机制实现。首先,教育扶贫创新可以直接提高不同年龄阶段深度贫困人口的教育可得性,增加贫困户的收入,提升贫困人口的能力,改善文化贫困,提高贫困人口的健康水平,有效地缓解了多维贫困状况。其次,除了直接作用机制之外,教育扶贫创新还可以通过示范效应、邻里效应和回流效应间接作用于贫困治理。

因此,应当基于深度贫困民族地区及其贫困群体的特征,推广“主体多元化、对象全覆盖、方式多样化”的教育扶贫创新模式,在提高贫困人口知识技能的同时提升其思想意识,根除其落后观念,助推深度贫困民族地区实现高效、高质量脱贫。

当然,深度贫困民族地区教育扶贫创新过程也隐含了一些问题。比如,深度贫困民族地区贫困群体缺乏正确的语言文字学习观,0—3岁贫困儿童未纳入教育扶贫范围;深度贫困人口的脱贫积极性与主动性有待提升等。因此,宣扬正确的语言文字学习观、建立村级0—3岁儿童养育中心、推广有条件(附加接受教育的条件)转移支付的扶贫方式等,可能会成为深度贫困地区教育扶贫下一步的改革方向。

注释:

①按照相关标准,贫困村的贫困发生率高于22%、贫困人口年均纯收入低于2200元、无村集体经济收入、有七项以上指标达不到省标准的,则为极度贫困。

①“三建”即建庭院、建入户路、建沼气池,“四改”即改水、改厨、改厕、改圈,“五洗”即洗脸、洗手、洗脚、洗澡、洗衣服。

②“板凳工程”即“送板凳、送床铺、送餐桌”活动,旨在引导凉山州彝族群众移风易俗,不坐地上坐板凳,不睡地上睡床铺,不用锅庄用灶台。

参考文献:

[1]曾天山.以新理念新机制精准提升教育扶贫成效——以教育部滇西扶贫实践为例[J].教育研究,2016,37(12):35-42.

[2]李兴洲,邢贞良.攻坚阶段我国教育扶贫的理论与实践创新[J].教育与经济,2018,(01):42-47.56.

[3]谢君君.教育扶贫研究述评[J].复旦教育论坛,2012,10(03):66-71.

[4]薛二勇,周秀.中国教育脱贫的政策设计与制度创新[J].教育研究,2017,38(12):29-37.

[5]张丽君,吴本健,王飞,马博等.中国少数民族地区扶贫进展报告2018[M].北京:中国经济出版社,2019.

[6]刘军豪,许锋华.教育扶贫:从“扶教育之贫”到“依靠教育扶贫”[J].中国人民大学教育学刊,2016,(02):44-53.

[7]叶澜.教育学原理[M].上海:华东师范大学出版社,2007.24-27.

[8]李兴洲.公平正义:教育扶贫的价值追求[J].教育研究,2017,38(03):31-37.

[9]唐智彬,胡媚,谭素美.比较视野中教育扶贫的国际经验与中国路径选择——基于主要国际组织和机构理念与行动的分析[J].比较教育研究,2019,41(04):37-44.

[10]曲蕴,马春.文化精准扶贫的理论内涵及其实现路径[J].图书馆杂志,2016,35(09):4-8.

[11]宇秀琴.基础教育中“马太效应”的成因与突破[J].教学与管理,2008,(27).

[12]周晓虹.文化反哺与器物文明的代际传承[J].中国社会科学,2011,(06):109-120.223.

[13]Wilson,W.J.The Truly Disadvantaged:The Inner City,the Underclass, and Public Policy.University of Chicago Press,1987.

[14]Durlauf,S.N.The Memberships Theory of Poverty: The Role of Group Affiliations in Determining Socioeconomic Outcomes[R].General Information,2000.

[15]Ludwig, J.,et al. Long-Term Neighborhood Effects on Low-Income Families: Evidence from Moving to Opportunity.American Economic Review,2013,103(3);226-231.

[16]Fang, Y., & W. Zou. Neighborhood Effects and Regional Poverty Traps in Rural China [J].China & World Economy,2014,22(1):83-102.

[17]Eun,C.S.,L.Wang & S.C.Xiao.Culture and R2. Journal of Financial Economics,2015,115(2): 283-303.

[18]胡枫,李善同.父母外出务工对农村留守儿童教育的影响——基于五城市农民工调查的实证分析[J].管理世界,2009,020(2):67-74.

[19]石智雷,谭宇,吴海涛.返乡农民工家庭收入结构与创业意愿研究[J].农业技术经济,2010,(11):13-23.

[20]马戎.外出务工对民族混居农村的影响——来自内蒙古翁牛特旗农村的调查[J].社会,2010,30(3):107-129.

责任编辑:农李巧