摘 要:教育流动是少数民族大学生青年的一种普遍现象,具有连续性和非连续性、空间性和主体性相统一的特征,在教育流动中,少数民族大学生在地理环境、语言交流、知识学习、族群互动和文化环境等方面面临文化适应和族群认同的双重困境。从其文化适应的表征来看,他们主要采取了生存、工具和认同等三种价值取向的文化适应模式,并重塑了原生性和建构性认同、个体和集体认同、开放性和封闭性认同等多元的族群认同型态。少数民族大学生青年为更好地适应跨文化学习生活,主要采取了两种策略:交往理性和选择性认同。

关键词:文化适应;族群认同;教育流动;少数民族大学生

少数民族大学生是普通大学生群体中除汉族以外具有少数民族文化背景的大专院校青年学生。据教育部数据统计,2016年在校少数民族本专科学生规模为2318212人,占全国本专科学生的比例为8.6%。[1]他们分散在全国各大中型城市和民族院校。城镇化、现代化和全球化进程中,少数民族大学生的流动性不断增强,在不同的地域、族群、学校、文化中穿梭,进行跨文化学习和生活。一方面,基于内初或内高班、新疆班或西藏班、预科教育或少数民族骨干计划等国家特殊性民族教育政策的导向以及高考加分等优惠性民族教育政策的扶持,获得了更多的高等教育机会和资源,体验和融入到中华民族多元一体格局的民族文化教育中。另一方面,由于教育流动带来的地理空间、文化环境、教育场域的异变,导致青年族群文化习得过程的“文化中断”(Cultural Discontinuities)或教育过程的非连续性(Uncontinunity),进而衍生出文化适应(Cultural Adaptation)和族群认同(Ethic Identity)的双重困境。

文化适应和族群认同是极其私人化的事情,反映个体对待异文化或母文化的价值伦理以及个人在情感上对待某个“地方”的依赖程度,是个体选择和文化形塑的过程与结果。在教育流动中,面对不同的文化地理环境,少数民族大学生青年文化适应的逻辑如何?族群认同究竟发生了怎样的变化及其如何重构自我认同?本文将以从西域流动到岭南地区的少数民族大学生的观察和访谈资料为分析文本,探寻少数民族大学生的流动、学习、生活和价值观念的样态,包括教育流动的缘由、方式、结构,流动中的少数民族大学生青年族群认同的逻辑和文化适应的轨迹,从中反思和建构促进少数民族大学生更好地进行跨文化适应的教育策略。

一、研究方法与资料来源

(一)教育民族志

教育民族志(educational ethnography)是教育人类学的基本研究方法。民族志(ethnography)是英国人类学家马林诺夫斯基(B.Malinowski)所创的研究方法,旨在抽绎田野调查(field work)所得资料精华,撰述成文或成书。主要的方法包括参与观察(participant observation)和深度访谈(in-depth interview)。在观察法方面,为探索第一手真实鲜活的生活经验,作为研究的文化素材,田野工作研究者(field work researcher)的参与观察,需要细致入微,与研究的对象同吃、同住、同劳动,长期生活在共同的场域,乃至浸润其中,成为其中地道的“当地人”。根据斯普拉德利(James P.Spradley)的观点,参与观察要历经描述性研究(descriptive observation)、窄化观察(narrowing observation)及选择性观察(selective observation)三个步骤,亦相应历经探究可研究的文化资料,深入体验真实生活,确立文化领域及选定文化范畴(cultural domain)三个阶段,作客观真实、清晰完整的笔记,作为研究分析的依据。在访谈法方面,人类学家伯纳德(Bernard)依据访谈的性质与方式,分为非正式访谈、无结构访谈、半结构访谈和结构式访谈等四种。教育学者用教育民族志的方法为质性研究法,广泛运用于探讨民族文化传承教育、学校民族文化课程、课程与意识形态、学校双语教学、民族和国家认同教育等议题。如《文化变迁与双语教育:凉山彝族社区教育人类学的田野工作与文本撰述》[2]、《走进竹篱教室:土瑶学校教育的民族志研究》[3]、《教育与族群认同:贵州石门坎苗族的个案研究》[4]、《嵌入村庄的学校:仁村教育的历史人类学探究》[5]等。近年来,该方法广泛应用于民族教育学或教育人类学的硕博士论文之中。

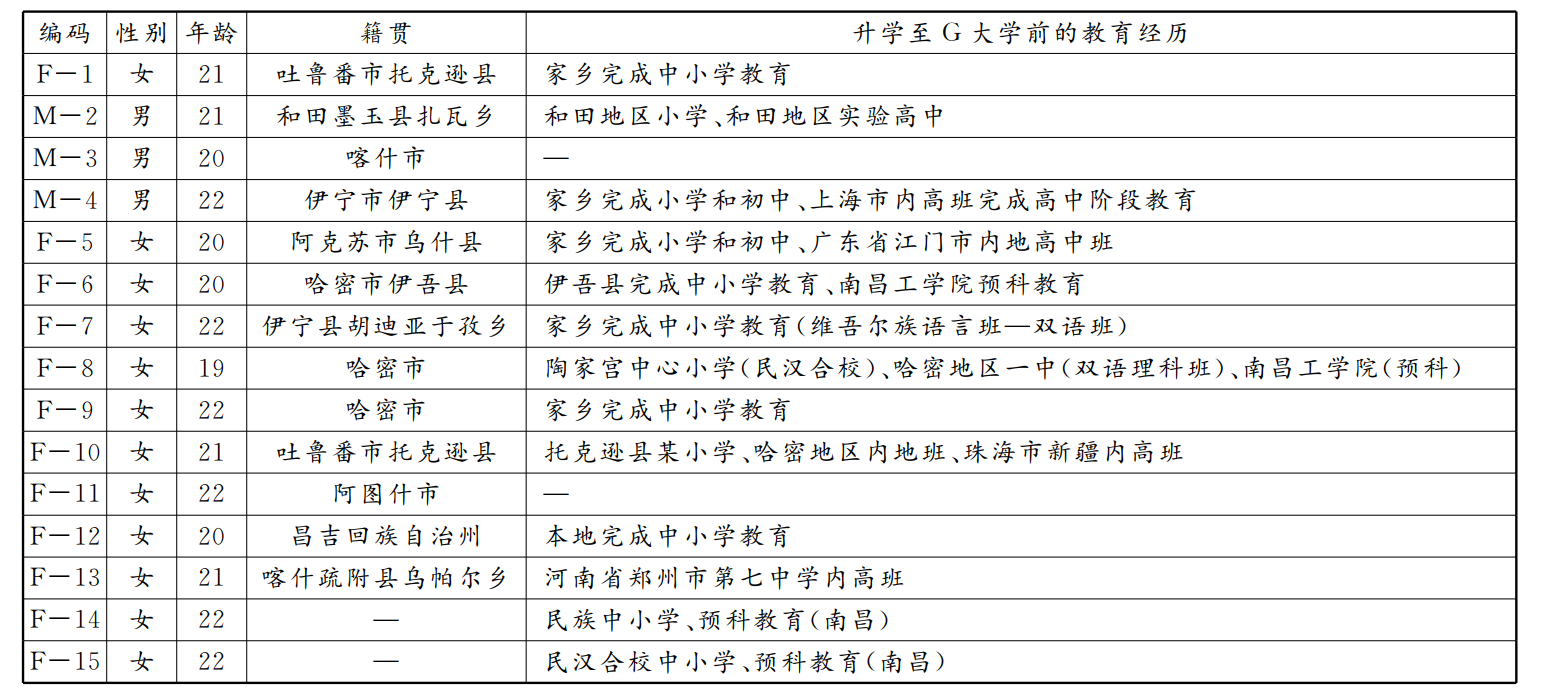

在本研究中,选择了广州市G大学中200多名中的15名少数民族大学生作为访谈对象(详见下表)。访谈是研究者了解对象的真实世界及获取资料的主要手段。考虑到学生年龄、交往心理、民族身份等的差异性,自2016年6月-2018年6月,采取了多种访谈方式并行的策略,以全面了解少数民族大学的教育背景、认同心理和文化适应状况。一是通过预约面谈的方式对研究对象进行半结构访谈;二是借助微信、邮件等方式进行结构性访谈和观察;三是课题组成员与他们结交朋友(因为是同龄人,当涉及到恋爱观、宗教观等话题时,比较容易对话),进行观察和无结构访谈(课题组成员研究生王异妃利用学生课余或午餐时间进行集体访谈,融入他们的课外生活,我们与研究对象在G大学清真食堂、奶茶店、学工办、教室等地点进行非正式交流,感谢她在访谈资料的搜集和录音整理过程中的付出)。三种访谈方式互为补充,旨在帮助研究者寻找到真实的意义世界。客观性和真实性是量化和质性研究的共同理想,也是反思民族志对传统民族志科学性和真实性的反思和批判。少数民族大学生青年作为研究的客体,其叙述也作为研究内容展示的重要组成部分,因此也可以说是研究的参与主体。F-15在访谈过程中说道:“我觉得吧,说这种(研究性的访谈),不应该太死板,有什么说什么,反正也不会(转)发到父母那里去,研究就是要听真实的声音。”

表1 访谈对象简介

访谈编码方式:性别“F/M”+序号,“女性”编码为F,“男性”编码为M,为充分保护被访者隐私,对姓名、民族、年级和专业、部分籍贯等信息进行了隐去处理。

(二)泛文化比较法

文化是教育人类学的核心概念。不同文化模式下孕育着不同的教育传统,通过文化差异认识教育的多元传统是教育研究的普遍方法。弗雷德利克· 巴斯(Frederick Bath)在《族群与边界》的导言中说:“所有的人类学推理都是基于文化差异是不连续的这种假设。也就是说,既存在本质上分享共同文化的民族集合体,又存在着把每种这样的独立文化与所有其他文化截然分开的相互关联的差异。”[6]文化区分与比较是族群边界确认的最基本的手段。跨文化比较法是一种利用民族志资料进行统计或比较的研究方法。早期人类学家泰勒(E.B.Tylor)从事不同民族的社会制度之比较研究,或不同民族的文化行为特质之研究。考虑到教育民族志研究的样本较小,提升研究的信度和效度,采取泛文化比较法。这种方法对人类文化现象研究、人类科学研究、人类行为研究等颇有助益。本研究通过对从西域流动到岭南地区的少数民族青年所属的文化空间和文化传统的差异比较,认识和反思其由流动带来的族群认同和文化适应的差异性。

二、少数民族大学生教育流动的轨迹及其特征

(一)少数民族大学生教育流动的轨迹

教育流动是产生族群认同和文化冲突的起点。根据表1和访谈发现,从出生地来看,少数民族大学生青年群体主要来自于西北地区的农牧区、县市和州等地区。从教育背景来看,在进入G大学以前,存在四种教育流动情况:一是部分学生在家乡所在的本县市完成基础教育;二是在本地完成九年义务教育,在内地内高班就读,完成高中阶段教育;三是在本地完成义务教育,在内地或东部沿海地区完成大学预科教育;四是在新疆跨县市完成基础教育,到内地或沿海就读内高班。整体上划分为三种轨迹:

一是地域流动,即从乡村本土流动到城市异域。据统计,西藏内高班70%以上的学生都来自农牧区,而内高班95%左右升入内地高校。显而易见,少数民族大学生的生源构成主要为来自边疆、民族地区、农牧区、乡间村落的群体。来自乡村本土的学生,包括新疆班(内高班、内职班、内初班、协作计划院校)的学生和西藏班的学生,其中新疆内高班的学生70%以上为农牧区学生,西藏内高班农牧民子女招收名额占50%,并对那曲、阿里地区进行照顾录取,①还有民族班、民考汉等群体。乡村本土常常被标签化为传统、保守、落后,而城市小区被神圣化为开放、现代化、时尚、先进。因此,当族群从相对不发达、较封闭的环境流动到较发达、开放的城市小区时,难免会被误认为是正常的合理。而事实上,这种城乡二元对立之博弈思维,彰显的不仅是教育资源分配上的贫富差距及其观念差异,还隐藏了一种深层次的文化偏见。如何重新审视东西部、城乡教育的差距之固有秩序,重构教育资源在空间上的结构性均衡分配,是值得进一步思考的议题。

二是校际流动,即从民族学校流动到民汉合校。从民族学校或民汉合校(少数民族学生居多)流动到民汉合校(汉族学生居多),是少数民族大学生流动的又一结构形式。比如F-14和F-145基础教育阶段就读的学校是民族学校或少数民族居多的学校,读预科时整个班级都是少数民族学生,有朝鲜族和满族的学生。进入到G大学以后,也有少部分新疆生,但都分散在几万名学生编成的班级中。从少数民族文化场域迁移到以汉民族为主体的生存空间的教育过程中,少数民族学生如何面对不同文化的相遇?少数民族学生如何看待自身特殊身份(如加分生),以消除汉族学生的芥蒂与对族群身份的某种刻板印象?少数民族学生或汉族学生会因为“他者”的嵌入而备感生活与学习空间的被挤压吗?

三是族群流动,即从内部族群流动到外部族群。在G大学内部,学生群体多会以小组织的方式互动,以小众群体的形式嵌入到内地校园文化生活中,并且以团体或小群体的形式抱团学习或生活,形成对族群内部开放而对外封闭的交往空间。这种情况在以汉民族为主体的学校表现得较为明显,因为缺少相同文化背景的伙伴而结成“朋友圈”“生活圈”。根据经验判断,往往在多民族共同组建的院校存在各民族“族群抱团”的现象,尤其是在篮球场上、吃饭聚餐时显而易见。在现实的校园活动交往中,各民族学生游走的空间范围,被各自的民族文化背景区隔,彼此通过寻找到同质化的文化来强化本民族的族群认同(强化民族共性),而与其他民族同学保持距离(强化民族个性)。实质上,表现为一种流动的差异化模式,表面上学校为各族学生提供了一个开放的公共空间,实则加速着流动的内卷化。

(二)少数民族大学生教育流动的特征

普通教育学认为,人的发展过程具有阶段性、顺序性、连续性等特征,这是教育过程的本质。教育人类学家博尔诺夫(O.F.Bollnow)认为,人在发展过程中还可能面临突发遭遇,形成非连续性教育现象遭遇、危机、苦难、挫折、告诫、唤醒、号召与激发等,从而中断连续的教育过程,导致教育的非连续性,由此提出了非连续性教育理论。该理论暗含的教育价值是,揭示学生在发展过程中可能面临环境异变从而导致学生教育过程中断的事实,一方面是对教育连续性价值的补充,另一方面肯定了学生发展过程的差异性和多样性。非连续性教育现象虽然在日常教育过程中较少发生,但在教育流动过程中,因为“突然的改变”,会容易导致文化传递或教育过程的中断。

对于大部分汉族学生来说,九年义务教育和高中阶段教育,基本都是就地完成,即在本乡镇完成中小学教育,本县市城镇完成高中阶段教育。但随着城市化进程,诸多农民工或其他精英阶层随迁子女伴随父母的移居,不断地转换教育场域,导致教育过程的中断。在本研究中,大部分少数民族青年学生是在家乡所在地完成基础教育,能够较好地进行阶段性的语言和文化学习。这种教育模式的优点是,能够帮助学生顺利适应学习环境,为学生在个体连续经验的实践中生成相对稳固的家乡认同与民族认同提供文化环境,包括对地方性知识的习得、民族传统文化的传承、家庭情感的维系等具有建构意义。“之前一直从家里走读,吃住都在家里,有什么困难爸妈立即给我解决。”(F-1)

对于部分青年学生而言,会因地理空间和社会经济环境的改变,导致学生在气候、心理、文化、经济上的适应性困难。跨越文化地理环境接受教育的汉族学生,主要是随迁子女的社会流动人口。对于少数民族大学生来说,其教育流动主要缘于我国特殊性民族教育政策下实施的民族班、内高班、预科班等教育形式,尤其是新疆、西藏的学生,对于预科生来说,要进入到高校学习,还需要在有预科教育的高等院校接受1-2年(民考民学制2年,民考汉学制1年)的特殊教育。大一学生说:“上大学之前我在河南省郑州市第七中学读过内高班。在那里我学会了不少东西,但对我来说,没有大学生经验的人生是不完美的,所以我竭尽全力,努力拼搏,最终考上了大学。”(F-13)

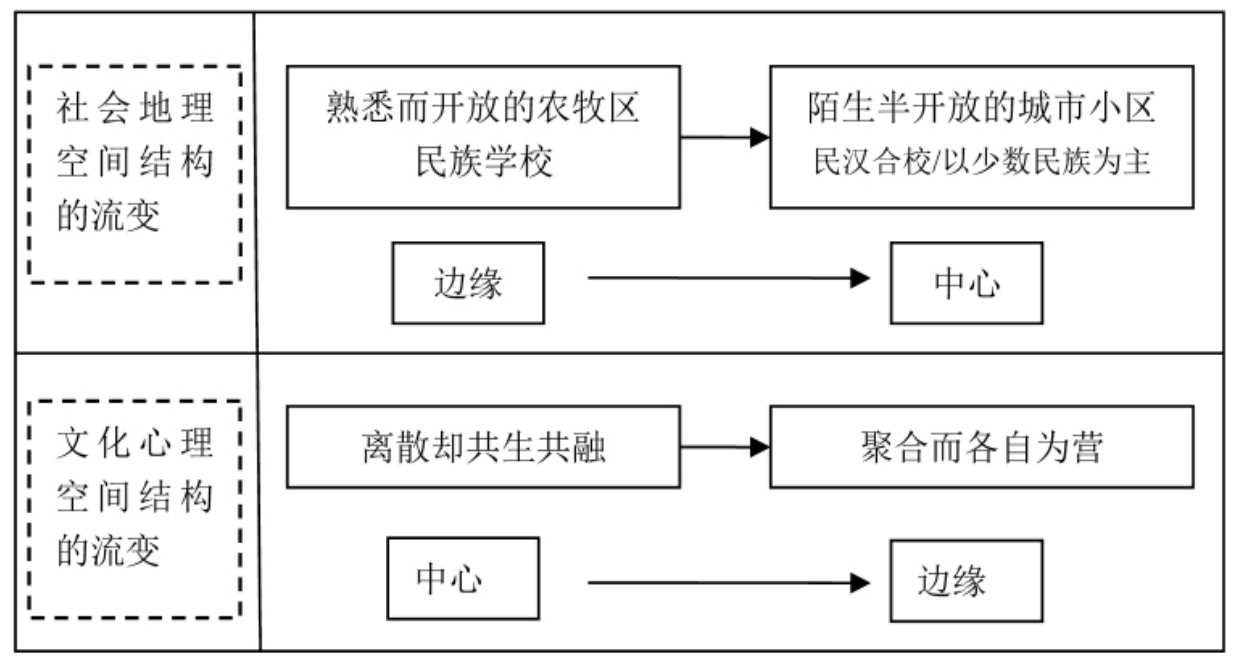

总体来看,少数民族大学生青年的教育流动表征为:一是从社会地理空间结构来看,历经从边缘到中心化的流动,即从熟悉的乡村本土、地理环境、民族教育场域流动到城市异域、城市小区、新的城市化教育场域;二是从文化心理空间结构来看,历经从中心到边缘化的流动,即从恋家的、离散却共生的、熟悉的场域,流动到远离家乡而不能与家人共处的、各族学生共存却心理离散的一个公共的陌生场域(如下图)。

图1 少数民族学生跨界流动的结构

三、教育流动中少数民族大学生的文化适应

文化适应即与文化调适相对应,指在社会适应过程中所采取独特适应的策略和行为。在社会人类学领域,文化适应作为一种社会化或文化过程,是指个体或群体进入到异文化场域中,采取相一致、折中或相反的文化因应策略的过程。当个体或不同文化群体之间产生接触时,文化适应现象便会产生。文化适应的结果是个体或群体的惯常文化模式发生改变,在文化接触中生成新的文化模式。

人类学家赫斯科维茨(Herskovits)早先提出涵化(Acculturation)和濡化(Enculturation)的概念,分析了文化在代际传承与族际互动中的影响,将传承、习得、同化、整合、分化、混合、边缘化等引入文化适应的分析范畴。关于文化适应的心理学、教育学、文化学、社会学的研究也是层出不穷:体质人类学主要从遗传学、生理学、形态学等生命科学角度,探究人类面对不同环境时如何遗传复制或调整心理状态;文化人类学则侧重社会变迁对于人的教育的影响研究,关心个体或群体在不同社会制度、文化传统、价值观念、经济方式、宗教信仰等环境背景中是如何进行文化规训的。如奥格布(Ogub)、本尼迪克特(R.Bennidict)等文化人类学家基于文化模式的概念,建构了调适、同化、边缘、分离四种不同的文化适应策略。美国教育史上的熔炉模式、同化模式、马赛克模式以及马来西亚、印度、加拿大等国的语言教育政策,都试图通过多元与整合取向的教育来提升学生的跨文化适应(Cross-Cultural Adaptation)能力。后殖民主义背景下的高等教育全球化,为促使跨文化流动的青年族群快速融入本土,建构了平等与互助合作的教育方式,如欧盟和东盟为给国际学生提供跨国性的教学资源、全球化知识和就业机会,分别设立了“流动和跨界合作”(Mobility and Cross-Border Cooperation)、“跨界流动教育”(Cross Border Education)等专门机构。

我国学者关于少数民族学生文化适应问题研究始于21世纪初。因“西部大开发战略”、全球化、城镇化,牵引了民族地区社会的巨大变迁,少数民族地区及民族人口发生急剧流动,引起了人口学、社会学、民族学学者的关注,如北大社会学系的马戎教授等。城市少数民族流动问题受到关注较多,包括探讨城市流动族群的劳动就业、经济纠纷、生存与娱乐等社会问题。城市少数民族流动人口子女受教育问题、寄宿制学校少数民族子女文化适应问题、民族地区留守儿童教育问题等,在教育学、教育社会学、教育人类学者群体中被讨论。尤其是民族院校的少数民族大学生的学习、人际交往等受到较多关注。其关切点主要有以下几个方面:一是理论思辨研究。其主要是对国外的文化适应理论、文化适应模式和已有研究进行述评。[7][8][9]二是心理取向的研究。即研究文化适应与其他心理因素关系,立足于文化适应理论、已有量表等对国内少数民族进行调查研究,包括对少数民族大学生的心理适应、学习适应和社会适应的研究[10]。三是文化认同取向的研究。此类研究将民族生文化适应困难之原因归结为文化认同的冲突性[11]。四是实地调查研究。通过问卷的方式对研究对象进行调查研究。五是区域性研究。关注西南、西北、西藏、新疆等地区的少数民族大学生文化适应能力及对策研究。六是经验性研究。

教育人类学家呼吁学校教育重视文化环境对学生成长的影响,为避免少数民族学生在流动中陷入文化诋毁、文化误解、文化宰制、文化冲突的漩涡,帮助其获得更好的学习机会和建构文化适应的路径。全球化、城市化进程中,少数民族流动人口形成滚雪球效应,持续扩展着不同个体或群体间的文化接触面,并点燃了文化冲突与文化适应的双重可能。少数民族大学生作为我国大学生青年群体,具有不同于主体(人口占多数)民族的文化背景,既是一种相对优越的教育资源和布迪厄所说的文化资本,但也可能是一种负文化资本,影响其在教育流动中对文化的理解、认同或适应。于此同时,内地新疆班、西藏班、高校民族班、预科班、少数民族高层次人才培养等多样化的办学形式,不断地改变着少数民族大学生学习和生活的文化空间,致使其流动性不断增强。通过上述民族教育政策执行的微观实践,这些流动的措施将越来越多西北、西南地区的少数民族大学生招入华南沿海开放城市,以提升其学业成就和发展潜能为旨归,以推动教育公平为使命,这是多民族国家建构美好人类共同体的理想教育抉择。然当传统与跨界领域中的异文化基因相遇时,少数民族大学生如何面对突如其来的文化或认同冲突?

(一)地理环境

少数民族大学生同样需要面对的一个问题是,气候适应问题。大部分来自西北干旱地区的少数民族学生初到岭南时,很难适应广州的亚热带季风气候。与四季分明的西北地区相比,华南地区四季如春,夏季湿热多雨,对其生活习惯及身体健康适应产生直接影响。经过一个学期的适应,基本上从不适应调整到逐渐适应。少数民族大学生说到:“来到这里的前几个月,我几乎都在医院打针,就因为不习惯这里的气候,在这几个月(里),我哭过,抱怨过,最终我深刻地理解到了‘忍’这个字的真正意义,我的目的是在这里成功,再回到家乡,不是败在这里的变态气候。”(F-7)对我穿着、饮食产生了很大的影响,还有我以前的生活习惯、时差问题。但后来慢慢改变了生活方式,适应了这里的生活。”(M-2)“现在没有不适应的地方,除了开空调的时间短…… ”(F-5)“除了有点不适应湿热的天气之外,基本没什么影响。”(F-6)

(二)学习适应

少数民族大学生因学习背景差异性较大,有民考民、民考汉等不同教育经历,学习适应方面,面对的主要问题有所差异。

学习的场域。少数民族学生学习的场所主要包括宿舍、图书馆、咖啡店、奶茶店、广州图书馆(新书发布会)等,他们“喜欢和别人一起去,因为会互相影响”“两个人不懂的地方,可以相互讨论”“两个人都不懂的地方,就会产生一种优越感”,也有学生选择去人少的地方,但“自己一个人去学习的时候,就会很容易疲劳”。“在各方面都适应。跟之前的学校比,这里的学校更大,师资更好。就是宿舍有点小,其他没什么不能接受的。”(F-6)

学习的内容。分别在高中和预科及大学阶段存在差异,预科阶段学习的内容包括大学语文、大学英语、大学物理、大学化学、高数、计算机等。虽然知识面是广泛的,但大部分学生对在预科阶段教育表示不满,他们认为预科“教的东西都是之前学过的,又没有什么区别,而且浪费时间,会让自己变得更懒散、不想学习的那种感觉”,或者预科“是没有竞争压力的”,所以“边上课边玩”“读大学后起初适应不了大学的学习生活,因为在高中抓得很严,突然间被放松就不习惯,但后来慢慢改变了生活方式,适应了这里的生活。”(F-5)

(三)语言交流

少数民族大学生在基础教育阶段以“维汉”双语教育为基础,语文用民族语教材,其他科目使用汉语,或者有些文科科目以母语授课,理科科目以汉语授课。他们母语能力较强,基本读完小学即可定型母语的语言习惯,汉语基础较好,尤其是在内地班或预科班就读的学生,汉语水平较高。在学校使用及接触的主要语言方面,则随着环境异变而变动:一是与同民族同学交流时,经常且习惯使用母语维吾尔族语;二是与室友或班级同学交流时,使用普通话; 三是因周边部分同学讲粤语,自己也想试图学会讲粤语,但“因为没有音标,也没有成体系,没有正式的课堂教学,所以很难学”(存在误解);四是英语学习存在一定困难。原因是“大学英语教师全是全英文讲课,根本就听不懂”。语言学习方面,也有学生表示在内地学习后汉语水平获得很大提升。

“我从小学到高三一直当学习委员的,我们那里的教育发展不那么快,所以学校的所有班级都不是双语班,我也是一名上维语班的学生,由于某些原因我从自己的班级调到双语班。虽然汉语成绩不怎么理想,但是其他科目都很好,特别是我们的语文,调班级之后我继续发挥自己的写作能力,我本来要想考的大学是新疆大学的民语言专业,但是由于某些突发情况我考上了广州大学,对汉语不怎么好的学生来说在内地上学是一个突破,现在我过得很好,我差不多都习惯了这里,我上大学的目的就是未来当一名优秀的老师。”(F-7)“读大学后起初适应不了大学的学习生活,因为语言表达成了我最大的困难” “从新疆到G大学的求学经历让我的汉语水平得到提高。”(M-2)

(四)族群互动

家人的互动。少数民族青年对于家庭的依赖及家乡的热爱有着强烈的认同。“离开家乡多年我已经习惯了内地的生活节奏和方式,但家永远是每个人的归宿。在家乡当然有家的味道,在这里自己反而像是过客。以前的学校最喜欢的方面是学校尽力搞一些活动来促进新疆生之间的关系,在那样的环境里很有家的感觉,大学倒不怎么在意这些方面,也许是到了我们自己该解决这问题的年纪。但是也失去了跟父母沟通的能力,跟家乡朋友的感情,失去了学习用新疆的习俗、处世方式的能力。”(F-5)

“(到广州读书)失去了陪年老父母的机会和照顾家里弟弟妹妹的机会。”个案F迪里娜尔· 斯干旦说到:“就是在节假日的时候家在广东的或者附近的同学可能回去跟家人团聚,我们却只能在寒暑假才能回家。”(M-2)对于个案G-F-7来说,离开了家人的照顾,让她能够独立地成长。她说:“现在我们快要上大二了,我已经长大了,现在的我遇到任何困难都不会哭,要坚持找个办法解决问题,每次看到本地的学生每周回一次家,千万不要想家,每次生病躺在床上,还是微笑着跟家人聊视频,每次想吃妈妈亲自做的饭,就擦着眼泪吃饭,每次过节不在家的时候,又会微笑着说朋友圈…… 我真的长大了。”(F-7)

亲人朋友的互动。无论是民族学校或是民汉合校,族群认同的内卷化始终存在,不同民族的学生以小群体的形式建立与发展自己的人际关系,形成形式上多元开放,但实际交往封闭的互动结构。大部分维吾尔族女生偏爱找同学一起逛街、读书会。因为天气太热,他们不想吃辣,有时候与同学结伴去吃“海底捞”火锅。“在学习和同学交往方面没有问题, 我在这里学会了好多东西,学会努力,学会不怕困难等等,这些都是这里的亲人给我教的,我们一起学习,互相帮助,她们都很尊重我们的习俗,在这一方面我很感动,很感谢他们,在生活方面有些问题,但是不大,我都已经解决了,现在我跟这里的本地人一样适应了这里的所有。”(F-7)对于择偶,很多少数民族女大学生存在想找男朋友的愿望,但因“只能找自己民族的男士”,选择面较少,所以基本上没有确定固定的情侣关系。

(五)文化环境

文化适应是需要个体的心理、认知等多方面协调的一个长期过程。文化接触时的文化冲突、文化理解共同存在,有些学生容易适应新的文化,有些学生则适应较困难。当西北文化与广府文化相遇时,可能会有新的文化效应产生。“从内高班到G大学的求学经历,让我感觉到家乡与内地的文化、道德素质、教学质量、社会发展程度的差异。但我喜欢这里的发展程度和各种机会。体验到了不同的世界、不同的文化,让我的生活经历更加丰富多彩。最不能理解和不能接受的是本地同学的饮食习惯,还有公共场合打嗝、擦鼻涕、放屁的习惯,还有在有少数民族同学的场合说粤语。”(F-5)

异文化的接触除了给少数民族大学生带来消极影响或文化冲突感之外,有文化理解存在吗?对其本民族文化会产生什么影响吗?“给我带来最大的收获是学到了可能在新疆学不到的知识,没觉得失去了家乡民族语言或者任何文化的学习。”(F-6)”我20岁才离开了家,离开了家乡所以在与家里人交流,民族语言和文化学习等这些方面都不会失去些什么,而且我在这里学会了坚强,学会了坚持等等,在广州读大学给我带来了很大的影响。”(F-5)

三、教育流动中少数民族大学生的族群认同

认同是一个动态的复杂的心理过程。认同与族群主体的移动密切关联,移动可能固化原有认同,可能改变原有认同。对民族文化、国家、地域等多元主体的认同以及认同的边界是封闭还是开放,将可能对个体在跨文化实践中的适应性产生影响。反之,异动的文化环境及对异文化环境的适应程度会影响个体的认同取向与结构。认同会随着社会环境的变化产生游移,但是始终会有一个相对较稳定的凝聚力,如民族精神、宗教信仰、纳粹主义,对民族图腾的崇拜,对国家的忠诚,或对天皇的效忠等,这些都是认同生成的因素。Madan Sarup认为,“认同不是自由漂浮的,各种认同要受到边界和疆界的影响。”[12]个体通过对抗、区分、选择等多种方式来强化认同边界。民族的生成本身是认同的过程。民族认同是共同体成员对于自我身份的归属认同,并在共同体外部的排他性刺激下得到自我身份的确定。本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)所指的民族是想象的共同体,这种想象融合了认同的过程。马克思主义者阐释的民族是指具有共同语言、心理、文化和地域的社会共同体,其认同实质是对社会共同体的共同性与共通性的肯定、接纳与确认,但这种认同最终会随着民族的消亡而消除。民族认同之复杂,在于多重认同边界的不确定性和动态性以及掺杂了生物遗传、文化、经济、政治、教育等多元因素的影响。教育在民族认同中具有强大的功能机制,被视为民族国家的边界。[13]少数民族大学生在跨文化中接受高等教育,与异文化接触,其民族认同受到外部环境因素和内在心理调节机制的影响,其表征各有不同,不同文化心理基础或不同出发点的认同,对少数民族学生的适应会产生影响。

(一)基于民族文化的原生性认同与国家利益的建构性认同

现代国家基本为民族国家,基本没有完全为单一民族的国家。多民族国家的社会成员在意识形态教育和国族建构中常面临多元身份认同问题,有时候因为找不到自我的身份而处于自我身份冲突的矛盾境地。一是血缘民族主义取向的民族认同,强调民族的血缘同一性,认同族群内部血缘、基因,本质上是部落主义的复归;二是文化民族主义取向的民族认同,强调民族文化的主体性,认同本民族文化及中华文化,在多元一体格局的架构下认同中国文化;三是政治民族主义取向的民族认同,要求民族成员认同自己作为国族之一员,并对国家宪法的忠诚。[14]作为多民族国家,少数民族大学生与汉族学生同样都要面对这个认祖归宗的双重性问题。当中华民族、炎黄子孙等具有建构性和整合性的民族概念已经被汉民族内化之后,其双重认同问题几乎被排除,而对于如维吾尔族、俄罗斯族、哈萨克族等少数民族而言,要在本民族的历史传统里或不同于家乡文化的环境里,通过身体实践和历史记忆的重塑,走向文化自觉。

(二)基于“我是谁”的个体认同与“我们是谁”的集体认同

个体认同是对“我是谁”的甄别,集体认同是对“我们是谁”的裁定。从个体认同到集体认同,即从“我”到“我们”的过程。个体对于民族集体身份的认同,是根据集体成员的身份来审视自己,按照集体的生活习惯、信仰、仪式等来行动,甚至包括着装等都需要坚持与集体一致。少数民族大学生偏向于个体认同,个体则会较少考虑集体因素,在文化心理上较少受到集体文化影响,偏向依据个体的兴趣、偏好、认知和意志来认定自我的身份和价值。如果少数民族大学生偏向于集体认同,个体可能受外在文化环境因素影响较大,个体的文化心理趋向于遵循集体主义的原则,学校、地域、民族、国家等可能是其优先认同的符号。当认同成为一种可选择的变量时,它会受认同差异影响,而影响不同个体之文化适应程度。个体认同通常与集体认同交叉存在,受到集体认同的潜在影响,并共同影响学生对待外在文化符号系统的行为和心理反应。迁徙到广州地区学习的少数民族大学生,尤其是维吾尔族、哈萨克族学生,因其文化表征与主流民族文化的差异性较大,经常被“陌生化”对待,在这种强烈的文化反差情境中,其个体的民族性一方面得以更加彰显,强化了个体的民族认同,另一方面对民族认同持有一定的克制。譬如有学生对于为何禁止在校内佩戴头巾表示不太理解。

(三)基于熟人社会的开放性认同与陌生社会的封闭性认同

对于不同个体而言,民族认同的意义是不同的,有些视之为谋生、权力、利益获取的工具,可以根据个体需要而更改、变动,具有一定的收缩性和开放性;有些视之为牢不可摧的精神信仰,通过固化自我的差异性或与他者的抵抗,在不同族群间建立封闭的高墙,表现为一定的保守性和封闭性。从F-14的朋友圈来看,7条微信动态,5条转发了用母语写的文章,在转发评论中使用了罗马字母表示,而非汉语,其中2条动态则使用汉语表达,分别表达的是“分别”状态中的“友情”和“家乡情”。“恋家情结”和语言空间反映了少数民族大学生私人空间的封闭性和半开放性,并进一步导致少数民族青年族群认同的内卷化。

四、教育流动中少数民族大学生文化适应和族群认同的境况

(一)少数民族大学生青年教育流动的归因分析

第一,制度干预与民族文化价值教育。我国现行的民族教育政策有两类,一类是优惠性政策,一类是特殊性政策。其中对少数民族学生的流动起关键作用的政策,包括以内地西藏班、新疆高中班、高校民族班、少数民族预科班、少数民族高层次人才培养等为办学形式的相关政策。这些政策既是特殊性政策,也包涵了如高考降分录取等优惠性政策,为少数民族大学生共享优质的高等教育资源创设了可能。作为国家主导实施的民族教育政策,的确让越来越多像个案中的少数民族青年有更多机会到都市或世界各地接受各种形式的教育。为确保少数民族大学生更好地适应跨文化的学习生活,国家民委、教育部还特别出台了《学校民族团结教育规划纲要(试行)》(2009),推动民族团结教育在全国中小学实施,促进各族学生了解不同的民族文化和中华民族的整体文化,推动彼此的认知和理解。《国务院关于加快发展民族教育的决定》(2015)第六条指陈:“促进各族学生交往交流交融”“促进内地民族班学生尽快融入当地学习、生活。”第七条进一步指出要“促进各民族文化交融创新”“充分发挥教育在各民族文化交融创新中的基础性作用”“鼓励支持普通高校、职业院校加强与文化企事业单位合作,将民族优秀文化列入学科专业,开展教学和研究。”

制定民族教育政策的初衷主要基于对利益相关者的教育权益的维护,但在制定、实施层面面临操作性困境[15],执行中可能会遭受不同利益主体的抵抗。一方面,优惠性民族教育政策的理论基础主要是公平理论、均衡理论、和谐理论[16],被认为是促进教育公平和均衡发展的保障策略,其功能在于调节东西部教育资源的不均衡、促进不同民族之教育公平和各民族未来生活实践之和谐。鼓励性政策的理论基础是民族文化多样性和文化价值,有利于促进民族文化和语言的传承和保护,实施多元文化教育和跨文化教育。有学者指出:“加强对少数民族学生的国家认同教育,使民族教育政策在承认并尊重差异的同时,倡导并强化认同,这样的教育培养出来的人才,不仅能够适应民族地区发展的需要,更能适应整个中国社会和国际社会发展的需要具有国家公民意识和国际化视野,民族教育的理想才能得以实现。”另一方面,则遭到持反对意见者的诟病,认为“以东补西”是新的不公平,占据了东部有限的教育资源,摊薄了东部教育水平,可谓削足适履。诸如位于北京的中央民族大学附属中学就因高考录取名额的分配问题而备受争议,因为它在打破全国招生系统平衡链的同时,重构了北京地区本地教育资源分配的公平性问题。另外遭遇多元文化主义、后殖民主义者的批判,认为边疆的少数民族学生离开乡土和家园,到内地就学,不仅是一种内部殖民式的文化隔离,类似于美国的“巴士计划”,切断了其文化生活的惯域(habitu domains),剥夺了其文化资本,原有的文化优势翻转为影响新文化环境适应的不利因素,生长被迫停滞乃至中断。

第二,社会变迁和个体认知。大传统背景下社会世界的变迁和小传统背景下个体经验的选择,是影响少数民族大学生教育流动的双重因素。传统社会的流动主要受到自然灾害、朝代更替、国家版图变更、战争等因素的影响。现代社会中,殖民扩张、现代化、工业化、全球化等是社会流动的主要推动力。经济全球化和高等教育国际化是国际学生流动的宏观背景[17]。在教育领域,传统的流动主要归因于科举制度。“进京赶考”作为主要的人才选拔机制,激励了受教育者的迁徙。考试之后的官员册封制度,学而优则仕的民间教育信仰体系,则推动了中国传统乡绅社会的阶层流动和人才分流。相较于中国高等教育,西方的跨界流动教育有更早的传统,尤其是中世纪大学的兴起,吸引了英国、法国、意大利等诸多欧洲国家的师生流动。中国少数民族大学生的流动主要是在现代化、高等教育大众化、国家民族教育政策调整等大背景下产生的新趋势。

本研究中的少数民族大学生在社会变迁过程中的流动有两种选择:

一是迁出原乡。城市化和全球化进程中,少数民族流动人口与日俱增。越来越多的少数民族学生跟随家人从山地、高原或其他偏远地区迁入到开放的大城市,甚至移民到其他国家。如大量延边朝鲜族自治州的青年人往山东青岛、北京望京地区、韩国等地移居。这一趋势在沿海发达地区表现尤为显著,因商贸旅游、工作机会、收入和社会福利等因素,吸引了大量的少数民族群体和青年民族学生。个案M-3提到,广州让他“看到了以前没有看到的,大开眼界了”。他毕业后想留在广州工作,“因为大城市有大城市的特点”。

二是回迁原乡。少数民族大学生毕业后为何要回迁?部分学生鉴于恋家情结、服务家乡、文化和地域认同等多重目的考虑,则选择毕业后迁回家乡工作。“来大学是想之后能有一份稳定又好的工作,不再依赖父母。”(F-1)毕业后,“想要回家乡,为家乡的发展助一臂之力”。(M-4)或者“毕业后回家乡找份工作,过安逸的生活。”(F-6)回家对于少数民族青年大学生来说,是一件非常重要而急迫的事情,即便是高学历者,同样表现出深厚的家乡认同情结,表示一定要回到新疆的家乡工作的取向。

(二)教育流动中少数民族大学生青年文化适应的策略

第一,生存价值取向的文化适应。个体认同往往取决于个人的成长经历与记忆,家乡文化,包括在地的族群文化型塑着个体的文化心理。如所周知,教育是个体从初期到预备,再到成熟的社会化的过程,从幼年时期培养起来的生活技能、语言交流能力,成为少数民族大学生未来在社会中生存的重要文化资本。流动对于他们来说,只是暂时性的移动,只为获得未来发展的基础条件,而无论要适应的场域条件如何。“我是从新疆到南昌预科一年再到广州的,其实一开始不习惯,不习惯广州的气候,不习惯一个人吃饭,一个人承受各种压力,不习惯上课速度,大一上学期就这样糊涂地过了一半,后来慢慢地开始习惯,习惯了这里闷热的天气,还交了很多朋友,学习成绩越来越进步,班里跟同学主动聊天,跟老师们提问,跟舍友们出去玩儿,参加各种社团活动,现在慢慢地进步,慢慢地调整自己的各种不足, 慢慢地习惯这个城市。”(F-9)

第二,工具价值取向的文化适应。高校与城市一样,对于部分候鸟来说,只是一种满足现时生存或发展需要的工具。为了见世面、开眼界、学知识、拿文凭等,任何的目的不是为了内心深处那个终极意义上的目的。对于少数民族大学生来说,在广州短暂的数年停留,只不过是“归家陪伴父母和兄弟姐妹”“习得知识造福家乡”“找到民族认同”“出国留学”等“更重要”或“更有意义”的目的的手段。“广州是中国最发展的城市之一,所以在经济等各方面的发展可能都比新疆好,在广州可能会有更大的发展空间。没什么不能理解或不能接受的事。但毕业后会回新疆。因为第一,我们吃的是清真的食物,如果留在内地可能在饮食方面有点困难,然而在内地很多人甚至不知道什么是清真的食物。第二,新疆的气候是非常干燥的,常年生活在干燥的环境里已经习惯了,再者就是新疆四季分明,不是一直都那么热。所以不是很能适应这里湿热的气候环境。”(F-6)

第三,认同价值取向的文化适应。离家到归家,少数民族大学经过4年或7年的锻造,选择回到家乡就业或创业,乃至待业,对于其自身来说,意味着一种前所未有的超越性和优越感。再次返乡已不再是当初的生存的满足,而是一种精神的满足感。找回原有个体历史文化的记忆,留在本土,贡献自己,一方面是少数民族大学生就业的实用主义价值取向的选择,另一方面是其价值超越的具体表征,主体性作用及文化资本在其中发挥关键性作用。生于本土、长于本土的人来说,“回归”是一种常理,而对于背井离乡的人来说,则是一次再体验、再适应。“各地都有自己的特点没有不能接受的,我们家乡很美丽,不管我在哪里我家乡是唯一的,广州是一个发达的城市,在这里最有吸引力的是文明礼貌的人们,这里的人都很文明。我现在已经开始喜欢上广州了,希望以后的三年里广州变成我舍不得离开的第二家乡”“如果有机会的话我可能在这里工作几年,但是不能留在这里。我想回家,跟我父母一起生活,在家乡发挥我的能力给家乡加一份力量。”(F-7)

(三)教育流动中少数民族大学生青年族群认同的归因

族群认同的内卷化是指在外部扩张及变化被锁定和约束的情况下转向内部的精细化发展过程[18]。这一概念②用于民族认同过程,是指“该过程主要表现为少数民族流动人口群体认同的内卷化和城市生活的隔离化,他们只生活在自己的圈子中和有限的空间里,在生活和社会交往上与城市居民和城市社会没有联系,更不能分享日趋丰富的城市公共生活”[19]。根据以上叙述,我们可以看到少数民族学生的流动在生成新的教育空间,虽然这种新生产的空间的变异程度是局部而微小的,但它给学生的学习和生活带来困惑,尤其是少数民族学生群体需要面临语言、饮食、气候、心理等方面的文化再适应的问题。学校教育者则要试图建构有利于民汉学生互动交流和彼此适应的公共文化空间,以建构平等、团结的校园图景。如前所述,从少数民族大学生流动的空间结构来看,地理空间结构是从边缘到中心,但从文化心理结构来看,则是从中心到边缘。两者是不对称的。虽然可流动的空间在不断延伸,然而身份归属却愈加迷惘,这是少数民族大学生产生矛盾心理的根源,也是文化适应的症结所在。

五、教育流动中少数民族大学生文化适应和族群认同的策略分析

马克斯·韦伯(Max Weber)将社会行动的理性分为工具理性与价值理性。他将工具理性支配下的社会行动视为目的合理性行动,借助于目的、手段和后果的测算来决定其行动。价值理性支配下的社会行动则是价值合理性行动。工具理性决定于对客体在环境中的表现和客体表现的预期,行动者会把这些预期用作条件或手段,以实现自身的理性追求和特定目标,价值理性不计后果遵从某种价值理念[20],对心理和精神的需求,认为“主体对某种包含在特定行为中的无条件的内在价值的自觉信仰,无论这种价值是伦理的、美学的、宗教的还是其他的什么东西,主体只追求这种行为本身,而不管成功与否。”[21]

第一,基于理性交往的文化适应。文化适应作为一种理性行动,不是狭隘地指少数民族学生对异文化的妥协或屈从,也并非对主流文化的无奈接受,更不是偏狭地指文化霸权支配下的同化。尽管他具有改变、调整和迎合的取向,但更多彰显的是文化选择的理性。人被定义为“两脚直立没有羽毛的动物”(柏拉图),再到被定义为“符号的动物”(卡西尔),再到“天生的政治(理性)动物”(亚里士多德),再到“制造和使用工具的动物”,人的认知与行动受到感性和理性的共同支配。少数民族青年对异文化环境的认知、理解、接纳或排斥、认同或反抗,受其体验中的情感、态度、价值观等因素的影响,也受到其知识结构、判断、推理、分析、综合等理性能力的影响。

少数民族大学生面对多种选择的时候,固然会作出符合切实需要的理性选择与文化调适行动,可能是工具理性,抑或价值理性。除了具有强烈的民族文化认同感之外,在求学的过程中,需要更多的工具和价值理性行动,包括学习现代社会的知识、主流社会的文化知识,传承民族文化而实现个人价值。通过学习现代科技,能够找到一份高收入的工作,则需要更多的实践理性;通过跨越空间和异文化场域的学习,获得新知识,再回到家乡,则是一种将高等教育视为“归家”的工具,则需要更多的工具理性。回到家乡(homeland),意味着回到“母文化”,他是一个“熟悉-熟悉的陌生化-熟悉”的过程,个体的文化资本在流动的过程中最大化。

理性并非总能维持个体文化适应的独立自主性,还受到权力因素的影响。教育作为国家权力的边界。文化的调适成为拉近国民教育与国家权力的结构性距离的手段。一方面,国家为培养具有国族意识、国家认同和中华民族认同而作的教育实践得到安排,另一方面少数民族学生作为个体获得了生存的文化资本与发展空间。譬如规训者为强化意识形态教育而淡化宗教仪式,而仪式的剥夺意味着权力的失衡,适应被迫中断。美国“巴士计划”将印第安学童从原住民族居住地接送到城镇学习,表面上看是为促进原住民族教育机会的公平与正义,提升其入学机会,增长其文化知识,但众所周知,这在美国民权运动史上被质疑。权力关系支配下的文化适应策略,并不带来绝对的平等与正义,有时候意味着对乡土文化、民族文化、母语的剥夺,适应只不过是权力不对等条件下现代化、主流化、同化的工具。我国的民族班、内地班等民族教育政策与美国相比有根本性的差异,主要在于我国的少数民族青年,享有充分的自主权与保障体系,充分尊重个体“是否、何时、何地、以何方式”接受任何一种非连续性的教育,教育制度与机构只是一个服务的主体,而不是以强力控制。

第二,基于需要的适应性族群认同。生态系统理论的现象学变式理论认为,适应性认同(emergent identity)是指“在各种情境经历中个体是怎样来看待自己的。在采用应对策略的同时,个体的自我评价在继续,那些对自我发展有价值的应对策略被保存下来,并逐渐成为稳定的应对反应,适应性认同由此形成”[22]。血缘、扎根的历史记忆、语言、宗教、习俗等是族群认同的必要条件,但由于自然环境、双语教育、生活方式、宗教政策(宗教与学校教育相分离的教育政策)的变更,使得少数民族大学生不得不考虑所在场域的生态文化环境,从而调整适应策略,如改变北方的沐浴的习惯,养成南方每天洗澡去除汗渍的习惯等。读大学意味着少数民族青年的人生发展规划的再构,有机会重新选择生存和发展的外部环境。他们在流动的教育空间里文化切换,弹性使用多种文化模式,采取文化套用的方式或工具适应的模式,理性对待家乡文化、民族文化、城市文化、主流文化等,从而在模糊的认同边界中找到自我的个体认同。

简言之,少数民族大学生青年通过教育流动实现高等教育的体验,其在地理、物理空间上发生了事实上的改变,而受制于民族文化认同的影响,并未作出心理层面上的根本性调适,于是在文化心理上表现出一定的理性适应策略。在此适应过程中,鉴于文化及认知的差异性,在异质文化间表现出文化适应的内卷化,而在族群内部则表现出文化适应的默契,从而勾勒出半开放半封闭的流动空间图式,最终在这种文化切换的场景中实现文化自觉。

注释:

①经过10次扩招年招生规模已由2000年的1000人扩大到2015年的9880人(2015年报考人数已达到近4.1万人),已累计完成16届8.02万人的招生任务,在校生规模达到3.7万人,学生分布在全国14个省市的45个城市93所办班学校。内高班招生坚持向农牧民子女倾斜,至2015年农牧民子女录取比例达到并稳定在77%。2014至2015年,已有12届近3.9万余名内高班学生毕业,其中95%以上的毕业生顺利升入内地高校学习,取得了良好的培养效果。目前,已有7届1.8万余名内高班大学生顺利毕业,其中部分毕业生在内地实现了就业,大部分毕业生选择回疆就业,并通过公务员招考、事业单位招聘和自主择业等多种途径,充实到自治区的各行各业和基层部门中。——数据源:郭关朋:新疆内高班吉本情况:http://www.xjban.com/xjbxin/hmzc/negb/jbqk/2015/92283.htm,新疆维吾尔自治区教育管理信息中心,2015年10月23日。

②该概念最初由人类学家格尔茨提出,原指在土地有限的情况下,增长的劳动力仍不断进入农业生产过程。后来杜赞奇(Prasenjit Duara)对其加以利用,用来指一种社会或文化在某一阶段达到某种确定的发展形式或模式后,就停滞不前或无法转换成另一种高级模式。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.2016年教育数据统计[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytj

sj2016/.

[2]腾星.文化变迁与双语教育——凉山彝族社区教育人类学的田野工作与文本撰述[M].北京:教育科学出版社,2001.

[3]袁同凯.走进竹篱教室:土瑶学校教育的民族志研究[M].天津:天津人民出版社,2004.

[4]张慧真.教育与族群认同:贵州石门坎苗族的个案研究[M].北京:民族出版社,2009.

[5]司洪昌.嵌入村庄的学校:仁村教育的历史人类学探究[M].北京:教育科学出版社,2010.

[6][挪威]弗雷德里克·巴斯.族群与边界——文化差异下的社会组织[M].北京:商务印刷馆,2014.

[7]陈慧,牟洪生,朱敏.跨文化适应影响因素研究述评[J].心理科学进展,2003(6).

[8]王亚鹏,李慧.少数民族的文化适应及其研究[J].集美大学学报(教育科学版),2004(1).

[9]余伟,郑钢.跨文化心理学中的文化适应研究[J].心理科学进展,2005(6).

[10]胡兴旺,蔡笑岳,吴睿明,等.白马藏族初中学生文化适应和智力水平的关系[J].心理学报,2005(4).

[11]李雯楠.基于汉文化为主体的少数民族大学生适应性探究[J].科技资讯,2015,13(15).

[12]SARUP M.Home and identity.In G.Robertson & L.Tickner & J.Bird & B.Curtis & T.Putnam(Eds.).Travellers’ tales:Narratives of home and displacement.London:Routledge,1994:93-104.

[13][英]厄内斯特·盖尔纳.民族与民族主义[M].韩红,译.北京:中央编译出版社,2002.

[14][德]扬-维尔纳·米勒.宪政爱国主义[M].邓晓菁,译.北京:商务印书馆出版社,2012.

[15]孙德刚.多元文化共存下的民族教育政策定位研究[J].贵州民族研究,2015,36(7).

[16]王鉴.论我国民族教育的特殊性及其政策支持[J].学术探索,2010(5).

[17]MEI LI & MARK BRAY,Cross-border owe of students for higher education:Push-pull factors and motivations of mainland Chinese students in Hong Kong and Macau,Higher Education 2007(53):791-818.

[18]刘世定,邱泽奇.“内卷化”概念辨析[J].社会学研究,2004(5).

[19]陈云.少数民族流动人口城市融入中的排斥与内卷[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2008(4).

[20]王彩云,郑超.价值理性和工具理性及其方法论意义[J].济南大学学报(社会科学版),2014(2).

[21]涂一龙,鲍梦若.超越工具理性:我国户籍制度改革的实践反思[J].华中师范大学学报(人文社科版),2016(4).

[22]范兴华.流动儿童歧视知觉与社会文化适应:社会支持和社会认同的作用[J].心理学报,2012(5).

责任编辑:周杰