摘 要:语言对个体身份认同的构建具有重要影响。语言使用的动态性与操作性决定语言与认同的关系并非既定的或排他的。在我国各民族交往交流交融不断加深的背景下,一方面少数民族兼用或转用国家通用语并不代表对本民族语言文化认同的弱化或消失;另一方面,兼用或转用国家通用语也不单纯是一种工具性实践。同时,还伴有文化融合与民族融合的特点。客观认识语言与社会发展规律,辩证思考民族语言与国家通用语之间的关系问题,是推动各民族共同繁荣,铸牢中华民族共同体意识的重要条件。

关键词:语言使用;身份认同;构建论;民族语言;国家通用语;民族交融

当前,语言使用的“马太效应”日益凸显,语言兼用、语言转用与认同构建的问题已引起人们的广泛关注。理论上,学界关于语言使用与身份认同关系的研究一直存在争议,语言使用的改变是否必然会引起身份认同发生变化?身份认同的构建是否需要语言作为必要条件?语言使用与身份认同的关系在不同的社会条件下又是如何发生变化的?学者对上述问题的不同回答一方面反映了不同时期社会环境及人们语言观的差异,另一方面也充分体现出语言因素在身份认同构建过程中的复杂性和动态性。本文基于笔者在民族地区收集的第一手调查资料,结合“构建论”的分析范式,通过个案研究的方法呈现了语言使用对于身份认同构建的特殊机制和作用,并借此进一步探讨了民族语言的发展和传承及其与国家通用语之间的关系问题。

一、语言使用与身份认同:争议、理论和研究转向

语言经常被视为最能体现身份特征的指标之一。韩礼德曾说:“如果不考虑社会人,我们似乎根本不可能探讨语言,因为语言是人与人之间交流的手段。离开了社会环境,我们还能从别的方面探讨语言吗?”[1]语言作为人与人、人与社会之间最为重要的沟通媒介,其三种特性———工具性、思维性和符号性渗透在社会生活中的各个方面。由此,人们也总是将语言差异视为个体或群体差异的重要标志。

同时,语言之于社会人不仅在于外部表征,更是一种内心图示:“语言体现了人们对于某一群体认知,传达了对群体文化的热爱,母语最能合适地表达和描述与孩提时代有关的、记忆深处的故事,同时也是一种描绘‘落叶归根’这一人们心灵深处所蕴藏的图景的画笔。”[2]

关于语言使用与身份认同的关系,却一直存在争议。一种观点认为,语言既然体现着人们的信仰、思维与价值观念,个体或群体本身的认同也理所当然地存在于此语言中并通过其构建起来,从而语言的变化必然影响认同的变化。乔姆斯基的语言学研究在此类观点的形成中发挥了理论基础的作用,即“人类语言的拥有跟心智结构的特定类型有关,而不单单跟更为高级的智力有关”[3]。如费什曼所言:“许多复兴和创造都是基于语言而完成的,民族认同通过语言和符号系统被赋予意义和表达出来。同时,与语言联系紧密的政府部门、教育系统、文学艺术、经济机构等在现代社会中都被赋予了民族的标签。”[4]语言的变化与身份认同的改变是一个共时的过程,语言会影响到身份认同的形成,身份认同的变化也会影响到语言态度和语言使用。也正是依据类似观点,民族经常被视为一种共享着相同的语言、文化和历史的人类共同体。

另一种观点则认为,语言与身份认同之间的关系是模糊不清的。许多研究者发现,语言并不是认同的基础组成部分,一些群体在语言转用后依旧保持着对民族文化的认同,语言则往往被强调符号性与情感性的价值。首先,宗教、政治关系、经济、社会阶层等因素比语言更能促使民族认同的发生。“在以色列和巴基斯坦,尽管民族主义的产生是同时基于宗教和语言两个方面,但宗教却在其中发挥了最重要的作用;克罗地亚的民族主义是基于社会经济与宗教两方面的共同作用而产生,克罗地亚人重新强调语言的差异是在民族主义发生之后才出现的。”[5]其次,语言与族属之间既存在“一族一语”的一致性现象,也存在“一族多语”或“多族一语”的变异性,使得语言与身份认同的表达变得更为复杂与多样。“德语同时被德国人、奥地利人和部分瑞士人三种语言群体作为民族主义的表达工具;在爱国主义或民族主义的表现中,对于故乡、土地、生活环境、亲族的依恋往往可以用多种语言进行表达。”[6]最后,“以群体认同的延续为基础的文化复兴也可以在语言转用的情况下进行,如美裔犹太人、爱尔兰人、苏格兰人的案例等”[7]。总之,语言使用的变化与身份认同的构建并不是既定的或排他的。

20世纪50年代中期,社会语言学的兴起和发展为语言学的研究打开了新的思路,让人们对语言与社会有了新的认识。虽然社会语言学的研究重心仍然偏向语言学的范畴,但是,它为学者在社会交往背景下重新理解语言与认同的关系提供了重要的研究范式转向———从“存在论”逐渐转向“构建论”。具体包括:第一,从过去将语言视为认同的附属物转向将语言视为认同活动中一种重要的、直接的经验行为。第二,从将语言视为一种决定言说者生活诸多内容的封闭结构,转向将语言视为言说者可自我控制与利用的事物。第三,最为重要的是,从将语言与认同之间的关系视为既定的、自然的视角,转向一种将其视为构建的、操作的、动态变化的视角①。

在构建论影响下,语言首先被视为“构建的工具”,也是一种围绕着象征符号与价值观念对群体的情感进行动员的重要力量。在此基础上,国外学者提出了“民族-语言”认同理论,即“当民族认同对于个体来说变得重要之时,个体往往会通过语言差异标榜自己,努力创造出一种积极的社会认同以不断加强自尊……在与其他语言群体交流时,个体会给予本族语很高的评价,并在交流中通过语音、对话方式等语言策略突出本族语的特点”[8]。不断被修正和扩充的“民族-语言”认同理论主要被用于语言民族主义、语言冲突等研究内容的分析。有学者曾指出:“在多民族国家中,作为民族文化主要载体的语言往往是导致民族冲突的重要原因之一,语言与民族情感相联系所构建的语言民族主义是不可低估的。”[9]也有学者认为,“语言差异”并非与“民族差异”对等,在某些情况下,语言的差异更加凸显了“乡村-城市”、“地方-全球”和社会阶层的差异[10]。例如在东欧,被其所处国家的文化所同化的中产阶级犹太人往往说该国的语言,而那些处于社会下层的犹太人,却倾向于说依地语。“语言通常被认为是一个政治社区的象征,因此政治社区本身的认同也是存在于此语言中并通过其创建起来。”[11]这一点充分体现了语言作为一种构建工具在社会互动中所扮演的重要角色。

从构建论的视角对语言使用与身份认同进行分析,不仅能够在一定程度上调和关于这一问题研究的二元对立,避免在争论中走向迷失。同时,也能够结合群体文化、政治权利、经济利益、地方知识等诸多社会因素将语言纳入一个更为宏观的分析层面,对相关问题进行多维度、立体化的考察。

二、差异与共生:一个藏族家庭的个案考察

家庭语言是社会语言生活的基础组成部分,以家庭为基本单位的语言使用研究在社会语言学中具有重要意义。家庭成员的语言变化不仅受到教育环境、社区环境等宏观社会因素的影响,同时也会受到族际通婚、亲族关系、家庭观念等家庭内部环境的影响。语言在家庭内部的使用和传承具有系统性的特征,对于家庭成员语言使用情况的透视,是分析个体身份构建的重要途径。

(一)个案背景介绍

C家庭是甘肃天祝藏族自治县(以下称“天祝县”)的一户藏族家庭。天祝县是典型的多民族杂居区,长期居住着藏族、汉族、土族、回族、蒙古族等20多个民族,其中藏族占当地人口的33%左右②。藏族人口在这一区域的分布较广,过去主要生活在以牧业为主的草场地区,近些年开始向城镇及周边地区迁移。长期以来,该区域内各民族一直保持着良好的民族关系,曾被国务院评为全国民族团结进步模范集体,是中华民族大家庭和谐共处的一个缩影与典范。各民族交流交往交融及开放的社会环境,使得区域内多数藏族居民已转用或兼用国家通用语。

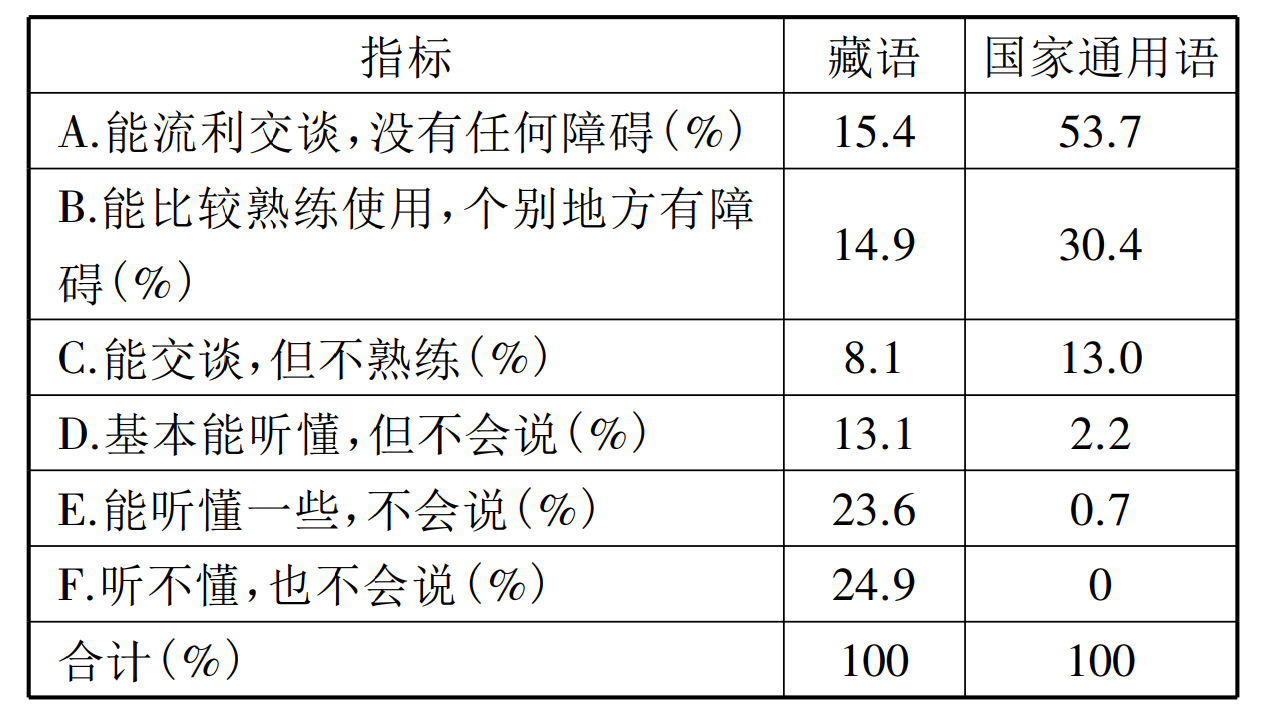

表1天祝县藏族居民语言使用能力(N=466)③

就日常语言使用而言,国家通用语在天祝县已成为当地的“强势语言”④,被广泛应用在社区、市场、政府单位、学校、卫生所等公共场域,藏语的使用范围则主要集中在寺院、家庭等特殊语域中。但是,藏语在日常使用中的“弱势”并不意味着语言人对本族语的不认同。事实上,部分民族成员已经表现出对语言问题的特别关注,并反映在行动、认知和情感等多个方面。

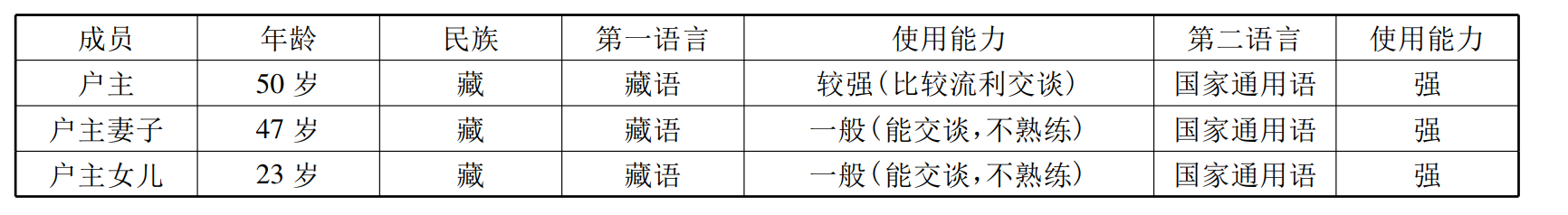

C家庭的户主及其妻子均是天祝县政府机关的公务员,女儿在外省大学就读本科。虽然C家庭处于以国家通用语使用为主的语言大环境中,但从表2可以看出,目前三位家庭成员在不同程度上均保持着一定的藏语使用能力。

C家庭的户主在天祝县从事民族宗教工作,平时会处理与藏语、藏文相关的工作事务,一直保持着较强的藏语水平。户主女儿的第一语言为藏语,从小在牧区长大,6岁之前不会讲国家通用语。自读小学起,女儿与同学之间全部使用国家通用语进行交流,在很大程度上改变了其语言习惯与语言能力。

表2 家庭成员基本信息

对C家庭的个案考察,主要以户主女儿为研究对象,其语言使用情况随着时间的推移不断发生着改变。在这一过程中,以时间呈现或标记研究对象的语言变化,实质上体现出的是随着语言人所处社会网络或所接触社会群体的变化,相应的语言环境对个人语言实践的作用或影响。另外,较为明显的是,语言人在不同阶段语言使用的变化,也往往伴随着语言态度或语言认同的改变,这一轨迹与语言人民族意识的产生、社会网络的构建及身份认同的形成具有诸多联系。

(二)语言使用与藏民族意识的产生

根据户主妻子介绍,女儿6岁之前主要在牧区生活,与家庭中的亲人以及周围的邻居、玩伴都使用藏语进行交流。随后,由于户主的工作地点发生变动,C家庭便搬至其他乡镇居住,女儿在新环境中就读小学,其语言行为和语言态度也相应地发生了变化。

女儿:我记得那会儿上小学,我就坐在学校门口哭着等我爸接我回家。我爸问我怎么了,我就说学校里的小朋友都不和我玩,他问为什么,我就说因为我说藏语,人家都听不懂。那时就感觉“羞羞的”,后来我就慢慢和同学讲汉语(国家通用语)⑤了……不过在家里,我爸妈有时候还是和我讲一些藏语的语言行为的改变并没有影响语言人民族意识的产生。户主女儿最初“感悟”到语言与民族之间的密切联系,是在就读高中期间。她并没有像其他藏族学生一样在家乡的民族中学读书,由于家庭因素,其三年的高中生活是在省会城市度过的。对于户主女儿来说,离开家乡不仅意味着完全脱离了使用藏语的环境,同时也意味着她的成长受到本族文化、习俗等因素影响的减弱。但实际情况却是,这一转变非但没有削弱她的民族认同感,反而逐渐构建起她对语言与民族之间关系的新认识。

女儿:在外地的班里都没有藏族,他们(同学)都会对我的名字好奇,因为很特殊嘛。现在回想起来就是在那个环境里,别人知道你是藏族,就会认为你也懂一些本民族的文化、传说什么的。你给他们讲的时候,尤其是一些特殊的藏语词汇,人家都很“好奇”。

从外部环境看,语言是一种象征符号,它同时具有两种社会功能。一是用于区别不同民族或群体的重要特征,二是讲某种语言的人会自然被他人视为一种对特定文化的归属。语言的象征功能在不同民族相互接触的时候便会显现出来,特别是当语言作为描绘儿时的回忆、勾勒特殊的文化图景以及表达内心深层次的情感时,语言对于民族身份的塑造便体现出重要的作用。

对于户主女儿来说,语言文化在一个更大的外部环境下不断起着塑造民族身份的作用。首先,赋予或使用名字是通过语言建立认同的最有效方式。它一方面将语言人和某一特定的文化群体联系起来;另一方面,当一个人被问起其姓名含义的时候,很多人会有一段冗长、复杂的叙述———关于他个人的生命历程或是父母的期望与情感,对于具有特定文化的群体更是如此。

其次,语言人通过本族语进行思维或讲述某些事件与故事的时候,其家乡、亲人、友人也会在这些描述中得以体现。这一活动不断地提醒着语言人———他们是谁?从哪里来?亲族网络在何方?在转述关于自己家乡的山河、圣地、事件的时候,各类事物的出现唤起了语言人的集体记忆,同时使之持久地保存与传递,并通过语言赋予其鲜明的色彩。在不同民族的接触中,通过语言所描述的各种事物不断地构建与维系着语言人的民族身份。对于那些离开了家乡或故土的人来说,语言对身份塑造的影响会比那些依旧生活在故土的语言人更为明显。不同的语言所带来的差异感和神秘感在某些时候也会呈现出较为明显的文化边界,在这种情况下,语言人对本族语的认同态度便会凸显出来。

从本民族内部来看,语言不仅是一种交流工具,规范、熟练地使用本族语更是族内的地位象征。

女儿:因为我妈妈那边家族的人比较多,每年过年的时候都要聚在一起。在我们小的这一辈,我的藏语还可以,过年的时候大家也都想让我主持(家庭聚会),而且会有一些仪式,会不会藏语在那个时候就很关键。我妈妈的家族,他们比较重视这些。所以到了寒假我一回家,我妈就会催着我练藏语。

对本族语的使用不仅在一定程度上反映出语言人的民族意识和民族情感,更体现着民族成员的家庭背景,而这种由家庭背景所影响的亲族关系本身又是影响民族意识构建的重要因素。同时也应看到,语言一方面对于民族意识的产生具有非常重要的意义;但另一方面,语言也并不是唤起民族意识的唯一力量。语言有时需要与民族身份中的其他因素相联系而发生作用,诸如习俗、亲属关系、地域等。就C家庭来说,家庭语言教育体现着对本民族文化的继承和延续,在某些场合下,它又与其他因素相互联系,最后将本族语的象征价值在族内不断提升。

同时,户主女儿在访谈中也多次提到,本族语对于语言人历史记忆的表达也是较为重要的。许多本族语中的特有名词或表达方式是其唤起儿时记忆的工具,且多与本民族的传统文化密切相关。

女儿:像牛啊、羊啊这些动物在藏族的生计文化里都很重要,我们小时候就知道“

”⑥,还有“

”⑥,还有“

”⑦,“

”⑦,“

”⑧这些都是指什么,但是用汉语好像就讲不出来。还有小时候,我记得我奶奶总是用“

”⑧这些都是指什么,但是用汉语好像就讲不出来。还有小时候,我记得我奶奶总是用“

”⑨装牛奶,现在可能年纪大一点儿的人知道,很多小孩子都叫不上来那是个什么东西了。

”⑨装牛奶,现在可能年纪大一点儿的人知道,很多小孩子都叫不上来那是个什么东西了。

正是从这一角度来看,“语言人强调和重视本族语,不仅是为了在全球化时代保存或体现一种属于本民族独一无二的文化,更为关键的是,人们逐渐发现不同文化之间似乎很难进行元素的交换,失去相应语言表达的文化常常表现出某种‘缺损’”[12]。

从象征符号、文化元素以及民族情感等方面来看,语言与认同之间具有密切联系。需要指出的是,虽然C家庭的个案呈现了这一现象,即语言是塑造民族身份的核心要素之一,甚至语言人需要通过本族语才能对本民族的文化进行合适的表达。但不可否认,对不同类型的语言人来讲,受到教育水平、生活环境、语言能力等多种因素的影响,语言与身份塑造的机制也存在较大的差异。例如,在语言转用和语言兼用较为普遍的时代,就某些个体而言,民族语言更多发挥的是一种象征意义,它承载着民族成员对本民族的情感与热爱,标榜着人们对本民族的归属。同样也会有个体认为,民族语言仅是一种交流的工具,语言与民族身份之间没有必然的联系,人们可以通过习俗、礼仪、服饰、艺术等多种方式表达自己对本民族的认同。

(三)民族交融、“天祝话”与“天祝人”认同

语言作为一种身份认同构建的重要力量,同时将语言人个体层面的认同与群体层面的认同连接起来。语言是所属群体的象征符号,也是语言群体内部用于交流的重要工具,语言使用更是对所属群体的认同与价值观念的表征,三方面的内容在很大程度上决定着语言人社交网络的形成及其在社会交往中的位置与行动。这一点在户主女儿的大学生活中便有所体现。

女儿:像我们天祝这边的(藏族)藏语都不太好,平时大家都是用汉语交流,在一起就说“天祝话”⑩。我们这儿的学生在外面也是,老乡(聚)会的时候大家都说“天祝话”,感觉上更亲切。像是现在比我们再小一点的学生,基本从小都是讲“天祝话”……还有一个兰州的同学总和我们一起,也跟着说“天祝话”。

语言在群体层面中的运作机制似乎是“先验的”。它实质体现了个体认同与群体认同之间一个非常重要的区别:群体认同看似比个体认同更为复杂,因为群体认同是由很多具体的个体认同所组成的抽象概念,但实际上,个体认同却更加模糊、多变———人们往往能在群体认同中看到一些具体的表象,例如语言符号、神话故事等,然而在个体层面,这些具体的表象却总是流变不定的。可见,语言在一定程度上就是个体进入某种社会网络的标准,个体对群体的认同不一定需要借助语言而完成,但群体对个体的接纳或认同却会以语言作为重要参考。C家庭户主的女儿及其同学的案例便体现了这一关系。

“天祝话”这一汉语方言在天祝藏区是人们彼此之间最为重要的交际工具。无论在家庭、社区,还是在工作单位或市场,当地各族居民在日常生活中使用“天祝话”的频率非常高。

女儿:我周围很多人(藏族),他们不会说藏语,从小就说“天祝话”,汉族和藏族在一起交流都说“天祝话”……大家都是“天祝人”,也不会特意区分谁是藏族,谁是汉族。你要是在这里不讲“天祝话”,人家还觉得奇怪呢!我们天祝这就是典型的民族融合,很有特色,汉族也上寺院,藏族也过春节、端午节呢,其他地方的人到我们这里都说“汉藏一家亲”搞得好。

从这一点来看,语言作为群体内部社交网络的准入标准或作为构建群体认同的重要内容,实际也发挥着维系网络稳定的力量。就个体层面来看,语言是标榜自我归属的符号,体现着个体对文化群体的认同。同时,语言也是群体成员之间对话、协商,甚至是私密沟通的重要工具。从群体层面来看,语言是组建“想象的共同体”的重要内容,使用同一种语言被认为是对共同地域文化、观念和价值的共享。

藏语使用的衰微与人们使用“天祝话”以及对“天祝人”的认同是一个共变的过程。从社会网络构建的角度来说,语言与身份认同的关系又取决于语言人所处社会环境的变化。在前现代社会中,语言与身份认同往往是“自然赋予”的,而在现代社会中,语言的选择似乎更加依赖于个人认同策略的变化,其背后所体现的是现代社会网络的开放性和多元化。伴随着全球化和本土化的双重作用,个体的语言认同及身份认同已逐渐演变为一种选择性的行为。其间,认同的策略可以发生较大的改变,从积极使用本族语到有意识地转用他族的语言都反映了在现代社会中,已经有许多变量可以被语言人用来重新定义或构建身份以适应不同的社会网络,而语言本身在不同的节点发挥着不同的作用。

“天祝话”作为一种客观的语言现象而存在,体现了地域、文化、社会和身份构建之间的紧密关系。与“天祝话”密切相关的“天祝人”认同,背后呈现出的是天祝藏区民族交往边界的淡化和模糊化。“天祝人”这一身份认同的构建是多民族在特定区域内交流交往交融的结果。事实上,在“天祝人”的日常交往中,人们很少去问“你是什么民族”,正如一位天祝藏族居民在访谈中所说的:“只有在填表的时候,我才想起来我是藏族。”

另外,就户主女儿而言,她对“天祝人”的认同,还反映在她对当地人群的划分上。

访谈人:据我了解,在牧区那边,其实也有一些汉族会讲藏语?

女儿:在过去,我们当地人对这里人群的划分是“牧区的”和“农区的”两种。在牧区,不仅有藏族,还有汉族和土族,人家也是祖祖辈辈生活在那里,他们也懂藏族文化,和我们一起去圈上(放牧),其实大家没有什么区别。牧区的汉族生活久了,人家也会讲一些藏语。不会讲藏语的(藏族)在牧区并不多,一些(不会讲藏语的藏族)都住在半农半牧区,县城也有,像生活习俗啊,这些肯定没人家会讲藏语的(汉族)懂得多。但是你不能说人家汉族会讲藏语就是藏族,农区的藏族不会讲藏语就不是藏族了,大家都是共同在天祝这个地方生活。

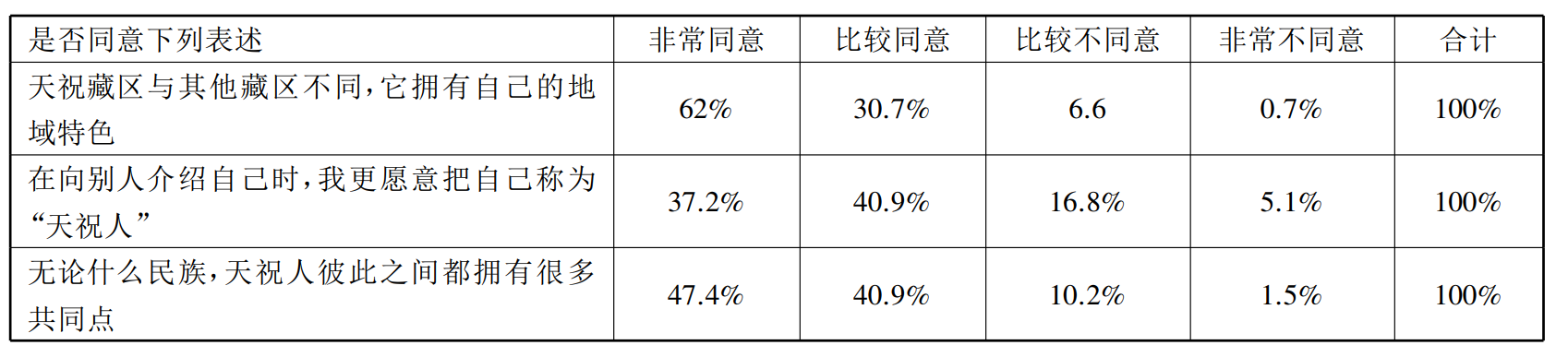

表3 “天祝人”身份测量⑪

在民族交流交往交融过程中,基于特定的历史、地域、人口、环境等社会因素,是人们共同选择了某种语言将不同个体聚合为一个整体。这种语言不仅发挥着强大的交际功能,在很大程度上也展现着促进民族共同体⑫认同构建的功能。正是从这一角度来看,“天祝人”身份认同的形成无疑具有历史与社会发展的必然性。另外,从对户主女儿的访谈中可以看出,在身份认同的构建与她对当地人群的划分中,语言并不是一个排他的或既定的因素。以户主女儿的语言生活为主要分析线索,充分体现了语言是如何在不同的社会环境下构建身份认同的。在本民族的内部和外部,以及在个体层面和群体层面,语言对身份认同的影响机制是随着环境的改变而不断发生着变化。从表层的符号象征,到作为一种交流工具的使用,再到深层的情感与价值观念的表达,语言无疑在认同构建中的诸多环节发挥着重要作用。对于户主女儿来说,从民族意识的产生到“天祝人”认同的形成,从“无意识”到“归属感”的形成,语言在每一个阶段都发挥着不同的作用。值得指出的是,就户主女儿而言,对于“天祝话”与“天祝人”的认同,并不代表其对藏民族认同的减弱或消失,而是一种语言人在不同民族文化群体间接触、对比和反思过程中对民族自尊的认知与表达。

女儿:现在大家的思维也越来越开放,人们也更愿意学汉语,因为交流、学习都需要汉语,这毕竟是社会趋势。但是,学汉语同时也是为了更好地学习藏语,比如说现在出现了一些新词汇,就会有人立马翻译成藏语,这样就很好。

三、对语言发展“马太效应”的回应

理论上,语言是一种集体化的“商品”,共享和使用的人数越多,工具价值也就越大。例如英语在全球范围内的使用与传播,已经使其成为商贸、科技、医疗、金融、教育等多个领域中使用功能最强、经济效益最明显的世界性语言。在国家通用语越来越普及、使用范围越来越广泛的中国社会,语言使用的“马太效应”未来会如何影响民族语言的发展?民族成员对本族语的认同是否会因此而受到削弱?少数民族的身份认同又会发生什么样的变化?

语言发展的“马太效应”的确对语言工具价值的改变产生了重要的作用。在市场经济环境下,语言与升学、求职、技能获取、社会流动等一系列问题密切相关,在某些情况下,语言还可以作为文化资本或经济资本维系与再生产某种社会结构。不过,在“马太效应”的催生下,一方面,强势语言的使用功能越来越强;另一方面人们对民族语言文化的认同感反而有愈发增强之势。可以说,这种语言发展过程中的二元机制本身就在维系着语言人对民族语言的认同与使用。事实证明,伴随着全球化和现代化在世界各个地区的蔓延,语言与认同的关系实际上变得更加紧密了。语言对身份认同的构建发挥着重要作用,其将人们对世界的经验抽象化,使得语言人形成了对自我和他者的概念。在一个不同文化群体接触日益频繁的时代,无论从语言的功能意义,还是从象征意义上看,人们在与其他民族或族群相互对话和交流的过程中,反而越来越不可能中止其对本族语的认同。

另外,少数民族转用或兼用国家通用语在身份认同方面已体现出较强的嵌套性或多元性特征。在少数民族语言发挥基本社会认同功能的同时,转用或兼用国家通用语已不完全是一种工具性实践,同时也带有文化融合与民族融合的特点。值得指出的是,正如C家庭的个案表明,在中华民族多元一体格局下,少数民族学习和使用国家通用语,是为了更好地与外界交流,更加便利地学习先进技术,对于促进文化自觉、提升文化自信以及推进本族语的传承均具有重要的意义。也正因如此,在面对当前民族语言的发展和传承以及民族语言与国家通用语的关系问题上,人们需要更多的理性思考。一方面,我们必须充分理解语言多样性对社会发展的重要意义,客观看待并尊重多语并存并用的社会局面。另一方面,积极学习与推广使用国家通用语,不仅是推动少数民族个体社会流动和少数民族群体全面发展的基础性条件,也是增强少数民族国家意识、构建中华民族共同体的重要举措。

注释:

①参见 John E. Joseph. Language and Identity: National,Ethnic,Religious. New York: Palgrave Macmillam,2004, P41-42.

②数据由当地公安机关提供。

③ 表格数据源自笔者在天祝县进行的实地调查,调查采用立意抽样、偶遇抽样、定额抽样等非概率抽样方式,在该 县的西大滩、天堂及抓喜秀龙三个具有代表性的乡镇中 共发放问卷 585 份,回收有效问卷 466 份。

④戴庆厦认为,使用“强势语言”和“弱势语言”的名称,是为了区分语言功能的大小,是属于社会语言学的概念, 与语言结构特点的差异无关,因而丝毫不含有轻视弱势 语言的意味。

⑤当前,国内学界已有学者提出,“汉语”一词的提法并不准确,容易引起误读,建议使用“国家通用语”之称。笔 者赞同这一观点。

⑥特指“绵羊”。

⑦“羊”的统称。

⑧特指“山羊( 肉) ”。

⑨传统藏族家庭使用的一种专门用来装鲜牛奶的桶。

⑩西北方言的一种。

⑪笔者曾就“天祝人”身份认同情况进行调查。采用非概率 抽样的方式,在天祝县县城华藏寺镇发放问卷 180 份左右, 回收有效问卷 137 份,被访者均为藏族。

⑫这对于我们思考如何进一步铸牢中华民族共同体意识无疑有一定启示。

参考文献:

[1]韩礼德. 语言与社会[M].苗兴伟,译.北京:北京大学出版社,2015:65.

[2]Teresa L,Ofelia Zepeda. Region and Language Perspectives of Amerindians[C]/ / Joshua A Fishman. Handbook of Language and Ethnic Identity. Oxford:Oxford University Press,1999:205.

[3]诺姆·乔姆斯基. 语言与心智( 第三版) [M]. 熊仲儒,张孝荣,译. 北京:中国人民大学出版社,2015:76.

[4]Joshua A Fishman. Concluding Comments [C]//Joshua A. Fishman. Handbook of Language and Ethnic Identity. Oxford:Oxford University Press,1999:451.

[5]Appel R,P Muysken. Language Contact and Bilingualism[M]. London:Arnold,1987:15.

[6][7]William Safran. Nationalism and Language as Independent and Insufficiently Related Variables [C]//Joshua A Fishman.Handbook of Language and Ethnic Identity. Oxford:Oxford University Press,1999:86,87.

[8]H Giles,P Johnson. Ethnolinguistic Identity Theory: A Social Psychological Approach to Language Maintenance[J]. International Journal of the Sociology of Language,1987,68(3) : 122-143.

[9]何俊芳. 语言人类学教程[M]. 北京: 中央民族大学出版社,2005:89.

[10]Horowitz Donald. Ethnic Groups in Conflict [M]. Berkeley: University of California Press,1985:16.

[11]丹尼斯·埃杰. 语言规划与语言政策的驱动过程[M]. 吴志杰,译. 北京: 外语教学与研究出版社,2014:40.

[12]Hinton L. Flutes of Fires: Essays on California Indian Languages[M]. Berkeley: Heyday Books,1994:14.

责任编辑:程紫嫣