摘要:现代化进程中,共同体的脆弱性意味着民族团结进步教育事业需要持续开展。在中国百余年的现代化进程中,面对不同阶段的共同体脆弱问题,民族团结进步教育工作一直致力于培育和铸牢国民共同体意识,从以国聚族到以族兴邦,从反抗侵略压迫、争取民族独立的阶级联合革命,到带动民族地区建设、促进各族人民共同发展的社会经济改革,党和国家对民族团结进步的追求一直贯穿始终。这些努力不仅实现了中华民族“站起来”,也在一定程度上促进了中华民族“富起来”,由此奠定了新时代中华民族进一步“强起来”的政治经济基础。沿着聚族兴邦的实践轨迹,民族团结进步教育得以深化的基本路向,就是要突破对象范畴的狭窄性、教育方式的宣教性以及团结进步的物化性,在全民性、生活性和意义性上加以完善。以此为基础,方可更好地满足全国各族人民的美好生活需要,更有利于铸牢中华民族共同体意识。

关键词:中华民族共同体;团结进步教育;实践轨迹;深化逻辑;共同体意识

教育旨在引导人们向好成长,民族团结进步教育进一步细化了这种向好的领域、对象与方向,其“不仅要促进各族人民团结友爱、共同进步,更要推动中华民族走向伟大复兴、繁荣富强”。[1]也就是说,团结进步教育这项公共事业,涵涉的领域比较宽广,从社会层面的各族民众到国家层面的中华民族,从基本民众生活到国家民族命运,都有团结和进步的共善向好考量。事实上,也正是这些考量,构成百余年来中华民族独立自觉、互助团结、进步图强的核心线索。

进入新时代,在社会变迁速度幅度与物质文化生活水平不断提升的当下,各族民众及其聚合而成的中华民族共同体,也相应地出现教育需求上的递进变化。在这一转型背景下,认真思考民族团结进步教育如何与时俱进、不断推向深化并走向有益美好的方向,具有十分重要的价值和意义。党的十九大报告明确指出,要将“民族团结进步教育”加以“深化”。从行动实践的角度理解这一定位,不仅需要从理论层面洞悉民族团结进步教育事业开展的合理性前提,也要在民族团结进步教育的实践轨迹中理解这一合理性,进而于变迁过程中,明晰新时代民族团结进步教育突破深化的基本方向与最终指向。

一、民族团结进步教育的回应:共同体在现代化转型中的脆弱性

在回顾和把握民族团结进步教育的实践轨迹与深化逻辑之前,必然要以一个轴心问题为起点。之所以要设置起点,就在于奠定思考的前提基础和最终落脚点。因此,有必要首先追问民族团结进步教育的合理性前提,并在既有研究的思考基础上,进一步厘清和拓宽合理性前提的认知边界,把握前提之所是。

(一)民族团结进步教育的前提追问与文献简述

为什么要开展民族团结进步教育这项公共事业?事实上,从既有文献的研究状况来看,许多研究忽视了对该问题的回答,也就对其历史与现实的合理性有所疏忽和回避。然而,予之不加反思的理所当然态度,非常容易形成泛泛而谈的一般性归纳陈述,这自然不利于对该教育活动的深化认知,也就难以提出相对聚焦的突破方向。不过,从既有文献的字里行间,仍可看到对前提反思的三条主要线索。

其一,情境因素的影响使然。立足由外向内看的思维方式,从外部生态情境的角度可以把握民族团结进步教育的前提合理性。这一线索主要表现为两个层面。一方面,就宏观层面的国际国内形势而言,有学者指出,“国际敌对势力对我国实行和平演变的政策以及国内的民族分裂主义分子与国际反动势力互相勾结,破坏祖国统一,制造民族分裂”,[2]也就是说,国内外敌对分裂势力的渗透仍然存在,其标举的思想、组织的行动对国内各族民众尤其是心智尚不成熟的学生而言,有蛊惑渗透性。比如边疆地区一些学生的“家庭背景及学生自身素质”相对较弱,“缺乏社会经验,没有完整的世界观人生观,容易受到敌对势力侵害”。[3]因此,开展民族团结进步教育是“国家安全战略的必然选择”。[4]另一方面,就微观层面的多民族生活场景而言,仍然存在民族团结与进步的需求,比如现实中的高校场景就涉及“校园和谐、师生团结”[5]的问题,虚拟中的网络场景则面临民族舆情的挑战。[6]另外,在各民族人口大流动的背景下,进入东部沿海地区的少数民族和进入民族地区的汉族,在求学谋业、经商生活等方面都面临一些交流互动、处于城市中的工作人员面临相关知识素养的欠缺,[7]这些现实创造了民族团结进步教育必要的情境因素。

其二,功效因素的发挥使然。与情境因素不同,功效思维是由内向外看,换言之,需要民族团结进步教育的原因,是该事业蕴含良好的价值意涵,可以产生良好的社会功效。团结进步本身可以“巩固民族关系”“增强中华民族的凝聚力”,减少族际交往、社会互动的成本,以团结进步教育的方式培育和累积个体的社会资本,可以有效促进社会“和谐稳定”,[8]为经济文化发展提供良好的基础前提。

其三,机制因素的优化使然。这一线索直接聚焦于教育事业本身,在既有的一般教育机制和传统的民族团结进步教育中,仍然存在一些失误、短板和不足,[9]亟需实现优化和转变,以“适应新的时代需要,进一步发挥锻造统一的多民族国家软实力的功能”。[10]比如,在多民族国情知识的普及方面、在公民的社会公共意识培育方面、在教育的长效机制完善方面,[11]都需要民族团结进步教育的优化补充。

(二)过程视角的缺失与现代化理论的引入

既有研究的三条主要线索,已经触及民族团结进步教育事业的现实合理性问题,也看到了团结进步教育需要面对的现实阻力。但这些因素的零散呈现,容易停留在特定现象和具体问题上,往往限定于当下时空议题,忽视了其过程性的存在。而缺乏动态的过程思维,往往容易生成见树不见林的认知图景。因此,要想更为长远动态地把握这一事业,就应当补充缺失的过程视角。

过程视角意味着要用发展的眼光看问题,而对发展而言,较为有效的理论工具就是现代化理论。就如美国学者布莱克所论及的,“现代化是一个过程性存在”,以过程方法展开研究可以弥补忽视了的变迁因素。[12]当然,现代化过程意味着一种剧烈深远的“社会变革”,[13]是一个社会生发的内在结构变迁。典型的现代化特征表现有“工业市场经济、持续的经济增长、大规模的科层组织、正规教育的普及、不平等程度的降低、社会流动的增加、较低的人口出生率、程式化、宗教影响力的衰落、能适应变迁的结构、现代的价值系统等”。[14]

从认识论的角度讲,上述特征的呈现往往意味着一些结构性的变动,这些变动通常会诉诸传统与现代二分、历史与现实比较、结构与能动较量的潜在思维。以这样的思路来看,就不难理解现代化本身蕴含着一些辩证关系。比如,现代化在促进个体解放与进步的同时,也在瓦解稳定的社会纽带与集体;在推动理性觉醒与增量的同时,也在挑战传统的社会情感与伦理;在促进广泛交流与互动的同时,也在削弱地方固化的习俗与规范。

上述辩证过程又进一步表明,当一个共同体处于快速变迁的现代化进程之中,其内在结构会出现相应的变动与调整。[15]也就是说,在共同体从一种相对稳定的社会结构转型为另一种相对稳定结构的过程中,会出现要素的分化、生成及相互关联的变动重组,这样的过程就意味着共同体本身可能存在聚合关系上的弱化松弛,进而表现为共同体脆弱问题。

(三)现代化转型过程中的共同体脆弱问题

在现代化变迁中相对重要的转型阶段,的确会形成一些结构性的断裂与失衡,引发潜在的共同体脆弱性。这里的共同体指的是“由共同性关怀构成的人群关系聚合”[16],这一关系聚合表现为“一个基于共同目标和自主认同、能够让成员体验到归属感的人的群体”[17],也就是说,一个共同体中的成员在体验归属和奋斗目标上存在共性关怀。由此,上到宏观层面的民族和国家,下至微观层面的社会和群体,都存在这种共性关怀,也都面临着群体结构的发展变迁。从这个角度来看,在现代化进程中,各个层次、各个领域、各个行业中的共同体,会不可避免地发生内部分化,而分化的阶段性状态与结果,就是一部分领域、行业、群体乃至个体,会因为路径依赖而表现出对现代社会的不适与不满体验,进而呈现出脱离归属感的边缘化和相对剥夺的迹象。[18]这不仅容易生发负面社会情感,也容易引起不当的社会行为表现。

事实上,路径依赖的背后往往是一个去熟悉化、去稳定化、去意义化的脱离归属认同的过程。当人们对曾经熟悉稳定的社会产生距离后,就会面临一种较低、较弱的社会关系与意义状态,特别是流动的现代化,使得一些曾经牢固熟悉的东西出现了解构和消解趋向,这种变迁趋势为我们带来安定秩序、物质繁荣、个体解放的同时,也伴随着一种潜在的破裂感和不确定的空虚感。这就是共同体意识的松懈与共同体本身的脆弱。

共同体意识松懈及共同体本身脆弱又进而表现为一些现象与问题,在宏观层面诸如国家瓦解、民族危机,在微观层面诸如人际、族际关系中出现的信任缺失、道德冷漠、歧视偏见、举止粗暴、敌意冲突等。

现代化转型进程中伴生的上述共同体脆弱问题,对一个社会的共善向好、对一个民族的命运发展而言是一种挑战。当然,这些现象和问题也引发我们不断回顾、认知、反思以及构建个体、群体乃至国家层面的公共生活。这些正是民族团结进步教育所要顾及的现实省思。从民族政治学的角度来看,反思共同体脆弱的问题,离不开对既有实践轨迹的认知。实际上,脱离了历史情境和民族团结进步教育的实践轨迹,也难以进一步理清脆弱的阶段性表现与民族团结进步教育之所是。

二、民族团结进步教育的变迁轨迹:从以国聚族到以族兴邦的现代化历程

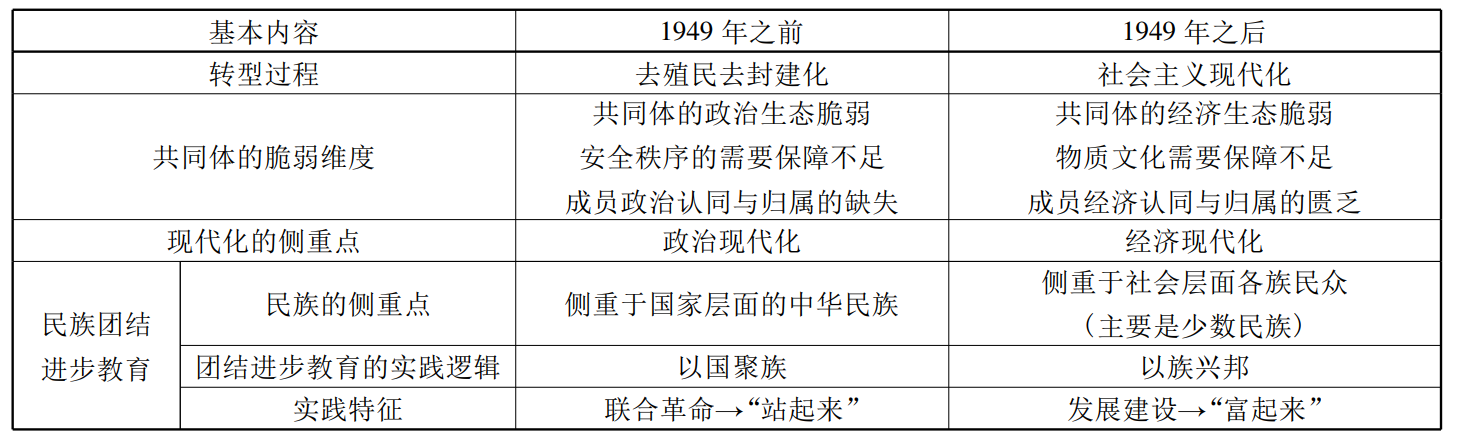

行动轨迹是教育所是的最佳阐释,民族团结进步教育的行为实践先于概念,尽管直到20世纪末才出现“民族团结进步教育”这一名称,但“民族团结进步教育”这项事业却是与19世纪中国的现代化同时起步的。对于中国现代化的认知,学界存在不同的划分方式,笔者倾向于两分法,即以中华人民共和国在1949年的成立为重要分水岭,将在此之前的现代化视作“资本主义近代化”或说“早期现代化阶段”,将在此之后的视作“社会主义现代化”阶段。[19]两个阶段中,共同体所处的历史环境、面临的历史使命不同,在具体样态的呈现上,也存在显著差异,这就决定了两个阶段民族团结进步教育的不同实践轨迹(见表1)。

表1民族团结进步教育的基本变迁轨迹

(一)新中国成立前民族团结进步教育的以国聚族逻辑

自近代被西方列强打开国门起,中国政权的忧患意识就已开启。在与西方文明接触、互动和认知不断深化的过程中,晚清洋务派培养新式人才的教育改革和经商办厂的工业化举措,开启了国家与民族“自强”“求富”以谋民族进步的重要起点。[20]然而,甲午一战,清廷惨败的事实暴露了积蓄已久的政权脆弱问题,也激发了空前的民族危机和爱国热情,民族团结开始得到重视。当然,在此议题上存在尖锐的分歧,对内对外何者优先即是一个焦点,部分革命派强调“以排满为先务”的对内种族革命,主张推翻满族政权,“革命者,以去满人为第一目的”,[21]“满洲政府实中国富强第一大障碍,欲救亡而思扶满,直扬汤止沸,抱薪救火”;[22]部分改良派则呼吁对外“大民族主义”,主张真正的敌人是侵略中国的帝国主义而非清朝政府,号召“中国境内各个民族团结起来反对外来的入侵民族”。[23]事实上,内外两个进路于反帝反封建过程中同时开展,“中华民族”这一话语称谓也在团结进步的意识自觉中逐渐生成,以国聚族的现代国家建构思维渐渐清晰,即梁启超所谓的“今日欲救中国,无他术焉。亦先建设一民族主义国家而已”。[24]

自此开始,整个20世纪上半叶,民族团结进步教育的核心实践意涵都是以中华民族的整体性团结进步为要,先决性前提则是对外的民族之国家主权独立。然而,半殖民地半封建社会状态使得内部改良之路异常艰辛,反帝反封建的任务难以在脆弱的政权基础上完成,只能借助广泛的力量汇聚才能实现。而此时绝大多数的国民又处于传统的帝制农业社会中,在思维意识、身份属性和行为模式上表现为强烈的小农意识和臣民色彩,思想观念十分落后,对于国家、民族以及公共事务态度冷漠,没有自觉关怀意识。对边疆少数民族而言,更是处于较为原始落后以及备受压迫的社会生活状态之中,族际之间也存在诸多隔阂和歧视。可以说,这一阶段的共同体脆弱问题突出地表现为散沙般的低组织化状态、族际区隔状态与观念行为的落后状态。在如此国情危机下,想要反抗外部侵略、内部压迫,就必然要汇聚力量,以国聚族,走向革命动员。

辛亥革命走出了中国政治现代化尝试的重要一步,晚清帝制推翻,“中华民国”成立,以国聚族的团结进步事业持续向前推进。但北洋集团的介入阻滞了这一事业的前进,中国重新处于濒临分裂的割据状态,复古复辟的逆流进一步凸显出进步教育的重要性。在此背景下,以国民启蒙和“追求现代性”[25]为特征的新文化运动兴起,“民主”和“科学”成为改造国民性的进步评判标准,以此推动新型民主革命的进行。新文化运动将马克思主义带入中国,开启了民族民主革命的新阶段,革命动员也在中国共产党成立后进一步加速。可以说,面对这一阶段的共同体脆弱问题,中国共产党一经成立,就凭借思想组织的先进性和实践行动的务实性,依靠思想教育、组织动员的方式,凝聚、团结并带领各族广大劳动民众,共同参与到进步性的民族革命解放事业中来。在日本全面侵华、民族危机空前时,又进一步倡导形成更广泛的革命统一战线,正是这种汇聚更多国民力量实现阶级联合、团结一致革命的努力,赢得了革命的最终胜利和中华民族的自主独立。[26]

(二)新中国成立后民族团结进步教育的以族兴邦逻辑

新中国成立后,革命动员的解放事业仍在进行,特别是在贵州、四川、云南、西藏等西南民族地区,[27]阶级团结与革命进步的s组织教育理念,在反抗内部压迫、摆脱封建农奴束缚的解放事业中,仍然发挥着重要的凝聚与进步作用。20世纪五六十年代,全国各地革命解放与建设事业开展的同时,也是民族团结进步教育进一步发展的契机,民族内部识别与民族政策落实同步开展,这为民族区域自治的基本政治制度的优化完善奠定了重要基础。

伴随各地革命解放事业的相继完成,新的政治秩序得以恢复与重新确立,这就意味着各族人民的共同需求不再停留在安全保障的低层次上,而是产生进一步的需求递进变迁。[28]物质文化需要成为新阶段最大的现实国情。于是,经过较为曲折的探索,在20世纪七八十年代,党和国家于改革开放的现代化新进程中,将总体工作重心从阶级革命转移到以建设为中心的对物质文化需要的回应中来。由此,民族团结进步教育的阶级和革命色彩逐渐淡去,发展与建设成为工作重心,一系列自觉的实践活动相继出现,如进一步完善民族区域自治制度、实施西部大开发战略、兴边富民、对口支援、兴办民族高等教育及开设相关课程教育等。实际上,这些举措的背后都是以族兴邦的逻辑,也即通过对各族民众特别是少数民族的支持与帮助,实现国家整体的平衡发展。唯有各族人民的物质文化水平提高了,才能够奠定一个国家和民族的复兴基础。

(三)现代化转型历程中民族团结进步教育的变迁轨迹

由上述简要历程来看,对于新中国成立前的早期现代化,共同体所面临的主要社会形态转型是西方入侵下中国社会的半殖民地半封建化,由此凸显的核心脆弱问题是共同体的政治生态脆弱性。尽管近代中国也面临经济生态、文化生态的脆弱,但在轻重缓急程度上,政治生态的脆弱最为关键和致命,亡国灭种的危机将民族独立、主权统一推上首要位置,安全和秩序成为各族民众优先归属与认同的需求。事实也表明,在无法获得民族独立、国家统一的前提下,纷乱的共同体也难以实现真正的现代化,尤其是早期开展现代化的实践历程并不短,但始终没有完成促成国家富强、民族振兴的使命,一直到新中国成立初,中国都仍旧是一个落后的农业大国。可以说,这一时期的共同体,缺乏一种独立自主的整体统合性,有学者将之总结为“被动、复合、非自主和非统一”,[29]故共同体面临的首要任务就是完成政治现代化的第一步,也即实现主权独立。这样一来,该阶段的民族团结进步教育就呈现出联合革命的特征,表现为以国聚族的实践逻辑。

新中国成立之后,共同体的政治生态有了显著性的提升,一个具有强大协调性、汲取性与动员性的国家形成。与此同时,社会形态面临再一次的重要转型,在向中国特色社会主义社会的转变进程中,如何由落后的农业大国进阶为工业强国,成为共同体发展的重要使命。换言之,对物质文化的认同与归属成为主要需求。由此而言,共同体面临的核心问题就是经济生态的脆弱。在物质匮乏、经济落后的现状下,国家于前三十年波澜壮阔的革命动员事业中,打下了较为坚实的工业化基础。又在后三十年大刀阔斧的改革发展事业中,形成了中国特色社会主义的现代市场经济。如此一来,该阶段的民族团结进步教育也呈现出发展建设的特征,表现为以族兴邦的实践逻辑。

从以国聚族到以族兴邦,百余年的实践历程中,民族团结进步教育逐渐于近40年中成为一个具有相对明确和完整名称的事业。然而,认真反观前后两个阶段的民族团结进步教育,就会发现,较之于聚族兴邦的初心而言,目前已经呈现出一定的偏向性。也就是说,虽然当前的民族团结进步教育以发展建设为核心,但其力量汇聚点在于少数民族和民族地区,并以宣传教育和创建活动为主要形式,更加侧重物质经济发展层面的进步。当然,偏向性的考虑照顾到了当下国情中不充分不平衡的事实,一方面,在民族地区开展民族团结进步教育,可以更有针对性地带动当地人民团结发展进步,实现社会经济飞跃式的现代化发展;另一方面,依靠自上而下的宣传创建等教育活动模式,可以起到良好的动员性认知效果,带动少数民族民众的积极参与。但是,从长远来看,偏向性的团结进步宣教,反而不利于整体性的团结进步,而且容易造成少数民族被教育的刻板印象,阻滞民族团结进步教育的全面深入开展、影响民族团结进步教育的价值发挥。因此,民族团结进步教育就需要在进一步的时代反思中实现突破、拓展与深化。

三、新时代民族团结进步教育的深化:铸牢聚族兴邦的全民共同体意识

对于一个疆域辽阔、国情复杂的多民族国家而言,前期民族团结进步教育的最大成效就是民族团结在我国广大民族地区实现了普遍推广,以国聚族和以族兴邦的前期探索与实践,不仅推进各族人民站起来当家做主,也基本实现了各族人民富起来的内在心愿,这为民族团结进步教育的深化开展提供了政治保障与经济基础。与此同时,进入新时代,现代化的转型进程依然在持续,民族复兴、国家强盛的众望也愈发强烈。可以看到,民族分布的地域格局继续向着充分平衡的方向变迁,人际、群际、族际间纽带关系的持续流动变化,民族团结进步与每个成员的联系度在提升,全民属性进一步凸显。当然,共同体意识方面也存在着一些分化与变动,现代价值观与后现代价值观并存,各族人民对于自我生活质量有了更高的要求,逐渐寻求各自精神价值层面的提升。由此带来更为深刻的问题是,共同体的同胞意识有所消解,共同体的公共价值意义体系存在断裂。可以说,当前深化改革进程中,共同体内部的自我、小我、私我意愿不断觉醒和上升,向他者示以友好并提供帮助支持乃至为集体做贡献的大我、公我意愿在下降。因而,新时代的共同体主要面临精神文化生态脆弱的问题,需要一个面向全民的、走向生活的、深入精神的民族团结进步教育,来铸牢聚族兴邦的全民共同体意识。

(一)突破对象范畴的狭窄化:深化民族团结进步教育的全民属性

作为一项聚族兴邦的事业,民族团结进步教育的对象范畴不应当狭窄化。中华民族能够实现自主独立,离不开全民命运与共的努力奋斗,如今中华民族要进一步实现自强复兴,自然也离不开各族人民的共同努力。显然,当前的民族团结进步教育有一定的窄化趋向,更加侧重于少数民族和民族地区,这并不是一个良好的态势。团结进步是一项整体事业而非对特定局部的要求,仅是聚焦局部,容易形成一种针对民族身份开展教育的刻板印象,这不利于共同体脆弱现象的扭转。以团结和进步为内核的教育事业,不是少数民族和民族地区的教育,而是各族人民共善向好的教育,旨在让各族民众获得相互学习与共处共事的能力,特别是广大汉族同胞以及非民族地区,也要努力学习和了解少数民族和民族地区的概况,学会彼此共事相处。说到底,民族意义上讲求团结和进步,就是要教会个体成员能够在复杂的社会互动交往过程中,恰当处理并妥善安置自身所拥有的特定民族身份,不管是少数民族身份还是汉族身份,都应该正确看待。可以说,民族身份仅仅是个体众多身份属性的一个构成,处理好民族身份与其他身份的关系,就是民族团结进步的一个重要指标。因而,既能够学会维护自身民族身份的良好形象,又能够做到不以特定民族身份来划定自身社会行动的边界,就显现出民族团结进步教育的价值和开放包容程度。也就是说,这一事业主要是为了改善各族人民相互沟通与理解的可能性,打开彼此自我设定的边界,从小我走向大我,从自我走向公我,从而能够学会彼此融洽地共同生活。这样一来,民族团结进步教育就应当深化扩展到产生之初就具备的全民属性上来。

全民属性的民族团结进步教育,意味着这一活动并不专属于民族工作领域,也并不专属于少数民族群体和少数民族地区,而是一项全体国民共同需要和参与的综合性事业。生活在一个主权共同体中的各族民众,就如同生长在一个大家庭,自然有义务了解和熟悉家庭成员的基本情况,并能够学会彼此和谐相处,共兴家业、国业与族业。也就是说,国民教育中应当补充完善多民族国情的基础知识内容,这倒并不是说要单独设置专门的教材课程,只需要在相关课程中较好地融入民族团结进步的相关知识即可,比如:中小学的语文、地理、历史等课程中可以非常自然地融入各族人民的历史文化知识,在相关教育活动中增加沟通、交流与合作意愿,以此增加族际间的良好认知,于“交往交流中团结凝聚”。[30]与此同时,社会层面在呈现少数民族面貌时也应当注意,除了展现少数民族传统的舞蹈服饰、饮食民居等外在特点外,更应该关注少数民族的内在特点和时代特色,特别是现代化进程中少数民族自身实现的巨大进步,这样才能够拉近彼此的距离,而不是过多地刻意追求彼此差异。

(二)突破教育方式的宣教性:深化民族团结进步教育的生活属性

聚族兴邦的确宏大,但并非漫无边际,而是有着扎实的根基作支撑。也就是说,民族团结进步教育要想发挥积极功效,扭转共同体脆弱现象,就不能流于口号宣教,“停留在说教的层面”,[31]脱离于各族民众的日常生活体验。可以看到,当下民族团结进步教育的站位通常较高,在各种教育实践活动中主要表现为加强党的领导、坚持民族区域自治制度、宣传民族理论政策、大力培育民族干部、重点搞经济建设等一般指导性的政治原则。对于广大民众而言,这些原则性内容往往因其抽象性而产生与具象生活间的距离,可以说,政治原则内容不能等同甚至替代民族团结进步教育的行为实践内容。民族团结进步教育的行为实践内容就是现实生活——一种共善向好的生活。我国教育学家陶行知就说:“生活即教育”,“过什么生活,便是受什么教育……我们想受什么教育,便须过什么生活”。[32]

所谓身教胜过言传,生活属性的民族团结进步教育意味着这并不是一种抽象的、形式化的宣传口号,也不是一时、一地的创建活动,而是一种共生共长的共同生活。在各族人口大流动的时代,日常生活中的多民族场景会越来越普遍,各族民众相互间自发形成的良好互动方式,将大大丰富民族团结进步的饱满度。因此,深化的关键就是激活情境生活,实际上,激活和回归生活的一个良好评判标准,就是各族民众在日常社会交往活动中意识不到民族身份的存在,已经在个体多元社会属性的生活中交织为一体。应当说,人们接受教育、获得能力,走出家庭和学校,最终还是要回归到社会公共生活之中,能够于现实生活中学会体味他者的心理感受,于生活体验中学会善待他者,这是各族民众共善向好生活的必然需求,也是团结进步教育实践的最佳体现。

(三)突破团结进步的物化性:深化民族团结进步教育的意义属性

聚族兴邦需要坚实的物质经济基础,但同时也离不开内在的精神价值支撑。尤其是当物质匮乏时代逐渐远去,对各族民众而言,内在无形却又共同需求的精神意义更为凸显。现代化进程中,共同体脆弱的一个基础体现,实际上是物化消费时代个体成员的迷茫与方向缺失,他们找不到共同生活的价值和意义,而这一点需要由精神观念的进步性来提供。目前看来,无论是学校层面的教育活动,还是社会层面的创建表彰活动,民族团结进步教育的重心主要落脚点在团结层面,对进步的认知存在一定程度的欠缺,多是将进步等同于经济发展与物质水平提升。这种物化进步导向并不是未来民族团结进步教育的核心。团结和进步是各族人民共事成长的美好价值追求,能够形成团结、走向进步,关键还在于人本身,而非外在的物。现代化的加速已经极大地提升了人们的物质满足感,甚至产生人之物化效应,重物不重人,偏离了人本基础,造成人们彼此之间的疏远与距离。

意义属性的民族团结进步教育,意味着团结进步并不是物质经济发展了就能实现的状态,还应该在各族民众的深层次需求上,供给精神家园层面上的美好意义寄托和义务上的道德价值框架。[33]就如相关研究指出的,“美好生活就是人们在物质需求基本满足之后进一步追求的一种人生幸福、精神充实、体现自由情怀、富有意义的实践生活”,[34]对美好生活的探索,“必须在一个关于价值和人的存在的整体的问题域中展开”[35]方有所呈现。从政治哲学的层面来看,这显然是一种对整体普遍共善之价值图景的探索与追求。唯有如此,无论个体还是群体,才能够在共善生活中体会到丰富饱满性与价值意义感,由此才能产生深刻的归属认同。也就是说,意义属性中的民族团结进步教育要重视各族民众的精神世界的教养,减少工具主义的物化教育,在培育健全的人格、良好的教养、美好的公共德性以及健康负责的国民心态上着力,使得各族人民能够对团结进步生活的价值意义具有一定的鉴别力,由此才能提供一个社会良性运转的公共价值意义体系,形成美好品质的生活。

综上,民族团结进步教育的深化路向应在全民属性、生活属性和意义属性上着力,而这正是中华民族共同体意识生根之处。也即是说,作为教育事业的重要构成,民族团结进步教育并不单纯为团结而团结、为进步而进步,而是更多地指向众所期盼的美好生活,具有政治哲学家施特劳斯所谓“获得美好的生活和健全的社会”[36]的目标性。这种共善向好的目标性意味着需要在“我们”这样的全民思维框架下,不断审视和判定“我们如何在一起”“我们追求怎样的生活体验”“我们秉持怎样的价值信念”。这正是中华民族共同体意识的内容,即能够让全体“国民在体认彼此生存发展的共性条件与历史基础上,秉持共善价值规范与能动维护意愿的复兴凝聚心态”。[37]在此心态下,各族人民的共同生活中没有外人,是在“我们”的思维框架下,于良好的学习、交流与沟通中,彼此支持帮助,共营社会福祉,促进相互间命运与共的积极联系。

四、结语

教育为百年大计,功在当代,利在千秋。民族团结进步教育事业同样如此,关乎中华民族的本体价值、发展意义与未来前景,团结进步意味着各族人民能够在相互命运间建立起积极的关系趋向,大家彼此愿意生活在一起,这样社会就具有广泛的凝聚力,从而有助于各族人民走向共善美好的公共生活。事实上,当这一事业的名称由“民族团结教育”进阶为“民族团结进步教育”时,本身就是一种深化的体现,能够善于学习并知道如何与他者共处生活,既是进步又是团结的体现。百余年来,从以国聚族到以族兴邦,聚族兴邦的实践路径中一直离不开民族团结进步教育的不断深化,就如张伯苓所言,“以教育之力量,使我中国现代化,俾我中华民族能在世界上得到适当的地位”。[38]教育事关国家与民族大业,因此,在新时代继前人开创之路,不断深化民族团结进步教育之根,中华民族共同体意识就会愈发牢固。

参考文献:

[1]青觉,徐欣顺.新时代深化民族团结进步教育的基本路向[N].中国民族报,2019-05-17(006).

[2]蒙运芳.论高校大学生民族团结教育思维创新[J].广西民族研究,2010(4):51-54.

[3]姜楠.在新疆职业教育学校开展民族团结教育活动的几点思考[J].和田师范专科学校学报,2017(1):4-6.

[4]陈玮,鄂崇荣,谢热,等.青海从人口小省向民族团结进步大省转变研究[J].青海社会科学,2017(2):13-19.

[5]奔厦·泽米,吴宇.新时期的高校民族团结教育及其路径选择[J].西北民族研究,2011(3):231.

[6]龙晔生,周玲.大数据微时代高校民族舆情管理新思维[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2018(1):27-31.

[7]李凯,亓光勇.新时代城市社区民族团结教育研究[J].钦州学院学报,2018(2):80-85.

[8]刘绍卫.广西建设民族团结进步模范区的历史文化基础及实现途径[J].广西民族研究,2012(3):14-20.

[9]吴广志.“民族团结”是德育的重要内容之一[J].民族教育研究,1990(3):36-37.

[10]严庆.国民教育中的“民族”教育及其时代性[J].西藏民族学院学报(哲学社会科学版),2010(4):57.

[11]乌凤兰.树立多民族国情意识,加强民族宣传力度[J].中国广播电视学刊,1996(9):18-19.

[12]布莱克.现代化的动力———一个比较史的研究[M].景跃进,张静,译.杭州:浙江人民出版社,1989:40.

[13]吉尔伯特·罗兹曼.中国的现代化[M].国家社会科学基金“比较现代化”课题组,译.南京:江苏人民出版社,2014:3-5.

[14]孙立平.社会转型:发展社会学的新议题[J].开放时代,2008(2):57-72.

[15]郑杭生.改革开放三十年:社会发展理论和社会转型理论[J].中国社会科学,2009(2):10-19.

[16][37]青觉,徐欣顺.中华民族共同体意识:概念内涵、要素分析与实践逻辑[J].民族研究,2018(6).

[17]张志旻,赵世奎,任之光,等.共同体的界定、内涵及其生成———共同体研究综述[J].科学学与科学技术管理,2010(10):19.

[18]王桂芬.转型期弱势群体基本特征及其深层影响[J].内蒙古社会科学(汉文版),2004(6):133-137.

[19]马敏.现代化的“中国道路”———中国现代化历史进程的若干思考[J].中国社会科学,2016(9):31.

[20]关威.近代教育救国思想述论[J].晋阳学刊,1999(4):90-96.

[21]任访秋.中国近代文学大系散文集(4)[M].上海:上海书店出版社,1993:764.

[22]张玉法.晚清革命文学[M].台北:经世书局,1981:234-239.

[23]勒文林.梁启超与中国近代思想[M].刘伟,译.成都:四川人民出版社,1986:214.

[24]梁启超.饮冰室文集[M].上海:广益书局,1948:232-247.

[25]郑师渠.新文化运动与反省现代性思潮[J].近代史研究,2009(4):4-21.

[26]林尚立.人民共和与统一战线:中国共产党建设国家的政治方略[J].经济社会体制比较,2011(4):1-6.

[27]李资源.中国共产党民族工作史[M].南宁:广西人民出版社,2002:33-238.

[28]青觉,徐欣顺.新时代边疆稳定发展的情感政治学研究———边疆地区铸牢中华民族共同体意识的情感路径分析[J].中国边疆史地研究,2019(1):6-14.

[29]虞和平.商会与中国早期现代化[M].上海:上海人民出版社,1993:13-18.

[30]周竞红.各民族在交往交流中团结凝聚———兼论十八大以来中国共产党民族团结思想继承与发展[J].中国边疆史地研究,2017(3):13-20.

[31]雷振扬,哈正利.民族团结进步政策创新的若干建议———基于江苏省民族工作经验的调查[J].广西民族研究,2012(1):34.

[32]陶行知.中国教育改造[M].北京:商务印书馆,2014:170-185.

[33]LSPLITTER.Identity,CitizenshipandMoralEducation[J].EducationalPhilosophy&Theory,2011(5):504-505.

[34]邹广文.美好生活的价值向度[N].光明日报,2019-01-21(015).

[35]金生鈜.教育哲学怎样关涉美好生活?[J].华东师范大学学报(教育科学版),2002(2):17-21.

[36]詹姆斯·A.吉尔德,文森特·V.瑟斯比.现代政治思想[M].杨淮生,译.北京:商务印书馆,1985:59.

[38]崔国良.张伯苓教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1997:208.

Practice and Deep Logic of Education of National Unity and Progress—With aDiscussion of the BasicDirection of Education of National Unity and Progress

QING Jue

Abstract:Community fragility in modernization process requires that education of national unity and progress should be carried out continuously.In China’s modernization of over 100 years,,education of national unity and progress has been devoted to cultivating and forging the consciousness of national community.Throughout the whole process of gathering ethnic groups by the State,building the State by uniting ethnic groups,fighting against aggression and oppression,striving for national independence and carrying out social and economic reform to promote the construction in ethnic areas as well as the common development of all ethnic groups,the Party and the State have been pursuing for national unity and progress.These efforts have not only enabled the nation to stand up,but also promoted the prosperity of the nation,laying a political and economic foundation for building a stronger nation in the new era. Along this practice track,the basic path to deepen the education is to break through the narrow object category,propaganda of education methods and materialization of unity and progress and improve its attributes of nationality,life and significance.In this way, can the education meet the needs of people of all ethnic groups for a better life and create a strong sence of community for the Chinese nation.

Key words:community fragility; education of national unity and progress; practice track; deep logic;sence of community

责任编辑:程紫嫣