摘 要:基于云南省少数民族山区一个贫困村的调查发现,农民的教育水平一直处于低位置的平移发展状态,表现出强烈的结构性和代际传递特征。教育非但没有成为助力农户脱贫的途径,反而在很大程度上诱发了贫困再生产。这种结构性的教育贫困困境是由农户家庭人口结构、收入水平、健康水平、父辈受教育年限等内部性因素,和村庄地理位置、社会结构分层、教育成本补偿机制等外部性因素共同塑造的。为此,短期而言,政府需完善针对贫困群体的教育成本补偿机制、强化开展职业教育和农技培训,重构贫困山区教育结构;长期来看,应构建长效机制培育和发展贫困村庄的学前教育,开展针对贫困村庄的综合治理,阻断结构性教育贫困的代际传递。

关键词:精准扶贫;结构性教育贫困;再生产;教育资本

一、引言

上个世纪60年代,以舒尔茨为代表的学者提出了著名的“人力素质贫困理论”,认为贫困地区之所以落后,不在于物质资源的匮乏,而在于人力资本的缺乏。教育是提升贫困地区人力资本的最重要的方式,加强教育事业的发展,对贫困地区人力资本的形成、经济结构的转换和经济可持续发展具有重要的意义[1]。在中国,尽管很多学者批判科举制度制约了中国的技术创新,导致中国的经济发展落后于西方国家。[2]但不可否认的是,科举制度在一定程度上推动了平民与精英不同社会阶层之间相对频繁的纵向流动。[3]这种影响是深远的,尤其是农村地区,通过教育提升社会经济地位、“教育改变未来”的思想深入人心。从收入提升的角度来看,以市场为主导的工资体系的建立,使得工人收入更能反映其劳动效率,提高了教育的投资回报率。[4]国家“八七扶贫攻坚计划”的实施,实现了由救济式扶贫向开发式扶贫的转变。教育扶贫作为开发式扶贫的重要手段之一,从一开始便受到全社会的认可和国家的大力支持。2014年,国家提出精准扶贫战略,按照贫困地区和贫困人口的具体情况,实施“五个一批”工程。其中,明确提出了发展教育脱贫一批,国家教育经费向贫困地区倾斜、向基础教育倾斜、向职业教育倾斜,帮助贫困地区改善办学条件,对农村贫困家庭幼儿特别是留守儿童给予特殊关爱的政策要求。

教育扶贫的精准落实首先需要对贫困农户的教育环境、教育水平等有一个精准的了解。但从已有的学术研究来看,学者们主要探讨了教育与经济增长[5]、教育与收入不平等的关系[6],也有学者依据大范围的样本分析了“教育致贫”的现状和发生机制[7][8],不同教育扶贫模式的效果和作用貝[9]。但是上述研究往往过于宏观,缺乏对扶贫客体的微观关照。在一个微观的场域中,教育是如何影响农民贫困,以及贫困如何限制教育的发展?对这些问题的分析还不够深入也缺乏基于中国实际经验的研究总结。尤其是当前陷入教育困境的多为少数民族山区的贫困群体,这些地区教育发展较慢,教育扶贫难度更大,但是针对这些地区的研究相对较少,我们对这些地区农民的教育水平、教育环境的了解也不够充分。因此,在民族地区精准扶贫、精准脱贫的背景下,本文通过一个少数民族山区贫困村庄的案例素描,探讨低收入人群陷入教育困境的发生机制和后果。一方面从微观的视角拓展“教育致贫”和“教育扶贫”相关研究,另一方面加深学界和社会对少数民族山区教育和贫困的认知,以期制定更有针对性的教育扶贫政策。

二、案例研究地点与研究方法

云南省最南部的M县,是一个集革命老区、边境、民族、山区于一体的国家级贫困县。H村位于M县M镇的山区,是一个瑶族聚居村寨,与老挝边境相距不远。2015年全村共有常住户数55户,常住人口204人,其中瑶族(蓝靛瑶)占绝大多数(98.6%)。村庄外出务工人员极少,大部分村民在家以务农为生。村内林地资源较为丰富,户均林地近30亩,现基本上种植橡胶树发展经济。但是由于H村橡胶种植年限较短,以及近几年胶价持续低迷,村民林地收益并不多。此外,H村现有土地782.3亩,其中水田145.7亩,旱地636.6亩,人均水田地仅0.7亩,人均旱地3.1亩。这导致村内无法大面积种植高价值的冬季经济作物,大部分旱地只能用于种植甘蔗、玉米。由于物产资源相对丰富,目前H村基本解决了温饱问题,到2015年人均纯收入就达到了4099元。但村民收入的很大一部分被教育和医疗支出消解了,H村2015年人均现金支出5065元(扣除经营费用),其中教育和医疗支出占比38.7%。此外,村内有41户农户欠款未还,人均负债金额在3000元以上。总体上来看,H村大部分村民陷入了一种多维贫困的状态。

瑶族村寨有轮种搬迁的风俗,现在的H村是1988年从其他村寨搬迁重新组建的。此后国家实施了一系列林权改革、成立雨林保护区等政策,村庄也就再无外迁情况发生。1990年村内建成一所小学,有民办教师3人,学生40—50人,2010年国家实行撤点并校政策,H村小学被撤销。与其他贫困山区类似,H村的教育发展面临着区位劣势的挤压,H村距离最近的小学8公里,初中位于乡镇所在地,高中则前往县城就读。截止到2015年12月,H村仅有5名高中毕业生,没有一人上过大学。全村共有28户农户家中有子女上学,从教育梯度来看,主要是小学、初中、高中三类,共计36人。2015年全村教育支出占家庭总支出的11%,户均5489元。

据当地扶贫部门统计,全县类似H村的村庄还有将近100个,综合发展状况比H村还差的也有近40个村,H村在当地具有一定的典型性。本次研究通过调查问卷和深度访谈相结合的方式,采用案例研究法,对小范围全样本进行分析,以期对少数民族贫困山区低收入人群的教育困境形成一个全方位的呈现。本研究的特点在于,聚焦于一个小范围的场域内,从内外结构的视角全面地描述农户教育支出结构,进而理解和把握贫困社区社会环境和文化氛围对村落教育发展与贫困的关系的影响。

三、贫困山区农户家庭的内生化教育困境

(一)受教育水平与教育收益的差异化发展

1990年,联合国开发计划署提出用人类发展指数(HDI)来衡量发展,教育是其中最重要的维度之一,而平均受教育年限又是使用最为广泛的指标。此后,很多学者根据中国人口普查数据考察了我国平均受教育年限变化情况,进而判断未来中国教育的发展趋势[10]通过全国范围内的样本调查可以发现,从上个世纪80年代到2010年,各地区人均受教育年限的相对差距在不断缩小口[11]。但是教育在不同地区、城乡和性别之间呈现出差异化的发展态势[12],这种差异在少数民族贫困山区体现的更加明显。

首先,H村村民受教育水平总体偏低。受限于样本量较小的影响,H村15岁以上人口平均受教育年限均为4.04年。而根据黄晨熹整理数据所得结论,2005年中国15岁以上人口平均受教育年限已经达到了8.02年,同期全国农村15岁以上人口平均受教育年限为6.85年。尽管多年来,H村村民平均受教育水平有所上升,但与全国其他地区相比,其现在的受教育水平仅相当于20世纪80年代全国的平均水平,也远低于2010年云南省人均受教育年限8.8年。

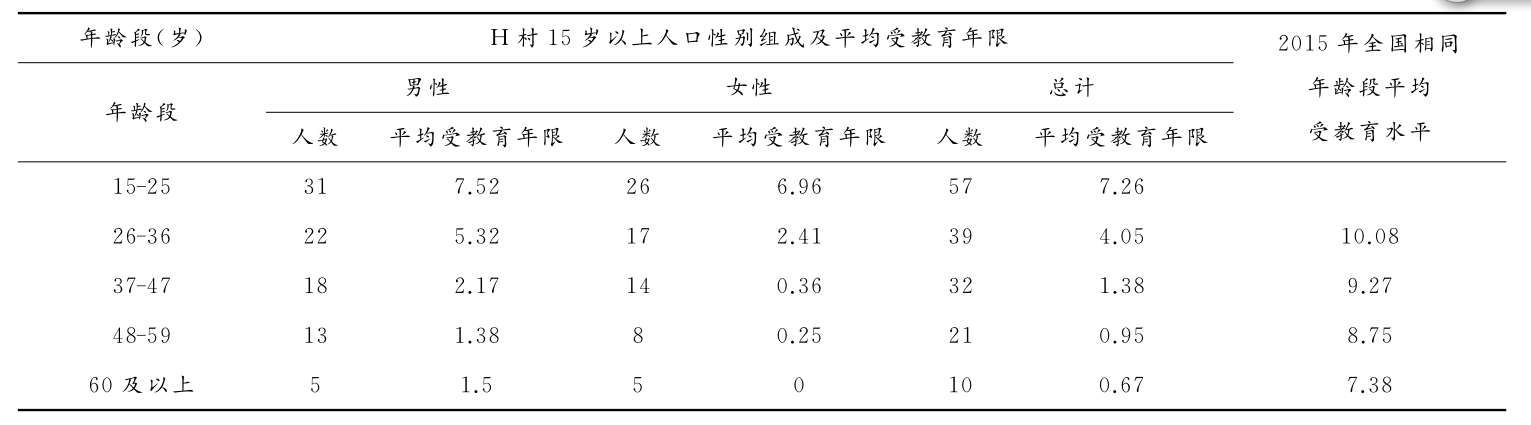

表1 H村15岁以上不同年龄段人口平均受教育年限

数据来源:根据调研资料整理所得①

其次,分年龄段和性别的统计结果显示,村民的受教育水平存在性别和代际差异。20世纪90年代出生的村民平均受教育年限远远高于村内其他年代出生的群体。这可能主要得益于国家九年义务教育的普及以及村民经济能力的提高。但是作为主要劳动群体的30-47年龄段村民的受教育水平非常低,大部分此年龄段的村民没有完成小学六年义务教育。

(二)教育对收入的消解:农户家庭教育支出结构及其影响

1.农户家庭教育支出结构。《2005年中国居民生活质量指数研究报告》指出,在中国农村,家庭子女教育开支占家庭收入的32.6%,超额的家庭教育支出导致了贫困的产生[13]。很多学者认为学校教育的高收费,尤其是高等教育的高收费是导致农户教育贫困的最大原因[14][15],但是这些观点并不能完全解释特困山区低收入群体的教育困境。实际上,国家九年义务教育制度实施多年,各地政府对学校进行了一系列整改,学校教育乱收费、高收费现象得到了很大抑制。目前,H村所有的学生都是在校寄宿,根据两免一补政策要求,九年义务教育阶段学杂费全免,而且享受寄宿生生活补助。但是,笔者了解到,除了生活补助以外,学生还需向学校补交一定的中晩餐伙食费(小学为100元/月、初中为150元/月)。此外,农村地区的“营养早餐计划”并没有完全实现早餐的功能,当地小学生大都是自费购买早餐,早餐费一般在4元左右。初中生则没有营养早餐计划,早餐购买费用一般为5元。总之,加上教辅费、家长接送子女路费等其他费用,村内一个小学生每学年需要花费约2700元,初中生则约为3500元(不包含购买衣物及其他零花钱)。这个花费对于村民而言尚可接受。但是,一旦子女就读高中,子女教育费用就开始大量增长。相对于义务教育阶段而言,高中教育也得到了国家相应的支助政策,但是力度远远不够。访谈得知,M县一中一位普通学生每学年的伙食费用约需6000元。此外,高中生对文具、衣物等的购买需求也要远高于初中生。根据估算,在M县就读的H村学生,每学年的最低花费为7500元,一般在9000元左右(不包含零食费、手机话费、课外辅导费)。假设其能获得国家助学金,家庭需要支付的教育费用也在5000元以上。因此,从教育支出的结构来看,日常生活开支挤压了农户家庭教育支出空间,成为当前山区农户家庭教育负担的主要因素。

2.教育支出对农户家庭的影响。教育支出的负担一方面造成了H村许多适龄学生无法接受教育。在H村,一个家庭中往往是既有患病的父母又有学龄子女,在这种情况下,家庭支出一般会优先投入在治病上从而造成了教育支出的缺乏和子女失学和辍学的风险增大。与此同时,贫困山区学生交通不便也是增加家庭开支、增大失学风险的原因之一。多年来,H村义务教育阶段入学率低,不到50%,远低于国家教育发展规划的93%,高中阶段的入学率也不到10%。此外,村里没有一人读过大学,即使最近几年有高中生考上大学,但也因为昂贵的学费而选择放弃。

另一方面,教育消解了农户收入,使农户缺乏可用于扩大再生产的资本,造成贫困。首先,教育支出限制了农户家庭资产的累积。H村28户有子女入学的家庭中,只有4户没有欠款,其他24户家庭都存在欠款,户均欠款25530元。虽然子女入学与家庭欠款并不存在明显的线性相关关系,但是子女入学可能将极大地影响农户尤其是低收入农户的还款可能性,并增加了其借款的可能性,这在一定程度上增加了农户累积资本和扩大再生产的难度。其次,少数民族山区的贫困家庭具有很大的脆弱性,已有的收入水平只够维持日常生活开支。教育的开支需要稳定的收入保证,一旦家庭遭遇突发情况,借款读书的情况时有发生。而过高的负债率也导致村民在可预见的未来失去贷款信用,降低了村民进行外部融资的可能性,进一步影响了再生产。最后,低水平的受教育状况减少了村民获取较高工资性收入的机会。在政府工资政策的既定条件下,不同教育层次劳动者的相对工资收入是由劳动力市场的竞争状况决定的,教育水平对个人竞争能力高低的影响越来越大。毫无疑问,教育水平越低,越难以在目前的市场工资体系中找到较高收入的工作。根据统计结果可以看出,H村15-60岁劳动力人群的人均受教育年限仅为404年,即便按照年龄结构分段划分,15-26岁人群的平均受教育年限也只有7.26年,在全国劳动力市场结构中始终处于相对劣势的地位。根据笔者在村内访谈得知,H村年轻人外出务工的不多,仅有的几人也是在县、州里的小型餐厅以及小型汽车维修店务工,每月工资一般在1500元左右,时常入不敷出,甚至还需家中定期给予接济。低水平的教育不能为村民带来较高工资性收入,也同样降低了村民家庭的教育收益。这种双重挤压导致农户对教育发展的不重视,反过来又影响了当地教育水平的提升。

(三)低水平教育与贫困的双重代际传递

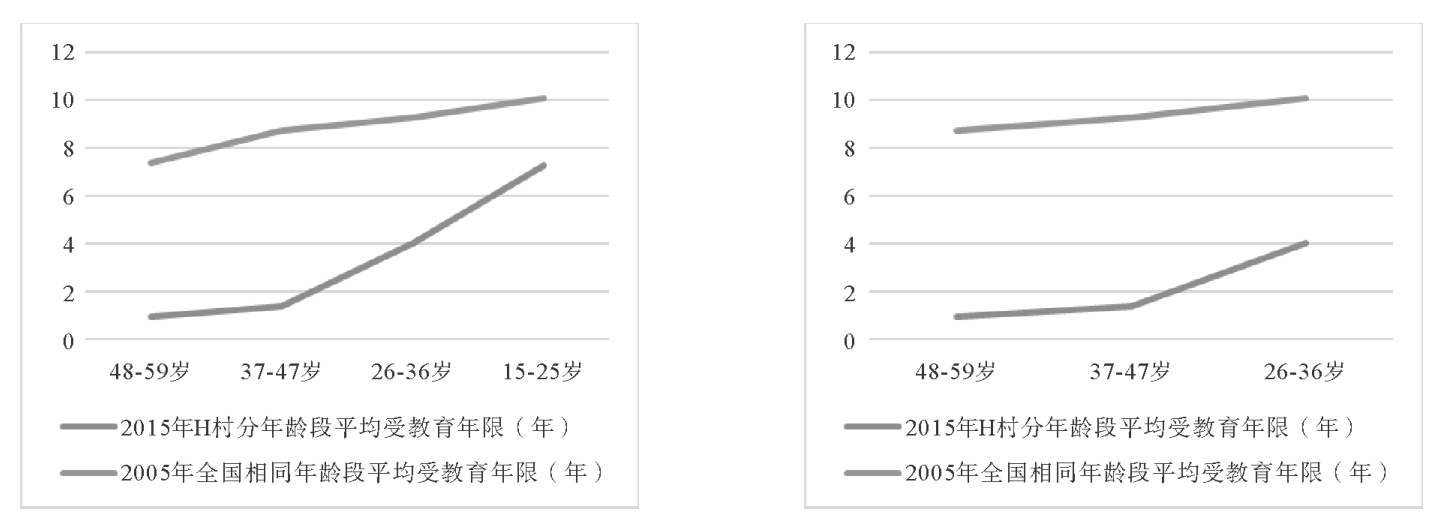

H村的低水平教育正通过两种方式在代际之间进行传递。首先,整体性的低水平向下平移。由于当前数据较难获取,本研究采用全国2005年数据的推算值与当前H村受教育水平进行纵向比较。结果发现尽管20年来H村村民的受教育水平有了质的提升,与全国的差距正在逐步缩小,但是其整体受教育年限依然处于较低的位置。纵向比较来看,如图1所示,以15-25岁为初始年龄段,以10年为一代人计算,H村4代人的受教育水平都要低于2005年同年龄段群体。横向比较来看,假设2005年全国统计数据受教育年限不变,可以将H村村民与同期2005年平移人口受教育年限进行比较。结果如图2所示,与全国同龄群体相比,H村新生代受教育水平有逐步追赶全国平均水平的趋势,但两个样本的受教育年限缺口依然较大。这意味着,虽然农村居民和农民工群体的教育代际传递弹性低于城市居民,但这是由前者子代的教育水平普遍较低所导致的[16]。对H村大部分村民而言,低受教育水平的纵向平移呈现出无法打破的结构性困局。

图1 H村与全国分年龄段受教育水平的差异 图2 全国相同年龄段数据平移后受教育年限对比

其次,村庄内部贫富家庭之间呈现出差异化的教育代际传递结果。一方面,家庭经济条件正向影响了子女的受教育水平。正如王海港所言,改革开放和市场化虽然使得下层居民有了更多改变自身贫穷状况的机会,但在更大程度上巩固了城镇上层居民的社会经济地位[17]。农村地区同样如此,富裕农户家庭子女的受教育水平更高,在低收入家庭中,个体进行人力资本投资的意愿与其收入水平正相关,即贫穷的家户进行人力资本投资的意愿更低[18]。目前H村几个在读的高中生家庭都不是村庄内的贫困户。收入水平较高的农户,其给予子女的生活费用要高于贫困户,相应的教育支出也更高。村内辍学的适龄儿童都来自收入水平较低的贫困户,这些贫困户抵抗疾病以及其他风险的能力更低,一旦遭遇风险,子女的教育状况将首先得不到保障。另一方面,子女受教育水平在家庭内部表现出正向代际传递的趋势。Khor等的分析表明,户主教育水平和党员身份有利于该家庭的收入从低层级向高层级的跃升管理阶层的资源优势正在逐步转化为下一代的教育机会「泅具体到村庄社区,H村现有的村干部或以前曾担任过村干部的精英群体,其受教育水平往往要高于同龄人,而其子女的受教育水平也相对要高。在H村,35周岁以上唯一的一位高中毕业生,其父亲曾担任多年的村支书;现任支书的两个子女一个已经高中毕业,另一个即将高中毕业。总之,贫困山区低收入家庭内部的受教育水平正在代际之间呈现出差异性的发展变化,而这种代际间的差异变化或将进一步导致村庄社会结构的分化。

四、贫困山区教育困境的外部性因素

对贫困山区农户而言,教育贫困的产生是一个复杂的机制,除了受到收入、家庭结构、父辈受教育水平等家庭内部性因素的影响之外,也与当前国家教育资源的分配体制、教育成本补偿机制、逐渐固化的社会分层结构等外部性因素密切相关。

(一)贫困山区农户教育成本补偿政策的偏差

中国目前的教育体制实行分级管理,地方政府承担教育投入的主要责任,因而经济发展的差距必然带来教育投入的差异化。在中西部欠发达省区,尤其是边远、贫困以及少数民族地区,义务教育的主要任务还停留在控制辍学率上。在教育投入总量受约束的条件下,出于优化农村教育资源配置的目的,国家于2001年实施了撤点并校政策。从1997年到2010年的14年间,全国减少小学371470所,其中农村小学减少302099所,占全国小学总减少量的81.3%[21]。“撤点并校”的优缺点是显而易见的。一方面,以生均教育经费为考核指标来看,生均教育经费及办学条件的城乡和地区差距有不同程度的缩小。虽然城乡不同的教育投入比例差异依然巨大,“集中力量办大事”确实在一定程度上提高了乡村教育的办学质量。但是另一方面,贫困农户的教育负担变得更重了。在偏远山区,农村学生大量集中在城镇薄弱学校,仅仅依靠生均公用经费保障机制解决不了这些学校面临的教育办学问题,贫困农户在这个过程中分担了大量的教育成本。

与此同时,针对贫困人口的教育补偿无论是数量还是瞄准机制上都存在着一定程度的偏差。首先,伙食费及日常生活消费已经成为贫困农户子女入学的支出。尽管国家对义务教育阶段的中小学生实施了“两免一补”的教育补偿措施,但是随之而来的上学交通费用已经重填了政策补偿所产生的剩余空间,而占教育成本最大比例的生活支出则几乎全由当地贫困农户承担。其次,如今义务教育已得到普及,高等教育亦有国家助学贷款支持,作为衔接阶段的高中教育却缺乏相应的支助政策。访谈得知,H村一个高中生一年的教育成本在9000元左右,其中学杂费用为1200元每学年,上学交通费用为800元每学年,伙食费及日常生活开支平均需7000元左右。当地贫困高中生的政策性补助标准为每生1000元每学年,针对贫困群体的补助标准和数量都远远少于贫困农户的教育支出水平。此外,H村数十年来没有出过一名大学生,最高学历只到高中。国家在高等教育对贫困生补助金额较大,但是偏远山区的贫困村庄往往很难培养一名大学生。高等教育与基础教育投资占比失衡,但贫困地区并不能直接从高等教育扶贫资源中获益。最后,现有的教育扶贫补助政策主要依靠各地教育部门来实施,资金、指标和识别贫困学生的程序自成一体,与地方扶贫系统不能有效衔接。目前地方政府针对贫困生的补助程序是:教育部门、财政部门分配贫困寄宿生生活补助金额和名额,下放到学校,再由学校将名额分解到年级和班级,班主任组织教师、宿舍管理员和学生进行评议。一方面,精准扶贫建档立卡已经对贫困农户进行了识别,教育体系主导的贫困生识别无疑会增加不必要的识别成本,造成教育扶贫资源的浪费;另一方面,班主任组成的评议小组在识别贫困生时往往会将学生成绩作为重要参考指标,并且评议主观性影响因素较多。实际情况中,贫困家庭对子女的早期教育投入较少,使得其子女在义务教育阶段获得的人力资本存量较低,学习成绩往往并没有富裕家庭子女好,这样就很容易造成教育扶贫资源的瞄准偏差。

(二)社会结构分层固化对乡村教育发展的挤压

贫富差距逐渐拉大,收入阶层固化,使城乡受教育水平差距逐渐变大。教育资源向城镇集中,使城镇居民子女入学更加便利,位于城镇的富裕家庭有能力给子女提供更多的教育机会。这种阶层的固化在两个方面对乡村尤其是偏远山区的教育发展形成了挤压。

一是贫富分层差异致使富裕阶层子女能够在初始阶段获得更好的教育机会。随着教育的日渐市场化,补习教育越来越多地出现在各大小城镇。尽管国家明令禁止中小学教师参与各种补习班活动,但是面临着中高考升学压力,社会上开办了各种名目的补习班,有的学校也暗地里举办着各种形式的补习教育,城镇里的家长和孩子也积极地参与其中。对于位处山区的贫困家庭而言,城镇里的补习班与其相距甚远,家长也没有经济能力提供子女补习经费。如此一来,贫困学生难以获取更多的教育资源,导致其在义务教育阶段沦为班里的“差生”无法在中高考中取得优异成绩,进而造成贫困家庭子女升学阻力空前增大。

二是城乡二元的分层差异使教育呈现出不同的反哺效应,城市就业人员的教育经济收益率远远高于乡村就业人员。我国城市的教育收益率高达11.4%,而农村的教育收益率只有4.3%[5]。可见在城市中,教育水平是决定收入高低的最重要的因素之一,在农村,教育水平则是较为次要的影响因素。当前我国施行的是以市场为主导的工资分配结构体系,其本意是按劳分配,体现社会公正。但是在贫富阶层固化的结构下,贫困地区的学生面临的是不公平的分层次的起始教育机会,很难依靠教育在劳动力市场中获得竞争优势。此外,在无收入或无工作的可能性方面,大专及以上学历的人与大专以下学历的人差异很大,但大专以下各学历的人出现这种情况的概率则差别不大[22]。也就是说目前的工资结构中,高中学历与初中学历的工资水平并不存在较大差异。来自贫困家庭的孩子只有拥有大专以上学历时,其工资水平才有更大的可能发生质的变化。贫困农户人力资本投资的预期收益和机会成本对其投资教育意愿的改变影响很大[18],无法得到预期收益,贫困山区农户的教育意愿也将因此变低。

社会结构的分层使教育结构也有固化的趋势,低收入限制了贫困家庭的教育投资能力,贫困学生很难通过教育渠道获得上升空间和增加收入,缩小与社会其它阶层之间的差距。收入不能增加,政策性补偿机制缺失时,少数民族贫困山区的教育困境将进一步持续。

五、结论与政策建议

少数民族贫困山区教育发展受两方面因素的影响。内生性因素来自农户家庭,包括家庭人口组成结构、收入水平、健康水平、父辈受教育年限等。另一种是外部性因素,主要包括村庄地理位置、社会结构的变化、教育成本补偿机制等。内外因素的张力使贫困山区陷入结构性的教育困境。首先,贫困山区的教育一直处于某种低水平的平移发展状态,与城镇地区、甚至其他农村地区在不同阶段都存在着巨大差距,并表现出强烈的代际传递特征。其次,陷入教育困境的贫困农户,大部分其实也正陷入多维贫困陷阱。越是贫困的家庭,低教育水平与低收入并存,并且抵抗风险的能力越差,更容易遭遇疾病、灾害等其他致贫因素的困扰。随着国家脱贫攻坚进入尾声,巩固脱贫攻坚成果、有效预防返贫成为当前学界和社会关注的重点。而在贫困山区,低水平的教育结构严重制约了当地社会经济的发展,教育贫困的结构性也使得贫困社区的农民更为脆弱,返贫风险更大。与其他致贫因素不同,教育既是贫困发生的一大原因,也是农户脱贫致富的重要途径之一。为破解贫困山区的结构性教育困境,本文提出如下政策建议。

第一,加强针对贫困山区的教育补偿机制设计。首先,完善贫困识别认定与教育补偿机制的有效衔接。在针对贫困学生的瞄准识别过程中,应打破部门之间的“信息壁垒”,加强涉及民生的基本信息在多部门之间的稳定畅通。教育系统应与扶贫系统建档立卡贫困户名单有效对接,保证教育扶贫资源向贫困山区贫困学生群体倾斜。其次,提高贫困山区学生交通和生活补助水平,降低贫困农户用于教育的转移支付强度。由本文的观察可知,尽管国家对贫困地区的教育扶持力度已经很大,但是在总量和质量上都还未产生明显的教育收益。一方面,在两免一补的政策普惠下,生活和日常费用已经成为贫困学生的最主要支出内容。从国家补贴总量来看,现有的教育补偿往往只是“撒胡椒面“的形式,无法在很大程度上补偿贫困农户的教育成本;另一方面,尽管国家针对农村地区开展了诸如营养早餐等补助计划,但实践表明,由于缺乏系统的运营管理机制,乡村营养补助在山区学校被简单地处理为购买牛奶、面包等一次性补助的策略性方式,并没有实现营养早餐的改善学生身体素质的本质功能,进而消减了国家教育补偿措施的有效性和持续性。为此,可考虑积极引入社会和市场力量参与,加大贫困地区政府购买服务力度,以更为专业化的运营管理体系改进落后地区教育补偿项目的实施效率。

第二,合理引导贫困山区教育分流,以教育多样化促进贫困山区经济社会可持续发展。首先,已有的研究表明,义务教育和高中教育对贫困农户增加收入的作用正在弱化。精准扶贫应该更加突出贫困山区中等职业教育的优势,加大职业教育宣传力度,引导初中毕业生向中等职业教育分流,重构贫困山区的教育结构。访谈得知,由于技能缺乏,很多外出务工青年从事的只是辅助性的低工资水平工作,很难突破技术壁垒也无法获得稳定的财富增长渠道。对当前贫困山区的农民而言,务工技术优势的累积是一个循序渐进的过程,职业教育能够提供最初的技术获取通道。其次,应大力推动开展针对贫困农民的农业技术培训。在西南边境的深度贫困地区,以橡胶、香蕉和冬季蔬菜等为主导的农业产业依然是本地区脱贫攻坚和乡村振兴产业兴旺的主要落脚点。而落后村庄在很长一段时间内的农业技术累积水平相对较低。从教育的视角来看,推动脱贫攻坚和乡村振兴需要针对本地区特色产业优势开展农技培训,提高贫困地区农民的农业技术水平。

第三,建立长效稳定机制,阻断教育贫困代际传递、破除结构性教育贫困。首先,应注重培育和发展少数民族贫困山区学前教育,阻断教育贫困代际传递。学前教育的缺失在很大程度上影响了贫困学生后期入学的学业发展,一方面导致贫困学生更加难以进入高等教育序列,另一方面也增加了其获得多种脱贫资源的难度。因此,后扶贫时代应构建长效稳定机制保障对贫困山区学前教育的投入力度,从源头上增加贫困学生获取公平教育的机会。其次,面对不断固化的社会结构,中国的代际收入弹性呈现逐年下降并趋于稳定的趋势,对代际收入弹性的分解结果则表明,财富资本对代际收入传递的解释力,已经超过人力资本和社会资本[23]。贫困山区教育困境的产生机制复杂,教育困境是贫困农户陷入低水平福利状态的一种表征,真正的症结在于贫困农户已陷入多维贫困陷阱。面对当前社会结构固化、市场经济体制的要求下,贫困人口很难依靠自身累积资本,提高收入水平。因此,从更加长远的角度来看,除了必要的教育扶贫帮扶措施,有效助力贫困农户走出教育困境、在深度贫困地区落实精准扶贫,需要政府、社会合力在贫困乡村开展基础设施、公共服务、人居生活、村庄治理等多方面的综合治理,提高贫困农户的资产水平,走可持续的脱贫之路。

参考文献:

[1]刘维忠.新阶段新疆农村扶贫开发模式与对策研究[D].北京:中国农业大学,2010:4.

[2]林毅夫,李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹一自宋以来的长期经济发展[J]北京大学学报(哲学社会科学版),2007(4):5-22.

[3]萧功秦.从科举制度的废除看近代以来的文化断裂[J],战略与管理,1996(4)11-17.

[4]李宏彬,张俊森.中国人力资本投资与回报[M].北京:北京大学出版社,2008:15.

[5]李春玲.文化水平如何影响人们的经济收入——对目前教育的经济收益率的考查[J].社会学研究,2003(3):64.

[6]白雪梅.教育与收入不平等:中国的经验研究[J].管理世界,2004(6):53-58.

[7]余世华.“因教致贫”原因探析[J].教育与经济,2006(1)59-61.

[8]何立华,成艾华.人口较少民族聚居区教育发展问题的实证研究——基于第五、六次全国人口普查的分县数据[J].民族教育研究,2016(1)5-12.

[9]朱德全.西部贫困地区农村“双证式”教育扶贫模式探索[J].教育研究,2004(2)80-84.

[10]洪胜宏,彭惜君.我国平均受教育年限及其展望[J].现代教育科学,2014(6)42-46.

[11]胡鞍钢.中国各地区人类发展:大进步与大趋同(1980-2010)[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2013(5)55-68.

[12]黄晨熹.1964—2005年我国人口受教育状况的变动——基于人口普查/抽查资料的分析[J].人口学刊,2011(4)3-13.

[13]田晓红,李涛.民族地区“教育致贫”发生机制与“教育治贫”对策——基于三个民族地区的对比研究[J].中南民族大学学报(人文社会科学版)2011(6)69-73.

[14]杨小敏.“教育致贫”的形成机制、原因和对策[J].复旦教育论坛,2007(3)36-40.

[15]王改性.“因教致贫”的社会后果及其规避[J].湖北社会科学,2010(4)167-170.

[16]GOLLYJ,KONGST.Inequality in intergenerational mobility of education in China[J].China and world economy,2013(2):15-37.

[17]王海港.中国居民收入分配的代际流动[J].经济科学,2005(2)18-25.

[18]邹薇,郑浩.贫困家庭的孩子为什么不读书:风险、人力资本代际传递和贫困陷阱[J].经济学动态,2014(6)16-31.

[19]KHOR N,PENCAVEL J.Evolution of income mobility in the People,s Republic of China:1991—2002[R].Asian develop�ment bank economics working paper No.204,2010:5.

[20]李煜.制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966—2003)[J].中国社会科学,2006(7)97-109.

[21]赵力涛.省级教育经费统筹改革的分配效果[J].中国社会科学,2015(11)111-127.

[22]李春玲.文化水平如何影响人们的经济收入——对目前教育的经济收益率的考查[J].社会学研究,2003(3):65.

[23]陈琳,袁志刚.中国代际收入流动性的趋势与内在传递机制[J].世界经济,2012(6)115-131.

Reproduction Logic of Structural Education Poverty and Its Solutions——a Case Study of a Poor Village in Yunnan

GAO Ming

Abstract:Based on a survey of a poor village in the minority mountainous area of Yunnan Province, it is found that the education in this area has been kept at a low level and is featured with agradual widening gap and strong intergenerational transmission. Edu�cation, instead of being a way to relieve poverty, has become one of the main causes of poverty reproduction. This structural edu�cation poverty is caused by internal factors, such as the demographic structure, income level , health level , and years of education of the parents, and external factors such as the geographical location of the village , the stratification of the social structure , and the compensation mechanism for education costs. In the short term the government needs to improve the compensation mechanism for education costs for poor groups and continue to promote vocational education and agro-technical training to reconstruct the education structure in poor mountainous area. In the long run, a long-term mechanism should be established to foster and develop preschool education in poor communities. And comprehensive management of poor vilages should be carried out to crack down on structural education poverty.

Key words:targeted poverty alleviation; structural education poverty; reproduction;educational capital

责任编辑:张馨