摘 要:本研究以云南省瑞丽市D傣寨为例,从空间性的视角探讨边疆民族地区农村教育扶贫的有效路径,强调社会文化的再生产应以主体的在场为前提,具有场域性和空间性。教育作为社会文化再生产的主要方式,在不同的社会形态中均具有特定的空间性特点。本研究中首先以传统的奘寺教育为例,阐明传统教育的实践空间具有地域性特点;其次运用数据分析,呈现瑞丽城乡教育资源分布不均的特点,这种不均在结果上表现为农村傣族青壮年多外出从事体力劳动并且最终返乡。教育赋予了个体实现就业流动的能力,这种赋能体现了以人力资本为基础的劳动力市场的运转逻辑和跨时空联结。学校是现代教育的实践空间,成为将社会行动从地方社会脱离出来的脱域机制,并对传统社会文化空间产生冲击。本研究还对目前教育扶贫中的行政举措和市场力量加以分析,由此强调教育扶贫需遵从场域的逻辑,重视农村社区教育的建设;村落社区公共文化空间的重构是有效增强内生动力的非制度化路径,儿童应成为非制度化路径中教育扶贫的重要对象。这是教育精准扶贫的应有之义。

关键词:农村教育扶贫;空间性;脱域机制;空间重构;非制度化路径

边疆民族地区是国家扶贫工作的重点区域。农村教育扶贫是将教育发展作为内生动力,即通过教育来改变农民的思想观念、生存技能和生活方式,以推动农村地区的全面发展。[1]农村教育扶贫对于阻断贫困文化代际传递、切断贫困的恶性循环链,具有根本性作用。[2]教育扶贫首先是扶教育之贫,通过多年的“输血式”扶贫,我国农村的办学条件已明显改善;教育扶贫的终极目标是依靠教育扶贫,即将扶困与扶志、扶智相结合,从物质保障性资助转向发展性资助,实现“造血式”扶贫。[3]

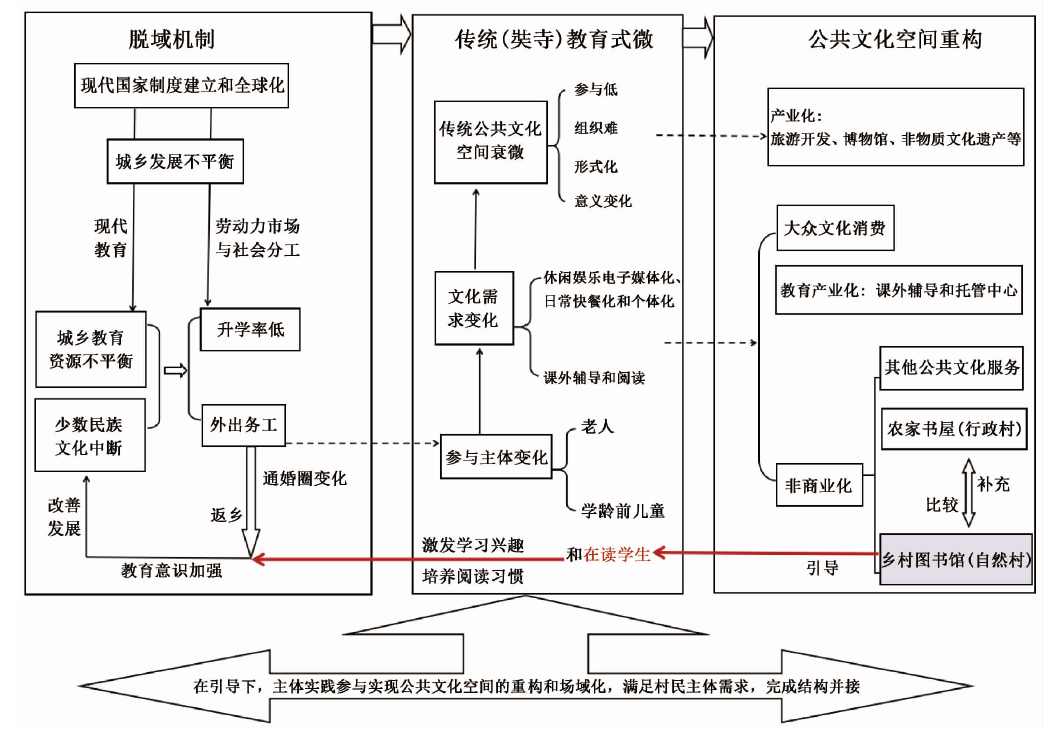

精准扶贫的理念于2013年被提出后,学界关于农村教育精准扶贫的讨论主要集中于制度化路径,包括:完善教育培训体系和加强绩效评估、加快公共服务体系建设、推进跨区域扶贫的协调机制和“互联网+”信息化的建设等。本研究侧重从非制度化路径进行分析,发现现代教育体系是具有空间延伸性的脱域机制,劳动力获得知识技能后通过市场实现跨地域流动,但其中大部分复又返乡,自然村寨依然是村民的日常活动空间和文化再生产场域。因此,教育扶贫应重视以主体性为基础的文化场域,在农村文化主体的日常活动空间中进行公共文化空间的重构。

一、教育的空间性

(一)教育作为社会文化再生产的方式:以主体性为基础的场域

马丁·海德格尔(Martin Heidegger)认为,空间是“在世”的活动本身所具有的“空间性”,空间性与主体性是一体的。[4]亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)进一步提出了社会空间概念,强调社会空间是社会的产物,具有主体性。[5]列斐伏尔将社会空间的生产分为空间实践、空间表征和表征

空间三个层面。空间实践指生产与再生产每种社会形态特征的特定地点和空间,是“可感知的”空间(物质构成);空间的表征指每种社会生产关系和社会秩序的“被构想的”空间(规划设计);表征的空间指居住者、使用者或占有者生活于其中的“可经验的”空间(象征符号)。[6]三个层面集客观的物理空间、主观的心理空间、实践的社会空间为一体。

皮埃尔·布迪厄(PierreBourdieu)认为,社会空间中有着各种各样的场域,每个场域是具有相对独立性的社会空间。场域是“位置之间客观关系的网络或形构”,[7]是社会成员参与社会活动的场所。每个场域有自身的“逻辑、规则和常规”[8],有自己的“性情倾向系统”,即惯习。惯习是“主观性的社会结构”,“来自于社会制度,但寄居在身体(生物性的个体)之中”。[8]场域和惯习互为存在。场域是具有惯习的场域,惯习是场域的惯习。[9]故而,社会文化的再生产以主体的在场为前提,具有场域性和空间性。

(二)现代教育的空间性特点:脱域性和教育资源的分布特点

教育作为社会文化再生产的主要方式和场域之一,在不同社会形态中具有各异的空间性特点。传统社会中,制度化教育是整个社会教化系统的一部分,并不排除社会基层多元民俗文化的传播方式。[10]换言之,传统教育的实践空间和受教者产生的认知空间多具有地域性特点,而传统教育向现代教育转变的过程,也是在空间性上由地域性特点向脱域性特点转变的过程。从空间性来看,建制的学校是现代教育的实践空间,现代教育是将地方与外部联结的表征空间,教育内容是个体与地方、国家乃至全球产生联结的空间表征。

工业社会的分工日益精细。与之相应,学校教育与家庭教育、社区教育也在职能分化,学校逐渐建制化,教育场域的自主性增强;基础教育普及过程中,现代学校传授知识技能的功能日益突出。现代教育成为将社会行动从地方社会脱离出来的脱域(Disembed)机制①的构成部分。[11]具体表现在两个方面,其一,脱域的可能性:教育内容具有将各个区域相互联系起来的特点,即一种“时空延展性”[11]。学生在接受教育的过程中,形成国家认同并产生对于世界的想象,这使得他们的自我人生规划可以不受限于出生地,而在空间上与外部产生联系。其二,可能性的实现:学生在接受教育的过程中意识到,他们可以通过教育的选拔机制来实现流动。他们在现实生活中获知,在完成九年义务教育后,就可以通过就业实现跨地域流动。这种流动性则体现出全球化的“时空压缩性”[12]。

学校教育赋予个体以实现就业流动的能力。这种赋能体现了以人力资本为基础的劳动力市场的运转逻辑和跨时空联结。以人力资本为衡量标准实现的就业流动,其实质是新自由主义对于个体的治理。米歇尔·福柯(MichelFoucault)认为,现代治理是基于身体政治的生命政治。在自由主义的逻辑下,“人”成为自主拥有身体的理性人,可以自由出卖劳动力、缔结契约、流动、自我投资和消费。作为新自由主义运行基础的人力资本理论,进一步强化了个体化,并将所有的差异化合理化为个体差异化。[13]从而,人的现代化成为传统社会走向现代的最重要指标。[14]具体而言,读写能力的普及(识字率、初等教育入学率)、人口广泛的地域移动和社会性移动、社会成员对现代性的社会经济过程的广泛参与和关联是现代化的重要指标。[15]中国改革开放的40余年,是传统农业社会向现代工商业社会的转型过程,也是农民理性的扩张过程。理性扩张的基层民众是中国经济高速增长的创造主体。[16]这种理性扩张,是新自由主义逻辑进入民众生活和观念之中的过程。

“人力资本”概念的提出,是美国新自由主义发展史上的里程碑。人力资本指劳工的技术与能力。[17]劳动者通过对人力资本的累积可以获得更好的收益。因而,个体成为“自身的企业家”。[13]191-206个体需要不断经营着自身:通过教育投资获得工作,再通过工作回收成本和获得收益,实现消费(包括满足基本需求的实用性消费和带有投资意味的符号性消费)。[18]换言之,在此逻辑下,教育可以提高未来经营的能力、未来收益和未来消费的满足。[19]由此,新自由主义逻辑渗入教育场域,在形塑个体的主体性的过程中,增长社会意识中的形式理性和工具理性,不断强化教育的标准化和功利化。[20]人们通过接受标准化教育外出求学、实现就业,构成“流”的世界中(事物之流、人之流、意象之流、论说之流)[21]人之流的部分。

但在全球化进程中,资源易于向“卡位”[22](枢纽地带)集中。这一空间特性也导致教育资源在地域上的分布不均,例如东西部差距、城乡差距。资源向枢纽中心集中和边缘贫困化是一体之两面,是由全球化过程中的不断分化而累积形成的差异化。这种不均在结果上体现为,低人力资本的西部(尤其是边疆民族地区)农村外出务工人员多从事体力劳动,并且他们中的大多数最后不得不返乡生活。将外出务工与返乡的双向流动结合起来看,农民的人生轨迹是在更大的空间范围进行安排,体现着地方社会通过人之流与外部相联结;与此同时,这种双向流动也带来了对传统社会文化空间的冲击。

(三)教育扶贫的制度逻辑:村落社区空间重构作为增强内生动力的路径之一

蕴含人力资本逻辑的现代学校教育在强化个体化的同时,也在瓦解着传统社区。面对现代性在全球的扩张,地方社会结合本土条件产生反馈,形成全球本土化。[23]地方社会在原有社会结构基础上吸纳外来元素形成“并接结构”[24]。在这一过程中,地方社会的空间重构转型,地方社会、行政、市场等多种力量互动交织。学校教育是此种并接重构的重要途径和场域。除资源分布不均造成的劣势之外,少数民族基础教育还面临着跨越语言、文化障碍等问题,所以边疆民族地区的农村学生往往学业成就有限,进而在劳动力市场中缺乏竞争力。而中青年的外出务工又导致社区文化主体缺失,传统社会文化的再生产难以为继、社区文化凋敝。

因此,一方面,教育扶贫是帮助地方社会适应转型的有效辅助手段,因为学习的本质是一种借助先导认知改变的变构过程。[25]另一方面,教育扶贫也是反资源集中化的有效措施。市场主导的经济体系必然带来反向运动,需要一定手段的干预。[26]教育扶贫是联合国教科文组织(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization)、世界银行(World Bank)等国际组织与机构推动全球反贫困的重点内容,以农村为重点,侧重于解决基础教育和儿童早期教育问题,开办基础教育学校并不断扩大规模和提高质量。[27]可见,基础教育和儿童早期教育的制度化路径,一直广受关注。而非制度化路径(家庭教育和社区教育)相对薄弱,尤其是儿童日常活动的社区空间,它在基础教育和儿童早期教育方面可能起到的文化公共空间的功能往往被忽视。立足于非制度化路径,更易于以传统文化为抓手,在传统文化场域的逻辑下优化环境,调动文化主体参与的积极性,增强内生动力,促进个人与社区的发展。由此实现改善、参与、赋权和可持续性四大核心要素,建立和完善参与式发展。[28]简言之,任何力量的介入,应依据现状调适文化场域的原有逻辑。[29]

改革开放40余年来,中国教育扶贫政策经历了从保障型向质量型发展、从碎片化向结构化转变、从输入式向立体式延拓,在不断深入和完善中走向精准化的过程。[30]笔者认为,教育扶贫应遵循场域逻辑,重视农村社区教育的建设,将村落社区公共文化空间的重构作为增强内生动力、实现教育扶贫的有效路径;儿童也是文化实践主体,他们应成为扶贫中非制度化路径教育的重要对象。这是教育精准扶贫应有之意涵。

笔者2017-2019年在云南省瑞丽市一个傣族村寨(以下简称D村)搜集的田野材料可印证上述观点。瑞丽位于中缅边境,傣族人口约占全市总人口的30%,约占全市少数民族人口的70%。D村与缅甸接壤,傣族人口占90%以上。本研究在描述分析当地传统乡土社会与现代教育发展的基础上,重点以村寨图书室为例,探讨在文化空间重构后的社区教育功能,即其对于学龄儿童阅读习惯的养成、身体惯习的改变和认知的变构可能具有的重要作用。

二、传统傣族奘寺教育:传统乡土社会中的公共文化空间和教育空间

传统教育是传统乡土社会文化的构成部分。在传统乡土社会,村落社区是村民日常生产生活的实践空间范围,是乡土社会文化产生和再生产的场域。

(一)以稻作为主的农耕生活和时节划分

瑞丽市地处云南省西部、德宏傣族景颇族自治州西南部,西北、西南、东南三面与缅甸接壤。全市地势北高南低,北部、西北部为山区,占全市总面积的80%;南部、东南部是地势平坦、土壤肥沃的坝区,占全市总面积的20%。瑞丽江自东北向西南流经坝区。瑞丽属南亚热带湿润性季风气候,冬无严寒,夏无酷暑。一年分雨、旱两季,11月至次年4月为旱季;5月至10月为雨季,降雨量占全年总雨量的88%,6月至8月是降雨高峰期。[31]

瑞丽傣族主要聚居在坝区,主要以稻作农耕为生,一年一季种植水稻,按耕作时间划分农忙和农闲。农忙时节都是雨季/热季与旱季/寒季的过渡交替期间:4月中至5月雨季/热季即将来临之时撒种、犁田、插秧;10月中至11月初雨季/热季结束、旱季/寒季来临之时收获。6月至9月雨水充沛、光照强的雨季/热季是作物生长的农闲时节、11月至次年3月的旱季/寒季则是不宜耕作的农闲时间。②如表1所示,傣族的宗教集体活动,尤其是佛事活动,都集中在农闲时节。

每个村寨的傣族集中聚居,宅基地和田地分隔开,寨心是整个村寨的中心,寨神庙建在村寨边的田地旁,保护着村寨。农忙时节,村民忙碌于田间垄头,亲戚邻里之间换工互助。

表1 傣族传统农耕和宗教活动时间表

(二)以奘寺为中心的传统傣寨公共文化和教育

农忙期的耕作生产是在村落社区中进行。农闲期的宗教活动亦是以自然村寨为基本单位,奘寺是傣族村落社区的宗教活动场所和公共文化空间。南传上座部佛教于公元13世纪传入傣族地区,几乎每个傣寨都有奘寺。奘寺通常位于居住区域的中心。僧人每日外出化缘,接受村民的布施供养。20世纪80年代以来,当地的僧人由村民按户轮值供养。

由表1可见,在传统农耕生活中,农闲期是傣族主要的宗教集体活动时间,通常在奘寺进行。在傣族的宗教观念中,老人去世之后将去往天国。因此每年雨季,老人集体到奘寺持戒“进洼”,为将来去往天国积累功德。这期间老人的饮食由寨中年轻一辈集体供养。摆袈裟的活动也是村民对寺庙的集体供奉。送丙和赶朵多是邻村之间的互访,虽存在跨地域、跨边境的赶摆活动,但仍是主要以村寨为单位进行组织。傣族传统教育的内容可以分为两类:生计习得为主的家庭教育、知识习得为主的奘寺教育。在传统傣族社会中,男孩通常在6-7岁时被送进奘寺当和尚,学习傣文、经文教义和礼仪。男子只有出家当过僧侣,才拥有正式成为傣族社会成员的资格。所以,奘寺教育是傣族男性的成人之礼,也是他们习得傣族文化的途径。临去奘寺前,家人会连续一周为他们做小和尚“出家摆”(当地的一种庆祝仪式),认亲友做干亲,被认作干亲的家庭出资分担他们在寺庙中的花费用度。

在传统傣族社会文化的再生产的过程中,村民在自然村落空间的生产生活实践是海德格尔理论中的空间性与主体性一体化的“在世(Being)”的活动,不断再生产着的村落社区空间,兼括空间的实践(住宅与田间之活动)、空间的表征(村民与僧侣、不同年龄群体之间的关系)、表征的空间(代表村寨之奘寺、寨心和寨神庙)三个层面,集物理地点、心理认知和社会文化属性为一体。其中,奘寺不仅是宗教场所,也是传承傣族文化的社会公共空间;在传统奘寺教育中,育人与知识技能习得并重,价值观的习得与地方社会结构和文化的再生产并重,是一种实质教育。

三、现代教育制度的脱域性:务工者外流带来的农村公共文化空间式微

(一)教育选拔和流动中的城乡特点

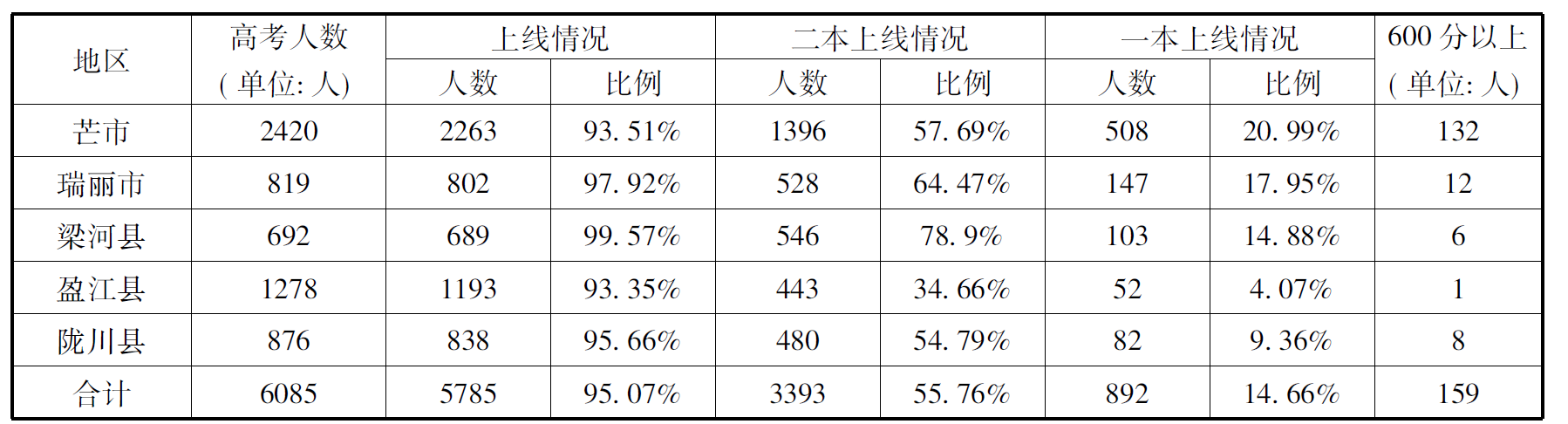

当地现代教育从无到有。目前,瑞丽已建立包括幼儿园、小学、初级中学、高级中学和职业中学在内的完整教育体系,九年制义务教育已经全面普及。2017年云南省一本录取率为10.85%,德宏州一本录取率14.66%,高于全省平均水平。从表2中德宏州2017年的高考情况来看,瑞丽的教育水平位于全州的较高水平。德宏州民族第一中学(简称州民族一中)是德宏州最好的中学,是一级二等完中,位于州府芒市,面向全州录取成绩最优者。所以全州600分以上的学生多集中在芒市,相比其他地区具有显著优势。2017年州民族一中高考600分以上的人数为130人,2018年为239人;一本率曾长期保持在30%以上,2017年一本率上升至49.22%,2018年达到了59.03%。③

表2 2017年德宏州高考情况统计

数据来源:德宏政府网,参见http://www.dehong.gov.cn/news/dh/content-16-35770-1.html.[2019-09-08]。

瑞丽市下辖姐告边境贸易区、畹町经济开发区2区,勐卯、畹町、弄岛3镇,姐相、勐秀、户育3乡,国营瑞丽农场实业总公司和国营畹町农场。城区主要包括勐卯镇、畹町镇、姐告边境贸易区、畹町经济开发区;农村地区则主要包括弄岛镇,姐相、勐秀、户育3乡,国营瑞丽农场实业总公司和国营畹町农场。

从教育资源分布来看,教学资源最好的学校都集中在瑞丽市区。勐卯小学是瑞丽建立最早和最好的小学;随着城区的扩展,姐岗小学、芒沙小学、团结小学逐渐由村办学校发展为教学质量优良的城区学校。当地最好的初中是瑞丽市第一民族中学(以下简称瑞丽一中)的初中部,可容纳在校学生3000多人。全市有两所高级中学:瑞丽一中高中部和畹町中学。瑞丽一中高中部自2012年进行课堂教学改革,已建成“启智课堂”教学模式,并于2017年开启“大数据+人工智能”的智慧校园建设项目,实现了教学的高数字化和高智能化。④

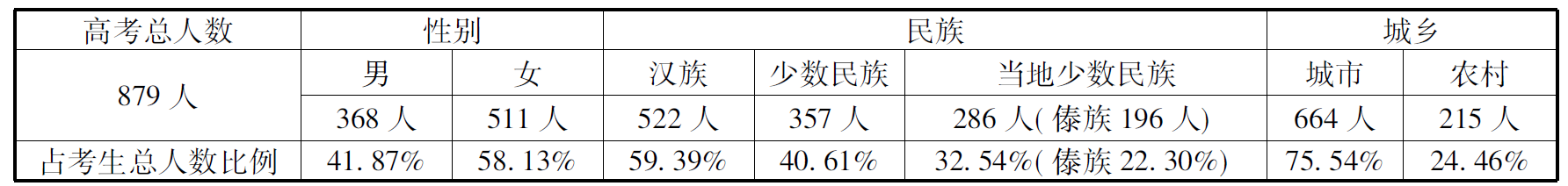

从表2和表3的数据比较中可见,2017年瑞丽共有高考生819人,2018年879人,2019年986人,参加高考的人数逐年递增。瑞丽一中的高考一本率和二本上线率基本稳定。从2017年的高考情况看,瑞丽市考取大学的学生基本上集中在瑞丽一中(一本144/147,本科以上515/528),瑞丽一中的一本率(19.23%)和二本上线率(68.76%)均高于全市平均水平(分别为17.95%和64.47%)。可见,瑞丽教育资源的分布呈现出城乡二元结构的特点,并反映在城乡高考人数的比例之中。表4中2018年瑞丽市农村专项计划高考生215人(其中瑞丽一中183人;畹町中学32人),只占考生总数(879人)的24.46%。

表3 2017—2019年瑞丽市高考情况统计

数据来源:瑞丽市人民政府网,参见http://www.rl.gov.cn/Web/_F0_0_28D07EDQXY3F18RA3H9CAAZ3HI.htm.[2019-09-09],www.rl.gov.cn/jyj/Web/_F0_0_28D06H4QK830HV2GG0AFB964MJ.htm.[2019-09-09]。

表4 2018年瑞丽市高考情况统计

数据来源:瑞丽市人民政府网,参见http://www.rl.gov.cn/jyj/Web/_F0_0_28D06H4QK83CHNEUP0RWHMPZ3L.htm.[2019-09-09]。

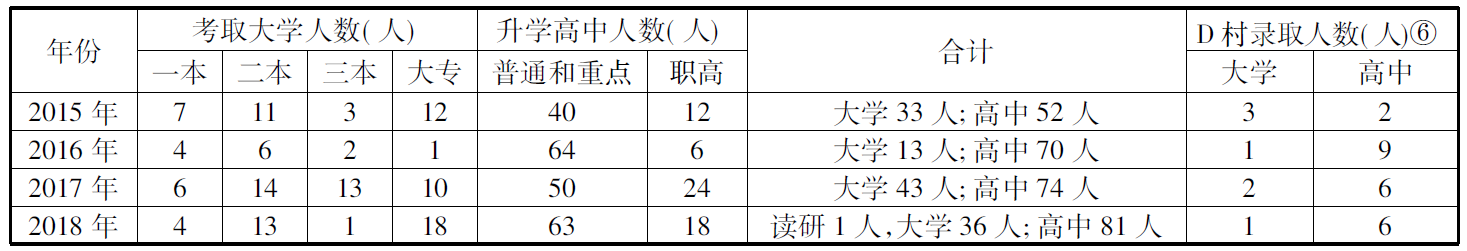

瑞丽城区居民多为外来经商的汉族,乡村是少数民族集中居住的区域。教育资源的城乡分布特点和民族分布特点,共同影响了当地民族教育的发展。2018年当地少数民族考生286人占考生总数的32.54%(其中傣族196人、占22.30%,另有景颇族67人、占7.62%,阿昌族4人,德昂族8人,僳傈族11人)。⑤笔者调研的D村所属的J乡,傣族占全乡人口90%以上,考上大学的学生女性比例相对偏高,几乎无一例外都是在瑞丽一中读高中。但如表3和表5所示,2017年和2018年J乡考上大学的人数不多,上线率也偏低:J乡的一本上线率低于瑞丽的平均水平;二本以上考生的比例远低于全市的平均水平。

表5 J乡高考和中考统计数据(2015—2018年)

数据来源:J乡人民政府统计数据。

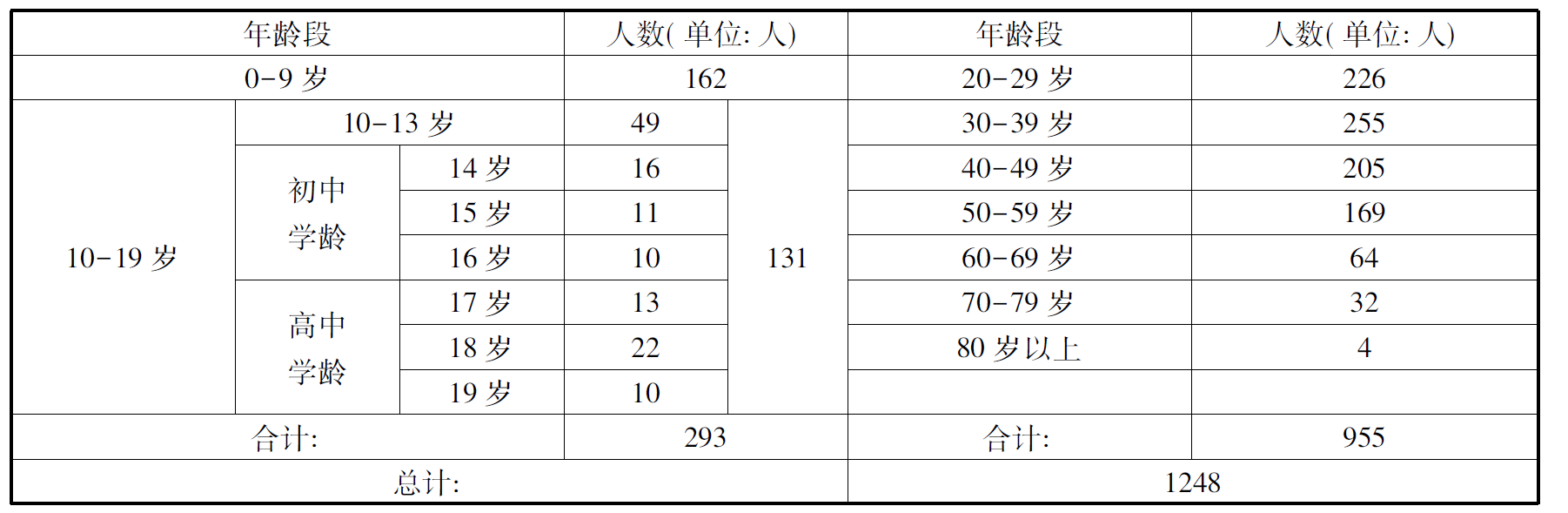

根据J乡政府统计数据(见表5),2015年至2019年D村的大学录取人数分别为3人、1人、2人、1人、4人;考取高中的学生分别为2人、9人、6人、6人、3人,变化趋势不明显。根据2018年户籍资料(见表6),D村共255户1248人务农为生,傣族占91%。0-9岁儿童162人,10-19岁青少年131人。瑞丽当地儿童年满7岁方能入读小学,按此计算就读初中学生的年龄段大致为14-16岁(共37人),就读高中年龄段大致为17-19岁(共45人)。每一年龄层的人数至少有10人,但每年村中考上大学的人数只有零星几个,按此计算,本科录取人数在同龄人中不足三成,高中录取人数至多过半。

表6 D村不同年龄段人口统计数据(2018年)

数据来源:D村所在的村委会户籍资料。

(二)现代性脱域机制下农村公共文化空间的衰退

1.跨地域就业流动与农村傣族教育的困境

在校就读的傣族农村青少年,由于厌学、外界诱惑和家庭环境等因素影响,长期存在着辍学问题。究其原因:(1)语言劣势易造成农村傣族学生的学习阻力;(2)外出务工的村民散布“读书无用论”,边境毒品等因素容易动摇学生的学习意志;(3)由于经济原因,许多家庭不支持非九年义务教育阶段的教育,鼓励初中毕业后婚育。世界体系的中心-边缘结构,催生了中国的城乡二元结构。在这种结构的推拉之下,农村劳动力被激发出了去往城市的渴望。不少农村学生自知考上瑞丽一中无望,在初中阶段出勤率低,初中毕业后选择外出务工。2017年笔者在D村进行问卷调查,全村255户,回收有效问卷167份。全村有外出务工经历的共126人(男性64人,女性62人),均为年龄在18岁至45岁之间的青壮年劳动力。村中该年龄段人口共有599人,外出务工者约占21%。这些务工者中有80%是初中学历,外出时都是从事劳动密集型工作。他们在外务工数年后返乡,村寨依然是他们安居的依托之所。

由上可见,现代教育体系成为脱域机制的构成部分,促使地方社会与全球市场形成联结。标准化的教育服务于劳动力的培养,并促成劳动力在市场中的流动性:通过教育选拔向上流动的少数人,大学毕业后通过就业实现向上流动;而大多数人完成九年义务教育后外出务工,实现农村向城市的跨地域就业流动。外出务工与返乡的双向流动,是他们的人生在更大的空间范围内的轨迹,体现着地方社会与外部的联结,兼具时空的延伸性和压缩性。

2.傣族奘寺教育的式微和农村社会文化空壳化

标准化教育使就业流动成为可能的同时,也在剥离着务工者与原生地社会的联系,成为一种文化上的脱嵌。一方面,地方社会的传统教育难以为继,传统奘寺教育逐渐式微。瑞丽佛教协会建立奘寺学校,试图将学校的教学内容整合进奘寺教育。然而,中国境内的傣族儿童报名参加的并不多。在奘寺学校学习的学生中,以中缅边境地区的缅甸傣族村寨的儿童居多。

另一方面,大量中青年农村人口向城市流动。由于瑞丽的光热资源充足,适合种植作物,外来资本因此涌入,大面积租赁村寨田地,规模化种植经济作物。这进一步加速了村寨劳动力的外出,导致村寨日益“空心化”:(1)由于家庭劳动力的缺失,老人“进洼”的年龄段后推。(2)社会文化主体减少或缺失,村落集体活动难以组织。村民按户进行的轮值和摊派的性质也发生了变化。外出的务工人员只进行经济上的分担,不再直接分担劳动。由村寨雇人进行劳作,劳力承担者改为雇佣性质。这样,原有文化再生产中的社会公共性发生了变化。

由上可见,现代教育和市场促使地方社会与外部产生跨地域性的空间联结,主体对世界和人生的认知发生变化。在这一并接的过程中,地方社会发生结构性转型,前述的传统生计、社会、文化一体化的时间和空间安排被打破,传统社会公共文化空间日益碎裂,而新的空间尚未建成。目前在教育方面,市场和行政的力量开始介入,在某种程度上引导和加速着这一结构的并接和转型。

四、教育扶贫措施中的空间区分

教育作为扶贫的根本性措施,教育的发展和教育质量的提高既是扶贫的重要目标,也是扶贫措施的重要内容和环节。在这方面,市场行为和行政措施并行不悖。

(一)学前教育和基础教育市场中的分化

目前,村民在经济收入上有了分化,这也相应地体现在他们教育观念的差别上。宽裕的家庭相对注重教育投资,让孩子接受完整的学前教育,并在孩子入读小学后送去教育辅导机构接受课后辅导。这些孩子在校的学习适应能力较强,表现比较活跃。J乡小学的周边在几年前开始出现托管中心,每人每月收费800元,一学期的总花费约3000元。这对于年纯收入不足万元的大部分农村家庭而言,是比较重的负担。这家托管中心在每学期和假期中基本上能在全乡招募学生20人左右。显然,这些家庭希望通过对早期基础教育的投入,让孩子能够通过教育选拔机制实现向上流动,到瑞丽一中接受中学阶段的教育。这些学生通过身体精力和时间的投入,将家庭投入的经济资本转化为自身的文化资本。

然而,大部分傣族家庭无法承担此类教育费用,学前教育甚至在当地尚未全面普及。笔者在J乡幼儿园了解到,虽然目前政府实施了学前教育资助政策并强制要求每个孩子必须先读学前班方能入读小学,但大部分村民为节省费用,只将孩子直接送来读幼儿园大班或学前班,而非从三周岁起即接受学前教育。为期一年的学前班,对学生们适应学校生活有一定帮助。D村的H本科毕业后刚参加工作,她告诉笔者,她小时候只读了学前班,因为学习勤奋,在乡村学校读书时一直是尖子生。后来去瑞丽一中高中部就读,却成了班上的中等生,开始在学习上感到吃力。虽然她比城里同学更勤奋,但成绩仍不够理想。已为人母的S在访谈中的一段话,在某种程度上对这种现象给出了解释。S告诉笔者,很多傣族学生数学不差,主要差在语文成绩上,因为他们平常课外阅读太少,赶不上汉族同学。又如,乡村小学基本不教英语,所以农村学生的英语成绩也不理想。由于语言劣势,不少儿童甫入学校之初在课堂上听不懂,逐渐产生了厌学情绪。傣族学生在访谈中普遍用“苦”来形容学习。

(二)行政空间的中介性

如前所述,村民的主要活动空间范围是自然村,如D村。但是自然村只是行政体制中的村民小组,行政村是由多个村民小组(自然村)组成的村民委员会(简称村委会)。

行政村作为下承村民小组、上承乡政府的中间行政组织单位,尤其在由下往上集中的过程中,有利于提高政府对地方治理的效率。目前在瑞丽乡村地区实施的精准到个体的教育扶贫政策,涵盖了学前教育、义务教育、普通高中、中等职业教育和高等教育各个阶段。这些政策针对建档立卡的贫困户家庭,在建档的过程中需要由下往上申报、由上往下审核和发放,体现了行政组织的高效性。例如,从表5可以看到,近年来不少人就读职业高中,这与近年来“雨露计划”⑦的实施有直接关系。扶贫政策显然给农村地区的傣族学生提供了更多的求学和向上流动的机会。

由于行政村具有执行和组织行政事务的高效性,很多需要贯彻到基层的措施长期依赖行政村,却忽略了行政村只是行政空间,而非村民日常活动的社区空间,这导致有些惠民措施执行不到位。例如,为解决农民“买书难、借书难、看书难”的问题,新闻出版总署从2007年开始在全国范围内实施“农家书屋”工程,建立满足农民文化需要的公益性文化服务设施。至2018年,瑞丽市政府相关部门选取人口相对密集的乡镇文化站和村委会,已经建成57家农家书屋。D村(村民小组)所在的村委会建有一处农家书屋。这处农家书屋的图书、报纸和音像制品由德宏州文化体育(新闻出版)局采购,共有几百册(件)。自2010年12月农家书屋建成后,2013年底和2014年底有过两次更新。每年虽有人来借,但屈指可数,多是村委会工作人员,总体而言使用率极低:2011年借阅10人次;2012年4人次;2013年5人次;2014年6人次;2015年10人次;2016年11人次;2017年23人次。除推广不够之外,更重要的原因在于,村民需要办理手续时才会去村委会,在当地村民的认知中,行政村更多是作为行政单位的存在,并非村民(尤其是学龄孩童)日常活动的空间范围。由此可见,只有主体积极参与其中,新农村的公共文化场域才能有序运行。

(三)自然村寨原有公共文化空间的重构

农家书屋工程的目标是通过提供书籍增加村民的阅读量、丰富村民的文化生活,是一种农村公共文化空间的重构途径和社区教育方式。但农村社区教育建设和公共文化空间重构,应根据现状调适文化场域的原有逻辑(譬如将书屋或图书阅览室设在村民日常活动的自然村寨,如图1所示),才有利于成为主体实践参与的真正意义上的文化场域。尤其是刚进入学龄阶段的少年儿童,他们可以借助阅读了解外部世界,进行认知变构,在新的世界观和惯习的形成中产生并接结构。这样既有助于他们对学校教育的适应和文化资本的积累,同时也有利于在自然村中形成新的文化场域和公共空间。

图1 自然村寨为空间单位的社会文化公共空间重构图示

五、结语

在传统傣族社会中,村民的生产生活实践再生产着村落社区空间,集物理地点、心理认知和社会文化属性为一体。其中,奘寺不仅是宗教场所,也是传承傣族文化、具有社会公共性的教育空间。传统社会文化的实践空间和认知空间具有地域性特点。瑞丽的现代教育体系是兼具空间延伸性和压缩性的脱域机制的构成部分,具体体现在教育选拔和跨地域就业两个方面。一方面,城乡差距反映了教育资源在枢纽地带和边缘地区分布的不均衡;另一方面,现代教育将个体与地方、国家乃至全球联结。在这一过程中,地方社会的空间发生转型,多种力量(地方社会、行政、市场)互动交织。少数民族出现的文化中断和文化不适应问题,是这种并接重构的一种体现。

教育扶贫在某种意义上是帮助地方社会适应转型的一个辅助手段。而在边疆民族地区,社会文化转型更具复杂性。瑞丽现有的教育扶贫措施包括教育扶持和经费资助、“互联网+”扶智扶贫、公共文化服务系统(如农家书屋)的建设等,在性质上行政力量和市场的自发行为并举。但在公共文化服务系统的建设过程中,应当注意行政空间和日常实践空间的区分。自然村寨是村民的日常活动空间和文化再生产场域。教育扶贫和乡村文化振兴应重视以主体性为基础的文化场域,使文化主体积极参与实践的社会文化空间成为农村教育精准扶贫的有效路径之一。从而,公共文化空间在再生产中既成为规划者主导的“空间的表征”,也是空间实践主体所感知的“表征的空间”。只有在村民主体性得到尊重,村民实际文化需求得以满足的前提下,才能充分激发农村公共文化空间的生命力与创新力。

注释:

①“Disembed”一词最初作为学术概念是在卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)的《大转型:我们时代的经济与政治起源》(“The Great Transformation”)一书中,被译为“脱嵌”,意指现代市场的经济活动从社会生活中分离出来,并逐渐成为主导。这与前现代社会中市场只是社会的构成部分不同。“Disembed”一词还出现在安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)的《现代性的后果》(“The Consequences of Modernity”)一书中,虽然也与全球联结的经济活动有关,但更强调这种联结导致的社会行动从地方社会脱离出来,故被译为“脱域”。本文讨论的流动强调跨地域性,所以使用“脱域”的译法。参见:波兰尼.大转型:我们时代的经济与政治起源[M].冯钢,刘阳,译.杭州:浙江人民出版社,2007;吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2000.

②后来受现代耕种技术的影响,傣族开始一年两季或是三季的耕种,在旱季/寒季种植和收获苞谷。季节和时节的划分大致不变。

③数据来源: 云南省德宏州民族第一中学统计材料。

④在教育部和工信部推动的“千兆进校、百兆进班”建设数字校园、改造提升远程教育网络的工程中,2018年瑞丽全市学校的光缆敷设工作已经完成,但还未实现与课程同步。“互联网+教育”的应用有待进一步普及。

⑤2017年末,瑞丽全市常住总人口(在瑞丽居住半年以上中国籍人口)208550人。其中少数民族人口为86346人,占总人口比重为41.4%。傣族60818人(占29.16%),景颇族14713人(占7.05%),德昂族1919人,傈僳族945人,阿昌族553人。数据来源:瑞丽市2017年国民经济和社会发展统计公报,参见http://www.rl.gov.cn/tjj/Web/_F0_0_047OYSHK6T3MJ71FM1LTUWJNNB.htm.[2020-01-09]。

⑥根据D村主管村干部提供的数据,2019年D村有4人考上大学(其中一本1人,二本2人,大专1人),另有3人考上高中。

⑦“雨露计划”是国务院扶贫开发领导小组办公室自2015年起组织开展的,针对农村贫困家庭的职业教育资助。瑞丽市的受资助学生每学期可领到1500~2500元。

参考文献:

[1]刘建伟,王院院.中国农村教育扶贫研究回顾与展望[J].山西师大学报(社会科学版),2019,46(1):90-96.

[2]舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,2006:123-124.

[3]刘军豪,许锋华.教育扶贫:从“扶教育之贫”到“依靠教育扶贫”[J].中国人民大学教育学刊,2016(2):44-53.

[4]海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映,王庆节,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006:416-418.

[5]列斐伏尔,晓默.《空间的生产》节译[J].建筑师,2005(5):51-60.

[6]列斐伏尔,刘怀玉.空间的生产(节译)[J].中外文化与文论,2016(3):94-110.

[7]WACQUANTL. Towards a reflexive sociology: a workshop with Pierre Bourdieu[J].Sociological theory,1989,7(1):26-63.

[8]布迪厄,华康德.实践与反思———反思社会学导论[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998.

[9]毕天云.布迪厄的“场域-惯习”论[J].学术探索,2004(1):32-35.

[10]庄孔韶.人类学与中国教育的进程(上)[J].民族教育研究,2000(2):38-44.

[11]吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2000.

[12]哈维.后现代的状况[M].阎嘉,译.北京:商务印书馆,2013:324-386.

[13]福柯.生命政治的诞生[M].莫伟民,赵伟,译.上海:上海人民出版社,2011.

[14]英格尔斯.人的现代化[M].殷陆君,编译.成都:四川人民出版社,1985:3-10.

[15]COLEMANJ. The political systems of the developing areas[M]//ALMONDG,COLEMANJ. The politics of the developing areas. Princeton: Princeton University Press,1960:534-544.

[16]徐勇.农民理性的扩张:“中国奇迹”的创造主体分析———对既有理论的挑战及新的分析进路的提出[J].中国社会科学,2010(1):103-118+223.

[17]贝克尔.人力资本[M].陈耿宣,译.北京:机械工业出版社,2016:XVI,2-12.

[18]鲍曼.工作、消费和新穷人[M].仇子明,李兰,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2010:63-94.

[19]舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华,等译.北京:北京经济学院出版社,1990:1-27.

[20]里茨尔.社会的麦当劳化[M].顾建光,译.上海:上海译文出版社,1999:70-72.

[21]阿帕杜莱.全球化[M].韩许高,王珺,程毅,等译.南京:江苏人民出版社,2016:5.

[22]周永明.重建史迪威公路:全球化与西南中国的空间卡位战[M]//周永明.路学:道路、空间与文化.重庆:重庆大学出版社,2016:510-556.

[23]罗伯森.全球化:社会理论和全球文化[M].梁光严,译.上海:上海人民出版社,2000:238-259.

[24]萨林斯.历史之岛[M].蓝达居,译.上海:上海人民出版社,2003:11

[25]焦尔当.学习的本质[M].杭零,译.上海:华东师范大学出版社,2015:20.

[26]波兰尼.大转型:我们时代的经济与政治起源[M].冯钢,刘阳,译.杭州:浙江人民出版社,2007:15-17.

[27]唐智彬,胡媚,谭素美.比较视野中教育扶贫的国际经验与中国路径选择———基于主要国际组织和机构理念与行动的分析[J].比较教育研究,2019,41(4):37-44.

[28]史玉丁.发展人类学视角下传统村落文化的保护与活化[J].世界农业,2018(7):65-70.

[29]吴理财,刘磊.改革开放以来乡村社会公共性的流变与建构[J].甘肃社会科学,2018(2):11-18.

[30]赵阔,张晓京.改革开放40年我国教育扶贫政策变迁及其经验[J].中国人民大学教育学刊,2019(1):16-30.

[31]云南省瑞丽市地方志编纂委员会.瑞丽市志(1978—2005)[Z].昆明:云南人民出版社,2012:57-62.

On the Spatiality of Rural Education Poverty Alleviation in the Border Ethnic Minority Areas---A Case Study on Dai Village D in Ruili, Yunan Province

HU Yan

Abstract: This paper, adopting the theoretical framework of spatiality, takes Dai Village D in the border ethnic minority areas in Ruili, Yunnan Province as a case study to explore the effective approach for education poverty alleviation in rural areas in the border area. It emphasizes on the reproduction of social culture, and stresses that the presence of subjectivity is the prerequisite for the reproduction of social culture, which enjoys field domain and spatiality. Education, as the major form of social and cultural reproduction, enjoys specific spatial characteristics in different social forms. This article first of all, takes the traditional Zang Buddhist temple education as an example to clarify the practice space of traditional education enjoying regional characteristic, then it adopts the data analysis to present the uneven distribution of education resources in urban and rural Ruili which indicates that Dai young people in rural areas go out to do physical work and eventually return to home. Education empowers individuals to achieve employment mobility and the empowerment embodies the operation logic and cross-space connection of human capital-based labor market. School is the practice space of modern education, which becomes the disembedding mechanism of social action from local society and can also cause its impact on traditional social and cultural space. This study also makes analysis on the administrative measures and market forces of current education poverty alleviation, thus emphasizing that the education poverty alleviation should follow the field logic and pay attention to education in the rural community. The reconstruction of the public cultural space of the village community is the non- institutionalized way to effectively strengthen the internal momentum, and children should become the key target of education poverty alleviation in the non-institutional pathway.

Key words: education poverty alleviation in rural area;spatiality;disembedding mechanism;spatialreconstruction; non-institutionalized pathway

责任编辑:龚梁