摘要:儿童的“后台生活”是幼儿园一日生活中以儿童为主体开展的各种隐蔽活动,是儿童在成人相对忽视的时空下通过同伴交往积极开展的各种活动。这些活动充分体现了儿童的自主性和创造性。本研究运用民族志的研究方法,通过积极的角色塑造,以“局内人”的身份深入儿童群体收集田野资料,深描儿童的“后台生活”世界,结果发现儿童“自我”的成长是其“后台生活”生成的起点;“玩”是儿童“后台生活”生成的根本动力;同伴交往是儿童“后台生活”生成的土壤。儿童“后台生活”的存在颠覆了传统“童年研究”对儿童形象的预设,儿童不再是等待被社会改造和教化的对象,而是积极参与文化创造与社会改造的行动者。

关键词:“后台生活”;儿童生活;民族志研究

一、问题提出

(一)儿童“后台生活”概念的提出

微观符号互动论研究者戈夫曼(Erving Goffman)的“拟剧理论”提供了一种分析人与人“在建筑物或房舍的有形界限内有组织的社会生活”[1]的方法。戈夫曼认为“人与人的交往正如舞台上的演员一般,不断根据当时情境的定义来调整自己的演出,使得行为举止能符合情境的规范与观众的要求。人们所生活的世界充满了各种形象管理与剧班表演,宛如是被戴各种面具的演员齐聚一堂的舞台。”[2]据此,他将社会生活的表演区域分为三种:一是前台区域(front regions);二是后台区域(back regions);三是局外区域(the outside)。“前台区域”是指“特定表演的场所”。戈夫曼指出:“一个人在前台的表演可以看作是其个人形象的尽力展示,他在该区域中的活动维系并体现着某些标准。”[3]同时,戈夫曼提醒人们注意:“那些被强调的事实往往出现在前台区域;而在另一区域,‘后台区域’或‘后台’,则会凸现出那些被掩盖的事实。后台区域或后台可以定义为这样一个场所,与给定的表演相关联,在这里的表演所促成的印象,故意要制造出与前台表演相反的效果。”[4]“后台区域”类似于戏剧表演的后台或电影“镜头之外”的活动。在这两种情境之外的第三种区域即所谓的“剩余区域”,也被称为“局外区域”。[5]不同区域上演着人们的不同活动,这些活动构成了人们生活的多面性。

区别于家庭生活,幼儿园生活更具“组织性”和“纪律性”。进入幼儿园后,儿童会被分配到不同的班级中。班级既是一所幼儿园最小的组织单位,同时也是每一个幼儿展开学校生活的固定场所。参照戈夫曼的“拟剧理论”,儿童在幼儿园班级中开展的各种活动可以依据“活动区域”和“交往对象”的差异划分为成人规划下的“前台生活”和幼儿自为的“后台生活”。这里的“前台”是“由制度、规范所规限出的控制之所,由规则、脚本、舞台的灯光与观众的目光共同构成”,[6]在幼儿园班级中,即是“教师意义控制和规范控制下的空间”。[7]在“前台区域”,教师和儿童需要管理并维护各自“师”与“生”的角色,从而使得各自的活动能够与其社会身份保持一致。幼儿园的“前台生活”由此是指在幼儿园一日生活中,幼儿按照教师对班级生活的各项组织计划正式开展的各种活动。

与此同时,当人们把视线从宽敞明亮的活动室移开,就会发现在班级生活中还有很多易被忽略的“后台区域”。可以说,教师和幼儿都有各自的“后台区域”。对于教师来说,主要的“后台区域”是班级里设置的教师休息室,幼儿通常不可以随便进入。对于幼儿来说,他们的“后台区域”更加多样灵活。当他们暂时从“前台”撤离,进入到“后台区域”时,会更为自然地流露属于孩子的天性。儿童的“后台生活”由此是指在幼儿园一日生活中,以儿童为主体开展的各种隐蔽活动,是儿童在成人忽视的时空下,通过同伴交往展开的各种活动。这些活动是儿童在园生活中相对隐蔽的一部分,但能够充分体现儿童的自主性和创造性。

(二)儿童“后台生活”的研究意义

随着现代社会的发展,幼儿园已经成为儿童与同伴共同生活的重要场所。尽管教师与儿童共处幼儿园的时空环境中,但教师通常很难完全掌握和理解儿童在幼儿园内的完整生活,因为教师常常会忽视那些远离其视线、发生在孩子间的隐蔽活动。这些被教师忽略的活动不仅是儿童在园生活的重要组成部分,而且是儿童在一定程度上能够自主的空间,[8]“其中的规则可以和大人所订的不同,甚至有冲突,(是)小孩同侪生活集体的秘密基地”。[9]那么,儿童是如何通过自身的努力建构出此种生活的呢?这些自主性的生活经历对于儿童具有怎样的本体性意义与价值呢?回顾已有教育学视野下进行的儿童生活研究,学者们多从“前台生活”入手,寻觅学前教育、幼儿园课程与儿童生活之间的关系。本研究则拟将关注点转向被大家忽视的儿童“后台生活”,通过运用文化人类学的研究方法,以“局内人”的身份深入到儿童群体的幼儿园生活中,自下而上地深描儿童此种自主性“后台生活”的建构过程,以弥补当前国内已有研究的不足,同时为进一步推进当前以发挥儿童主体性为宗旨的幼儿园教育改革提供有益的启示。

二、研究方法

(一)研究方法的选择

近20年来,社会学研究方法在当代发展的一个重要趋势是从“研究儿童”转向“和儿童的研究”或“为儿童的研究”(from research on to research with or for children)。[10]在“研究儿童”的视角下,儿童是“消极的研究对象”,“研究通常采用非参与的方法,常常把诸如父母或儿童看护者、教师和教育工作者这样的代表提供的信息当作儿童体验的可靠信息”。然而,这种“看来以儿童为焦点的研究却恰恰忽略了儿童自身的观点”。[11]从“研究儿童”到“为儿童的研究”,这种转变背后反映的是对捕获儿童声音、倾听儿童观点、关注儿童兴趣及公民权利的重视,同时这也挑战了既有关于成人—儿童关系的认识偏见,提醒研究者优先考虑儿童所拥有的主体世界。

“民族志”作为一种研究方法,强调对人以及人的文化进行详细的、动态的、情境化描绘,探究的是特定文化中人们的生活方式、价值观念和行为模式,[12]要求研究者进入并参与研究对象的生活,而且被研究对象所接纳,即所谓的“以当地人的观点看问题”(from the native’s point of view)。[13]科萨罗曾指出:“由于年幼孩子之间的互动与文化的许多特征都是当下即时形成并分享的,研究者较难通过反思性的访谈或调查了解它们。因此,民族志成为儿童研究的一种有效方法”。[14]这种方法“不同于传统的实验室或调查研究,能够更加直接地聆听儿童的声音,也能直接主动参与社会学资料的产生”。[15]本研究力图深描儿童群体在成人掌控的时空下建构自主性生活的过程,因此需要研究者以尽量贴近儿童的姿态,尽可能地接近“文化主位观”,将儿童真实的声音、生活、文化世界深描出来。总之,从研究目的看,本研究重视描绘细节,揭示过程,进行理解与意义的阐释;从研究性质看,本研究具有探索性、过程性和生成性的特点,需要运用归纳法逐步提炼观点。[16]基于此,研究者最终选用了“民族志”的研究方法。

(二)抽样

“抽样”需要解决的核心问题是“我想找谁进行研究”。[17]就本研究来说,即是“想找幼儿园里的孩子进行研究”。这使得找到愿意接纳外来者进行长时间扎根研究的幼儿园是本研究首先需要克服的难题。为此,本研究采用方便性取样与目的性取样相结合的方法,选取了J市一所私立园和一所公立园,前者位于研究者居住的小区,在本研究中简称G园;后者是J市办园历史最为悠久、群众口碑最好的一所公办园的分园,在本研究中简称Z园。然后,研究者在Z园的A班、G园的B班开展了7个月的田野调查。

(三)研究者的角色塑造

在民族志的田野工作中,研究者身份的建构是整个研究过程中最为重要的问题之一,建构和研究目标相容的适当身份十分必要。就本研究而言,研究者希望自己可以“成为孩子的伙伴”或“大朋友”,从而避免幼儿以对待成人的通常方式与研究者互动,由此有助于研究者贴近儿童的生活进行观察。为此,研究者希望能够通过积极的角色塑造成为一位“非典型成人”(an atypical adult),即“儿童的一种特殊朋友,这位朋友不会直接告诉他们应该做什么,或者去控制他们的行为”。[18]在进入班级开始观察之前,研究者向带班教师和保育员介绍了自己的研究计划,并请这些教师不要将研究者本人称为“林老师”,而只需直接称呼研究者的化名“林林”。除了前期与教师的积极沟通外,研究者还对个人的外在形象进行了管理。首先,在外表装扮上,尽量拉近与孩子之间的距离。研究者本人身高1.58米,28岁,偏瘦,在进入幼儿园开始观察时留着齐耳黑色短发,看起来比较年轻。其次,在进入田野工作的过程中研究者一直坚持穿平底鞋,在身高上控制自己与孩子之间的差距。在穿衣风格上,拒绝所有成熟化和明显女性化的装扮,以裤装为主,同时选择颜色鲜艳、有童趣的服饰。最后,在整个研究过程中研究者以“林林姐姐”的身份出现在幼儿身边,跟随幼儿参加由教师组织的一日生活。在此参与式观察的过程中,研究者逐步赢得了儿童群体的接纳与信任。

(四)田野资料的收集、分析及理论建构

1.田野资料的收集过程。

对于民族志研究来说,“田野作业是所有民族志研究设计中最具特色的要素,这一途径塑造了民族志所有工作的设计。”[19]田野研究包括两种不同的活动:首先,研究者进入到研究场景中,开始了解身处其中的人们的日常生活,和里面的人们建立持久的关系,并且始终观察正在发生的事情。其次,研究者“以规范、系统的方式写下在他人日常生活中的所见所闻”。[20]本研究的田野作业过程如下:每天进入班级后,研究者与班级内幼儿一起参加教师组织的一日生活的各个环节。由于对于幼儿园内的生活不熟悉,进入现场后研究者选择跟在孩子身后,听教师的口令,按照教师的要求和孩子们一起度过幼儿园的一天生活。每日在幼儿园的现场,研究者都随身携带一个小型记录本和一支笔,对于发生的关键事件以速记的方式记录下来,同时研究者随身携带录音笔,随时随地录下幼儿之间的详细对话。此外,研究者还随身携带了一个小型的手机(iphone 4),拍照时可以关闭所有声音和闪光,从而不容易影响到投入活动中的幼儿。每日田野工作结束后,对于观察现场的田野笔记、录音及图片资料,研究者及时回顾和整理,从而保证田野笔记资料的丰富和真实。研究者从2015年4月13日至2015年11月27日进行了7个月的参与式观察,对两个抽样班级的幼儿从小班下学期追踪至中班上学期,收集了丰富的田野文字资料、图片资料与音频资料。随后,研究者还对这两个抽样班级的4名教师、2名保育员、3名园领导、7名重点跟踪的幼儿家长分别进行了访谈。

2.田野资料的编码、分析及理论建构。

民族志研究通过田野参与式观察可以收集到丰富的资料。这些资料的形式主要以文字而非数字的形式出现。分析整理资料的过程是一个逐级编码、分类、归纳、总结,建立框架的过程,也即对资料进行选择、聚焦、单纯化、抽象化与转化的过程。这一过程会实现资料的“凸显、分类、聚焦、抛弃”和最终的组织化,从而“使研究者得以引出与证明‘最终的’结论”。[21]

本研究按照开放式编码—集中性编码—确定主题的三大步骤,对田野资料进行编码归类。首先,研究者将收集到的田野资料分为两个部分:第一部分资料为主体资料,即研究者个人在参与式观察中收集到的观察资料。这部分资料作为研究的核心资料来源;第二部分资料为参考及扩展性资料,即研究者通过访谈家长、教师及园长收集到的访谈资料。这部分资料不仅为第一部分资料提供了大量的背景信息,同时这部分资料可以为主体资料提供相互验证的文本参考,保证研究结论的有效性。在编码过程中,研究者先对收集来的田野笔记进行“登录”工作(即转写出word文档),随后开始通读田野笔记,感受随着时间流逝所发生的变化。在此基础上,研究者开始进行开放式编码。在最初的开放式编码环节,研究者将田野笔记按照两所幼儿园分别归类,同时将完全在幼儿之间发生的事件和涉及研究者参与的事件分开编码。分开编码一方面帮助研究者找到自己作为“参与者”在田野中生活的变化过程;另一方面让研究者能够将两类资料相互对照、验证,从而对幼儿之间讨论的问题有了更深入的理解,保证“局内人”的视角和观点。然后,研究者对从Z、G两所幼儿园收集到的田野笔记依照“逐句编码”的方式开始编码,寻找最小“码号”,也即最小的“分析单位”。在开放式编码的过程中,通过反复阅读田野笔记寻找G、Z两园幼儿交往中出现的“本土概念”。在此基础上依照“本土概念”将田野笔记再次进行分类,将其中资料较为充足的“本土概念”保留,作为进一步集中性编码的依据。

在集中性编码阶段,重点是逐渐从已经建立起的码号之间寻找联系,最终确定宽泛的研究主题,以及主题之下可以提出的子主题与子话题。在对资料进行编码的过程中,同时撰写“综合备忘录”,包括编码事件发生的一些背景信息,进一步挖掘已经编码的田野笔记之间的关系,从而为某一主题提供更多的支撑。对两个幼儿园的观察资料分别进行编码整理后,研究者打破幼儿园的限制,综合运用“类属分析的形式”(categorization)与“情景化的分析方式”(contextualization)建立研究报告的撰写框架。

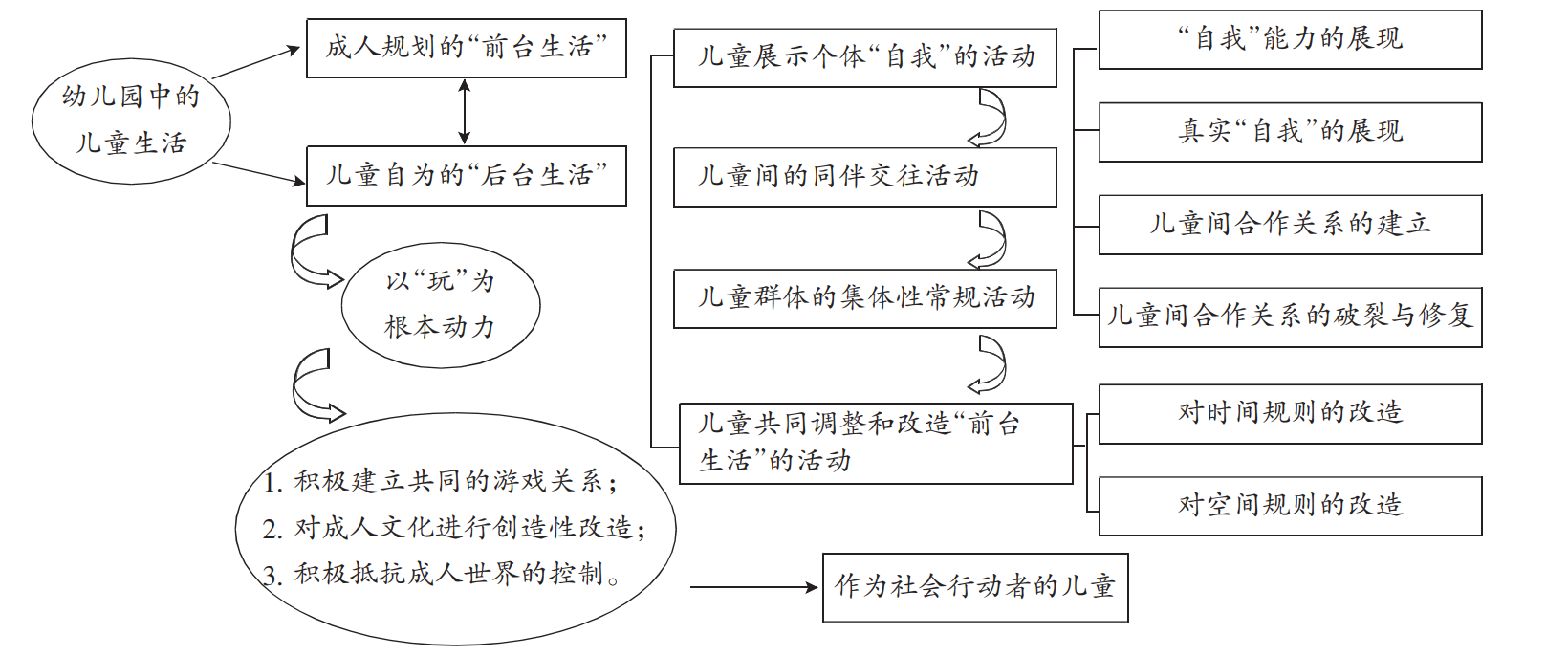

通过对田野资料的反复阅读、分析和归类,研究者结合研究问题对初期编码的内容进行理论建构。依据“类属分析”的方法,将儿童在“后台生活”中的活动按照参与者人数、参与者关系建立的顺序归类为以下四大主题:儿童展现个体“自我”的活动、儿童间的同伴交往活动、儿童群体的集体性常规活动、儿童共同调整与改造“前台生活”规则的活动。随后,在四大主题下进一步划分子主题。然后,在各子主题下运用“情境分析”的方法撰写各自对应的相关话题。最终,基于两所幼儿园的编码资料,研究者设定了如图1所示的研究框架。

图1 本研究最终设定的研究框架

(五)对研究效度的把握

在质性研究中,“效度”这一概念是用来评价研究结果与实际研究的相符程度,而不是像量化研究那样对研究方法本身进行评估。[22]“效度”不可能按照某种严格的、预定的程序被生产出来,只可能依赖研究中存在的各种关系因素。当我们说某一质性研究结论的效度比较“高”时,不仅仅是指该研究使用的方法有效,而且指对该结果的表述再现了研究过程中所有部分、方面、层次和环节之间的协调性、一致性和契合性。

在具体研究实施过程中,为了保证研究结果的“真实性”“可靠性”和“确切性”,本研究尽量避免了导致效度“失真”的一些问题。例如,对于在研究现场撰写的田野笔记,研究者尽早进行了文本“登录”工作,以保证在记忆的有效期内尽可能完整地描述出研究现场发生的重要事件;研究者在进入研究现场之前,对自己的研究角色进行了设计,力图以儿童“伙伴”的身份角色进入到研究现场,以获得儿童更为真实和自然的表现;这是研究者第一次长时期扎根幼儿园做儿童生活研究,对于研究现场可能发生的事情没有过多的预设,有利于研究者克服以成人视角理解和解读儿童之间发生的活动和行为,而尽可能关注和保留在儿童交往过程中自发多次出现的“本土概念”;研究者编码所用资料都来源于自己所扎根的田野现场,没有引入其他间接研究资料作为分析编码的内容。这些努力使得本研究有效控制了效度“失真”的危机。

三、研究结果及分析

(一)时空之维——儿童建构“后台生活”的方法与策略

时间与空间是人类认识世界的基本范畴或维度。[23]从时空之维可以初步勾画出幼儿园班级生活中儿童展开“后台生活”的活动背景。尽管两所幼儿园在园所性质、办园规模、班级环境、一日活动流程安排、课程组织等方面存有差异,但两个班级内的儿童群体都善于积极利用各自班级的时空环境建构属于儿童群体的“后台生活”。

1.儿童“后台生活”存在的时间间隙。

幼儿园区别于中小学校的一个明显特点是没有明确的“上课铃声”和“下课铃声”。然而,作为一种组织化的学校教育形式,幼儿园的班级管理也有着相对明确的时间划分。在扎根田野的过程中,研究者逐渐发现了隐含在班级一日生活时间表中的“上课时间”与“下课时间”。当教师将幼儿集中起来进行一些活动时,幼儿会处在教师的直接管理下,活动中也有着更为明确的规则和纪律要求,这段时间类似于“上课时间”。而“过渡环节”通常是教师和幼儿心中的“下课时间”,在这些时间段里,教师相对会放松对幼儿的直接管理,允许孩子们有更为自由的肢体和语言活动。这样一种隐含在一日生活中“上课”与“下课”的节奏,逐渐在幼儿中形成了“前台生活”和“后台生活”交替进行的生活节奏。当幼儿日渐熟悉了班级一日生活流程后,他们熟练地穿梭在“前台生活”与“后台生活”之间,寻找各种时间空隙积极与同伴自由玩耍,这使得儿童的“后台生活”在时间分布上逐渐形成了如下特征:

首先,从时间安排上看,与“前台生活”一致的是,幼儿对于“后台生活”的时间安排没有直接的发言权。“后台生活”的时间表是随着“前台生活”中教师的时间计划而进行的,幼儿只有在熟悉了班级一日生活时间表后,才能逐渐利用班级一日生活的“空隙”时间开展“后台生活”。

其次,从时间节奏上看,“后台生活”往往在教师不注意的时候进行,且活动进行的节奏比较快,因为幼儿需要充分利用这段短暂的时间好好地“玩”。同时,幼儿也知道这段时间是短暂的,因此他们一般会拒绝其他幼儿打扰自己正和同伴“玩”的过程。

再次,从时间的利用上看,幼儿表现出了很强的灵活性,他们通常会把一日生活中的时间碎片拼接起来“玩”。只要教师不注意或暂时从“前台”退场,幼儿就会马上利用各种短暂的时间片段“玩”。

2.儿童“后台生活”存在的空间建构。

尽管两个班级中的幼儿在一日生活中会经常身处在教师规划好的“前台空间”中,但幼儿常常会主动制造机会,延展班级和活动场的空间,积极进行“后台生活”的空间建构。具体来看,幼儿主要使用两种方法建构“后台生活”的空间:

第一种方法是幼儿会主动改变教师已经规划好的活动空间的功能。例如,在两个班级教室内都有一块用于集体教学活动的空地,这块空地在集体教学活动时会处在教师的严格控制下,但随着集体教学活动的结束,这块空地会被幼儿重新利用变成自由游戏的场所。此外,对于G园B班的幼儿来说,由于该园实行蒙台梭利教育,其班级空间有相对固定的区域分布,在“工作时间”身处各区域中的幼儿会主动改变区域的使用功能,从而延展自身活动的空间。

第二种方法是幼儿会通过主动逃避成人的视线,创造机会隐蔽地建构出与同伴交往的“秘密空间”,由此延展“后台生活”开展的空间。对孩子们来说,秘密空间通常有着强烈的吸引力。[24]例如,由于Z园户外场地较为宽阔,加之班级幼儿人数多,进入户外场地后,教师往往很难管控班上所有幼儿。孩子们在户外活动时就会主动逃离教师的视线,寻找和建构自己的“秘密基地”。这些“秘密基地”既可以是与同伴一起扔石子的“小水缸”,一起用树枝“做饭”的“矮石凳”,也可以是上有小蜗牛和野木耳的枯树根。这些“秘密空间”帮助幼儿暂时从成人掌控的活动空间中逃离出去,“在这个秘密之所,(他们)觉得安全、隐蔽,(并有可能)无限地接近心中真实的自我”。[25]与此同时,在这个过程中儿童与同伴会建立起关于“秘密”的共享关系,从而对儿童间亲密关系的形成有着重要意义。

(二)内容之维—儿童“后台生活”中的四类主题活动

1.展示“自我”:“后台生活”中儿童的个体行为。

有别于成人控制和管理下的“前台生活”,儿童的“后台生活”有更多的自由度和自主选择空间。在这种氛围中,幼儿会展示更加真实和多样的“自我”。

一是儿童对“自我”能力的展示。在成人规划好的“前台生活”中,幼儿由于年龄、身高、力量等方面的局限,被视为一个“待发展”的“不成熟个体”。在这一过程中,幼儿不自觉地成了被安排、被教育的消极承受者。然而,在孩子开展的“后台生活”中,他们乐于也善于用自己的方式展示自己的力量,表达出对成熟的渴望。具体来看,幼儿在“后台生活”中喜爱运用夸张“数字”、比较“能力”、强调“我也……”等三种方法展示自己拥有的能量。如有一次,Z园A班的幼儿们在吃午点粥。吃了约10分钟后,孩子们开始去送碗,但有几个幼儿坐在位置上不动,其中的梓航小朋友说:“我吃得最多的是五碗。”彤彤小朋友接着说:“我能吃一千碗。”梓航听了,便举起双手,快速地用手往嘴里拨,然后说:“我能吃一千零一百碗。”在G园B班,幼儿吃饭时也常常做这样的讨论。对儿童来说,“吃一千碗”“喝一亿次”都是他们在用自己掌握的对于“数”的感知力来向同伴显示自身的力量。

此外,幼儿还会通过相互比较“能力”的方式显示自己,如“我比你高”“我比你画得漂亮”等。在与同伴交往中,幼儿还经常会出现“我也……”的句型,如“我也会做数学题”“我也吃过某种食物”“我也看过某个动画片”“我也去过某个地方”等,由此在同伴群体中展现出自己的能力。

二是儿童对真实“自我”的展示。在相对自由的“后台”空间里,儿童还会悄悄进行被成人禁止的事情。例如,两个班级的孩子都会在同伴交谈中悄悄谈论“臭粑粑”“臭屁股”等被“前台生活”禁止的不文明语言;在厕所内做出拍打同伴裸露的身体部位等被“前台生活”禁止的不文明行为。对于幼儿来说,冲破成人设置的各种“禁忌”是童年生活的重要主题。在与成人设置的各种“禁忌”对抗的过程中,幼儿体会到了掌控自己生活的快乐。科萨罗曾指出:“儿童有挑战成人权威并获得自己生活控制权的愿望,这是儿童同伴文化的重要主题。”[26] “后台生活”的存在为儿童展示真实自我、掌控自己的生活提供了一个暂时安全的领地,同时他们在其中获得了对于“自我”能力的独特感知和体验,这对于儿童的成长有着重要价值。

2.以“玩”为乐:“后台生活”中儿童之间的同伴交往。

与其他孩子一起玩耍的过程,为儿童开辟了一个更为广阔的天地。同伴间建立并维护“一起玩”的合作关系成为儿童“后台生活”开展的重要线索。同时,儿童之间也会因为争夺资源等问题发生肢体或语言冲突,不过儿童也会采取自己的方式顺利解决这些纷争,继续抓紧时间“玩”。这使儿童在“后台生活”中不仅会通过各种策略积极地与同伴建立合作关系,而且会一起维持“后台生活”的和平与欢乐。一方面,幼儿善于将“前台生活”中的各种稀缺资源作为与同伴建立关系的筹码,从而建立合作关系,开展共同活动;另一方面,在“后台生活”中,幼儿之间还会悄悄地进行一些“地下交易”,如悄悄分享被“前台生活”禁止的食物或玩具,从而在同伴之间建立交情。具体来看,幼儿主要采用以下三种策略与同伴共同玩耍:

一是提供材料,共同游戏。对于幼儿来说,在自由玩耍的时空受到限制的情况下,他们善于通过主动提供游戏材料的方式与其他幼儿建立合作关系。而一旦两个幼儿达成了游戏关系,就会开始严格维护已经形成的“游戏空间”和“游戏秩序”,排斥其他幼儿的加入。因此,在与同伴交往的过程中,幼儿之间渐渐出现了两种看似矛盾但又紧密相连的活动方式,一方面幼儿积极主动地与其他幼儿分享游戏材料,共同游戏;另一方面幼儿又严格保护正在进行的游戏空间和秩序,排斥其他幼儿加入已经开始的游戏活动中。如有一次,在Z园的户外场地上,几个女孩聚在两棵树拴起来的吊床前。乐乐正躺在吊床里面,剩下的几个女孩一边在摇床,一边在哼唱,嘴里发出“宝宝睡觉”的声音。小泽走了过来,伸手打算去摇吊床,其中一个叫瑞瑞的女孩大声说:“不许男生来!”这时躺在里面的乐乐说:“停下,我来摇。”乐乐从吊床里下来,瑞瑞上了吊床。这时童童走了过来,对几个女孩说:“你们干吗?”没有人回应。童童继续说:“我也想玩。”瑞瑞抬起头,看着童童说了一句:“你不是我们一起的。”童童站了一会儿,然后离开,在旁边的树下捡了一颗石子,又跑回到几个女孩的身边说:“我找到了一个东西,你们看。”瑞瑞说:“我们不喜欢,我们不看。”在田野工作中,研究者发现正在进行游戏的幼儿通常都会拒绝提出“我也想玩”这种要求的其他幼儿。这种行为很容易被成人误以为是不懂得分享的表现,但实际上,对身处幼儿园一日生活中的孩子来说,建立和维持同伴之间的交往关系是一项富有挑战性的任务,儿童对互动空间的保护并不是自私,他们可能只是想保护正在进行的共同活动而已。

二是赠送“地下物品”,建立交情。在“后台生活”中,幼儿会非常巧妙地把“前台生活”中的一些稀缺资源或是被明令禁止带到学校的物品与其他幼儿分享,积极地在同伴间建立起交情。例如,被教师禁止带入教室的小玩具、稀缺的“荧光笔”、对孩子特别有吸引力但被成人禁止经常吃的“糖”,这些都成为儿童间建立合作关系的纽带。不过,在孩子之间流通的“地下物品”很多都是成人并不在意的小玩意,如一些小的贴纸、幼儿自己的折纸作品、衣服上的小装饰品,甚至是从毛衣上拔下来的绒毛搓成的小球,都可以被孩子们用来交换或者相互赠送。尽管这些物品看起来微不足道,但却是幼儿积极掌控自己生活的体现。对于年幼的孩子来说,他们逐渐将生活经验带入到自己与同伴的“后台生活”中,在被成人掌控的时空下暂时享受一下自己掌控生活的快乐。

三是运用游戏化解压力,共同应对恐惧。在与周围世界相处的过程中,幼儿日渐积累了情绪上的各种压力,如与疼痛、吃药、打针、黑暗相关的害怕或恐惧等。对于幼儿来说,需要找到将这些消极情绪发泄出去的通道。在田野观察的过程中,研究者发现孩子们在“后台生活”中会主动通过与同伴间的交往和游戏,共同应对和消化这些负面情绪带来的困扰。例如,在“后台生活”中,幼儿会主动改变固定区角的活动内容,在操作积木时主动进行角色扮演游戏,即幼儿经常在建构区内悄悄进行“拔牙”“打针”等游戏。弗洛伊德曾言:“游戏的对立面不是严肃的工作,而是现实生活。”[27]游戏帮助儿童暂时满足了在现实生活中不能满足的愿望,为儿童战胜现实生活中的恐惧和害怕提供了可能。儿童通过积极的行动将自己“从被动的牺牲品转变为情景或事件的主动掌握者”。[28]

在“后台生活”中,儿童之间并不只有和平、欢乐和游戏,他们之间也常常发生争吵、打闹、推攘,甚至相互撕咬的情况。探究儿童冲突的主题及发生过程,可以帮助成人社会重新评估“冲突”在儿童人际交往以及社会群体形成中的作用。儿童在“后台生活”中主要有以下两种冲突方式:

一是肢体冲突。在研究者观察的两所幼儿园中,幼儿肢体冲突的最主要原因是“争夺材料”。从幼儿生活的整个生态环境审视幼儿间的争抢行为,可以发现他们的争抢行为与班级环境、游戏环境、游戏人数以及可以获得的游戏材料等因素息息相关。从整个班级生态环境来看,引发争抢的“材料”往往具有这样的特征:材料在使用上没有明显的顺序限定;材料的数量和构造不适合多人同时操作;这种材料在班级中属于“稀缺资源”。特别是当幼儿自由操作游戏材料的时间和空间非常有限时,幼儿为了保护共同游戏的进行,通常会采用直接争抢的方法。

二是语言冲突。除了直接的肢体冲突,幼儿还会使用更为隐蔽的语言策略。这种策略的突出表现是使用“朋友”一词表达“友谊”和使用“你不是我的朋友了”给同伴制造压力。幼儿常常会以“你不是我的朋友了”或者“我不和你做朋友了”作为一种交换的条件。孩子们通过将自己最初从家庭中获得的关于“朋友”的认知带入幼儿园,开始与更多的同龄人共同生活。在与同伴交往中,他们主动使用“朋友”这一词汇帮助自己有效地加入游戏,保护游戏空间,或是积极维护自己自由玩耍的时机。尽管这个过程会有排斥、冲突,但在这个过程中幼儿也慢慢建构了彼此间的归属感和亲密感,这对幼儿社会身份的建构有着重要作用。

在孩子间发生的上述两类冲突中,肢体冲突更容易被成人发现,也因为直接涉及幼儿的安全问题而常常会受到成人严厉的批评,因此随着幼儿在“前台生活”中经验的积累,他们渐渐开始把彼此间的一些矛盾放在“后台生活”中自行解决,避免教师的介入。这样,幼儿既可以顺利化解意见分歧,又可以避免成人不必要的责备。在田野观察的过程中,幼儿在“后台生活”中自行解决冲突的办法主要有两种:第一种是幼儿在共同游戏中忘记发生的矛盾,从而将彼此间的冲突自然而然地化解掉。这种解决方法的根源在于幼儿通常都把“玩”放在“后台生活”的第一位。第二种解决矛盾的方法是通过语言协商的方式消除彼此在意见上的不统一。这种方法既需要幼儿掌握一定的语言沟通策略,也与幼儿对建立共同游戏关系的渴望息息相关。

3.集体性自发游戏:“后台生活”中儿童群体的常规性活动。

在“后台生活”中,“常规性活动”是指儿童之间在交往过程中自然形成的一种稳定的活动形态。科萨罗指出:“‘常规’(routines)本身具有惯习性(habitual)、理所当然性的特点,给儿童和所有社会行动者提供了安全感和对特定社会群体的共同归属感。常规具有‘高度可预见性’,也为一系列社会文化知识的生产、展示和阐释提供了框架平台。”[29]区别于“前台生活”中由教师从外向内灌输的“常规教育”,“后台生活”中的“常规性活动”则是幼儿之间从内向外自然生成的游戏活动,会每天在特定的时间段重复发生,是真正发生在儿童之间的常态性活动。这也就是说,在儿童之间,“共享性游戏一经建立,儿童便会创设一系列的行为常规。”[30]这些集体性常规活动中包含有“对同辈文化共同价值观与利益关切的模式化的、重复的合作性表达”。[31]

在对两所幼儿园进行田野观察的过程中,幼儿不断在“后台生活”中积极创造着各种“玩”的机会。有些“玩”只发生在两个幼儿之间,而有些“玩”已经成为班级内多数幼儿集体参与的常规性游戏。两个抽样班级的幼儿都结合所在幼儿园的环境,创造出了各自在“后台生活”中开展的集体性常规活动。如Z园A班幼儿利用A园宽阔的户外场地创造出了涉及班级多数幼儿共同参与的一些常规性游戏活动,其中最有代表性的是幼儿们设计的一种“火山爆发”游戏。这种带有“爆炸”刺激感的游戏在A园户外场地几乎每天都会发生。幼儿首先需要发现一处与户外场地其他地方不一样的空间,例如高的坡、围在铁栏杆里的消防栓,之后幼儿会将这些高出的坡或是“消防栓”想象成“火山”,然后幼儿会故意接近“火山”,并由一个幼儿先发出“火山爆发了”的警告,剩下的幼儿一起往四周快速跑。之后幼儿们会再次接近“危险源”,然后再次在“火山爆发了”的尖叫声中撤退。幼儿通过假装制造出的“危险”缓解内心对于这类事物的恐惧,并能在释放恐惧的过程中感受到快乐。这种游戏对于幼儿群体有极大的吸引力,他们通常会一遍又一遍地重复游戏的过程。

而在G园B班,幼儿在“被保护”和“被精细管理”的环境下很少能够开展像Z园A班幼儿这种自发性集体游戏,但G园B班的幼儿仍然用自己的方式创造出了一种“地下游戏”来增添一日生活的乐趣。这种游戏是涉及班内多数幼儿共同参与的“角色扮演”游戏,有两种类型最常见:一种是“王子”和“公主”;一种是“妈妈”和“宝宝”。前一种角色扮演游戏源自幼儿对动画片中人物形象的利用和重构;后一种角色扮演游戏源自幼儿自己的日常生活经验。幼儿将这两种角色身份贯穿在一日生活中,逐渐形成相对稳定的角色关系,也逐渐在班级内部形成了小群体的雏形。

4.“二次调整”:儿童对“前台生活”规则的调整与改造。

所谓“二次调整”(Secondary adjustment)在戈夫曼的“拟剧理论”中指的是“任何可供组织成员使用的未经授权的手段,或达成非法目的的惯习性安排(Habitual arrangement)”。通过“二次调整”,“组织成员可以逃避组织对其应该做什么、可以得到什么、应该成为什么样的人等方面的规定与限制”。[32]对于幼儿来说,“后台生活”的开展需要幼儿积极对教师制定的“前台生活”规则进行调整和改造,从而获得更多自由玩耍的机会。幼儿对班级“前台生活”规则的调整与改造主要表现在两个方面:

一是对班级时间规则的改造。为了争取更长自由玩耍的时间,幼儿需要悄悄对教师已经制定好的班级时间管理规则进行改造。在两个抽样班级中,幼儿都会采用拖延时间的策略延长自由玩耍的时间。例如,幼儿既会按照教师的要求在小便后去水池洗手,同时幼儿又会故意延长洗手的时间,享受与其他同伴在水池玩水的自由时光。此外,幼儿还会在教师发放餐点时故意“提前偷吃”。对于幼儿来说,当他们从“提前偷吃”中获得了挑战成人权威的快乐后,会把这种快乐传递给同伴,由此这种对于时间规则的挑战成为幼儿同伴之间一个有趣的交往主题。

二是对班级空间规则的改造。幼儿会有意识地改变活动空间的功能,以重新掌控教师规划好的班级空间。例如,幼儿常常在区域活动时,主动与同伴改变固定区域的功能进行其他的游戏。此外,幼儿还善于利用隐含在幼儿园一日生活中“上课”与“下课”的时间节奏,改造集体教学区的功能。在两个抽样班级,其教室中央都有一块用来组织集体教学活动的空地,在“前台生活”中这块空地是教师监控和管理的重点区域,但因为教室里有了这样一块大的空地,幼儿开始充分利用“下课”的时间间隙,将这块备受监控的“前台”变成与同伴开展自由游戏的“后台区域”。Z园A班的幼儿甚至会在这块空地上进行大幅度的追赶游戏。由于教师在“下课”时间对幼儿的监管比较宽松,只要没有明显的肢体冲突,教师就不会过多介入幼儿在“下课”时间的活动,而幼儿也深知教师的这种管理“空档”,会抓住此种机会好好地玩。总的来看,幼儿对班级规则的“二次调整”并不以破坏教师制定的班级规则为根本目的,相反在很多时候,幼儿对班级规则的“二次调整”实际上促进了班级新秩序的形成,因此幼儿对班级规则进行“二次调整”实质上是一种更具主动性的活动。

四、讨论

儿童的“后台生活”是以儿童为主体展开的生活形态,它存在于易被教师忽视的时空之下,是属于儿童、由儿童群体共同建构的一种儿童本真生活。

(一)“自我”成长:儿童“后台生活”生成的起点

符号互动论学者米德把“自我”分为两个部分,即“主我”(I)与“客我”(Me)。“主我”是指个体对他人态度的反应,它代表自我的主动性与生物性的一面;“客我”是指他人对个体的态度,个体把它们组织起来而形成的那部分“自我”,代表自我的被动性与社会性的一面。[33]对于个体来说,“自我”只能通过与他人进行的交往与互动才能形成。对人类“社会自我”进行深入研究的库利提出了“镜中我”(Looking-glassself)的概念,就是强调“自我是社会的产物,只有通过社会互动才能产生”,[34]所以“人们彼此都是一面镜子,映照着对方”。[35]与此同时,只有“主我”与“客我”达到统一,个体才能成长为一个身心协调的人。如果“主我”与“客我”之间产生了裂缝,人们对“自我”的意识就会陷入矛盾和混乱中。

儿童在社会生活中会逐渐与两类人交往,一类是成人,另一类是同伴。儿童通过“主我”的行动会在人际交往中形成不同的“客我”,而不同的“客我”又会影响儿童对“主我”行动的再判断和评估。在与成人交往中,儿童形成的“客我”相对是弱小的,这使得儿童在对“主我”进行判断时常常感受到自身的不足;与同伴交往时,儿童会通过上文中提到的各种手段形成相对强大的“客我”。这种相对强大的“客我”会保护幼儿“主我”继续行动的信心,从而支持幼儿“主我”的进一步行动。可见,在幼儿“自我”形成的过程中,成人和同伴群体都会发挥作用,但两种群体发挥的作用既有交织又有所不同。

在幼儿园的班级生活中,“前台生活”是由教师掌控的。在这里,幼儿的“主我”会遭受到来自教师要求的“客我”的评判。正如库利“镜中我”的隐喻,在与儿童的交往中,教师作为提供“镜子”的那个人,通过在班级生活中树立“理想儿童”“好孩子”的形象,控制着幼儿“主我”的行动,帮助幼儿以成人心目中理想的“客我”要求“主我”。如果幼儿身处一个高控制的“前台生活”中,其真实的“主我”就会受到压制。孩子们在与教师的交往中逐渐学会的是揣摩、迎合成人的想法,不利于其“自我”的健康成长。与此同时,长时间压抑真实的“主我”对于年幼的儿童来说也是难以忍受的,因此他们会将表达“主我”的愿望投入到与同伴开展的“后台生活”中。在相对自由的“后台生活”中,通过与同伴的交往,幼儿为彼此重新提供了一面审视自我的“镜子”。这面“镜子”与教师提供的“镜子”有很多不同,不一定只会照出“主我”身上的缺点,而更能让孩子看到彼此的相同之处,如大家都爱玩爱闹,爱哭爱笑,都渴望拥有力量,快快长大等。儿童“后台生活”中这种平等自由的氛围使得儿童的“自我”得以生长,使儿童有可能从被成人定义的“弱小”“能力不足”中走出来,通过各种策略表现“自我”,同时在同伴群体中找到支持。而“自我”的成长又会进一步帮助幼儿体会到“主体性”带给自己的掌控感。

(二)玩:儿童“后台生活”生成的动力

布约克沃尔德曾指出:“3岁左右,孩子们就很认真地进入与其他孩子一起玩耍的活动之中”。[36]与其他孩子一起玩耍的过程,为儿童扩展出一个更为广阔的天地。对于幼儿来说,开展“后台生活”的根本动力是“玩”。他们为了“玩”一起分享协作,为了“玩”彼此争吵辩论,又在“玩”中化解矛盾。“玩”成为儿童“后台生活”的核心主题,并且对于孩子来说,“玩”没有直接的目标指向,他们更重视在“玩”的过程中获得的快乐体验。可见,“玩”是儿童开展“后台生活”的根本动力。儿童通过分享协商、冲突对抗、调整成人设定的规则、创造集体性的自发游戏,不断在成人控制的时空下制造“玩”的机会,充分展现了儿童身为儿童的天性。

成人似乎也能够接受“游戏”才是孩子在学前阶段最喜欢和最应该做的事情。对家长、教师和园长的访谈显示,几乎所有的成人都认可“游戏”对于学前儿童的重要性,但同时他们又更喜欢从游戏促进儿童社交能力、语言、创造力、学业能力、体能等方面发展的角度衡量游戏的价值。也就是,孩子不能只是瞎“玩”,通过“玩”还要能获得一些可见的“成果”。成人这种典型的“效用论”使得成人更关注的是“玩”的结果而非“玩”的过程;关注的是儿童未来能力的提升而非儿童当下的生活状态,同时也必然会忽视儿童通过“玩”体会到的快乐。然而,对于孩子来说,他们关注的正是自己能够在游戏的过程中体会快乐、抒发情感;对于孩子来说,“游戏世界就是一个体验的世界,在这个世界里,充盈了儿童自身的生活,他们尽情、忘我、不知疲倦,他们不为任何其他的目的,他们仅仅是在游戏,(并)在游戏中充分地享乐”;[37]对于孩子来说,游戏既是他们生活的重要组成部分,也是他们的存在方式与生存状态。

(三)同伴交往:儿童“后台生活”生成的土壤

群体社会化理论家哈里斯曾指出:“当人们进行自我归类时,往往将自己归类到与他们有相似之处的人中。孩子感知到成人与自己不一样。对孩子来说,成人是另外一个物种。他们无所不知,为所欲为。”[38]这也就是说,儿童更乐于与自己相似的同龄伙伴组建小群体,因为“同伴关系为儿童提供了在权力相对平等的环境中交往的独特机会”。[39]儿童与同伴之间的交往活动对其“后台生活”的生成起到了关键作用。具体来看,这种作用主要表现在以下三个方面:

首先,儿童积极地加入同伴的生活中。在整个田野观察的过程中,儿童都在积极地与其他儿童建立共同游戏的合作关系,这使得孩子们能够在教师主导的班级生活中找到一定自由活动的时空。儿童努力地加入到同伴的生活中,积极地成为儿童文化中的一员。

其次,儿童积极地抵抗成人世界的控制。在成人主导的生活中,儿童并不总是消极沉默的。儿童通过与同伴一起巧妙地建构“后台生活”,对成人世界的控制进行了一定的抵抗。他们逃开成人视线的监控,灵活地为自己找到各种“玩”的机会,积极主动地创造出另一种属于儿童自己的生活。

再次,儿童积极地对成人文化进行了创造性改造。在面对强势的成人文化时,儿童也并不总是消极地忍耐。他们不断将成人文化中有利于自己与同伴游戏的内容创造性地再构,加入到自己与同伴的生活中,同时不断冲破成人给自己设置的各种界限。可以说,儿童同伴交往的过程使得儿童成为成人文化持续更新的积极促成者,而不再仅是被动的旁观者。

五、教育启示

(一)对儿童形象的反思与重构

在传统“童年研究”中,儿童被认为是不成熟的,需要被成人照顾或管束。[40]然而,即便是在成人掌控的时空环境下,幼儿仍然会通过积极的行动,为自己建构一个相对隐蔽的生活时空。在这个世界中,儿童突破成人对自己“脆弱”、“不成熟”的限定,朝一种积极生长的方向不断前行。可以说,儿童“后台生活”的存在颠覆了传统“童年研究”对儿童形象的预设,儿童不再只是被动的等待者,而成为积极的社会行动者;儿童不再是社会生活中等待被改造和教化的对象,而是积极参与到社会改造活动中的实践主体。他们积极探寻和延展自己生活的时空环境,展现自己的能力,即是他们积极生长的重要标志。正如河合隼雄所言:“孩子们存在于这个宇宙之中,这一点大家都知道。但是,是不是每个人都知道,在每个孩子的内心,都存在一个宇宙呢?它以无限的广度和深度而存在着。大人们往往被孩子小小的外形所蒙蔽,忘却了这一广阔的宇宙。大人们急于让小小的孩子长大,以至于歪曲了孩子内心广阔的宇宙,甚至把它破坏得无法复原。一想到这种可怕的事往往是在大人自称的‘教育’‘指导’和‘善意’的名义下进行的,不由更加令人无法接受。”[41]可以说,认识并尊重儿童“后台生活”的存在,有助于提醒成人“自下而上”地理解儿童的生活。

(二)对成人与儿童关系的反思

在幼儿园中,“成人通常是与孩子互动的发起者,并且常常控制了整个互动的进程”,[42]其目的在于“帮助孩子解决一些问题,告诉孩子哪些可以做,哪些不可以做”。[43]但是,“成人这样的做法反而限制了自己与孩子之间的关系……(因为这会使)成人很少真的走进孩子玩耍的游戏室、户外场上的沙池、攀爬架或者攀爬房”,[44]即成人事实上并不真正完全了解孩子的生活世界。在本研究中,当研究者将自己化身为“林林姐姐”,在成为孩子“伙伴”和“大朋友”的过程中,也一直在反思现代社会中成人与儿童之间的这种固化的关系。现代“二分法”的思维逻辑一直在控制着“童年研究”的基本思路。“成人以儿童生理的不成熟为由,将儿童等同于社会文化能力发展不完善的个体,儿童(由此)被隔离在成人的社会政治生活之外”,[45]如“儿童在游戏世界中创造出的儿童文化(就)总是被成人称为‘次文化’”。[46]然而,当成人被这种“二元对立”的思维方式控制时,是否能够真正地认识和理解儿童呢?成人究竟应该以一种怎样的姿态,才能看到和理解更为真实和完整的幼儿呢?这是值得每一个童年研究者与教育者反思的。

(三)对当前幼儿园教育实践的反思

在幼儿园的班级生活中,儿童与成人共处的“前台生活”常常成为教育研究者关注的焦点。与之相反,儿童在“后台生活”中发生的一个个真实故事,却常常被成人忽视。这种关注差异的背后是社会文化对儿童及儿童教育认识上的局限。教育研究者习惯了从“前台生活”入手寻找幼儿园教育存在的不足和问题,而忽视了幼儿园教育的根基恰恰应是以儿童自身为起点展开的生活。这说明成人习惯了以优越的姿态去研究儿童、驯养儿童,而没有足够的耐心,等待儿童真实地展露其本真的生活。

儿童的“后台生活”常常静悄悄地发生在幼儿园的“地下”世界。对于他们来说,发挥自身的主动性在幼儿园有限的时空背景下创造出不同的生活方式,其根本动力来自他们内心深处对自由及自主性生活的渴望。然而,这同时也不得不让人深思幼儿园为儿童提供的生活环境是否真正支持了儿童本真生活世界的展开,是否真正有利于儿童主体性的建构与发展,是否真正有利于儿童养成自由、自决的完整人的精神。赖特·米尔斯(Charles Wright Mills)曾指出:“每个人都在各种公共机构中扮演着自我、演绎着自我;而一个人作为个体的生活,如果不以其所在的公共机构为参照,就不能被充分地了解。”[47]将儿童建构的“后台生活”放在幼儿园这一机构背景下来审视,我们就会发现,虽然两个抽样班级幼儿的活动有很多共同之处,但其活动的具体内容以及幼儿之间交流的语言、策略等仍因所在幼儿园不同而有所区别。Z园的管理氛围总体较G园宽松,能够给幼儿提供更多的自由交往空间,对幼儿之间的活动和游戏也有更大的接纳度,这使得Z园的幼儿更容易将原本发生在“后台生活”中的活动内容带到“地上”,成为幼儿园“前台生活”的重要组成部分。这也就意味着,如果幼儿园的班级环境充满了制度规范,幼儿没有相对自由和宽松的交往机会,只能抓住“前台生活”的间隙积极建构自主活动空间的话,他们就会将“后台生活”逐渐转入“地下”,也即成人很难触及的时空中,从而使得儿童的“前台生活”与“后台生活”之间形成越来越深的“代沟”。可见,幼儿园以及幼儿园背后的社会文化环境构成了儿童个体以及儿童群体生活的生态圈。这个生态圈层层递进、层层渗透,在相互制约的同时相生相长。日本早期教育研究者高杉自子曾言:“走进儿童、理解儿童,就必须从幼儿自然的生活样态出发。”[48]儿童的“后台生活”是成人理解儿童生活的重要场域。只有基于“理解”的立场,才能重建成人与儿童的关系,因为“理解了,一切都可以原谅;原谅了,一切都可以理解。”[49]

参考文献:

[1][3][4]欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].冯钢译.北京:北京大学出版社,2008:1,94,97.

[2][5]谭光鼎等主编.教育社会学:人物与思想[M].上海:华东师范大学出版社,2009:214,214.

[6]刘云杉.学校生活社会学[M].南京:南京师范大学出版社,2000:177.

[7]郑三元.幼儿园班级制度化生活[M].北京:北京师范大学出版社,2004:127.

[8]熊秉真.童年忆往:中国孩子的历史[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:15.

[9][16][32]梁瓊慧.幼稚园的生活:田野工作/大人和小孩[M].台北:五南图书出版公司,2011:6-7,8,7.

[10][14][29][30][31]威廉 A 科萨罗.童年社会学[M].程福财等译.上海:上海社会科学出版社,2014:44,49,20,161,161.

[11]刘宇.论“对儿童的研究”与“有儿童的研究”[J].全球教育展望,2013,(6).

[12][17][22]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:25,103,391.

[13]大卫 M 费特曼.民族志:步步深入[M].龚建华译.重庆:重庆大学出版社,2013:201.

[15]Alan Prout, Allison James. Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood[M]. London: Falmer Press, 1997: 8.

[18][42][43][44]William A Corsaro. We are Friends, Right?Inside Kids' Culture[M]. Washington, D C: Joseph Henry Press, 2003: 6, 9, 9, 10.

[19][20]罗伯特·埃默森等.如何做田野笔记[M].符裕等译.上海:上海译文出版社,2012:202,202.

[21]Matthew B, Miles A Michael Huberman.质性资料的分析:方法与实践[M].张芬芬译.重庆:重庆大学出版社,2008:16.

[23][37]黄进.儿童游戏文化引论[M].南京:南京师范大学出版社,2012:21,3.

[24]章乐.秘密与儿童独立自我的建构——兼论儿童秘密的教育遭遇及其应对[J].全球教育展望,2015,(7).

[25]马克斯·范梅南.儿童的秘密——秘密、隐私和自我的重新认识[M].陈慧黠等译.北京:教育科学出版社,2004:29.

[26]William A Corsaro & Donna Eder. Children's Peer Cultures[J]. Annual Review of Sociology, 1990, 16: 19-24.

[27][28]刘焱.儿童游戏通论[M].北京:北京师范大学出版社,2004:102,102.

[33][34]周晓红.现代社会心理学:多维视野中的社会行为研究[M].上海:上海人民出版社,1997:147,146.

[35]查尔斯·霍顿·库利.人类本性与社会秩序[M].包凡一,等译.北京:华夏出版社,2015:129.

[36]让-罗尔·布约克沃尔德.本能的缪斯——激活潜在的艺术灵性[M].王毅,等译.北京:人民出版社,1997:23.

[38]朱迪斯·哈里斯.教养的迷思:父母的教养方式能够决定孩子的人格发展[M].张庆宗译.上海:上海译文出版社,2015:167.

[39]克斯特尔尼克.儿童社会性发展指南:理论到实践[M].北京:人民教育出版社,2009:288.

[40][45][46]林兰.论现代童年概念的内涵、源起与局限[J].华东师范大学学报(教育科学版),2015(4).

[41]河合隼雄.孩子的宇宙[M].王俊译.上海:东方出版中心,2014:3.

[47]安妮特·拉鲁.不平等的童年[M].张旭译.北京:北京大学出版社,2010:14.

[48]高杉自子.幼儿教育的原点[M].王小英译.上海:华东师范大学出版社,2014:9.

[49]陈向明.旅居者和“外国人”:留美中国学生跨文化人际交往研究[M].北京:教育科学出版社,2004:1.

Children's“Back Regions Life”:

Based on Ethnographic Research of Two Kindergartens

LIN Lan

Abstract: Children's“back regions life” Is described as children's underground life. It means different covert activities actualized by children themselves in the kindergarten. Under the space and time neglected by adult, children's“back regions life” is full of activities under taken positively among the peers through communication. These activities reflect children’s autonomy and creativity. This study used the ethnographic research method to collect the field materials and describe the“back regions life” deeply. After coding and organizing the field materials,the researcher built the framework of the research from two dimensions: one was space-time,the other content. It was found the growth of children’s self was the beginning of the“back regions life”; “play” was the main power trigging the“back regions life”; the communication among children was the soil of the“back regions life”. The existence of such life breaks the designed image of children in the traditional research of childhood. Children are no longer the passive ones waiting to be remolded and taught. They positively participate in the activities of social transformation and cultural creation.

Keywords: “back regions life”; children’s life; ethnographic research

责任编辑:石献记