摘要:当前,我国教育民族志仍处于传统研究样态,因而有必要梳理文化的转型过程,以把握教育民族志研究的新理解和新行动。传统文化研究赋予文化边界性、整体性和系统性等本体性认识,并指导着传统教育民族志。随着全球移民潮、新媒介和新自由主义思想涌现,现代文化生态已从文化孤岛走向地球村,流动性、异质性和开放性逐渐成为文化新共识,教育民族志也随之形成新的研究样态———多点民族志、元民族志、比较个案研究和虚拟民族志。新教育民族志力图从流动中把握文化与教育,提高阐释力与应用性,对我国教育民族志研究形成了挑战和冲击。因此,我国教育民族志研究者应积极与国外同行对话和交流,吸收新的理论和方法,构建符合时代的、具有中国特色的教育民族志研究体系。

关键词:文化转型;教育人类学;教育民族志;元民族志;虚拟民族志

在文化人类学中,“文化”概念被赋予本体论的意义,并指导着相应的民族志实践,包括教育民族志。在教育民族志研究中,文化概念是其逻辑起点。艾森哈特(Eisenhart M.)认为:在探讨民族志时,首先要了解文化概念在不同历史时期的演变,以及在当代文化中的新特征;无论在过去、现在还是将来,没有清晰的文化概念,民族志研究就无从说起。[1]王筑生指出:“对文化概念的内涵和发展的研究,向来是人类学理论基础研究一个最重要的方面,而关于文化概念的讨论和辩论及其与人类学各理论分野的关系的研究,也应该是人类学思考和‘再思考’‘重新把握’和‘反思’的起点。”[2]在人类学中,民族志(包括教育民族志)发展的逻辑起点同样基于“文化”概念;文化与民族志具有内在的因果关系。[3]因此,当“文化”这一核心概念在新的时代发生变化时,民族志也应产生连锁反应。教育民族志作为民族志在教育研究中的跨学科运用,同样受到“文化”概念变迁带来的转变,必然形成新的研究途径。

一、文化研究的转向

如何理解不同时代的文化样态,成为把握文化概念的前提和基础。近百年来,世界各地的人类经历了巨大的文化变迁和转型,“文化孤岛”式的田园生活逐渐被“互联互通”的现代性社会所取代,传统人类学研究中“遥远的他者”已不复存在。

(一)传统文化论

地理大发现让欧洲殖民者发现了新大陆。随着对原始部落展开的田野调查,人类学家逐渐发现了与欧洲文化完全不同的“他者”。他者认识(other-ness)逐渐成为人类学最重要的认识。这里的他者是相对欧洲文化的他者,是文化的他者。他者认识是对他者文化的基本判断和建构。因此,认识他者最终是为了认识和理解文化。

20世纪初期正值文化和社会人类学的建构时期。[4]40马林诺夫斯基(Malinowski)、博厄斯(Boas)、本尼迪克持(Benedict)、列维-斯特劳斯(Levi-Strauss)等人类学家针对当时的文化样态,从各自立场提出了不同的文化本体性认识假设,即边界性、整体性和系统性。[4]文化边界性源于博厄斯的“文化圈”理论,指人类世界存在多种文化,且相互之间形成封闭的文化圈,即“封闭的孤岛”。文化整体性则由本尼迪克持提出,她借用格式塔心理学的范式理论,阐释文化整体性。在她看来,文化犹如一张破布,在文化的整体性作用下,这个破布总是会缝补破碎的条块,即它会吸收异质化和悖论化的东西。文化的系统性以列维-斯特劳斯的观点为代表,他认为文化是一个封闭的系统,内部是“机械化”的运动;文化是由各个部分构成的整体,但整体力量大于各个部分之总和。在这些人类学家的努力下,文化人类学迎来自己的黄金时期。

(二)新文化论

随着全球移民潮、新媒介和新自由主义(neoliberalism)思想的涌现,世界呈现出新的文化样态。“融合”成为时代的新名词。全球化的发展让移民潮超越任何一个时代。民族间的杂居和交融带来了一系列习惯和信仰问题。新媒介的传播超越了地域的限制,让世界各地能迅速地互联互通;网络经济等全新经济模式的出现,无形中促成了移民的迁徙和文化的大杂烩。麦克卢汉(McLuhan)提出“媒介即信息”的隐喻,认为媒介方式影响和决定着人们的交往方式和社会关系模式。[5]以互联网为代表的新媒介让文化超越国界和民族,在全球兴盛。新自由主义思想作为一种政治与经济哲学,强调自由市场的机制,反对国家干预,提倡全球治理;由全球化带来的商业扩展,主张自由市场、自由贸易和不受限制的资本流动,实现利益最大化。在教育领域,新自由主义提倡教育服务商业化,掀起全球化教育改革运动。[6]

在上述因素的影响下,文化呈现新的样态,人类学黄金时期有关文化的本体论假设开始动摇,文化的边界性、整体性和系统性受到批判。以布迪厄(Pierre Bourdieu)为代表的新马克思主义者开始质疑文化的边界性。卡尔·菲尔德(Mina Caulfield)基于巴斯(Barth)的族群分析(analysis of ethnicity)提出,两个文化之间的边界更有可能是抵抗策略的结果,而不是源于对文化孤岛天生的向心力。[7]克雷默(Richard Clemmer)继承了她的结论并与她成为两股理论潮流的先锋。第一股潮流中,文化不再被视为具有天然边界的整体,而是被视为人为建构的独特性。这些独特性有些是发现的,有些是自我发明的。[8]另一股潮流则认为文化特性不是空间性而是时间性和过程性。新马克思主义者强调在世界体系中“意识形态”从中心向边缘扩散。在这一世界体系中,此文化和彼文化之间缺乏明显的界限,即文化的“局内人”与“局外人”失去合法性。此外,马克斯·韦伯(Max Weber)的思想,将理念置于与物质动机和利益同等重要的位置。他们将流变性、弥散性、混杂性置于文化诸多特征的顶层。某种意义上说,这似乎是文化传播论的回归,但实质上是阐释主义和唯名论视野下的传播论。

如果文化没有天然的边界,那么文化的整体性是否也无法天然形成?后现代主义者认为真实的文化生态是流变和不连贯的。[4]在这一观念影响下,文化的复杂性和文化的差异性逐渐成为人类学学科的核心向度。随着全球移民潮的出现、新媒介形成的长辈和子女隔离以及新自由主义思潮形成新的不平等,文化的混沌性越来越明显。我们身边的他者越来越多,不同肤色、族群、性别、国际社区或国家之间的他者纷纷涌现,进一步展现了文化的复杂性与差异性。面对这些他者,人类学从对霸权主义(hegemony)整体性讨论逐渐转向“个体化”。种族、族群、性别、两性问题等逐渐被认为是地位和身份的变体,而不是阶层(class)变体。地位和身份引发了人类学的两条研究路径,一条是挑战民族志研究中预设的男性宗主地位(suzerainty)的统一性和普遍性;另一条则是通过对优势地位和符号资本的控制实现对男性宗主性的重构。由此,身份和地位成为文化人类学研究的主要图式,如两性研究、有关男性和女性的表演性(Performance)研究等。英美人类学界开启的表演性研究在德国教育人类学界发扬光大。伍尔夫(Wulff C.)在德国柏林自由大学开设教育学表演研究中心,对学校中的表演性展开了十余年的研究,展现学校场域下儿童在学校仪式中的表演与具身化过程,取得丰硕的成果。[9]

在论及文化的系统性上,文化人类学主要分为两个阵营:一是现代主义,二是后现代主义。持现代主义的学者认为无论从认知到消费都存在系统性,而后现代主义的学者只认同符号的游戏性和交流的虚拟性。无论哪一个派别,文化人类学都对文化的系统性形成一个普遍共识,即文化不是“机械性的”,其本质上是一个开放而不是封闭的系统。

综上所述,在对传统文化的边界性、整体性和系统性的本体论假设进行批判和反思中,文化的弥散性、异质性和开放性得到认同。弥散性是在批判文化边界性基础上提出的,它把文化投射为时间性和过程性而非空间性,文化被视为“意识形态”,并且强调“意识形态”从中心向边缘扩散,文化之间失去了明显的界限。文化的异质性指文化的“局内人”与“局外人”失去合法性,差异被作为文化研究的核心,消解了文化整体性。在对文化的系统性批判中,系统不再是封闭、自足的体系,不同系统间存在符号化交流和虚拟性交互,系统具有开放性。

在教育民族志研究中,文化被操作化为“阐释逻辑”与“表征技术”。[1]作为阐释逻辑的“文化”把意义、行为、交际、欲求和情绪组织在一起。它们在某时空产生后会超越社群边界,扩散到其他地方,并以不同或相似的形式出现。而作为表征技术的“文化”是指可以在不同时空运动的文化产品,如教科书、电脑软件、演讲等等。无论作为表征技术还是阐释逻辑,文化都有如下特征:它们穿越时空界限,以不同的方式被接收,并在不同的族群间建立联系。正是这一运动和流变吸引民族志研究者去追索文化形式是如何随时间成长、发展、接受和变化的。这些新的文化现实打破了以前封闭和稳定的文化样态,更多呈现出流动性与异质性。教育人类学需要以新视角看待教育问题,即教育中“文化”如何与全球化的力量相互交融,并影响各地教育和教学。

二、教育民族志的新进展

(一)传统教育民族志

在西方教育人类学界,传统教育民族志的研究重点是某一族群的社会化和濡化,方法则以参与式观察、深度访谈、文献收集、迭代的文本分析等为主。[10]在田野调查中,民族志者长期蹲守一点,通过融入研究对象的日常生活以获得对某一族群或机构详尽、深入的主位资料。长期的田野调查为传统民族志详尽描述某一时空下的文化提供了便利,但对时间带来的变迁则较少涉及。作为对一群人以及一地文化的描述和建构,传统民族志与现代社会的流动性多有抵牾之处。

在传统文化论影响下,民族志研究形成了两个典型范式:以马林诺夫斯基为代表的功能主义指导的科学民族志和以格尔茨(Geertz)为代表的阐释主义指导的阐释民族志。我国民族志研究虽然源自西方,但在吸收西方理论的同时,不断进行本土化发展。在马林诺夫斯基的功能主义理论提出不久,费孝通就以其为指导书写民族志《江村经济》,以我国一个乡村为典型代表,描述了蚕丝业从手工业向工业化转变中对农村小农经济的影响,进行了全面而详实的观察与思考,并采用大量数据进行佐证,剖析了当时中国农村问题的根源。1936年,燕京大学教育系廖泰初出版《动变中的中国农村教育:山东省汶上县教育研究》,同样采用马林诺斯基的功能主义理论。[11]廖泰初在书中对20世纪30年代山东汶上县的私塾与新式学堂进行调查,其教育调查深入细致,在民国时期可以说无出其右。作者对私塾在乡村社会具有顽强生命力、新式学校不受欢迎的社会现象,给出了相当出色的解释。近年来,王鉴吸纳格尔茨的阐释民族志,提出把人类学的研究方法引入课堂生活研究。格尔茨提出民族志的“深描”,以求通过文化现象详尽描述把握文化现象背后的文化规律或对文化现象做出合理解释。王鉴认为,教育民族志研究者要把课堂作为自己的“田野”,把课程与教学现象作为参与观察的对象,把课堂生活作为研究的基本内容,走一条“事实积累—方法分析—意义解释”的“田野”之路。[12]总体而言,我国教育民族志研究在吸收西方先进理论同时,始终坚持自觉进行本土化思考,以中国教育现实为依据,发展自己的民族志研究。

(二)教育民族新样态

新教育民族志继承了传统的某些特色,如整体式研究、参与式观察等,但一些元素的内涵已发生改变。首先,对文化的理解不同,导致研究关注点不再拘束于单个语境,而是各语境中的联系(connec-tion)。其次,传统的田野一般指单个、现实的教育语境,而新民族志的田野则指多个田野,如学校、家庭、社区等等;有的田野甚至是虚拟的,如学生、家长和教师之间互动的微信。最后,在研究对象上,传统民族志从天然的“差异组合”中选择研究对象,而新民族志认为研究对象是在“差异化构成”中形成的文化独特性。由于研究对象处于不断发展之中,被替换、重组和混合,那么需要超越现有的研究对象,形成跨界式的研究。[13]

新文化论提出的文化弥散性、异质性和开放性成为教育民族志研究的逻辑起点,文化被操作化为“阐释逻辑”和“表征技术”,切合当前新媒介、人员流动和文化跨界性的新潮流,由此形成了教育民族志新的研究样态,如多点民族志、元民族志、比较个案研究和虚拟民族志。多点民族志致力于理解跨地域的联系如何形成,元民族志强调民族志的归纳与综合,比较个案研究把单一确定的时空扩展为多个相互联系的时空,虚拟民族志则研究新媒介对教育、教化和社会化的全新体验和影响。

1.多点民族志

多点民族志(multi-sitedethnograPhy)由乔治·马库斯(Marcus)提出。多点民族志围绕线索、路径、关系链条和关联地点展开研究。民族志研究者需要对各点的联系与关联形成清晰的逻辑,这一逻辑构成了民族志研究的论点。[14]多点民族志突出的是关系系统、实践和人造物品间的联系,从而把不同地域但属于同一时间线的人联系在一起。虽然族群间因地理、系统、功能和个体因素相互分离,但总有一条线把他们联系在一起。各地域研究个案间有着已知或假定的关联。研究的目的是识别、探索和理解关联及其含义。在多点民族志研究设计中,一些文化形式在某点出现,被生产并在此循环,这些文化形式也能动地被其他地点的人所学习和采用,研究者就是要找到这些点,并理清和理解为什么会产生这些联系。

多点民族志运用到教育领域是一个新的尝试和突破。此类研究追溯跨地域的教育活动,并进行跨空间的模式建构。朗姆(RahmJ.)展开的多点民族志研究系统考察了三个非正式学习地点的学习情况。通过对校外项目、实习花园、数学和科学提高项目的田野调查,追溯“科学如何生成”(scienceinthemaking)这一线索。研究发现:非正式的学习场所对科学知识的形成具有重要影响。学校的正式学习与校外的非正式学习并非二元对立而是相互补充的,这些跨时空的学习项目帮助学生的科学知识生成并对学校科学知识的学习形成有益的补充。[15]

多点民族志的跨时空研究模式是传统民族志所不能给予的,这一模式把不同场地的学生行为和语言联系在一起,具有更高层次上的概况性和说服力,解决了传统民族志拘泥一点、抽象度不高的问题。在教育民族志研究中,多点研究使研究者反思自己的阐释逻辑,审视某一类型的文化生产,如不同的利益相关群体,包括政策制定者、学校管理层、教师、家长和学生等,对育人方式与途径存在不同认识与看法。[10]虽然多点民族志适合找出不同社会存在的各种联系,但是该研究方法需要大量资金支持和组建专业性团队。因此,此类研究并不适合新研究者使用。

2.元民族志

元民族志(meta-ethnography)是从已有的单一民族志中识别文化过程的模式。文本的选定依据是,研究目标都指向某一重要的研究问题。教育研究者进行元民族志研究时需遵循如下步骤:确定研究问题、寻找与研究问题相关的民族志文本、建立评价标准、筛选民族志文本、随元民族志研究范围的扩大而修改评价标准。[10]一旦选定合适的民族志文本,研究者接下来就是仔细研究文本,抓取关键概念、主题和隐喻,并进行归类。在建立分类体系后,需要把研究中的关键概念、主题和隐喻转化到其他研究,在各研究中建立转换体系,并建立联系。因此,元民族志的最终目的是调和各单一民族志的阐释,整合到一个更大的概念框架中,最终从这些民族志文本生成更具概括力的理解,找到穿越时空的文化在运行中的规律性。采取元民族志的方法,可以在单一民族志中整合出更上层的概念,通过理论提升,生成中观理论。

教育领域的元民族志研究促进了教育研究中观理论的生成。坦纳鲍姆(RoryP.Tannebaum)利用元民族志的方法,从教师视角研究教师职前教育情况。[16]作者考察了职前教育中社会课教师具有的课堂教学理论素养和理解。主要探讨的问题包括:职前教师如何认识社会课与民主教育之间的关系?他们的认识达到了什么程度?由此确立了资料收集的三个标准:民主教育、教师教育和与社会课教师职前教育相关的批判性和学术性文章。在确定了研究的关键词之后,进入资料收集阶段。首先,利用关键词对数据库中相关主题的教育民族志进行搜索、存档。其次,根据收集文献的参考文献,再搜索出相关的文献。通过这种方法得到19篇文章。接着对文章进行编码分析,找出文章中相似主题并进行归纳。通过讨论,作者发现职前教育并不能给予社会课教师有关民主教育的充分认知,但是可以给予他们基础性认识。该元民族志研究基于实证的证据和对教学目标的反思,对社会课教师的职前教育培训进行了抽象化概括,发掘了职前教师实际的知识结构和储备,对之后该学科的职前教师培训具有重要的指导意义。元民族志研究有助于克服传统教育民族志研究的抽象性、概括性不足的问题,加强教育民族志的实践功能,扩大了其应用范围。这也部分解决了传统教育民族志研究对相关学科领域和实践指导缺乏“相关性”(relevance)问题,使教育民族志不再是象牙塔的自娱自乐,而是具有相关理论、实践意义的研究。元民族志从具体的实证研究中抽象出有用的主题,进行中观理论的建构,并指导实践。元民族志并不包含田野调查,因而缺乏了鲜活资料的采集。在某种意义上,元民族志是一种循证研究,可以为以后的田野调查指明方向。

3.比较个案研究

比较个案研究(comparative case study)目的是去理解政策、实践和机构组织如何在某一地域生成并向其他地域延展,在延展中如何经过不同层级的组织和权力。[17]这种延展的重要工具是符号中介,即富含意义的物化产品如政策文本、教学大纲、教科书、教师或学生;它们可以超越不同的层级。比较个案研究通常从三种向度展开分析:“垂直”向度从地方、国家和国际层面进行研究,这些层面是政策制定和循环的场域;“横向”向度聚焦一项政策所处的历史背景并随时间如何调适;“水平”向度关注政策如何成形并如何同时在不同地点实施。类似于多点民族志和元民族志,比较个案研究不再把文化与某地或某社群捆绑在一起,而是重构了文化分析的基本单元即符号中介。在此方法下,文化是具有过程性或重复性的“表征技术”。在最新的研究中,有的学者也将之称为垂直个案研究(vertical case study),突出垂直向度中的层级联系,如国际、国家和地方层级。

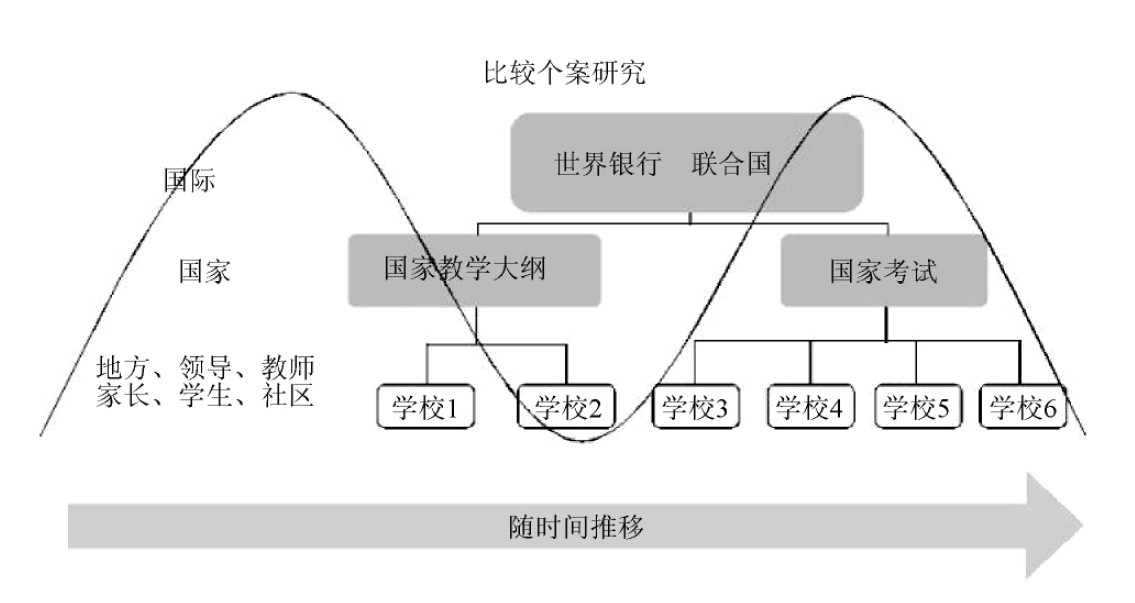

美国威斯康星大学曾联合坦桑尼亚翁戈师范大学(MWUCE)进行全球教育政策实践的比较个案研究,研究坦桑尼亚初级中学教师如何理解和实施学生中心教学法(LCP)。[17]如图1所示,该研究囊括了垂直、水平和横向三个向度。从垂直向度看,研究者从国际、国家和地方三个层面展开。在国际层面,世界银行在坦桑尼亚提出教育的两个动议,这些文件都指向了学生中心的教学法;在国家层面,坦桑尼亚通过国家教学大纲、语言政策以及国家考试将国际推行的教育思想进行政策化并融入考试;在地方层面,由于各个学校校长、教师、家长和学生的理解不同,这一政策在落地时产生很多变体,并随着时间的推移不断变化。在横向向度,研究者采用了多个分析工具。通过批评语篇分析(CDA),研究者检视了坦桑尼亚自独立以来教育政策的连续性,尤其是教师、学生概念的变迁。通过对教师和学生概念变迁的研究发现:该国的教育方针经历了从传统教学法转向建构主义的学生中心教学法的过程。此外,研究者关注了不同时期教育政策是如何体现在国家考试和教学语言中。在水平向度,美坦两国组成的15人研究团队对坦桑尼亚6所私立初级中学进行了水平比较,以发现一线教师如何理解和实践学生中心教学法。

图1 教育政策的比较个案研究

总体而言,比较个案研究扩展了教育民族志的情境性。传统教育民族志总是将叙事置于一个微观、独立的情境。要实现这一目标就需要一个没有明显外部干扰的小型社区,但是在现代社会要找到一个与世隔绝、纯粹原生态的社区基本不可能。比较个案研究可以把某一时空获得的理解与更大层面上文化得以延续的历史发展与权力运作连成一体,从而极大充实单个研究。

4.虚拟民族志

虚拟民族志(virtual ethnography)是以网络虚拟环境作为主要的研究背景和环境,利用互联网的表达平台和互动工具来收集资料,以探究和阐释互联网及相关的社会文化现象的一种方法。[18]它是在网络虚拟环境中构建民族志的过程,是以参与式观察、深度访谈为主要研究手段的互联网研究法。经过十几年的发展,虚拟民族志已逐步成为理解和认识互联网及以之为依托的社会文化现象的重要方法,对于研究以互联网为技术支撑的社交网络平台有非常重要的意义。虚拟民族志拓展了传统民族志的“田野”概念,使田野从传统的面对面交流转向以网络或计算机为媒介的虚拟互动和交流。虚拟民族志的调查点定位于虚拟田野即网络空间。这些具体形态在一定意义上就是所谓的虚拟社区(virtual community),其对应的是现实社区(real community)。虚拟社区不是因共享的地理空间而形成的社区,而是基于共同的兴趣(interests)而建立的社区,其最重要的要素是共享的资源、共同的价值观和互惠的行为,甚至还包括共同的规则。[19]在教育领域,邓子鹃运用虚拟民族志研究高校教师的身份认同问题。作者以小木虫教师论坛和科学网两个虚拟社区作为研究田野,以游客身份对小木虫教师论坛和科学网博客群组进行了长达三个多月的在线观察,收集高校教师发表的求职、教学、科研、薪酬、职称晋升以及离职等帖子(含回帖)和博客(含评论与讨论),并以普通会员的身份与部分网友进行了互动(在线讨论和访谈)[20]。研究发现,高校教师的外部认定身份与自我感知身份互相分离,导致个体认知失调。

虚拟民族志契合新媒介发展对社会关系和交往模式的巨大影响,为更好理解当前教育中人的活动提供新的模式和可行性,但是虚拟民族志没有看到虚拟与现实的教育相互交错所带来的融合与冲突。因此,虚拟民族志需要配合传统教育民族志对教育的虚拟与现实进行整合式研究。

总体而言,教育民族志研究的新样态符合当前时代文化发展趋势,让研究者从新的视角和方式去看待当前的教育。此外,这些方法不仅可以单独使用,而且常常混合使用,以方便研究展开。

三、教育民族志研究新样态的价值与启示

(一)从流动中把握文化与教育

在传统文化观中,文化被视为某一社群鲜明的行为模式或具一致性的“生活方式”。文化赋予一个群体某种生活方式,并使其生活充满意义。在此文化概念下,教育民族志在研究语言使用、学业成就、课堂学习、同伴关系时,重在发现集体行为模式(Pattern)和群体核心导向,因此由国家、地区、种族、宗教、肤色、社会地位、性别等要素区分的社群成为教育民族志研究的核心对象。[1]随着全球化的到来,便捷的交通、密集的网络交流、世界范围的移民形成了复杂、混沌的社会关系;以前构成稳定社会结构的元素,如时间、空间、关系、任务和工具都变得流动和不稳定,教育民族志研究者可能要飞越半个地球去研究移民教育。群体内的异质化越来越明显,同属一个社区的成员在教育问题上可能会有极大的分歧。在学校,操不同语言的移民儿童与当地小朋友一起上学,学生使用各种网络工具进行在线交流,以往“整体的文化”已处于瓦解中,稳定的文化群体被打破,个体身份(identity)成为教育民族志研究的重心。在某一确定时空中,文化不再是基础性和连续性的,而是在人不断界定自己和他人之关系上的一种运动、变化的状态。因此,时代的深刻变化促成了文化概念的变迁,也促使教育民族志从新视角来研究和探索当代的教育问题。具体而言,教育民族志需要从流动中去把握教育,从群体模式研究转向个人身份研究,即个人在社会结构约束下,如何通过文化的调和进行个人身份构建。

(二)提高教育民族志的阐释力与应用性

无论哪种样态的教育民族志研究,都不是截然分离而是相互补充的,都为教育研究提供滋补和营养。正是它们的相互交融和发展构成了当前教育民族志发展的新图像。文化的本体性假设始终影响并指导着教育民族志理论与实践。如果动摇这个根基,教育民族志的发展就会失去学科归属和学科边界,失去自身发展方向。我国教育学界兴起的质性研究热潮,缺乏教育民族志拥有的坚实文化根基。阿特金森(Atkinson)认为:虽然质性研究吸取了教育民族志中的观察、访谈等多种方法,生产了很多“时髦理论”,但是质性研究缺乏民族志那种扎实的田野工作……和对日常生活中真实的充分关注……现有大量的质性研究在方法和投入程度上都缺乏民族志所独有的系统性,质性研究者进行的深入访谈或焦点访谈与社会行动的语境相分离,他们收集的文本资料、日记自传等都与其产生或使用的社会语境相分离……民族志的核心在于研究中的深入探究,这使民族志仍将在社会学科中保持中心地位,不是那些泛泛而谈的质性研究所能包含的。[21]

在新文化论下,教育民族志不仅要回应时代发展带来的教育新问题,更要不断提高自身的阐释力。自诞生以来,传统民族志的阐释力就存在诸多争议。有些研究者批评传统民族志缺乏理论深度,缺乏对研究对象的阐释力,应用价值不高。教育民族志新进展则提高了自身的阐释力与应用性。多点民族志和虚拟民族志都着重在流动中去探索现代的教育问题,与时代发展相呼应,能更加有效地研究教育中的各种问题。以移民教育为例,移民教育的流动性需要在多个时空进行追索式研究,而不是固定于一点,从移民的迁徙中把握当下时代的主体,把握全球化给教育带来的各种影响,以及发掘文化如何调适结构与行动者的关系。虚拟民族志更是从虚拟社区、网络交际这一流行文化中去发掘教育现象。学生通过虚拟的学习社区,传递各种学习资讯。虚拟技术不仅传递了信息,而且极大改变了学生的交流方式,增加了他们的知识获取途径,也为他们自己的知识生产提供可能。元民族志和比较个案研究则重在对原有民族志资料的整理和抽象,提升民族志的理论高度。元民族志重在从综合同类文章中发现模式,而比较个案研究则通过比较发掘出具体现象中的稳定性特征,得出普遍性认识,从而更好地指导教育实践。

(三)从对话中构建中国特色教育民族志研究

近年来,我国教育民族志在积极吸收西方相关理论与实践的同时,也持续进行着本土化尝试。虽然有一些成绩,但还有很多问题值得反思。我国学者还没有和西方形成自觉对话和沟通的平台。虽然欧阳护华用英文综述中国教育民族志发展并在西方世界发表,但这种对话是零星的,缺乏深入、持续的交流。[22]在国内,教育民族志研究者一般为教育学研究者,对我国人类学中的民族志研究进展缺乏关注;教育学者和人类学者缺乏足够的对话,对民族志研究的最新成果知之甚少,也没有相互的探讨与争论。此外,在理论的本土化发展上,研究者受国外教育人类学理论影响至深,陷入某种“理论崇拜”局面,很多研究是为了验证国外理论,而非出于解释或解决问题。[23]因此,我国教育民族志研究者要有“引进来、走出去”的态度,通过与西方教育民族志者的对话,吸收新的理论和方法,并着力构建中国特色教育民族志研究体系,最终实现中国的教育民族志走向世界,与世界范围的教育民族志研究者相互交流,共同繁荣。

参考文献:

[1]EISENHART M. Educational Ethnography Past, Present and Future: Ideas to Think with[J].Educational Researcher,2001(30):16-27.

[2]王筑生,杨慧.人类学的文化概念与人类学理论的发展[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),1998(4):25-32.

[3]EISENH ART M. Changing Conceptions of Culture and Ethnographic Methodology: Recent Thematic Shifts and Their Implications for Research on Teaching[M]// RIC-HARDSON V. Handbook of Research on Teaching, 4thEdition. Washington D.C.: American Educational Re-search Association,2001:209-225.

[4]FAUBION D. Currents of Cultural Fieldwork[M]//PAUL ATKINSON,AMANDA COFFEY,SARA DEL-AMONT,JOHN LOFLAND&LYN LOFLAND. Hand-book of Ethnography. New York: Sage Publications,2007: 39-59.

[5]李树培.儿童媒介素养教育:缘由、实质与误区[J].教育发展研究,2013,33(4):71-75.

[6]姜添辉.新自由主义治理性视角下的全球化教育改革运动[J].教育学报,2020,16(2):3-13.

[7]CAULFIELD,MINA D. Culture and Imperialism: Pro-posing a New Dialectic[M]//DELL H YMES. Reinventing Anthropology. New York: Pantheon,1972:182-212.

[8]SPOONER,BRIAN. WEAVERS DEALERS. The Authenticity of an Oriental Carpet[M]//ARJUN APPA -DURAI. The Social Life of Things:Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press,1986:195-235.

[9]CHRISTOPH WULF.Bildung als Wissen vom Menschen im Anthropozan[M].Weihheim:Beltz Juventa,2020:168-180.

[10]EISENHART M. A Matter of Scale: Multi-scale Ethnographic Research on Education in the United States[J].Ethnography and Education,2017(2):134-147.

[11]陈学金.当前的中国教育人类学研究:内容领域与焦点议题[J].社会学评论,2014(6):78-89.

[12]王鉴.从学术殿堂走进生活世界:“课堂志”研究的方法与案例[J].社会科学战线.2013(7):223-229.

[13]吴晓蓉,李海峰.跨界与批判:当代西方教育民族志的新视野[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(3):212-218.

[14]MARCUS G. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography [J].Annual Review of Anthropology,1995(24):95-117.

[15]RAHM J. Science in the Making at the Margin: A Multi-sited Ethnography of Learning and Becoming in an Afterschool Program, a Garden, and a Math and Science Upward Bound Program[M].Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers,2010:12-27.

[16]RORY P, TANNEBAUM. Preseryice; Social Studies Teachers’ Perspectives and Understandings of Teaching in the Twenty-First Century Classroom: A Meta-Ethnography[J].Journal of Social Studies Education Research,2015(2):154-176.

[17]BARTLETT L, VAVRUS F. Transversing the Vertical Case Study: A Methodological Approach to Studies of Educational Policy as Practice[J].Anthropology and Education Quarterly,2014,45(2):131-147.

[18]卜玉梅.虚拟民族志:田野、方法与伦理[J].社会学研究,2012,27(6):217-236.

[19]陈纪,南日.虚拟民族志:对象、范围、路径及其实践应用[J].世界民族,2017(4):71-80.

[20]邓子鹃.高校教师的身份认同:一项网络民族志研究[J].扬州大学学报(高教研究版),2015,19(4):24-29.

[21]PAUL ATKINSON, SARA DELAMONT. Editorial Introduction[M]//PAUL ATKINSON, AMANDACOFFEY, SARA DELAMONT, JOHN LOFLAND,LYN LOFLAND. Handbook of Ethnography. New York: Sage Publications,2007:5-8.

[22]HUHUA OUYANG. Bamboo Shoots after Rain: Educational Anthropology and Ethnography in Mainland China[M]//KATHRYN M, ANDERSON-LEVITT. Anthropology of Education-A Global Guide to Ethno-graphic Studies of Learning and Schooling. New York:Berghahn Books,2012:235-256.

[23]陈学金.论教育人类学的三种研究取向及在不同国家的特点[J].民族教育研究,2014,25(1):5-10.

责任编辑:龚梁